技師の親指

長年にわたる友人、シャーロック・ホームズ氏との親交の期間中、彼に解決を託された問題の中に私が間に立った事件が二つだけあった――技師の親指の事件と、ウォーバートン大佐の発狂事件である。後者のほうが鋭い、独創的な観察者にとって優れた活躍の場を与えるものだったかもしれないが、もう一方は、彼が数々の驚くべき成果を得た、あの演繹的推理法を用いる機会こそ少なかったとしても、その奇妙な発端、劇的な細部からすれば、記録するによりふさわしいものかもしれない。この話は再三新聞にも載せられたと思うが、ご多分に漏れず、そういう、紙面の一段の半分にひとまとめにして説明される物語では、事実が目の前でゆっくりと進行し、新しい発見のたびに一歩ずつ余す所ない真実に近づき、それにつれて謎が晴れて行くのに比べると、ずっと印象が薄められるものである。当時、それらの出来事は私に強烈なショックを与えたが、二年が経過してもその印象はほとんど弱まっていない。

一八八九年の夏、私が結婚して間もない頃、今私が要約しようとしている出来事が起こった。私は民間開業医に復帰し、結局ホームズをベーカー街の部屋に見捨てることになってしまっていたが、それでもたびたび彼を訪ねていたし、時には彼を説きつけ、その自由奔放な習慣を改めて私たちを訪ねてくるようにさせることもあった。私の患者も着実に増え、また、私がパディントン駅からあまり遠くない所に住んでいたこともあり、駅員の中からも数人の患者を得た。そのうちの一人の痛みのある長患いを私が治したところ、彼は熱心に私の力を触れ回り、彼の顔がきく病人をすべて私の所へよこすようにしてくれた。

ある朝、七時少し前にドアをたたく音で目を覚ますと、メイドがパディントンから男性が二人来て診察室で待っていると取り次いだ。経験から鉄道での患者が軽くすむことはめったにないのを知っていたので、私はあわてて服を着け、階下へ急いだ。私がおりていくと、なじみの車掌が部屋から出てきて後ろ手にしっかりドアを閉めた。

「連れてきましたぜ」と彼はささやき、肩越しに親指でさした。「大丈夫です」

「それでどうしたんだね?」彼の態度から何か変わった人が私の部屋に閉じ込められていると思い、私はそう尋ねた。

「新しい患者です」と彼はささやいた。「自分で連れてきたほうがいいと思いましてね。そうすりゃ逃げ出せませんから。無事そこにいますよ。じゃあ行かなくちゃ、先生、つとめがありやすんでね、先生とおんなしで」彼、この頼りになる客引きは私に礼を言う間も与えずに立ち去った。

診察室に入るとテーブルのそばに紳士が座っていた。彼は地味な混色のツイードのスーツを着て、柔らかいハンチングを私の書物の上に置いていた。片手にハンカチを巻いていたが、それにはいたるところ血のしみがついていた。彼は若く、せいぜい二十五くらいで、男らしい力強い顔だったと言えよう。しかし彼はひどく青ざめ、激しい動揺に苦しみ、全力を傾注して気持ちを抑えつけているように見えた。

「こんなに早く起こしてしまってすみません、先生、」彼は言った、「しかし夜の間にまったくひどいことになりましてね。今朝列車で来て、パディントンでお医者さんがどこかと尋ねたら、奇特な男が親切にここまで付き添ってくれました。メイドさんに名刺を渡したんですが、サイドテーブルの上に置きっぱなしになってますね」

私はそれを取り上げてチラッと見た。『ヴィクター・ハザレイ、水力技師、ヴィクトリア街一六A(四階)』。それが朝の訪問者の名前、肩書き、住居だった。「お待たせしてしまって申し訳ありません」と私は言って書斎用の椅子に腰を下ろした。「夜の旅でこちらについたばかりのようですが、それも退屈な時間だったでしょう」

「おお、とても退屈と呼べるような夜ではありませんでした」と言って彼は笑った。彼は椅子の背にもたれ、腹を揺すり、高い声でからからと思いっきり笑っていた。この笑いに私の医者の本能が頭をもたげた。

「やめなさい!」と私は叫んだ。「落ち着くんだ!」私は水差しから水を注いだ。

しかしそれは役に立たなかった。彼は、重大な危機がすっかり過ぎ去った時などによくある強烈なヒステリーの発作に襲われていた。まもなく彼は再び正気づき、すっかり疲れて青ざめた顔をしていた。

「ばかなまねをしてしまいました」と、彼はあえぎながら言った。

「そんなことはありませんよ。これをどうぞ」私がブランデーを少し水に混ぜてやると、その青ざめた頬に血色が戻ってきた。

「だいぶいいです!」と彼は言った。「では、先生、できましたらどうぞ私の親指を、というより親指のあったところを治療してください」

彼はハンカチをほどいて手を差し出した。私の動じることのない神経でもそれを見るとぞっとした。突き出された四本の指とともに、親指のあったはずのところには恐ろしい、赤い、海綿状の面があった。それはちょうど根元のところからたたき切られたか引きちぎられていたのだ。

「うわ!」私は叫んだ。「これはひどい傷だ。相当出血したにちがいない」

「ええ、そうなんです。やられた時私は気絶しましたし、長いこと気を失っていたにちがいないと思います。正気づくとまだ血が出ていましたので、私はハンカチの端で手首のまわりを思い切りきつく縛り、枝を使って締め上げました」

「すばらしい! あなたは外科医になればよかった」

「だってこれは水力学の問題ですし、私の畑に入ってきますからね」

「これは、」私は傷を調べて言った、「非常に重くて鋭いものでやられましたね」

「肉切り包丁のようなものでした」と彼は言った。

「事故ですね?」

「とんでもない」

「え! 人殺しに襲われましたか?」

「まったく実に凶悪でした」

「恐ろしいことを言いますね」

私は傷をスポンジでぬぐい、消毒し、処置し、最後にコットンの詰め物と石炭酸処理した包帯で覆った。彼は時折唇をかんでいたけれども、ひるむことなく後ろによりかかっていた。

「いかがです?」終わったところで私は尋ねた。

「すばらしい! ブランデーと包帯で生き返ったようです。すっかり弱ってましたが、ずいぶんといろんな目に会いましたのでね」

「できればそのことは話さないほうがいいでしょう。明らかに神経に障るようですから」

「ああ、いいえ、今はもう。この話は警察にしなければいけないでしょう。でもここだけの話、この傷という説得力ある証拠がなければ、警察が私の話を信じたらむしろ驚きですよ。何しろひどく異常なものだし、裏付ける証拠もあまりありませんので。それに、たとえ信じてくれたとしても、私の提供できる手がかりはとてもあいまいですから、正義が果たされるかどうか疑問です」

「ほう!」私は叫んだ、「そこに何か問題のようなものがあって解決してもらいたいのでしたら、警察へ行く前に私の友人のシャーロック・ホームズ君を訪ねることを強くお勧めします」

「ああ、その人のことは聞いたことがあります」と客は答えた。「それにこの問題を取り上げてもらえればとても嬉しいです。もっとも、もちろん警察も利用しなければいけませんがね。その人に紹介してもらえますか?」

「それがいいでしょう。私が自分で彼の所へ案内しますよ」

「大変ありがとうございます」

「馬車を呼んで一緒に行きましょう。あそこで軽い朝食を取るのにちょうど間に合いますよ。ご気分は大丈夫ですか?」

「ええ。話をしてしまうまでは落ち着きませんし」

「では使用人に馬車を呼ばせるとして、私もすぐにご一緒しますから」私は二階へ駆け上がり、妻に手短にいきさつを説明し、五分のうちにはハンサム馬車に乗り、新たな知人とともにベーカー街へ向かっていた。

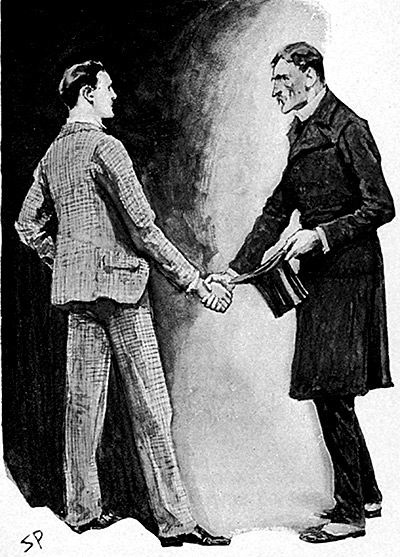

シャーロック・ホームズは予期したとおり、ガウン姿で居間でぶらぶらし、タイムズの人生相談欄を読み、食事前の一服を吹かしていた。パイプには前日の喫煙で残った半端やらかみ煙草やらを注意深く乾かしてマントルピースの隅に集めたものを詰めていた。彼は私たちを穏やかに愛想よく迎え、出来立てのベーコンエッグを注文し、ともに充分な食事を取った。それが済むと彼は新たな知人をソファに座らせ、彼の頭の下に枕をあてがい、その手の届く所にブランデーの水割りのグラスを置いた。

「あなたが普通でない経験をなさったのはすぐにわかりますよ、ハザレイさん」と彼は言った。「どうぞ、横になってすっかりくつろいでください。話をしてみて、疲れたらやめて、少し酒でも飲んで力を取り戻してください」

「ありがとうございます、」私の患者は言った、「でも先生に包帯をしてもらって別人のようですし、朝食をいただいてすっかり治ったと思います。極力貴重なお時間を取らせないように、すぐにも私の異常な経験に取り掛かろうと思います」

ホームズは、その本質の鋭さ、熱心さを隠す、半ばまぶたを閉じた疲れた表情で大きな肘掛け椅子に座り、私はその向かい側に腰を下ろした。そして私たちは客が詳細に物語る奇妙な話に黙って耳を傾けた。

「知っていただきたいのは、」彼は言った、「私が孤児で、独身で、一人でロンドンの下宿に住んでいることです。職業は水力技師で、見習いで入ったグリニッジの有名な会社、ヴェナーアンドマシスンの七年間にかなり仕事の経験を積みました。二年前、見習い期間を務め上げ、また父が死んでかなりの金額を相続したので、自分で事業を始めようと決意し、ヴィクトリア街に仕事場を構えました。

誰でも独立して事業を始めた当初はわびしい経験をするものと思います。私の場合、特別にそうでした。二年の間に三件の相談と小さな仕事が一つあり、私の職業がもたらしたものはまったくそれで全部なのです。総所得は二十七ポンド十シリングです。毎日私は朝の九時から午後の四時まで自分の小さな巣で待ち、そうするうちついには気がめいってきて、もう決して仕事が入らないのではないかと思うようになりました。

ところが昨日、ちょうど事務所を出ようかと考えていたところに事務員が来て、仕事で私に会いたいという紳士が待っていると言うのです。持ってきた名刺には『ライサンダー・スターク大佐』と名が印刷されていました。彼のすぐ後ろから現れた大佐本人は中背よりやや大きいものの恐ろしくやせた人でした。あれほどやせた人は見たことがない気がします。顔全体は鼻とあごに向かって尖り、頬の皮膚は突き出た骨に引っ張られてぴんと張っていました。それでも、目は輝き、歩き振りはきびきびしていて、態度は自信ありげでしたので、やつれて見えるのは元々の体質で病気のせいではないようです。質素でもきちんとした身なりで、年の頃は、三十よりは四十といったところですかね。

『ハザレイさん?』と彼はいくらかドイツなまりで言いました。『あなたを推薦されましてね、ハザレイさん、仕事に熟練しているばかりでなく、分別もあり、秘密を守れる人だと』

私はそうした挨拶を受けた若い男の例に漏れず、喜んで、お辞儀をしました。『どなたがそんなに私を褒めてくださったかお聞きしてもよろしいですか?』

『そうですね、できればちょっと今のところは言わないでおいたほうがいいでしょう。あなたが孤児であり、また独身であり、ロンドンに一人で住んでいるってことも同じ人から聞きました』

『まったくその通りです』と私は答えました。『しかし失礼なことを申すようですが、そういったことが私の仕事の能力に関係するとは思えないんですが。あなたが私になさりたい話は仕事のことですよね?』

『確かにそうですね。しかしあなたにも私の言うことが実際にみんな要点であるとわかりますよ。私はあなたに仕事を依頼しますが、絶対秘密というのがきわめて重要です――秘密厳守となれば、おわかりでしょう、もちろん、家族水入らずで暮らしている人より、一人っきりの人のほうが期待が持てますから』

『私が秘密を守ると約束したら、』私は言いました、『絶対にそうするものと信頼してくださってかまいません』

彼は私が話す間じっと私を見ていましたが、あんなに疑り深い、不審そうな目は見たことがないように思いました。

『では約束しますね』と、ようやく彼が言いました。

『ええ、約束します』

『絶対に、完全に口をつぐむことですよ、前も、その間も、後も? 決してそのことに触れてはいけない、言葉でも書面でも?』

『もう約束しましたので』

『結構』彼は突然飛び上がり、電光のように走って部屋を横切り、さっとドアをあけました。外の廊下には誰もいませんでした。

『大丈夫だ』と戻ってきて彼は言った。『事務員ってやつは時折主人のしていることに好奇心を抱くものですからね。これで無事に話せます』彼は椅子を私のごく近くまで引き寄せ、再び例の不審そうな、考え込むような目つきで私をじっと見始めました。

このやせた男の奇妙なふざけた行動に、嫌悪と恐怖にも似た気持ちが私の心に沸き起こり始めました。依頼人を失う不安もありましたが、それでも私は苛立ちを表さずにはいられませんでした。

『どうかご用件を話してください、』私は言いました、『私の時間も貴重ですから』どういうわけかこんな言葉が口をついて出てしまいました。

『一晩の仕事で五十ギニーというのはいかがですかな?』と彼は尋ねました。

『大変結構ですね』

『一晩の仕事と言いましたが、一時間といったほうが当たってるでしょうな。あなたにただ意見を聞きたいだけなのですが、水圧プレス機のギアの具合が悪いのです。どこが悪いのか教えてもらえればすぐに自分たちで直すつもりです。そんな依頼をどう思いますか?』

『仕事は楽で払いは気前がいいようですね』

『まさにその通りです。今夜の最終列車で来て欲しいのですがね』

『どちらへ?』

『バークシャーのアイフォードです。オックスフォードシャーとの州境近くの小さな家で、レディングまで七マイルほどです。パディントンからの列車で十一時十五分ぐらいにそこへ着くでしょう』

『結構です』

『私が馬車であなたを迎えに出ますから』

『すると遠いのですか?』

『ええ、私たちの小さな屋敷はどいなかにあります。アイフォードの駅からたっぷり七マイルです』

『では真夜中前にはそちらへ着けませんね。帰りの列車がある見込みもないでしょうね。私は今晩泊まらざるをえないわけですか』

『ええ、間に合わせの寝る場所を用意するのは何でもありません』

『そりゃ実に不便ですね。もう少し都合のいい時間に行けませんか?』

『遅い時間に来てもらうのが一番と判断したのです。若くて無名のあなたに、ご専門の第一人者の意見にも等しい謝礼を支払おうというのはそれだけの不自由に対する報酬なんです。それでも、もちろんあなたがこの仕事から手を引きたいのでしたら、まだ充分間に合いますよ』

私は五十ギニーのことを、それがどれだけ助けになるかを考えました。『とんでもない、』私は言いました、『喜んでそちらのご希望に合わせます。しかし、私にして欲しいことが何なのか、もう少しはっきり知りたいのですが』

『そうでしょうとも。無理やりしてもらった秘密の約束があなたの好奇心を刺激したのも当然です。何にしろすべて知ってもらった上で引き受けてほしいと思います。絶対に立ち聞きされたりしないでしょうね?』

『絶対に』

『ではと、こういうことなんです。おそらく、フラー土というのが貴重なものであり、イングランドでは一、二箇所でしか見つからないことは知ってますね?』

『聞いたことがあります』

『少し前に私は小さな土地を、非常に小さな土地をレディングから十マイルのところに買いました。すると幸運にも畑の一つにフラー土が埋蔵されていることを発見したのです。しかし調査してみると、この鉱床は比較的小さなもので、左右両側の、といっても隣人の地所ですが、ずっと大きな鉱床をつなぐものになっていることがわかりました。善良な隣人たちは彼らの土地に金鉱並みの大変高価なものが含まれていることをまったく知らなかったのです。当然、彼らがその真の価値に気づく前に彼らの土地を買えば得をするわけですが、残念ながら私はそれだけの資金を持ち合わせませんでした。しかし私が数人の友人に秘密を打ち明けたところ、彼らは、静かにこっそりと我々自身の鉱床を採掘し、そうやって金を稼げば隣人の土地を買うことができると言いました。我々はここしばらくそれをやっているのですが、それで、作業の助けにするために水圧プレス機を組み立てました。このプレス機が既に言ったように故障したので、それについてあなたの助言が欲しいのです。ところで、我々は非常に用心深く秘密を守っていますが、我々の家に水力技師が来ていることが知れてしまうと、すぐに何やかや聞かれることになり、それで、事実がわかってしまうと、土地を手に入れて我々の計画を実行するチャンスともおさらばになります。そういうわけであなたが今夜アイフォードへ行くことを誰にも言わないように約束してもらったんです。すべてわかっていただけたと思いますが?』

『よくわかりました』と私は言った。『一つだけよくわからないのはフラー土を掘るのに水圧プレスがどのように使えるんでしょう、だってそれは採掘場から砂利のように掘り出されるんですよね』

『ああ!』と彼はぞんざいに言いました。『我々には独自の工程があるんです。我々は土をレンガ状に圧縮して、それでわからないようにそれを移すんです。しかしそれはほんの枝葉のことです。さあ、すっかり秘密を打ち明けてしまいましたよ、ハザレイさん、あなたを信頼している証しですよ』そう言いながら彼は立ち上がりました。『ではアイフォードで十一時十五分に待ってますよ』

『間違いなく参ります』

『そして誰にも言わないように』彼は最後に長々と不審そうに私を見つめ、それから、冷たい、湿っぽい手で私の手を握り、急いで部屋を出て行った。

さて、冷静になってすべてを考え合わせてみて、あなた方もそうでしょうか、私はこの不意に私に委託された仕事に非常にびっくりしました。一方では、もちろん私は喜びました。謝礼は私が自分で自分の業務に値をつけた場合に請求すべきものの少なくとも十倍でしたし、この注文が別の仕事につながるかもしれませんから。他方、お客の顔と態度は私に不愉快な印象を与えましたし、私にはあのフラー土に関する説明が用向きを誰にも話さないようにという彼の極度の心配や真夜中に行く必要性を充分説明するものとは思えませんでした。しかし、私は不安をすべて捨て去り、夜食をたっぷり取り、パディントンへ走らせ、口をつぐめという命令に厳密に従って、出発しました。

レディングでは乗換えで車両も駅も移動しなければなりませんでした。しかし私はアイフォード行きの終列車に間に合い、十一時過ぎに小さくて暗い駅に着きました。そこで降りる乗客は私だけで、ホームには角灯を持った眠そうなポーターが一人いるほかは誰一人いませんでした。しかし小門をくぐりぬけた時に私は今日知り合った人が反対側の陰にいるのを見つけました。黙って彼は私の手を握り、ドアをあけたまま待っていた馬車に私を急がせました。私たちは馬をできる限り早く走らせて行きましたが、彼は両側の窓を引き上げ、木の部分を叩いていました」

「馬は一頭ですか?」とホームズが口を挟んだ。

「ええ、一頭だけです」

「毛色を見ましたか?」

「ええ、馬車に乗り込む時に側灯で見えました。栗毛でした」

「疲れてるようでしたか、それとも元気でしたか?」

「ああ、元気でつやつやでした」

「ありがとう。話の腰を折ってすみません。どうぞその実に興味深い話を続けてください」

「そうやって駅を離れ、私たちは少なくとも一時間は走らせました。ライサンダー・スターク大佐はほんの七マイルと言ってましたが、速度から想像すると、それと、かかった時間からすると、十二マイル近いと思うんですがね。彼は私の横にずっと黙って座っていましたが、彼のほうに目をやった時に一度ならず、彼がじっと私を見ていることに気づきました。あのあたりのいなか道はあまりよくないと見えて、私たちは恐ろしくガタガタ揺られました。私は窓から外を眺めて自分たちがどこにいるのかわかるものが何かないかと思ったのですが、窓がすりガラスでできていて、時折ぼんやり輝く明かりのそばを通過するというほかは、何も見分けられませんでした。時々私は旅の単調さを破るために思い切って何か言ってみたのですが、大佐はそっけなく答えるだけで、会話はすぐにだれてしまいました。しかし、やっとのこと、ガタガタいう道がカラカラいう平らな砂利道に変わり、馬車は止まりました。ライサンダー・スターク大佐は飛び降り、私が後に続くと、正面に口を開けた玄関へ急いで私を引っ張り込みました。私たちは言ってみれば直接馬車から玄関へと入ったので、私は家の正面をつかの間かいま見ることさえできませんでした。私が敷居をまたいだ瞬間にドアが私たちの後ろで激しくバタンといって閉まり、私は走り去る馬車のガラガラいう車輪の音をかすかに聞きました。

家の中は真っ暗で、大佐は手探りでマッチを探し、小声でぶつぶつ言っていました。不意に廊下の反対側の端のドアが開き、長い、金色の光線が私たちのほうへ流れてきました。それは次第に太くなり、ランプを手にした女性が姿を現しました。彼女はそれを頭の上に掲げ、顔を突き出して私たちを見つめていました。見るときれいな女性で、光が当たって輝く暗色のドレスのつやからそれが高価な素材であることもわかりました。彼女が外国語で二言三言、尋ねるような口調で話し、私の連れがつっけんどんにそっけない返事をすると、彼女はひどくびっくりしてランプを手から落としそうになりました。スターク大佐は彼女に近寄り、何か耳元でささやき、それから彼女をさっき出てきた部屋へ押し戻し、ランプを手に私のほうへ戻ってきました。

『できればすみませんが数分間この部屋で待っていただきたい』と、彼は別のドアをあけながら言いました。それは落ち着いた、小さな、質素な家具のある部屋で、中央に丸いテーブルがあり、その上にドイツの本が何冊か散らばっていました。スターク大佐はドアのそばのハーモニウムの上にランプを下ろしました。『全然待たせませんから』と言い、彼は闇の中へ消えました。

私はテーブルの上の書物に目をやり、ドイツ語は知りませんが、そのうち二つは科学論文であり、後のものは詩集であることがわかりました。それから私は窓に歩み寄り、風景でも見えないかと思ったのですが、オークの木の雨戸がしっかり閉められ、すっかりそれを覆っていました。驚くほど静かな家でした。廊下のどこかで古い時計がカチカチ大きな音を立てていましたが、そのほかはすべてが静まり返っていました。ぼんやりとした不安が私を襲い始めました。このドイツ人たちは何者なんだろう、彼らはこの見知らぬ、辺鄙な場所に住んで何をしているんだろう? それにここはどこなんだろう? アイフォードから十マイルばかりのところにいる、わかっているのはそれだけで、北か、南か、西か、東かも見当がつきません。それにしても、レディングとかほかの大都市がその距離の範囲にあるとすれば、そこも結局それほど人里離れていないかもしれません。それでもまったく静かでしたから、いなかにいるのは間違いありませんでした。私は部屋を行ったり来たりし、気力を失わないように小声で鼻歌を歌い、五十ギニーの謝礼をとことん稼ぐんだと思っていました。

突然、完全な静寂の中、前置きとなる音もなく、ドアがゆっくりと開きました。戸口には、玄関ホールの闇を背景にあの女が立ち、その熱を帯びた美しい顔にはランプから黄色い光が注がれていました。私は一目見ただけで彼女がひどく怖がっているのがわかり、それで私自身もぞっとしました。彼女は震える指を上げて私に黙っているように警告し、おびえた馬のように後ろの暗がりをチラチラ見ながら、片言の英語で二、三言私にささやきかけました。

『私行かなければ』と彼女は言いましたが、懸命に努力して静かに話しているようでした。『行かなければ。ここにはいられません。するのはあなたのためならないです』

『でも奥さん、』私は言いました、『まだ私はやってきた目的を果たしてません。機械を見るまではとても出て行けません』

『待っていてもむだです』と彼女は続けました。『そのドアから出られます。誰も邪魔しません』それから、私が微笑んで首を振るのを見て、彼女は突然抑えていたものを振り捨て、両手をもみしだきながら一歩前に出た。『お願いだから!』彼女は小声で言いました。『手遅れにならないうちにここから出て行って!』

しかし私は元々ちょっと強情でして、何か邪魔が入るとますます仕事をやってやろうという気になるのです。私は五十ギニーのこと、退屈な旅のこと、その後に来るだろう不愉快な夜のことを考えました。これがみんなむだになるのか? どうして私が仕事もやり終えずに、当然もらうべき報酬もなくこそこそ逃げなければいけないのか? この女性はおそらく偏執狂だろう。そこで、彼女の様子に白状するのも恥ずかしいほど動揺はしていたのですが、断固として私は首を振り続け、そこに残るという意図を表明しました。彼女が再び哀願しようとした時、頭上でドアがバタンと閉まり、階段を歩く足音が聞こえました。彼女は一瞬聞き耳を立て、絶望のしぐさで両手を上げ、来た時と同じように突然、音もなく消えました。

新来者はライサンダー・スターク大佐と、背が低く太っていて、二重あごのひだからチンチラあごひげを伸ばしている男で、ファーガソン氏であると紹介されました。

『これは私の秘書兼マネージャーです』と大佐は言いました。『ところで、今さっき私はこのドアを閉めておいたと思いましたがね。すきま風が当たったんじゃないですか』

『いえいえ、』私は言いました、『部屋がちょっとむんむんするようなので、私が自分で戸をあけたんです』

彼は例の疑わしげな視線を私に投げました。『じゃあ、できれば仕事に取り掛かったほうがいいですね』と彼は言いました。『ファーガソンさんと私と一緒に来て機械を見てください』

『帽子をかぶったほうがいいでしょうね』

『ああ、いいえ、家の中ですよ』

『え、家の中でフラー土を掘るんですか?』

『いや、いや。ただ圧縮するだけです。でもそれはどうでもいい。ただ私たちはあなたに機械を調べてもらってどこが悪いのか教えてもらいたいだけです』

大佐がランプを持って先頭に立ち、太ったマネージャーと私が後について、私たちは階上へ上がりました。古い家で、廊下、通路、狭いらせん階段、小さくて低いドアが入り組んでいて、ドアの敷居は何世代もそれをまたいだためへこんでいました。一階より上にはじゅうたんもなく、家具のある様子もなく、壁のしっくいははがれ落ち、湿気により緑色の、からだに悪そうなしみが出ていました。私はできるだけ平気なふりをしようとしましたが、あの婦人の警告を無視したとはいっても忘れることはなく、二人の連れを警戒していました。ファーガソンは気難しい、無口な人のようでしたが、彼の数少ない言葉から彼が少なくとも同国人であることはわかりました。

ライサンダー・スターク大佐はようやくある低いドアの前で立ち止まり、鍵をあけました。中は小さな方形の部屋で、三人が一度に入るのは無理のようでした。ファーガソンは外に残り、大佐は私を招じ入れました。

『我々は今、』彼が言いました、『現に、水圧プレス機の中にいるんでして、誰かがスイッチを入れようものなら、きわめて不愉快なことになるわけです。この小さな部屋の天井が実際下降するピストンの端で、この金属の床の上に何トンもの力で降りてくるのです。外側の側面の小さな水柱が力を受け、それを伝達し、増幅するのでして、その方法についてはあなたは精通しておられる。機械は動くのは何でもないんですが、どこか動作がぎこちなく、その力をいくぶん減じているのです。できれば点検していただいてどうすれば正常にできるか、我々に教えてください』

私は彼からランプを受け取り、徹底的に機械を検査しました。それは実際巨大で、莫大な力を働かせることができるものでした。しかし、外に出て制御するレバーを押し下げると、すぐにシューという、側面のシリンダーの一つを水が逆流しているわずかな漏れの音に気づきました。検査の結果、駆動棒の先端のまわりの弾性ゴムのバンドが一つ縮んでいて、作用する軸受けを完全にはふさいでいないことがわかりました。力の損失の原因は明白でしたので、私はそれを相手に指摘し、彼らは非常に注意深く私の意見を聞き、ではどうやったら正常にできるかについていくつか実際的な質問をしました。それをはっきり彼らに説明した私は機械室の主要部に戻り、自分の好奇心を満足させるためにそれをよく見ました。一目見ればフラー土の話がまったくのでたらめなのは明らかでした。そんな強力なエンジンをそんな不適当な目的に使おうと思うなんてばかげてますからね。壁は木でできているのに床は大きな鉄の皿になっていて、調べてみると、一面に金属の薄皮が付着していました。私が、それが何なのか正確なところを確かめようとしてかがんでそこを削り取っていると、突然ドイツ語でぶつぶつ言う声が聞こえ、私を見下ろす大佐のやせこけた顔が見えました。

『そこで何をやってるんです?』と彼は尋ねました。

私は聞かされていた念の入った話にだまされていたことに怒りを感じました。『すばらしいフラー土ですね』と私は言いました。『この機械ですが、正確にはどんな目的でこれを使うのかを知れば、もっといい助言ができると思うんですがね』

その言葉を発した瞬間に私は自分の無謀な発言を後悔しました。彼は厳しい顔になり、その灰色の目に悪意の輝きが生じたのです。

『結構、』彼は言いました、『この機械のことを何もかも教えてやろう』彼は後ろに下がり、小さなドアをバタンと閉め、錠に鍵をかけました。私はそこに突進し、取っ手を引っ張りましたが、それはとてもしっかりしていて、蹴ろうが押そうがびくともしませんでした。『おーい!』私は叫びました。『おーい! 大佐! 出してください!』

それから突然私は静寂の中である音を聞き、心臓が口から飛び出しそうになりました。それはレバーがガチャッという音と漏れのあるシリンダーのシューという音です。エンジンを作動させたのです。ランプはまだ床の上に、私が皿を調べる時に置いたそのままになっていて、その光で黒い天井が私の上に降りてくるのが見えました。ゆっくり、ぎくしゃくしてはいましたが、その力で一分もしないうちに私を形のないどろどろしたものに砕きつぶすにちがいないことは私自身、誰よりもよく知っていました。私はドアに体当たりし、叫び声を上げ、爪で錠を引っ張りました。私は大佐に出してくれるよう懇願しましたが、無慈悲なレバーのガチャガチャいう音が私の叫び声をかき消しました。天井は頭の上、わずか一、二フィートで、手を上げればその硬い、ざらざらした表面に触れられるほどです。その時、死の苦痛はそれにぶつかる時の姿勢に大きく左右されるという考えが頭をよぎりました。うつぶせに寝ていたら重みは背骨を襲うわけで、それがぽきりと折れる恐ろしい音を思って私は身震いしました。おそらく反対のほうが楽だろう、それにしても、揺れながら私の上に降りてくる、その必ず死をもたらす黒い影を寝ながら見ている勇気が私にあるだろうか? 既に私はまっすぐ立っていられませんでしたが、その時あるものが目に入り、ほとばしるような希望が胸によみがえってきました。

既に申しましたように床と天井は鉄製でしたが壁は木です。最後にあわててあたりを見回した時、二枚の板の間に黄色い明かりの細い筋が見え、小さな羽目板が後ろに押されるにつれてそれが次第に広がっていくではありませんか。実際ここに死から逃れるドアがあろうとは一瞬信じられないくらいでした。次の瞬間、私は向こう側へと身を投げ出し、半分気を失って倒れました。羽目板は私の背後で閉まりましたが、ランプはガチャンと砕け、すぐ後に二つの金属の板がガーンとぶつかり、ほんの紙一重で逃げることができたのだとわかりました。

誰かが必死に私の手首を引っ張るので我に返ると、私は狭い廊下の石の床に横たわっていて、女の人が私にかがみこみ、左手でぐいぐい私を引っ張り、右手にはろうそくを持っていました。私が愚かにも警告を受け付けなかった例の友達でした。

『さあ! 早く!』彼女は息を切らしながら叫びました。『あの人たちがすぐにここへ来るわ。あなたがあそこにいないとわかるでしょうから。ああ、少しも時間をむだにしないで、来て!』

とにかく今度は私も彼女の忠告を突っぱねたりしませんでした。私はよろよろと立ち上がり、彼女とともに廊下を走り、らせん階段を下りました。階段は別の広い通路に通じていて、ちょうど私たちがそこに着いた時、走る足音と二つの叫び声が、一つはもう一つに答えて私たちのいる階から、一つは下のほうから聞こえました。私のガイドは立ち止まり、困り果てたようにあたりを見回しました。それから彼女がさっとドアをあけると、それは寝室に通じていて、窓の向こうには月が明るく輝いていました。

『これしかないわ、』彼女が言いました、『高いけれど、飛べるでしょう』

彼女がそう言った時、廊下の向こうの端の明かりが目に入り、片手に角灯、もう一方に肉屋の包丁のような武器を持って突進してくるライサンダー・スターク大佐のやせた姿が見えました。私はあわてて寝室を横切り、勢いよく窓をあけ、外を見ました。月明かりに見える庭はなんとも静かで気持ちよく健全で、下まではせいぜい三十フィートしかなさそうでした。私は敷居によじ登りましたが、私の救い主と私を追う悪党の間に何が起きるか聞こえるまでは、と飛ぶのを躊躇しました。彼女が虐待されるなら、どんな危険を冒しても戻って彼女を助けようと決意しました。その考えが私の頭に浮かんだ時には彼は戸口にいて彼女を押しのけていましたが、彼女は彼にしがみついて彼を引きとめようとしました。

『フリッツ! フリッツ!』彼女は英語で叫びました。『この間の約束を思い出して。二度とあんなことにならないと言ったでしょう。彼は黙ってるわ! ああ、彼は黙ってるわ!』

『ばかを言うな、エリーゼ!』と、彼は彼女から逃れようともがきながら叫んだ。『我々を破滅させるのか。彼は多くを見すぎたんだ。通せ、おい!』彼は彼女を片側に投げつけ、窓に突進し、重そうな武器で私に切りかかりました。私が行くことにして両手で窓敷居にぶら下がった時、彼の一撃が下されました。私は鈍い痛みを覚え、つかんだ手がゆるみ、下の庭に落ちたのです。

私は動揺していましたが、落ちてけがはしませんでした。それで私は起き上がると全力でやぶの間に逃げ込みました。まだ到底危険を脱してはいないとわかってましたから。しかし、走っていて突然、ひどいめまいと吐き気が襲ってきました。私はずきずきと痛む手を見下ろし、その時初めて自分の親指が切り落とされていて傷から血が流れ出ているのを見たのです。私はそのまわりをハンカチで縛ろうとしましたが、突然耳の中でブンブン言い出し、次の瞬間、失神してバラの木の間に倒れました。

どのくらい意識を失ったままでいたのかわかりません。非常に長い時間だったにちがいなく、私が我に返った時には月が沈み、明るい朝が訪れていました。私の服はすっかり露に濡れ、上着の袖は親指の傷からの血でびしょぬれでした。そのずきずきする痛みにより一瞬のうちに私は夜の冒険を細大漏らさず思い出し、まだ追跡を免れていないかもしれないと思い、パッと立ち上がりました。しかし驚いたことに、あたりを見回してみると家も庭も見当たらないのです。私が横たわっていたのは本道の近くの生垣の隅で、ほんの少し下った所に長い建物があり、近づいてみるとそれは前夜到着したあの駅でした。手の醜い傷がなかったら、あの恐ろしい数時間の間に起きたことはすべて悪い夢だったのかもしれないのですが。

半ばぼーっとして、私は駅に入り、朝の列車のことを尋ねました。レディング行きが一時間以内にあるようでした。到着した時にもいたポーターが勤務についているのを私は見つけました。私は彼にライサンダー・スターク大佐のことを聞いたことがあるか尋ねました。彼はその名を知りませんでした。前の晩に私を待っている馬車に気がついたか? いや、気づかなかった。どこか近くに警察署はあるか? 三マイル先に一つある、とのことでした。

遠くて私には行かれません、弱っていたし具合が悪かったですから。警察に話をするのはロンドンへ戻ってからに延ばすことに決めました。六時ちょっと過ぎに私は到着し、そこでまず傷を治療してもらいに行き、それで先生がご親切にこちらへ連れてきてくださったわけです。事件をお任せしてご忠告通りにするつもりです」

私たちは二人ともこの異常な物語を聞き終わった後しばらく無言で座っていた。それからホームズは棚から切抜きを入れた重い備忘録を一つ下ろした。

「ここに一つあなたにも興味があると思われる広告があります」と彼は言った。「一年ほど前に全紙に出たものです。こうです。

『本月九日に行方不明、ジェレマイア・ヘイリング氏、二十六歳、水力技師。夜十時に下宿を出て以来消息聞かれず。服装は――』

等、等。ほう! これはこの前に大佐が機械の修理を必要とした時を意味しているんでしょうね」

「なんてこった!」と私の患者は叫んだ。「それであの娘の言ったこともわかります」

「間違いありません。明らかに大佐は冷淡で無鉄砲な人間で、何物にも彼の策略の邪魔をさせまいときっぱりと決意している、まるで乗っ取った船では一人も生かしてはおかないという徹底的な海賊のようですね。さて、現在一刻一刻が大事ですから、あなたが耐えられるようでしたらアイフォードに出発する前に直ちにスコットランドヤードへ出かけましょう」

三時間ほど後、私たちは皆でレディングからバークシャーの小さな村へ向かう列車に乗っていた。シャーロック・ホームズ、水力技師、スコットランドヤードのブラッドストリート警部、私服の男が一人、それに私である。ブラッドストリートは座席の上にその州の測量図を広げ、忙しくコンパスでアイフォードを中心とした円を描いていた。

「どうです」と彼は言った。「その円は村から半径十マイルのところを描いたものです。我々の求める場所はどこかその線の近くにちがいない。十マイルと言いましたよね」

「一時間たっぷりの遠乗りでした」

「それにあなたが意識を失っている間に彼らはあなたをつれてその道中を引き返したとお考えなんですな?」

「そうしたにちがいありません。持ち上げられてどこかへ運ばれたという記憶は混乱してまして」

「私にわからないのは、」私が言った、「庭で気を失って倒れているあなたを発見した連中がどうしてあなたの命を助けなければならなかったのかです。あるいは悪党も女性の哀願に気をやわらげたのでしょうかね」

「それはありそうもないように思います。生まれてこの方あれ以上冷酷な顔は見たことがありません」

「ああ、それもみんなすぐに解決できますよ」とブラッドストリートが言った。「さて、円も描いたし、後はただその上のどの点に私たちの捜している連中が見つかるかわかればいいんですがなあ」

「僕はそこに指を置けると思うよ」とホームズが穏やかに言った。

「へえ、ほんとですか!」警部は叫んだ。「もう意見を固めたんですね! さあ、それじゃ、どうですためしに、誰があなたと一致するかな。私は南だな、州もそっちのほうがさびれてるから」

「じゃあ私は東です」と私の患者は言った。

「私は西を取ります」と私服の男が言った。「そっちにはいくつか静かな小さい村があります」

「では私は北だ、」私は言った、「そっちには丘がないし、この友人は馬車が登るのにはまったく気づかなかったと言いますからね」

「さあ、」警部は笑いながら叫んだ、「見事に意見が分かれましたよ。我々の間では結局出発点に戻ってしまいましたね。あなたは誰に決定票を投じますか?」

「君たちはみんな間違っている」

「しかし私たちみんなのはずはありませんよ」

「ああ、いや、そうなんだよ。僕はここを指すよ」彼は指を円の中心に置いた。「ここが彼らを見つけるべき場所だ」

「でも十二マイルの遠乗りは?」とハザレイがあえぎながら言った。

「六マイル出て六マイル戻ったんです。これ以上簡単なことはない。あなたが自分で言ったでしょう、乗り込んだ時馬は元気でつやつやしてたと。悪い道を十二マイルもやってきてそんなはずがありますか?」

「なるほど、それはまったくありそうな策略だ」とブラッドストリートが考え深げに言った。「むろんこれがどんな一味かについては疑いの余地がありませんね」

「まったくね」とホームズは言った。「連中は大規模な贋金作りで銀の代わりになるアマルガムを作るために機械を使ってたんだ」

「我々も利口な一味が仕事をしていることはしばらく前から知っていたんです」と警部は言った。「やつらは半クラウンを千単位で製造していましてね。我々はレディングまではたどったんですがね、それ以上はだめでした。やつらが痕跡を隠すやり方を見ると相当のベテランですね。しかし今度は、この幸運のおかげで、逃しっこなしだと思いますよ」

しかし警部は間違っていて、その犯人たちは正義の手に落ちる運命にはなかった。私たちがアイフォード駅になだれ込むと、巨大な煙の円柱が近くの小さな木立の後ろから流れ出て大きなダチョウの羽のように景色の中にたなびいているのが見えた。

「家が燃えているのかな?」列車は再び目的地へと吹かして行き、ブラッドストリートが尋ねた。

「そうです!」と駅長が言った。

「いつ出火したんですか?」

「夜のうちだと聞いていますが、ええ、ますますひどくなって全体が炎上しています」

「誰の家なんです?」

「ベッヒャー博士のです」

「ねえ、」技師が口をはさんだ、「ベッヒャー博士はドイツ人で、すごくやせていて、長い、鋭い鼻をしてませんでしたか?」

駅長は思い切り笑った。「いえ、いえ、ベッヒャー博士はイギリス人で、この教区じゃ見当たらない上等の裏地のついたベストを着てましたな。しかしあの人の所には紳士が一人滞在していて、患者だと思いますがね、あれは外国人ですね、ちょっとしたバークシャー牛でも襲わないような顔をしてますよ」

駅長は話を終えていなかったが、私たちは皆、火事の方向へ急いでいた。道は丘の頂上にあり、私たちの正面には大きく翼を広げたしっくい塗りの建物があってあらゆる裂け目や窓から火が吹き出していたが、庭では正面の三台の消防車が鎮火しようとむなしく努力していた。

「あれです」とハザレイがひどく興奮して叫んだ。「砂利道があるし、私が横たわっていたバラの木の茂みがある。あの三階の窓から私は飛んだんです」

「まあ、少なくとも、」ホームズは言った、「あなたは彼らに対する復讐を果たしたわけです。疑う余地なく石油ランプがプレス機に砕かれた時、木の壁に火がついたんでしょうが、間違いなく彼らはあなたを追うことで興奮しすぎていてその時は気づかなかったんですね。さあ、昨夜のお友達がいないかこの群集に目を光らせてください、もっとも、きっと連中、今頃はもう百マイルも先ではないかと思いますが」

そしてホームズの恐れた通りになり、その日から今日まで美しい女性についても、邪悪なドイツ人についても、気難しいイングランド人についても何の消息もきかれていない。その朝早く一人の農民が、数人の人と何か非常にかさばる箱を載せてレディングの方角へ急いで走っていく荷馬車に出会ったが、逃亡者たちの痕跡はすべて消え、ホームズの手腕を持ってしても彼らの所在に関するごく小さな手がかりさえ発見できなかった。

消防士たちは中に奇妙なものが配置されているのを見つけてだいぶあわてていたが、さらに三階の窓敷居に切断されて間もない人の親指を発見してなおさらうろたえてしまった。しかし日没近くなってようやく努力が報われ、彼らは炎を鎮圧した、が、既に屋根は焼け落ち、建物全体が完全な廃墟と化していたので、いくつかのねじれたシリンダーと鉄の管を除き、私たちの不運な知人に高価な犠牲を払わせた機械は跡形もなかった。離れに貯蔵された大量のニッケルとスズが発見されたが、コインは一つも見つからず、それが既に言及した例のかさばった箱の存在を説明するものかもしれなかった。

どのようにして水力技師が庭から彼が意識を取り戻した場所まで運ばれたかは、永久に謎のままであったかもしれないところだったが、柔らかい腐植土がありのままを教えてくれた。彼は明らかに二人の人間によって運ばれ、そのうち一人は驚くほど小さな足で、他方は並外れて大きな足だった。概して、無口なイングランド人が仲間より大胆ではなかった、あるいは凶悪ではなかったので、意識を失った男を危険のないところへ連れて行こうという女を助けたというのも大いにありそうなことだった。

「やれやれ、」私たちが再びロンドンに戻る座席に着いた時、技師が哀れっぽく言った、「とんでもない仕事になりました! 私は親指を失い、五十ギニーの謝礼をふいにし、それで何を得たでしょう?」

「経験です」とホームズが笑いながら言った。「間接的には貴重なことかもしれませんからね。これからの人生、その話さえすればおもしろい人だという評判を取れますよ」