スリークォーターの失踪

ベーカー街の私たちが奇妙な電報を受け取るのはあまり珍しいことではなかったが、私が特に覚えているのは七、八年前の薄暗い二月の朝に着いて、十五分ばかりシャーロック・ホームズ君を悩ませた一通である。彼に宛てられたもので、こんなふうに書かれていた。

私をお待ちを。ひどい災難。スリークォーターの右ウィング失踪、明日欠かせぬ。 オゥヴァトン

「ストランドの消印、十時三十六分の発信」とホームズが何度も読み返して言った。「これを出す時、オゥヴァトン氏は明らかに相当興奮していたね、そのせいかちょっと支離滅裂だ。まあいい、まあいい、たぶん僕がタイムズにひと通り目を通した頃にはここに来るだろうし、それですっかりわかるだろう。このごろの停滞ぶりではどんなつまらない問題でも歓迎だがねえ」

実際、私たちにとって非常に活気に欠ける事態が続いており、私はそういう活動の無い時期を恐れるようになっていた。というのも私は経験によって、友の頭脳は異常に活動的であるゆえ、それを働かせる材料の無いままにしておくのは危険なことと知っていたからだ。年月をかけて少しずつ私は、かつてその非凡な経歴を阻みそうになった例の麻薬癖を彼に捨てさせていた。当時私は、通常の状態では彼がもはやこの人工的刺激を必要としないとわかっていたが、悪魔は死んだのではなく眠っているだけであるとよく知っていたし、眠りは浅いものであり、無為の時期のホームズの禁欲的な顔に浮かんだ引きつった表情やくよくよしているその落ち窪んで不可解な目を見ていると、その目覚めが近いこともわかっていた。従って、このオゥヴァトン氏が何者にせよ、彼が謎の電文と共に登場し、我が友にとってその動乱の風吹きまくる人生のすべての嵐にもまして危険をもたらす、あの恐ろしい無風状態を破ってくれることを私は感謝した。

私たちの期待していた通り、電報のすぐ後を発信人が追い、ケンブリッジ、トリニティ・カレッジのシリル・オゥヴァトン氏の名刺が筋骨隆々、百キロはある巨漢の青年の到着を告げた。彼は幅広い肩で戸口をいっぱいにし、心配にやつれたハンサムな顔で私たち二人を代わる代わる見た。

「シャーロック・ホームズさんは?」

相棒がお辞儀をした。

「スコットランドヤードまで行ってきたんです、ホームズさん。スタンリイ・ホプキンズ警部に会いまして。こちらへ伺うよう勧められました。あの人の見る限り、事件は正規の警察よりもあなたの専門だ、と言われたんです」

「どうか腰をかけてどうしたのか話してください」

「ひどいことです、ホームズさん――まったくひどい! 白髪になってるんじゃないでしょうね。ゴドフリー・スタントン――もちろん、お聞きになったことがあるでしょうね? 彼はとにかくチームのかなめでチーム全体が彼にかかっているんです。フォワードのうち二人をなしですませてもスリークォーターのラインにゴドフリーが欲しいくらいです。パスにしても、タックルにしても、ドリブルにしても彼に及ぶものは一人もいませんし、それに彼は先頭に立って我々みんなをまとめることができます。僕はどうしたらいいでしょう? それをお尋ねしたいんです、ホームズさん。控えの一番手にはムーアハウスがいますが、彼はハーフの練習をしてまして、スクラムの時、外のタッチライン上にいるのではなく常に右について進みます。確かに彼はプレースキックはうまいのですが、判断力はないし、からっきし走れません。なに、モートンとかジョンソンのようなオックスフォードの快速なら彼の周りを跳ね回っていられるでしょう。スティーヴンソンはスピードは十分ですが、二十五ヤードラインからのドロップキックができませんし、パントもドロップキックもできないスリークォーターでは速いというだけでポジションにつける価値はありません。いや、ホームズさん、あなたがゴドフリー・スタントンを見つけるのを助けてくださらないと我々は非常にまずいです」

話し手が屈強な手でひざを叩いては論点をすべて飲み込ませようとしながら、異常な活気と熱意でまくしたてるこの長い話を、我が友は驚きながらもおもしろそうに聞いていた。客が静かになるとホームズは手を伸ばし、いつもの切抜き帳の『S』の部を取った。今回はそのさまざまな情報の宝庫を捜しても無駄だった。

「アーサー・H・スタントンは売り出し中の若い偽造犯だし、」彼は言った、「ヘンリー・スタントンは僕が絞首刑にする手伝いをした、しかしゴドフリー・スタントンは初めて聞く名だな」

客の方が驚いた顔をする番だった。

「何と、ホームズさん、事情はおわかりと思ってました」と彼は言った。「ではあれですね、ゴドフリー・スタントンを聞いたことが無いとなると、シリル・オゥヴァトンも知らないでしょうか?」

ホームズは愛想よく首を振った。

「まさか!」とスポーツマンは叫んだ。「いや、僕はウェールズ戦ではイングランドの第一補欠でしたし、今年一年大学の主将を務めています。しかしそれはなんでもない! ケンブリッジ、ブラックヒース、国際大会五回の名スリークォーター、ゴドフリー・スタントンを知らない人がイングランドにいるとは思いませんでした。ああ! ホームズさん、どこで暮らしてきたんですか?」

ホームズは若い大男の素朴な驚きようを見て笑った。

「君は僕とは別の世界に生きているんですよ、オゥヴァトンさん――楽しい、健康な世界にね。僕は社会の多くの分野に枝を伸ばしていますが、幸いなことに、イングランドで最も善良で健全な、アマチュアスポーツにはまだ入っていません。しかし、今朝の君の思いがけない訪問からすると、そのさわやかな空気とフェアプレーの世界にさえも僕のする仕事がありうることを示してますね。さてそれでは、ねえ、どうか腰を下ろして、ゆっくり落ち着いて、何が起こったのかを正確に、それから僕のどのような助けを望んでいるのかを話してください」

オゥヴァトン青年の顔は知性よりも筋肉を使うことになれた人らしく困った様子を見せたが、少しずつ、ここではその語りから省かせていただく反復や不明瞭なところをまじえながら、私たちに奇妙な話を聞かせた。

「こうなんです、ホームズさん。申しましたように、僕はケンブリッジ大学のラグビーチームの主将で、ゴドフリー・スタントンは主力選手です。明日我々はオックスフォードとやります。昨日全員でやってきて、ベントレーの民宿に落ち着きました。十時に僕は見回りをして、連中がみんなねぐらについているか確かめました。厳しいトレーニングをしてよく眠ることがチームのコンディションを保つと信じているからです。僕はゴドフリーが寝る前に彼と少し話しました。僕には彼の顔色が悪く、悩みがあるように見えました。僕は彼にどうしたのか訊きました。彼は大丈夫だと言いました――ちょっと頭痛がするだけだと。僕は彼におやすみを言って部屋を出ました。三十分後、ボーイの話では粗野な感じのあごひげのある男が手紙を持ってゴドフリーを迎えに来ました。彼はまだ寝ていず、手紙は彼の部屋へ運ばれました。ゴドフリーはそれを読み、頭をガンとやられたかのように後ろの椅子に倒れこみました。ボーイはぎょっとして僕を呼びにこようとしましたが、ゴドフリーは彼を止め、水を一杯飲み、落ち着きを取り戻しました。それから彼は階下に下り、玄関で待っていた男に言葉をかけ、二人は一緒に出て行きました。最後にボーイが彼らを見た時、彼らはほとんど走るようにして通りをストランドの方角に行ったそうです。今朝、ゴドフリーの部屋は空で、ベッドで寝た形跡はなく、所持品はすべて前の晩僕が見たそのままでした。彼はその見知らぬ男と即座に出て行ってしまい、それ以来彼からの知らせは何もないんです。彼がいつか戻ってくるとは思えません。彼は、ゴドフリーは骨の髄までスポーツマンでしたから、何か手におえない原因がなかったらトレーニングをやめたり主将を巻き込んだりするはずがありません。いや。彼が永久に行ってしまって僕たちが彼を見ることはもうないような気がするんです」

シャーロック・ホームズは深い注意を払ってこの奇妙な物語を聞いた。

「君はどうしましたか?」と彼は尋ねた。

「何か彼の消息が聞かれてないかケンブリッジに電報を打ちました。誰一人彼を見た者はいません」

「ケンブリッジに帰ることはできたのですか?」

「ええ、遅い列車があります――十一時十五分の」

「だが、君の確かめうる限りでは、彼はそれに乗らなかった?」

「ええ、彼は見られていません」

「次に君は何をしました?」

「マウントジェイムズ卿に電報を打ちました」

「なぜマウントジェイムズ卿に?」

「ゴドフリーは孤児で、マウントジェイムズ卿がいちばん近い親戚です――確か叔父さんかと」

「ほう。それは問題に新しい光を投げかけるね。マウントジェイムズ卿はイングランドでも指折りの金持ちですから」

「僕もゴドフリーからそう聞いたことがあります」

「それで君の友人は近い親類だったんですね?」

「そうです、彼は跡取りで、老人は八十に近く、そのうえあちこち痛風があります。ビリヤードのキューには指関節を使ってチョークを塗れるそうです。まったくのけちん坊で生涯ゴドフリーには一文も与えませんでしたが、確かに全部彼のものになるんでしょう」

「マウントジェイムズ卿からは連絡がありましたか?」

「いいえ」

「君の友人がマウントジェイムズ卿の所に行く目的が何かありそうですか?」

「そうですね、前夜彼は何事かを心配していましたし、それが金と関係があるならいちばん近い親戚のところへ行くのは考えられますね、そんなにたくさん持っていることだし、もっとも僕の聞いた限りでは金が手に入る見込みはあまりなかったでしょうが。ゴドフリーは老人が好きではありませんでした。助けてもらえるとしても行かなかったでしょう」

「まあ、それはすぐにはっきりわかりますよ。君の友人が親戚のマウントジェイムズ卿の所へ行っているとすると、その粗野な感じの男がそんな遅い時間に訪れたこと、その男が来たことで引き起こされた動揺に説明をつけられるでしょうね」

シリル・オゥヴァトンは両手を頭に押し当てた。「僕にはわかりません」

「まあ、まあ、僕は一日することが無いし、喜んでこの問題を調べましょう」とホームズは言った。「試合のことですが、その青年にかまわず準備するよう強く勧めたいですね。君の言うように、抵抗しがたい必要があって彼はそんな風にいやいや出かけたにちがいないわけで、同じ必要性から戻れないこともありそうですから。一緒に行ってホテルに寄って、ボーイが問題に新たな光明を投じられるか見てみましょう」

シャーロック・ホームズの下層階級の証人をくつろがせる腕前は達人技で、あっという間にゴドフリー・スタントンの放棄した部屋の奥で、ボーイの話すべきことをすべて引き出してしまった。前夜の訪問者は紳士でもなく、労働者でもなかった。まったくのところボーイの評するに『中間どころの男』であり、五十がらみで白髪交じりのあごひげ、青白い顔で地味な服装だった。その男自身も動揺しているように見えた。彼が手紙を差し出した時、その手が震えていることにボーイは気づいた。ゴドフリー・スタントンは手紙をポケットに押し込んだ。スタントンは玄関で男と握手しなかった。彼らが交わしたのは二言三言で、ボーイが聞き取れたのは『時間』という一言だけだった。それから彼らは前にも述べたように急いで立ち去った。玄関ホールの時計がちょうど十時半だった。

「ええと」とホームズはスタントンのベッドに座りながら言った。「君は昼間のボーイじゃないかな?」

「はい、十一時に当番明けになります」

「夜のボーイは何も見てないんだろうね?」

「はい、観劇の一行が遅くに入りました。ほかには誰も」

「君は昨日一日中当番だったのかな?」

「そうです」

「スタントンさんに何かことづけを持っていったかい?」

「はい、電報を一つ」

「ああ! それはおもしろい。それは何時だった?」

「六時頃です」

「受け取った時、スタントンさんはどこに?」

「このご自分の部屋に」

「それを開けた時、君はいたかい?」

「はい、ご返事があるかどうかと待っていました」

「それで、あったかい?」

「はい、ご返事を書かれました」

「君がそれを持っていった?」

「いいえ、ご自身で持っていかれました」

「だが君のいるところで書いたんだね?」

「はい、私はドアのそばに立っていまして、背中を向けてテーブルに向かわれました。書き終えると『いいよ、ボーイさん、これは僕が自分で持っていこう』とおっしゃいました」

「何を使って書いていた?」

「ペンです」

「電報発信紙はそのテーブルの上の一枚かな?」

「はい、そのいちばん上のを」

ホームズは立ち上がった。用紙を取り、窓辺へ持っていき、いちばん上の方を注意深く調べた。

「鉛筆で書いてくれなかったのが残念だね」と彼は言い、がっかりして肩をすくめ、それを元のところへ放り出した。「たぶん君もしばしば気づいているだろうが、ワトソン、普通は跡が下に通るんだ――多くの幸せな結婚を解消してきた事実が。しかしここには何の痕跡も見つからない。しかし嬉しいね、彼が太書きの羽ペンで書いたのはわかるし、この吸い取りパッドに何か跡が見つかることは疑いえないな。ああ、そうだ、間違いない、まさしくこれがそうだ!」

彼は細長い吸い取り紙をはぎ取り、絵文字のようなものを私たちの方へ向けた。

シリル・オゥヴァトンはすっかり興奮していた。「鏡の前へ持っていって!」と彼は叫んだ。

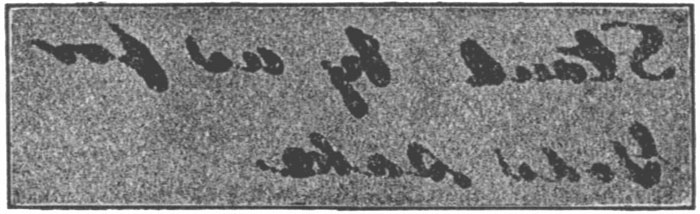

「それは必要ない」とホームズは言った。「紙は薄いから裏返せば電文がわかるでしょう。ほら、こうです」彼がそれをひっくり返し、私たちは読んだ。

「というわけでそれはゴドフリー・スタントンが失踪前数時間以内に送った電文の末尾です。僕たちの目を逃れたメッセージが少なくとも六語ある。しかし残った部分――『どうか僕たちを助けてください!』――は、この若者の想像では恐るべき危険が彼に迫り、誰かが彼をそれから守れる、ということを示している。『僕たち』に注意して! ほかの人間も巻き込まれていたわけだ。自身も神経質になっていたらしい、あの青白い顔のあごひげの男以外の誰のはずがある? それではゴドフリー・スタントンとあごひげの男の間にどんな関係があるのか? そして彼らがそれぞれ、差し迫った危険に備えて助けを求めた第三の人物とは誰か? 僕たちの調査は既にそこまで絞られたね」

「その電報が誰に宛てられたものか調べればいいんじゃないか」と私は提案した。

「その通りだよ、ワトソン君。君の考えは、意味深いとはいえ、既に僕の心に浮かんだものだ。しかしおそらく君も知っているんじゃないかと思うが、郵便局に入って他人の電報の控えを見せろと要求しても、役人の方では願いを聞き入れる気はまったくないかもしれないよ。そういうことではずいぶんお役所式だから。しかし、少しばかり気配りと技巧があれば目的を達しうるのは間違いない。ところで、テーブルの上に残されたこれらの書類を調べるには、オゥヴァトンさん、立ち会ってもらいたいんですが」

そこには多数の手紙、請求書、ノートがあり、ホームズは敏速で神経質な指とすばやい、洞察力ある視線とで、それらをひっくり返し、調べた。「ここには何もない」と彼は最後に言った。「ところで、君の友達は健康な若者でしょうね――どこも悪い所は無いですね?」

「健康そのものです」

「彼が病気になった覚えはありませんか?」

「一日として。すねをけられて動けなくなったことがあるのと、一度ひざのさらがずれましたが、それも何でもありませんでした」

「もしかすると君の思っているほど強くなかったんですよ。彼には何か秘密の悩みごとがあったかもしれないと思うんですがね。君の同意を得て、僕は二、三これらの書類をポケットに入れておきますよ、この先の調査に関係がある場合に備えて」

「ちょっと待った――ちょっと待った!」と文句たらしい声が叫び、私たちが目を上げると、奇妙な小柄の老人が戸口でぴくぴく引きつっていた。彼は色あせた黒い服、非常につば広のシルクハット、ゆるんだ白いネクタイを着けていた――全体の印象はどいなかの牧師か葬儀屋のようだった。それでも、そのみすぼらしい、こっけいとさえ言える外見にもかかわらず、彼の声は鋭くはじけるような音を立て、態度にはせかせかした激しさがあり、注目せざるをえなかった。

「あなたはどなたです、そして何の権利があってここの人の書類に触れていらっしゃる?」と彼は尋ねた。

「僕は私立探偵です、そして彼の失踪に説明をつけようと努力しているところです」

「ああ、あなたが、ですか? それで誰の指示です、ええ?」

「こちらの紳士、スタントン氏の友人がスコットランドヤードから僕を紹介されたのです」

「あなたはどなたかな?」

「僕はシリル・オゥヴァトンです」

「ではあなたが私に電報を送ったんですな。私の名はマウントジェイムズ卿。ベイズウォーターのバスでできるだけ急いで来たんです。するとあなたが探偵を頼んだんですな?」

「はい」

「それであなたに費用を払う用意がおありかな?」

「間違いなく友人のゴドフリーが見つかった時、彼が喜んで払うでしょう」

「しかしもし全然見つからなかったら、ええ? 答えなさい!」

「その場合は、たぶんご家族が――」

「とんでもないですぞ!」小男は金切り声を立てた。「私に一ペニーも当てにせんことだ――一ペニーだって! おわかりかな、探偵さん! この若者の家族と言えば私だけだがね、言っておくが、私は責任を持たん。あれにいくらかでも遺産の当てがあるとすれば、私が決して金を浪費しなかった事実の結果だからな、今になってそんなことをやりだすつもりはない。そんな風にあなたが勝手にしているその書類についてはだ、言わせてもらえば、その中に何か何らかの価値のあるものがある場合には、あなたは厳格にそれをどうなさるのかについて責任を持たねばならんですぞ」

「結構です」とシャーロック・ホームズは言った。「ところでどうでしょう、あなたご自身にはこの若者の失踪の説明となるお説が何かありますか?」

「いいえ、ありませんな。もう大きいんだし子供じゃないんだから自分の面倒は見られるし、姿を消すほど愚かだとすれば、捜し出す責任を引き受けるなどまったくお断りです」

「お考えよくわかりました」とホームズは目をいたずらっぽく輝かせて言った。「たぶん僕の方の考えはよくおわかりではない。ゴドフリー・スタントンは貧乏だったように思われます。彼が誘拐されたとすると、彼自身の持っているものが目当てだったはずはない。あなたの富裕なことは、マウントジェイムズ卿、広く知られていますし、強盗団があなたの甥を監禁しておいて、彼からあなたの家、あなたの習慣、あなたの財宝に関して情報を手に入れようとするってことはまったくありそうなことです」

意地の悪い小柄な訪問者の顔はその首の布と同じように白くなった。

「何とまあ、何たる考え! そんな悪事は考えもつかなかった! 何という冷酷な悪党が世の中にはいるんだ! だがゴドフリーは立派な若者だ――しっかりした若者だ。何があっても年老いた叔父の秘密を明かすようなことはせんでしょう。延べ板は今晩銀行に移させなくては。それまで労を惜しんでくださるな、探偵さん! どうかあらゆる手を尽くしてあれを無事に連れ戻してください。金のことなら、まあ、五ポンドか、いやもう十ポンドぐらいまではいつでも私を当てにしてかまわんです」

懲りて気持ちを入れ替えたとはいえ、この貴族のけちん坊は私たちの助けとなる情報を持ち合わせなかった。甥の私生活についてはほとんど知らなかったのである。私たちの唯一の手がかりは電報の断片であり、その写しを手に、ホームズは鎖の第二の輪を探しに出発した。私たちはマウントジェイムズ卿から逃れ、またオゥヴァトンはチームに降りかかった不幸な出来事についてほかのメンバーと相談しに行った。

ホテルから目と鼻のところに電信局があった。私たちはその外で立ち止まった。

「試してみる価値はあるね、ワトソン」とホームズは言った。「もちろん令状があれば控えを見せろと要求できるが、まだその段階には至っていない。こんなに忙しいところでは顔も覚えてなさそうだな。思い切ってやってみるか」

「大変恐縮ですが、」彼はできるだけもの柔らかな態度で、格子の後ろの若い婦人に言った、「昨日送った電報でちょっと間違いがありまして。まだ返事がないんです、それで最後に自分の名前を書くのを忘れてしまったにちがいない、と非常に気になってるんです。そうなのかどうか教えていただけませんか?」

若い婦人は控えの束をひっくり返した。

「それは何時でしたか?」と彼女は尋ねた。

「六時ちょっと過ぎです」

「あて先はどなたで?」

ホームズは指を唇に当て私をチラッと見た。「その最後の言葉は『助けてください』でした」と彼はひそかに打ち明けるようにささやいた。「返事がないので非常に心配です」

若い婦人は用紙の一つを切り離した。

「これですね。名前はありません」と彼女は、カウンターの上でそのしわを伸ばしながら、言った。

「それじゃあ、当然、返事をもらえないわけですね」とホームズは言った。「おやおや、何てばかなんだろう僕は、まったく! ごきげんよう、おねえさん、おかげさまで安心しました」もう一度通りへ出た時、彼はくすくす笑い、両手をこすり合わせた。

「それで?」私は尋ねた。

「前進したよ、ワトソン君、前進した。あの電報をのぞき見るために七種類の計画を考えていたが、初めの一回からうまくいくとは思いもよらなかったねえ」

「それで何が得られたね?」

「僕たちの調査の出発点さ」彼は辻馬車を呼び止めた。「キングス・クロス駅」と彼は言った。

「それじゃあ旅行かい?」

「うん、ちょっとケンブリッジへ一緒に行かなくてはいけないと思ってね。僕にはあらゆる兆候がそっちの方を指し示しているように思えるんだ」

「ねえ、」グレイズ・イン街をガタゴト揺られながら私は尋ねた、「失踪の原因について何かもう考えはあるのかい? これほど動機があいまいな事件は今まで扱った中にも覚えがないように思うんだがね。まさか君、本当に富裕な叔父に損害を与える情報を得るために誘拐されたかもしれないとは思っちゃいまい?」

「実を言うとね、ワトソン君、ありそうな説明として僕の興味を引くものではなかったよ。しかしね、何よりあのきわめて不愉快なご老人の関心を引きそうだなと思ったんでね」

「確かにそうだったね。だがどんな代案があるんだね?」

「いくつか挙げられるよ。この出来事がこの大事な一戦の前夜に起こり、チームの成功にその存在だけはどうしても欠かせないと思われる人間が巻き込まれたということが不思議であり暗示的であるのは認めざるをえないだろう。もちろん偶然の一致かもしれないが興味はある。アマチュアスポーツに賭けはないが、大衆の賭けは関係ないところでたくさん行われているし、競馬界の悪党が競走馬に狙いをつけるように、誰かにとって選手に狙いをつける価値があるってこともありうるね。これが一つ目の説明だ。二つ目のきわめて明白なやつは、この若者の資力が現在いかにささやかなものであっても、大変な資産の相続人であるのは事実であり、身代金目的に彼を人質にする陰謀が仕組まれることもありえないわけではないというものだ」

「それらの仮説は電報を考慮に入れてないね」

「まったくその通りだ、ワトソン。電報は依然、唯一根拠あるものとして僕たちは扱うべきであり、注意をそこから脇にそらしてはならない。今僕たちがケンブリッジに向かっているのもこの電報の目的について光明を得るためだ。僕たちの調査の軌道は今のところはっきりしないが、晩までにそれが明確になっていなかったら、いや、僕たちがそれに沿って相当進捗していなかったら、驚きというほかないね」

私たちが古い大学町に着いた時には既に暗かった。ホームズは馬車に乗り、御者にレスリー・アームストロング医師の家までやってくれと命じた。数分後私たちは非常ににぎやかな往来に面した大きな邸宅のところで止まった。私たちは中へ通され、長く待たされてやっと入れてもらった診察室には、その医師がテーブルの向こうに座っていた。

レスリー・アームストロングの名を知らぬほど、私は自分の職業のことに疎くなっていた。今では私も彼が大学の医学部の首脳の一人であるばかりでなく、科学の一分野を超えて全ヨーロッパで名高い思想家であることを知っている。しかしその輝かしい経歴を知らなくとも、その人、その角張った大きな顔、垂れ下がる眉の下の陰鬱な目、花崗岩の飾り縁のような毅然としたあごをほんの一目見れば、人は必ず感銘を受けたろう。計り知れない性格、油断のない精神、厳格で、禁欲的で、自制的で、恐るべき人物――そのように私はレスリー・アームストロング博士を読み取った。彼は我が友の名刺を手にし、気難しい顔立ちに少しも喜ばしげな表情を浮かべずに目を上げた。

「私はあなたの名を聞いたことがあるし、シャーロック・ホームズさん、職業も知っている――決して私の承認しないものの一つですな」

「すると、博士、あなたはこの国のすべての犯罪者と同意見ということになりますね」と我が友は落ち着いて言った。

「あなたの努力が犯罪の抑制に向けられている限りはですね、共同社会の道理をわきまえたメンバーすべての支持を得るにちがいないが、それでも私は十分公的機関がその目的にかなうことを疑い得ませんな。あなたが私人の秘密をせんさくする時、隠しておいた方がよい家族の問題を暴き出す時、そのついでにあなたより忙しい人間の時間を浪費する時、あなたの仕事はさらに批判を免れない。たとえば今も、私はあなたと話をするより論文を書いているべきなんです」

「その通りです、博士。それでもこの会話は論文よりも重要ということになるかもしれません。ついでながら、そう言ってさしつかえないと思いますが、僕たちはあなたがきわめて正当に非難したことと逆のことをしていますし、またひとたび事件がまったく公警察の手に移ればそれに続いて必然的に私的問題が世間へ暴露されます、で、そうしたことを防ぐよう僕たちは努力しているのです。あなたは僕を単に正規軍の前を行く不正規兵とみなしているのかもしれませんね。僕はあなたにゴドフリー・スタントン氏について尋ねるために来たのです」

「彼がどうしました?」

「彼のことはご存知ですね?」

「懇意にしてますが」

「彼が失踪してしまったのは知ってますか?」

「ああ、本当に!」医師のいかつい顔に浮かんだ表情に変化はなかった。

「彼は昨日の夜ホテルを出て――消息が聞かれません」

「おそらく戻るでしょう」

「明日は大学対抗ラグビーです」

「あの子供じみた競技には何の共感も覚えません。若者の運命には深い関心を抱いてますが。彼を知ってるし、彼が好きですから。ラグビーの試合は私の視野にはまったく入りません」

「それではスタントン氏の運命に関する僕の調査に共鳴していただきましょう。彼がどこにいるかご存知ですか?」

「いえ、まったく」

「昨日から彼に会いましたか?」

「いいえ、会ってません」

「スタントン氏は健康ですか?」

「完全に」

「以前の病気はご存知ですか?」

「いいえまったく」

ホームズは紙を一枚医師の目の前にひょいと出した。「ではできましたらこの領収済みとある、先月ゴドフリー・スタントン氏がケンブリッジのレスリー・アームストロング医師に支払った十三ギニーの請求書の説明をしていただけますか。彼の机の上の書類の中から見つけたものです」

医師は怒りに顔を赤くした。

「私があなたに説明をしなけりゃならん理由があるとは思いません、ホームズさん」

ホームズは請求書を手帳に戻した。「公に説明する方がお好みなら、いずれそうなるにちがいありません」と彼は言った。「既に申し上げたようにほかの人たちなら公表せざるをえないことを僕は隠しておけますし、本当にすっかり僕に秘密を打ち明ける方が賢明でしょうに」

「私はそれについては何も知りません」

「ロンドンにいたスタントン氏から連絡はありましたか?」

「まったくありません」

「おやおや――また郵便局か!」ホームズはあきあきしたようにため息をついた。「非常に緊急の電報が昨日の晩六時十五分、ロンドンのゴドフリー・スタントンからあなたに発信されました――間違いなく彼の失踪と関係のある電報です――それなのにあなたは受け取らなかった。まったくけしからん。是非ともここの局まで行って苦情を申し立てなくては」

レスリー・アームストロング医師は机の後ろから飛び上がり、その浅黒い顔は怒りのため真っ赤になった。

「どうか私の家から出て行っていただきたい」と彼は言った。「雇い主のマウントジェイムズ卿に言ってもらってかまわないが、私は彼ともその代理人とも一切かかわりを持ちたくない。いや――もう一言もおっしゃるな!」彼は猛烈にベルを鳴らした。「ジョン、この紳士方を外へご案内して!」尊大な執事が私たちを容赦なく戸口へ案内し、私たちは通りに出ていた。ホームズはドッと笑い出した。

「レスリー・アームストロング博士は間違いなく気力と気骨の人だね」と彼は言った。「もし彼が才能をあちらの方に向けるなら、傑物モリアーティの残した空白を埋めるのにあれ以上適した人物は見たことがないんだがね。さてさて、ねえワトソン、僕たちはここにいて、立ち往生して、この無愛想な町に味方も無く、さりとて出て行くには事件をあきらめなければならない。この、アームストロングの家の真向かいの小さな宿は僕たちの求めに実にぴったりじゃないか。君が正面の部屋を取って、今夜必要なものを買ってくれれば、僕には二、三調査する時間があるかな」

しかし、この二、三の調査はホームズが思っていたよりも時間のかかることとなり、彼は九時近くまで宿に戻らなかった。彼は青ざめ、落胆し、埃にまみれ、空腹と疲労でへとへとになっていた。冷たい夜食がテーブルに用意され、そして必要が満たされてパイプに火がつくと彼もすぐに、事件がうまくいっていない時の彼の持ち味である、半ば喜劇的ですっかり達観した見方をする気になった。馬車の車輪の音に彼は立ち上がり、窓の外に目をやった。ブルーム型の灰色の二頭立てがぎらぎらするガス灯の下、医師の戸口の前に止まった。

「三時間出ていた、」ホームズは言った、「六時半に出てこうしてまた戻ってきた。半径十マイルか十二マイルになるが、それを彼は日に一度、時には二度やるんだ」

「開業医なら珍しいことじゃないよ」

「しかしアームストロングは実際には開業医ではない。彼は大学の講師であり顧問医師だが、一般の患者は著述の仕事の気をそらすから診ないんだ。ではなぜ、彼にとってきわめて退屈にちがいないこの長旅をするのか、そして訪問の相手は誰なのか?」

「彼の御者が――」

「ワトソン君、御者なら僕が最初に当たるに決まってるじゃないか。生まれつき下劣だからか主人に吹き込まれたからか知らないが、まったく無礼な奴で犬を僕にけしかけてきたよ。しかし犬も男も僕のステッキの外見が気に入らなかったか、やっかいなことにはならなかったがね。その後は張り詰めた関係になってそれ以上の質問など問題外だった。僕が知ったことはすべてこの宿の庭で親切な土地の人から聞いたことだ。その人があの先生の習慣と毎日の旅について話してくれたんだ。ちょうど話してるところへ、論より証拠、馬車が戸口へやってきたじゃないか」

「追跡できなかったのか?」

「すばらしい、ワトソン! 今夜は才気煥発だね。その考えは僕にも浮かんだ。君も気がついたかもしれないが、宿の隣に自転車屋がある。そこに僕は駆け込んで、一台借りて、出発できた時に馬車はいくらか見えていた。僕はすばやく追いつき、それから目立たないように百ヤードほどの距離を保ち、町を離れるまで馬車の明かりを追った。すっかり田舎道に出た時だったよ、ちょっと悔しい出来事が起きたのは。馬車が止まり、先生が降り、僕が同じように立ち止まっているところまでさっさと戻ってきて、絶妙の皮肉を利かせて言ったものさ、どうも道が狭いようだし、僕の自転車の通行の邪魔はしたくないとね。あれ以上見事な言い方はできなかったろう。僕は直ちに乗って馬車を通り越し、本道から外れずに、数マイル進み、手ごろな場所に立ち止まって馬車が通り過ぎるかどうか見ていた。しかし、その兆候はなく、僕もいくつかわき道があるのには気がついていたが、その一つへと曲がったことが明らかになった。僕はユーターンしたが、二度と馬車は見つからず、そして今、君も見たように、僕の後から戻ってきた。もちろん初めから僕にはこの旅をゴドフリー・スタントンの失踪と結びつける理由は特になかったわけで、ただ目下、アームストロング博士に関するすべてが僕たちにとって興味深いという大まかな根拠で調べてみる気になったにすぎないんだが、でもこの遠出をつけていく者が無いかと彼があんなに厳しく警戒するのを見ると、事件はますます重大に見えてくるし、この事をはっきりさせるまでは何としても納得できないね」

「明日彼をつけることもできるじゃないか」

「明日? 君は楽観しているようだね。君はケンブリッジシャーの風景をよく知らないんだろう? 身を隠すには適していないんだ。今夜僕が通ってきたここら一帯はずっと、君の手のひら同様に平らできれいなものだし、僕たちが追っている男は今夜きわめてはっきりと見せてもらったように決してばかじゃない。僕はオゥヴァトンにロンドンで何か新たな進展があったらここの住所に知らせるよう電報を打っておいたから、何かあるまで僕たちはアームストロング博士に注意を集中するほかないな。局のあの親切な若い婦人がスタントンの緊急の通信の控えにあるのを読ませてくれた名前だからね。彼は青年の居場所を知っている――それは誓って言うよ、そして彼が知っているなら、僕たちだってどうにか知ることができないとすると、それは僕たち自身の落ち度にちがいない。今のところあちらがコツを呑み込んでいるのを認めざるをえないが、君も知っているようにね、ワトソン、そんな状態でゲームを捨てるのは僕の習慣にないんだ」

といっても翌日も私たちは謎の解決に少しも近づかなかった。朝食後に一通の手紙が手渡され、ホームズはそれを微笑みながら私の方へよこした。

拝啓(と書かれていた)

これは確かなことですが、私の動きをつけまわしてもあなたには時間の無駄です。昨夜お気づきでしょうが、私の馬車には後ろに窓がありますし、出発した地点に至る二十マイルの遠乗りをお望みなら私を追っていればいいでしょう。一方、私をスパイしても決してゴドフリー・スタントンの助けにならないことはお知らせできますし、私の確信するところ、あなたにできるあの紳士にとって最も役に立つことは直ちにロンドンに戻り、あなたの雇い主に彼を追跡することはできないと報告することです。ケンブリッジにいらっしゃることは間違いなく時間の浪費になります。

敬具

レスリー・アームストロング

「率直で正直な相手だね先生は」とホームズは言った。「まあいい、まあいい、彼は僕の好奇心をかき立てるし、おさらばする前にぜひとも知らなければなるまい」

「馬車が今、ドアの前にある」と私が言った。「ほら彼が乗り込んでいる。そうしながらこちらの窓をチラと見上げるのが見えた。僕が自転車に乗っていちかばちかやってみようか?」

「だめ、だめだよ、ワトソン君! 悪いが、いくら君が生まれつき明敏と言っても、あのなかなかな先生の好敵手とはちょっと思えないよ。ことによると僕自身の独自の探求によって目的を達成できると思うんだ。残念だが君は好きなように過ごしてくれたまえ。静かな田舎にせんさく好きなよそ者が二人も現れては余計なゴシップを引き起こしておもしろくないことになりかねないからね。間違いなくこの古都には君も楽しめる見所がいくつか発見できるだろうし、僕も夕方前に戻って君にもっと有望な報告をしたいものだ」

しかしもう一度、我が友は失望する運命にあった。彼は夜、疲れ、失敗して戻ってきた。

「むなしい一日だったよ、ワトソン。先生の大体の方角をつかんで、僕は一日かけてケンブリッジのそっちの方の村をすべて訪ね、パブの主人やらなにやら地元の情報源と意見交換をしたんだ。いくつかの土地を踏破したよ。チェスタトン、ヒストン、ウォータービーチ、オーキントンをそれぞれ調査して、それぞれ失望に終わった。こういう静かな所では毎日現れる二頭立てのブルームが見逃されるはずはないんだ。またもや先生の得点だ。僕に電報が来てるかい?」

「ああ、開けてみた。これだよ。

――『トリニティ・カレッジのジェレミー・ディクソンにポンピーを頼め』

僕にはわからん」

「ああ、それははっきりしてる。我が友オゥヴァトンからで、僕の問い合わせへの答えだ。僕はちょっとジェレミー・ディクソンに手紙を出してこよう、それできっと僕たちに運が向いてくるだろう。それはそうと試合のニュースはあるかい?」

「ああ、地元の夕刊の最終版に優れた記事が出ている。オックスフォードがワンゴール、ツートライ差で勝ったよ。記述の最後の部分でこう言っている。

ライトブルーの敗北は完全にイングランド代表の名手、ゴドフリー・スタントンの残念な欠場のためであり、試合中一刻ごとに彼の必要が感じられた。スリークォーターラインの連携の欠如とその攻守両面における弱点は、重量フォワードの懸命の努力も打ち消せないものだった」

「それでは我が友オゥヴァトンの予感は正しかったんだ」とホームズは言った。「個人的には僕もアームストロング博士に同感で、ラグビーは僕の視野には入ってこないがね。今夜は早く寝よう、ワトソン、明日は波乱の一日になるかもしれないと思うから」

翌朝、まずホームズを一目見て私はぞっとした。彼が小さな皮下注射器を握って暖炉のそばに座っていたからである。私はその器具を彼の性質のただ一つの弱点と結びつけ、彼の手の中でそれが光るのを見て最悪のことを恐れたのだ。彼は狼狽した私の表情を見て笑い、それをテーブルの上に置いた。

「いや、いや、君、心配することはないよ。今回はこれは邪悪な器具ではなくて、むしろ謎の扉を開ける鍵になるだろう。この注射器に僕はすべての希望の基礎を置いているんだ。僕はたった今ちょっとした偵察活動の遠征から戻ったところだが、すべてが順調だ。たっぷり朝食を取ることだ、ワトソン、今日はアームストロング博士の臭跡を追っていくつもりだし、一度見つけたら巣穴に追い込むまで休息や食事に止まることはないからね」

「それなら、」私は言った、「朝食は持っていった方がいいよ、彼は早めに出発しようとしている。馬車が戸口にいるじゃないか」

「心配無用。行かせよう。僕が追っていけない所へ走らせることができたら向こうが利口ということになる。終わったら一緒に下に行って君を探偵さんに紹介しよう。僕たちの前途にある仕事のきわめて卓越した専門家だ」

一緒に下りていき、私はホームズについて馬屋の庭に入り、そこで彼は馬屋の戸を開け、ずんぐりした垂れ耳の、ビーグルともフォックスハウンドともつかぬ白と茶色の犬を連れ出した。

「ポンピーを紹介します」と彼は言った。「ポンピーは地元でいちばんの猟犬だ――つくりを見ればわかるようにあまり快速というのではないが、嗅覚は信用できる猟犬だ。さて、ポンピー、君はあまり速くないかもしれないが、中年のロンドン紳士二人にとっては速すぎるだろうと思うんだ、それで失礼だがこの革紐を君の首輪につけさせてもらうよ。さあ、君、おいで、何ができるか見せてくれ」彼は犬を医者の戸口まで連れて行った。犬はほんのちょっとの間、あたりを嗅ぎまわり、それから興奮して鋭く鼻を鳴らして通りを走り出し、速く行こうとぐいぐい革紐を引っ張った。三十分で私たちは町を離れ、田舎道に沿って急いでいた。

「何をしたんだ、ホームズ?」と私は尋ねた。

「陳腐な古くさい方法だがね、時には役に立つ。今朝先生のうちの庭に入ってね、注射器いっぱいのアニスを後輪にうってやったんだ。猟犬はどこまででもアニスを追ってゆく、だから我が友アームストロングもポンピーを臭跡から振り切るにはケム川をくぐらなければなるまい。ああ、狡猾な悪党! こうやってこの間の夜、僕をまいたんだ」

犬が突然本道から草の茂った小道に曲がったのだった。さらに半マイル行くとそれはもう一本の広い道に通じ、臭跡は右に急カーブし、私たちが出てきたばかりの町の方角へ向かった。その道は町の南側へと湾曲し、私たちが出発したのと正反対の方向に続いていた。

「それじゃあ、この回り道はまったく僕たちのためか?」とホームズは言った。「村人たちを尋ね回って何にもならなかったのも不思議はないね。先生は確かに全力を尽くして勝負に臨んでいるが、そんな手のこんだごまかしをする理由を知りたいものじゃないか。この僕たちの右側はトランピントンの村のはずだ。そして、なんと! ほらブルーム馬車が角を曲がってくる。急いで、ワトソン――急いで、でないと終わりだ!」

彼は嫌がる後ろのポンピーを引きずりながら門から畑に飛び込んだ。私たちが生垣に退避した時にはもう馬車がガタガタと通り過ぎていた。私には中のアームストロング博士の肩を落とし、両手に頭をうずめた、まさしく苦悩の姿がチラと見えた。連れのまじめな顔から彼もまた見たことがわかった。

「僕たちの探求は何か暗い終局を迎えるんじゃないだろうね」と彼は言った。「まもなくわかるはずだ。さあ、ポンピー! ああ、野原の中の田舎家だ!」

私たちが旅の目的地に到着したのは疑う余地がなかった。ポンピーが走り回り、門の外でしきりに鼻を鳴らすあたりには、ブルーム馬車の車輪の跡がまだ見えていた。小道が寂しい田舎家へと横切っていた。ホームズが犬を生垣につなぎ、私たちは急いで進んだ。友が小さい質朴なドアをノックし、もう一度ノックしたが応答はなかった。とはいえ家には人がいないのではなく、低い音が私たちの耳に聞こえていた――低い、一種の苦悩と絶望の音楽で、言葉に表せないほど物悲しい音だった。ホームズは決断できずにためらい、それから今横切ってきた道をチラと振り返った。ブルーム馬車がやってきており、紛う方ないあの灰色の馬たちだった。

「なんてこった、先生が戻ってきてる!」とホームズが叫んだ。「それで決まった。僕たちは彼が来る前にこれが何を意味するのか見なければならない」

彼がドアを開け、私たちは玄関に踏み込んでいた。低い持続音は次第に私たちの耳に高まり、ついに長く、太い、悲嘆の叫び声となった。それは二階から聞こえていた。ホームズが駆け上がり、私も続いた。半開きのドアを彼が押し開けると、私たちは二人とも目の前の光景にぎょっとして立ちすくんだ。

若く、美しい女性が死んでベッドに横たわっていた。その穏やかな青白い顔、ぼんやりと、大きく見開かれた青い目は、もつれた豊かな金髪の中から上を見ていた。ベッドの足もとには半ば座り、半ばひざまずき、寝具に顔を埋めた若い男がいて、その体はむせび泣きに揺れていた。つらい悲しみに心を奪われている彼はホームズが肩に手を置くまで目を上げようとしなかった。

「ゴドフリー・スタントンさんですね?」

「ええ、ええ、そうです――でももう遅い。彼女は死にました」

呆然としているこの人に、私たちが決して助けに送られてきた医者ではないと飲み込ませることはできなかった。ホームズが懸命になって、慰めの言葉をかけ、彼の突然の失踪が友人たちに引き起こした恐慌を説明しようとしている時、階段に足音がして、アームストロング博士の大きな、険しい、詰問するような顔が戸口にあった。

「これは諸君、」彼は言った、「あなた方は目的を達成し、またまったくとりわけ慎みを要する瞬間を選んで押し入ったのですね。死を面前にけんかするつもりはないが、私が若かったら間違いなく、あなた方もけしからぬふるまいをして無事にはすまなかったでしょうよ」

「失礼ですが、アームストロング博士、僕たちにはちょっとした行き違いがあるようです」と我が友が威厳を持って言った。「一緒に下に下りてくだされば、この不幸な出来事を互いにいくらかでも明らかにすることができるかもしれません」

一分後、いかめしい医者と私たちは下の居間にいた。

「それで?」と彼は言った。

「ご理解いただきたいのは、まず第一に、僕がマウントジェイムズ卿に雇われているのではないこと、この事件に関して僕にはあの貴族とまったく共鳴するところはないことです。一人の男が行方不明になった時、その運命を確認するのが僕の務めですが、それが済めば僕に関する限りその件は終わりで、犯罪者さえなければ私的なスキャンダルは公表するより、ぜひ口をつぐんでいたいのです。僕の想像通りこの件に法律違反がないなら、事実が新聞に出ないようにする僕の思慮分別と協力を完全に信頼してくださって結構です」

アームストロング博士はすばやく歩み寄ってホームズの手を固く握った。

「あなたはいい方だ」と彼は言った。「私は判断を誤っていた。かわいそうなスタントンをたった一人あの状態で残したことを後悔して馬車を引き返させ、それであなたと知り合いになれたことを天に感謝します。あなたはよくご存知だから、状況の説明はきわめて容易です。一年前ゴドフリー・スタントンは一時ロンドンに下宿し、そこのおかみの娘を熱烈に愛するようになり、彼女と結婚しました。彼女はその美しさに負けないほど思いやりがあり、その思いやりに負けないほど聡明でした。そのような妻を恥じる必要のある男などありません。しかしゴドフリーはあのつむじ曲がりの老貴族の跡取りであり、彼の結婚が知れるとその相続が取りやめになったはずであるのはまったく確実です。私は彼をよく知り、多くの優れた特質がある彼が好きでした。私はできる限り、事態に間違いがないよう彼を助けました。私たちはその事を誰にも知られないように最善を尽くしました。というのも、そういう噂は一度広まるとすぐに皆の耳に入りますから。この寂しい田舎家と彼の慎重さのおかげで、今までゴドフリーはうまくやってました。彼らの秘密は私と、今トランピントンに助けを呼びに行っている優秀な召使のほかには誰にも知られてません。しかし恐ろしい打撃が彼の妻の危険な病気という形で襲いました。最も悪性に属する肺病でした。哀れな青年は悲しみに気も狂わんばかりでしたが、それでもあの試合でプレーするためにロンドンに行かなければなりませんでした。彼の秘密をさらすことになる説明をしないで抜けることができなかったからです。私は彼を元気づけようと電報を打ち、彼はできるだけのことをしてくれと懇願する返事を一通よこしました。これがあなたが何か私にはわからない方法で見たらしい電報です。彼がここにいても何の役にも立てないのがわかっていたので、私は彼に危険がどれほど差し迫っているかを教えませんでしたが、娘の父親には本当のことを連絡し、そして彼がきわめて無分別にもそれをゴドフリーに伝えたのです。その結果、彼はまるで狂乱状態になってすぐにやってきて、そのままの状態で、今朝、死が彼女の苦しみを終わりにするまで、彼女のベッドの端にひざまずいていました。これで全部です、ホームズさん、私はあなたとあなたの友人の分別を信頼できるものと確信しています」

ホームズは医者の手をしっかりと握った。

「行こう、ワトソン」と彼が言い、私たちはその悲しみの家から冬の日の淡い陽光の中へ出た。