ドロシー、かかしを救う

ひとりきりで取り残されると、ドロシーはおなかがすいてきました。そこで食器棚のところへいって、パンを何枚か切り、バターを塗りました。それを少しトトにもあげると、棚からバケツをとって、小さな小川におりると輝くきれいな水で満たしました。トトは木々のほうに駆けだして、そこにとまった鳥たちに吠えだしました。ドロシーはトトをつかまえにいきましたが、木の枝から実においしそうな果物がぶら下がっていたのでいくつか取りました。ちょうど朝ご飯の材料に好都合だったからです。

それから家に戻り、トトといっしょに冷たいきれいな水をのんでから、エメラルドの都に向けて旅のしたくを整えはじめました。

ドロシーは他に一着しか服をもっていませんでしたが、それがちょうど洗濯したてで、ベッドの横の釘にかかっていました。青と白のチェック模様のギンガムで、青は洗濯を重ねるうちにちょっとあせていましたが、それでもきれいなワンピースです。ドロシーは念入りに顔を洗うと、きれいなギンガムを着て、ピンクの日よけボンネットをかぶってひもをゆわえました。小さなバスケットを取ると、食器棚のパンを詰め、そのてっぺんに白い布をかぶせます。それから足下を見て、自分の靴がとても古くてボロボロなのに気がつきました。

「どう考えても長旅ではもたないわねえ、トト」とドロシーは言いました。トトもその小さな黒い目でドロシーの顔を見上げ、尻尾をふっておっしゃるとおりですという意味を伝えました。

そのときテーブルの上に、東の魔女のものだった銀の靴が置いてあるのが目に入りました。

「あたしにあうかしら」とドロシーはトトに言いました。「長いこと歩くにはちょうどいいもの、だってすり減ったりしないから」

そこで古い革靴をぬいで銀の靴をはいてみると、あつらえたようにぴったりです。

最後に、ドロシーはバスケットを手に取りました。

「いらっしゃいな、トト。エメラルドの都にいって、どうすればカンザスにもどれるかをえらいオズにききましょう」

ドアを閉じて鍵をかけると、気をつけて鍵をドレスのポケットにしまいました。そして落ち着き払ってトコトコとついてくるトトをしたがえて、ドロシーは旅に出たのです。

近くには道が何本かありましたが、黄色いれんが敷きの道はほどなく見つかりました。じきにドロシーは元気よくエメラルドの都に向かって歩き、銀の靴は硬い黄色い路面にあたって陽気にカタカタと鳴っています。いきなり自分の国から連れ去られて、見知らぬ国の真ん中に置き去りにされた女の子ならずいぶんとこわいだろうとお思いでしょうが、太陽はまばゆく鳥の声は甘く、ドロシーはちっともこわい気がしないのでした。

歩きながら、まわりの国がとてもきれいなのでドロシーは驚きました。道の両脇にはきちんとした柵があって、きっちり青く塗られており、その向こうには穀物や野菜の畑がたっぷりと広がっています。マンチキンたちはまちがいなくよいお百姓さんで、たくさん作物を作れたのでした。ときどき家の横を通ると、人が出てきてドロシーたちを眺め、通り過ぎる彼女に深々とおじぎをします。というのもみんな、悪い魔女を始末してくびきから解放してくれたのがドロシーだというのを知っていたからです。マンチキンたちの家はへんな住まいでした。どれも丸くて、屋根はおっきなドームになっていたのです。それがみんな青く塗ってあります。というのもこの東の国ではみんな青がいちばん好きだったからです。

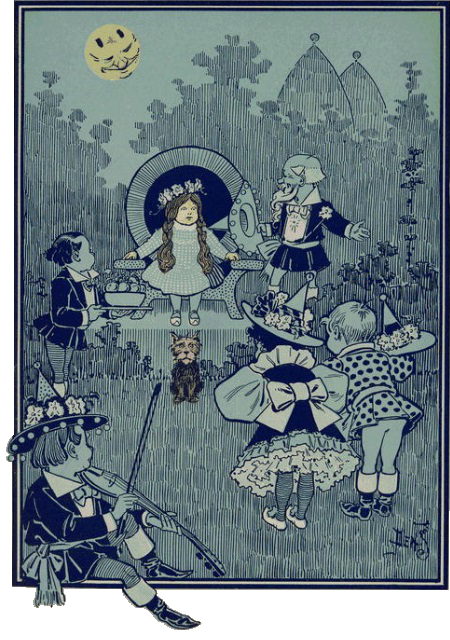

夜が近くなると、ドロシーは長いこと歩いたので疲れてきて、今夜はどこですごそうかと思案しはじめました。ちょうどそのとき、他のよりも大きめの家を通りかかりました。その前の緑の芝生では、男の人や女の人がたくさん踊っています。バイオリン弾きが五人、思いっきり大きな音で演奏し、みんな笑っては歌い、そして近くの大きなテーブルにはおいしそうな果物やナッツ、パイやケーキなどのすてきな食べ物が山積みになっていました。

みんなは親切にドロシーをむかえて、いっしょに晩ご飯を食べて今夜は泊まっていきなさいと招待してくれました。というのもこれはこの地でいちばん豊かなマンチキンの一人が住んでいる家で、その友だちが集まって、悪い魔女の支配から解放されたのをお祝いしていたのです。

ドロシーは心づくしの晩ご飯を食べました。給仕をしてくれたのは豊かなマンチキン本人です。名前はボク。そして長いすにすわって、みんなが踊るのをながめました。

ボクは銀の靴を見てこう言いました。

「あなたはとてもえらい魔女なんですね」

「どうして?」とドロシー。

「銀の靴をはいているし、悪い魔女を殺したからです。それにワンピースにも白が入っていますね。白い服を着るのは魔女や女魔法使いだけですから」

「あたしのお洋服は青と白のチェックよ」とドロシーは、服のしわをのばしながら言いました。

「それを着てくださるとは親切ですね。青はマンチキンの色だし、白は魔女の色です。だからそれを見ればあなたが親切な魔女なのはわかります」

ドロシーは何と答えていいかわかりませんでした。というのもみんなが自分を魔女だと思っているようで、でも自分では、竜巻のおかげでたまたま不思議なところにやってきただけの、ただの女の子なのをよく知っていたからです。

踊りを眺めるのにも飽きると、ボクはドロシーを家の中に案内して、きれいなベッドのある部屋を使うようにと言ってくれました。シーツは青い布で、ドロシーは朝までぐっすりと眠り、トトはその横の青いじゅうたんの上で丸まっていました。

朝ご飯をたっぷり食べ、ちっちゃなマンチキンの赤ちゃんをながめました。赤ちゃんがトトと遊んでしっぽを引っ張り、声をたてて笑う様子は、ドロシーにはとても楽しいものでした。トトはみんなの好奇心の的です。というのも、みんなこれまで犬を見たことがなかったからです。

「エメラルドの都はどのくらい遠いんですか?」とドロシーはたずねました。

ボクは重々しく答えました。「知りませんなあ。というのもわたしは一度もいったことがないんです。用事がない限り、オズには近づかないにこしたことはありません。でもエメラルドの都まではずいぶんとありますし、何日もかかります。ここの国は豊かで快適ですが、旅を終えるまでには厳しいきけんな場所も通らなくてはなりませんよ」

これをきいてドロシーはちょっと心配になりましたが、でもカンザスに戻るのを助けてくれるのはえらいオズだけだというのを知っていたので、あともどりはしないぞ、と勇敢に決意しました。

友人たちにさよならを言うと、また黄色いれんがの道をたどりはじめました。何キロか歩いて、ちょっときゅうけいしようと思いましたので、道の脇の柵にのぼってすわりました。柵の向こうには広いトウモロコシ畑が広がり、すぐそばにかかしが高いさおのてっぺんにいて、鳥たちが熟したトウモロコシに近づかないようにしていました。

ドロシーは手にあごをのっけて、考え深そうにかかしを見つめました。頭はわらをつめた小さな袋で、目や鼻や口を描いて顔にしてあります。どこかのマンチキンの持ち物だった、古い青いトンガリ帽が頭にのっかり、身体の残りも青い服のひとそろいで、こちらもわらがつまっています。足には、この国の人がみんなはいているトップの青い古いながぐつがはかされていて、背中にさおが差し込まれて全体がトウモロコシのくきの上に持ち上げられています。

かかしの奇妙な顔の絵を見つめていますと、片目がゆっくりとウィンクしたのでドロシーはびっくりしました。最初はなんかのまちがいだろうと思いました。というのも、カンザスのかかしはどれもウィンクなんかしなかったからです。でもこのかかしはやがてゆっくりと、こちらに会釈をしました。そこでドロシーは柵をおりてかかしに近寄りました。トトはさおのまわりを走り回って吠えています。

「こんにちは」とかかしはちょっとしゃがれた声で言いました。

「いま、しゃべった?」とドロシーはびっくりして言いました。

「もちろん」とかかしがこたえます。「ごきげんいかが?」

「とても元気です、どうも」とドロシーは礼儀正しくこたえました。「そちらはごきげんいかが?」

「あまりいい気分じゃないなあ」とかかしはにこにこしながら言いました。「昼も夜もここのてっぺんでカラスを追い払うのはとっても退屈なんだよ」

「降りられないの?」とドロシー。

「いや、このさおが背中につきささってるから。このさおをぬいてもらえませんか? そしたらすごく恩義に感じますよ」

ドロシーは両うでをのばして、かかしをさおからおろしてあげました。わらがつまっているだけだったので、とても軽かったのです。

かかしは地面におりて言いました。「どうもありがとう。まっさらな人間になった気分だ」

ドロシーは首をかしげました。というのもつめものをした人がしゃべるのを耳にするのは変な感じでしたし、それがおじぎをして隣を歩いているとなればなおさらです。

「きみはどなた? どこへいくの?」

「あたしはドロシー。エメラルドの都にいって、えらいオズにカンザスに返してくれるようお願いするの」

「エメラルドの都ってどこにあるの? オズってだれ?」とかかしは追求しました。

「あら、知らないの?」ドロシーはおどろいてききかえします。

「うん、知らないんだよ。ぼくは何にも知らないんだ。だって、わらがつまってるだけだから、脳みそがないんだよ」かかしは悲しそうに答えました。

「あら。それは本当におきのどくね」とドロシー。

「きみといっしょにエメラルドの都にいったら、えらいオズは脳みそをくれるかな?」

「わかんないわ。でもいっしょにきてもいいわよ。オズが脳みそをくれなくても、いまより悪くなるわけじゃないでしょ」

「それもそうだ」とかかしは言いました。そして内緒ばなしをするように続けます。「いやね、手足や胴体がわらでつまってるのはかまわないんだよ。けがをしないからね。だれかが足を踏んだりピンを刺したりしても、感じないからどうでもいいんだ。でもバカとは呼ばれたくないんだよ。きみみたいに頭に脳みそが入ってないで、かわりにわらがつまっていたら、ぼくは何にも知ることができないでしょう」

「そのきもちはわかるわ」と少女は、本当にかわいそうに思って言いました。「いっしょにきたら、オズにできるかぎりのことをしてくれるようにお願いしてあげる」

「ありがとう」とかかしはうれしそうに言いました。

二人は道のほうに戻り、ドロシーはかかしが柵をこえるのを手伝ってあげて、そして黄色いれんがの道をたどってエメラルドの都に出発しました。

トトは最初、一行に人が増えたのが気に入りませんでした。つめもの男をクンクンかぎまわり、わらの中にネズミの巣があるかもしれないぞ、とでもいわんばかりでしたし、こわい感じでうなってみせます。

「トトのことは心配しないで。絶対かまないから」とドロシーは新しい友だちに言いました。

かかしは答えました。「別にこわくはないよ。わらにきずをつけたりはできないし。そのバスケットはぼくが持とう。ぼくはかまわないんだよ、疲れたりできないから。秘密を教えてあげよう」とかかしは、歩きながら続けます。「この世でぼくがこわいものはたった一つしかないんだ」

「何なの? あなたを作ったマンチキンのお百姓さん?」とドロシー。

かかしは答えます。「いいや。火のついたマッチだよ」