科学と数学

自然科学は人間とのつながりでできるものであるが、とにかく自然界に起っている現象、あるいは自然の実態というものを対象にして、でき上った学問である。ところが数学は、これは数の学問である。数というものは、自然界にはないものである。それは人間が、自然界から抽象して作ったものであって、どちらかといえば、人間の頭の中で作ったものである。そういう人間の頭の中で作った数学と、自然現象そのものとの間に、いろいろ深いつながりがある。現在の科学は、数学を非常に多く使っていて、数学がなくては、現在の科学は成り立っていかないくらいになっている。それでは、人間の頭の中でつくった数学と、自然界に起っている現象との間に、どうしてそういうつながりがあるのか、という問題が出てくる。また数学というものが、科学の中で広く使われているが、それはどういう役割を占めているものであるか、ということも、吟味を要する問題である。

まずわれわれが外界にある物を見る場合に、物には大きさと形とがあるわけである。大きさと形というものは、ものの二つの大切な要素をなしている。その中で、形の方は、実は今までの科学では、あまり問題にされてこなかった。形を研究するには、それに適当した数学がなくてはならない。近年はこの方面の数学もかなり進歩してきているが、数を取り扱う数学、すなわち普通にわれわれが数学といっている学問全体から見たら、非常におくれていて、また現在のところは、取り扱い得る範囲も、非常に狭い。それで形の方のことは、今まであまり科学の問題にならなかったのである。第十一章でまたこの点に戻るが、ここでは大きさの問題を、まず取り上げてみることにする。

物の量を取り扱うには、前にもいったように、同じ性質で一定の大きさのもの、すなわち単位をとって、その単位の何倍あるかを測ってみる。単位の基本的なものは、長さ、質量、時間の単位であって、それぞれセンチメートル(centimeter)、グラム(gram)、秒(second)を採っている。これをcgs単位といって、物理学では、何も断ってなければ、いつでも、このcgs単位と思ってよい。ところで、単位の何倍という場合、この「何」というのが、すなわち数なのである。それで単位をきめて、あるものの大きさを測るということは、量を数であらわすことである。数というものは、非常に便利なものであって、ある現象を数であらわすことができれば、それからあとは、数学を使って、その数を取り扱うことができる。別の言葉でいえば、数学に導かれて、考えを進めていくことができる。単位を使って測定することによって、数という性質を自然現象から抜き出して、それを人間の頭の中で整理していく、そういうことができるのである。

一番簡単な例をいえば、子供が三人いる場合、三といってはいけないので、三というともう数が出てしまう。ここに太郎と次郎と花子がいる。その場合数というものを入れなければ、あくまで太郎と次郎と花子である。みかんとりんごではどうかというと、これはみかんとりんごである。二つといっても、何が二つかといわれるとちょっと困る。ただしこの場合太郎というものを一つの数、次郎も一つの数、花子も一つの数とすると、全体は三人になる。ここではじめて三人という言葉ができる。三人ということがわかると、あとは簡単で、今度は三郎ともう一人の子供とがいたとすると、三人と二人だから、五人だということがわかる。そうすると、全部の子供の食事には、五人分用意をすればよいので便利である。いちいち太郎の食事、花子の食事という必要はなくなる。

話をもっとはっきりさせるために、物理学の例をとってみよう。物理学にはたくさんの法則があって、例えばニュートンの第一法則とか、第二法則とか、電気の場合にはクーロムの法則とか、いろいろな法則があるが、それらは、たいてい数式の形で書きあらわされている。これはよく考えてみると、かなり深い意味のあることなのである。

たとえば一番よい例と思われるのは、静電気の現象に適用されるクーロムの法則である。これは中学校の理科でも教える法則で、そうむつかしいものではないが、そのほんとうの意味は、ちょっと説明を要するのである。クーロムの法則というのは、電気をもった物体、いわゆる帯電体が二つあった場合に、その帯電体の間に働く力を規定した法則である。その力は、二つの物体のもっている電気量の積に比例する。電気量の積が二倍になれば二倍の力が働く。また二物体間の距離にも関係があって、遠く離れていれば、その力は弱くなるので、距離の二乗に逆比例する力が働くのである。これが電気の一番基本的な法則である。しかもこの場合には、力の大きさばかりでなく、電気の性質も入ってくるのであって、同性の電気同士ならば反撥し、異性の電気同士だと吸引するのである。

これは普通、数式で次のように書きあらわしている。

Fは二つの帯電体の間に働く力で、eは一方の帯電体の電気量、e'は相手の帯電体のもっている電気量である。rは距離であって、cは比例定数で、単なる数字である。この数式でみると、力は電気量の積に正比例し、距離の二乗に逆比例する形になっている。

これで何も疑問がないように見えるが、この場合左側にあるFというのは力であって、くわしくいえば、帯電体を吸引したり反撥させたりする機械的の力である。ぼんやりと電気力などと思ってはいけないのであって、目方のある帯電体に働く機械的の力である。普通の力学で取り扱う力、すなわち石を動かす力などと、同じ種類の力である。力にはいろいろな力がある。人間同士の間ならば、にらみをきかす力とか、あるいは眼の力とかいうものもある。あるいは人を感動させる力とか、意志の力とかいうものもある。こういう力は、力学の中にははいってこない。いろいろな力の中から、ものをこわしたり、石をころげさせたり、物体の位置を変えたりさせる力を抜き出して、これを機械的な力という。あるいは単に力といって、その力だけが力学の中にはいってくる。この種の力をはっきり定義したものが、ニュートンの第二法則であって、質量のある物体に加速度を生ぜしめるような種類の力を、機械的の力、あるいは単に力というのである。この力に関する法則から組立てられた力学が、自然科学のもとである物理学の、そのまた基礎になっているわけである。

電気の場合でも、二つの帯電体の間に働く力Fは、この機械的の力なのである。すなわち左側は機械的な力である。ところが右側を見ると、右側にはeとe'という量があるが、これは電気の量である。電気の量というのは何かというに、電気自身はだれも見たことのないものである。猫の皮で封蝋の棒をこする、あるいは絹でガラス棒をこすると、互いに引っ張り合ったり、はねのけたりする性質が出てくる。この現象を、それらの物体は「電気をもった」というのであるが、電気自体は正体の不明なものである。まだ見た人はだれもいないわけである。それでこの式は、考えてみると、ちょっとおかしいはずである。左の方は石を動かしたり、ものをこわしたりする機械的の力、右の方は猫の皮の中にある何だか正体不明のもの。そういうものが、互いにイコールであるというのであるから、ちょっと意味が分らない。

これはこういう意味なのである。帯電体同士の間には、機械的な力が働く。その機械的の力を、われわれが今までに知っている力の単位で測ると、ある数値が得られる。Fはその数値を示す。右側のうち、距離は一定の単位で測ると、ある数値が得られるので、その二乗をつくる。五センチの場合ならば五の二乗、二十五という数値である。電気の方も一定の単位で測って、それの何倍といえば、「何」は数値である。eもe'も電気の単位をきめて、それで測った時の数値である。こうしてみれば、よく分るのであって、クーロムの法則として書かれている数式は、これらの数値の間に、イコールが成立することを示しているのである。

ここで問題になるのは、電気の単位である。eもe'も、一定の単位で測った数値であるといったが、電気は正体不明のものであるのに、どうしてその単位が決められるかという点を考えてみる必要がある。普通われわれは電気の力という言葉を使うが、実際に感覚にかかるのは機械的の力である。電流計の針が、五アンペアのところを指していると、今五アンペアの電流が通っているという。電流が通れば周囲に磁場ができ、磁石間の作用と同じような原理で針が動く。それで針が動くのは、電気の力によると、一般にはいわれている。しかし針にはある目方がある。どんな細い針でも、いくらかの目方をもっている。そういう目方のあるものを動かすには、どうしても、機械的な力がなければならない。針が動くのは、電気の力で動いているのではなく、電気から生ずる機械的の力で動くのである。

ところが電気そのものは、われわれには正体のつかめないものである。正体がわからないものの単位といっても、何を単位としていいか、それも分らない。それで電気から生ずる機械的な力は、電気の量に比例すると考えるのである。こう考えなければ、全然手がつかないわけである。いいかえれば、電気は機械力となって現われてくるのであるから、現われてくる機械力をもって、電気をあらわすことにする。それで、クーロムの式は、ほんとうは電気量の単位をきめる式とみることもできる。比例定数cは、電気量の単位でどうにでもなる数であるが、cgs単位をとると、すなわち同じ電気量(同じ距離におけば同じ力を及ぼす電気量)のものを二つもってきて、一センチの距離におくと、となる。この時Fが一ダインになるような電気量を単位にとると、c=1となる。この時の電気の単位を一cgs静電単位と名づける。これで電気量の単位がきまったわけで、この単位をとると、

となる。もしこの単位の十分の一を単位にとると、

となる。単位が十分の一になると、それで測った数値は十倍になるからである。二センチの長さをセンチメートル単位で測ると二であるが、ミリメートル単位で測ると、二十になる。

この種の数式の意味を理解するために、少しとっぴな例であるが、今ここに牛一匹イコール羊十五匹という式があったとする。牛一匹イコール羊十五匹では意味がないと思われるかもしれないが、それが値段の場合ならば、そういう式が成り立つ。もし牛一匹の値段と羊二十匹の値段とがひとしい場合は、牛一匹イコール羊二十匹と書くわけである。同時に牛一匹イコール羊八匹という式も成り立つ。これは目方の場合であって、牛一匹の目方と羊八匹の目方とがイコールである場合である。要するにこういう数式は、けっきょく物の量を数であらわした時に、その数の間に等式が成り立つということである。

ところでおもしろいことは、というクーロムの式は、力が距離の二乗に逆比例し、電気量の積に正比例するという以外に、同性の電気同士は反撥し、異性の電気同士は吸引するということも、この式の中に含まれている。異性とか同性とかいうことは、もとに戻って考えてみるとよく分る。封蝋と猫の皮にできる電気とは、互いに異性の電気とまず考える。それら同士は互いに引っぱり合うことが実験で分る。ところが同じ操作をした封蝋をまず同性と考え、それを二本持ってくると、互いにはね合う。また猫の皮同士で調べてみてもはね合う。同様な実験を、ガラス棒と絹とを摩擦した場合に行っても、同じ結果が出る。物質が同じ場合に、電気も同種と考え、且つ同種の電気は反撥し、異種の電気同士は引っぱり合うとすると、全部の現象が矛盾なく説明される。それでこの考えは正しいとする。分り切ったことをくだくだと説明していると思われるかもしれないが、そうではない。たとえば絹でこすったガラス棒の電気は、どのガラス棒も同種の電気と考えるのは、危険なのである。近年の研究では、ガラスと絹とをこすった場合、ガラスがプラスに帯電するという従来の定説は、普通のガラスの場合であることが分った。普通というのは、少し汚れているという意味である。普通に綺麗な表面と思われているものも、表面はごく少し汚れている。それを極端に綺麗にすると、ガラスの帯電はマイナスになる。電気学が、ものの表面を極端に綺麗にすることができなかった昔にでき上ったのは幸運であったともいえる。

ところで電気の方は、いつでもプラス、マイナスという言葉を使うが、プラスといっても、何か余っているのではなく、マイナスといっても足りないと考えてはいけないのである。そうではないので、封蝋、封蝋といってはうるさくて仕方がないので、この方をプラスと名づける。また猫の皮、猫の皮といってはめんどうであるから、マイナスと名づけるのである。ところがプラスとマイナスという概念は、数学から出たものであるが、数学で使うプラスとマイナスとは、一方はあまり一方は足らないという意味である。広く考えれば、同一の次元で反対の性質という意味である。ところが電気の方は、猫の皮と封蝋とであって、余るとか足りないとかいうものではない。それを一方をプラスとし、他をマイナスとするのはおかしいのではないかと思われるかもしれない。それにはわけがあるのであって、まず力の方を考えてみよう。いま力の方で反撥する方をプラスとすれば、吸引する方はその逆であるから、マイナスとするのはまちがいがない。ところで初等代数学では、プラスにマイナスを掛けるとマイナスになる。ところがマイナスにマイナスを掛けてもプラスになる。こういう約束のもとで、今の普通の代数学はつくってある。

(+)×(+)=(+)

(+)×(-)=(-)

(-)×(-)=(+)

この場合プラスとプラスの方は、普通にはまず問題がない。マイナスにプラスをかける場合も、マイナスが何倍かになると考えれば、意味が理解できる。ところがマイナスにマイナスを掛けてプラスになる方は、ちょっとその意味が理解されにくい。汚い絵具でまずく描いたら、傑作の絵ができたというようなことが、数学にあるのは、ちょっと妙に思われる。まことにへんなことであるが、これはそういう約束のもとに、今の代数学をつくったのである。なぜといってはいけないので、そういうふうにきめて、代数学を組立てたのである。

そういう人間が勝手にきめたものであるから、実際にこれを自然現象に当てはめて使うときに、役に立たなければ意味がないことになる。しかしそうでないのであって、電気の場合などには、これが巧くあてはまるのである。プラスとプラスとでも、またマイナスとマイナスとでも、ともに同性である。この両者ともかけるとプラスになる。力のプラスを反撥力とすると、マイナスは吸引力になる。ところがこの定義だと、電気のプラスとマイナスとは異性になり、それをかけたものはマイナスすなわち吸引力になるので、うまくあてはまるのである。それでクーロムの式に、現在の初等の代数学を、そのまま使うと、量ばかりでなしに、吸引や反撥の性質までが、この式であらわされることになる。この場合注意すべきことは、数学が自然現象を規定しているのではなくて、自然現象に合うような数学を選んで使っているという点である。

以上の説明の中で、電気のプラス、マイナスには、余分と不足という意味はないといったが、これには不服の方があるかもしれない。普通の分子は、電気的に中性であるが、この中には負に帯電した電子と、正に帯電した部分とがある。こすった時、電子のいくつかが一方に移った方が、マイナスに帯電し、他がプラスになる。それで、プラスとマイナスとは、余分と不足との関係にある、という議論が出るかもしれない。しかしこれは古典電子論の見方であって、ファラデー流の近接作用の見方では、電気は真空のゆがみであって、プラスはそのゆがみの一端を見ているので、マイナスはその他端であるというに過ぎない。一方の端と他の端という意味で、性質が逆である点を、数学のプラスとマイナスという逆の性質のものであらわしたのである。電子と正イオンという観念だけにとらわれていたら、陽電子の発見などできなかったかもしれない。

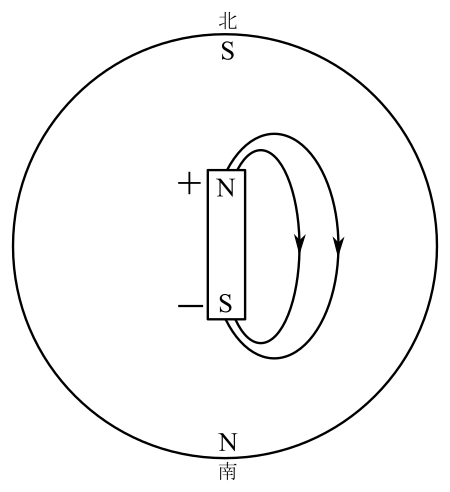

電気の方は、なまじっか、電子や正イオンのことが分っているので、かえって迷い易い。磁気の方は、その点、もっと分りよい。磁石は一端が北を向き、他端は南を向く。この北を向く端と、南を向く端とは、逆の性質があって、同性の端同士は反撥し、異性の端同士は吸引することが実験的に分っている。この間に働く力の法則もクーロムが発見したので、磁気のクーロムの法則といっている。端には、磁気があると定義し、その強さをmとすると、法則は

であって、電気の場合と同じ形になる。なぜ磁石が南北を向くかといえば、地球も一つの磁石であって、両極に近いところに、磁気の強いところがあり、それがこの磁石に力を及ぼすからである。北極にある磁気をS(北)とし、南極にある方をN(南)とする。そうすると、磁石の北を向く側には、Sと異性の磁気Nがあり、南を向く方にSがあることになる。それで磁気の両極の性質は、SとNとであって、実験的に知られていることは、NとNとでも、またSとSとでも反撥し、NとSとは吸引するということだけである。しかし一々NだSだといって、その反撥吸引を覚えているのは厄介だから、Nをプラス、Sをマイナスときめる。そうして普通の代数学を使うと、反撥吸引の性質も、ここに出した式の中に含まれることになる。磁力線は、普通(+)から(-)に向くことに定義できめてあるので、その方向は、第6図中の矢印の方向になる。しかしこれはNを(+)ときめたからであって、もしSを(+)ときめれば、磁力線の方向は逆になる。この場合だとNとSとは、過不足の関係のものでないことは明瞭である。電気の場合も、ほんとうは、これと同じことであって、異性ということを、プラスとマイナスとであらわしたにすぎない。それで、どっちをプラスときめてもよいのである。ただ一度きめたら、全部その定義で押しとおす必要があるというだけのことである。

数学を科学にとり入れる場合は、いつでもこれと同じやり方で、マイナスとマイナスとをかけると、プラスになるときめた代数学が、電気や磁気の現象の説明に間に合うので、それを使うわけである。それから万有引力も、非常に重要な問題であって、これが力学の基礎をなしているわけである。万有引力の場合も、やはり力は質量の積に正比例し、距離の二乗に逆比例するという、同じ形の式になる。ただし万有引力の場合には、マイナスの質量というものはないから、プラスの方さえ考えておけばよい。また物質相互に働く力は引力だけである。それで引力を前の場合に合せて、マイナスであらわすと、万有引力の法則は、

となり、これで力の大きさも方向もあらわせる。この場合は、質量Mの単位は分っているので、kの値は実験できめればよい。

ところでこのごろ原子力が解放されて、世界中原子熱に浮かされた形になっているが、この原子の世界になると、もはや普通の数学は使えないというようなことが、よく科学普及書などに書いてある。事実原子の問題を取り扱う場合、すなわち極微の世界では、原子の性質が、普通の電気力とか万有引力とかいうものとは、違った性質の状態になっている。それでそういうところでは、電気や万有引力に使って都合のよい数学が適用されなくても、ちっとも差しつかえない。むしろその方が当然なのである。それで、そういうちがった自然の性質に合うような数学を選んで、それを使って、問題を解いて行くのである。

たとえば普通の代数学では、二つの数の積は、掛ける順序には無関係である。AにBを掛けても、BにAを掛けても、同じ価になる。二に三を掛けても六、三に二を掛けても六であって、掛算の順序を変えても、この価は違わない。それは当然のことだといってはいけないので、そういうこともほんとうは仮定しているのである。電気の場合には、二つの帯電体の位置をとりかえても、距離が同じであれば力は変らない。こういう場合には、掛算の順序を変えても価が違わないという数学が使える。すなわち今までの代数学でよいわけである。ところが原子の世界になると、ある状態では、A×BとB×Aとが、性質が違う状態を示す場合がある。そういうことが、実験的にわかっているのである。そうすると、掛算の順序をかえると、価が違ってくるという数学が必要になってくる。そういう数学は、実は前からあるのであって、その数学をあてはめると、いろいろな原子の世界の現象が、解けるのである。しかし現在の量子力学はたいへんな進歩をして、非常に複雑なものになっている。数式というものは、もはや数だけの関係を取り扱っているのではなくなっている。さきほどクーロムの法則を例としていったようなこと、すなわち単位を用いて測った数値がひとしいとか、方向がどうとか、というような簡単なところからは、とっくに抜け出している。原子のある一つの状態とか、あるいはオペレーション(操作)とかいうものを文字であらわして、その間の法則を式であらわすようになっている。質的にちがった大発展をしているので、そういう意味では、式の性質は全くちがっている。しかしある物理現象を説明するのに、一部の性質がわかったならば、それに適合した数学をもってきて、今までの知識をその数学に翻訳して、あとはその数学を発展させることによって、思考の経済をはかりながら、どんどん先へ進んで行くという点では、現在の量子力学でも、従来の初歩的な物理学でも、本質的には同じことである。

ところで数学は、一番はじめにいったように、人間の頭の中で作られたものである。それでいくら高度の数学を使っても、人間が全然知らなかったことは、数学からは出てこない。しかし人間が作ったとはいっても、これは個人が作ったものではない。いわば人類の頭脳が作ったものである。それで基本的な自然現象の知識を、数学に翻訳すると、あとは数学という人類の頭脳を使って、この知識を整理したり、発展させたりすることができる。従って個人の頭脳ではとうてい到達し得られないところまで、人間の思考を導いていってくれる。そこにほんとうの意味での数学の大切さがある。

現在の科学では、数学を離れては、第一に物理学も化学も成り立たない。数学などはあまり用いていないように見える他の科学の部門においても、物理学や化学は使っているので、間接には深いつながりをもっているわけである。数学というものは、以上述べたように、個人の思考の及ばないところに使っていくときに、非常な力を発揮するものなのである。下手をすると、数学が論文の飾りに使われる場合もあるが、そういう場合には、数学があまり意味をなしていないことは、いうまでもない。