その影

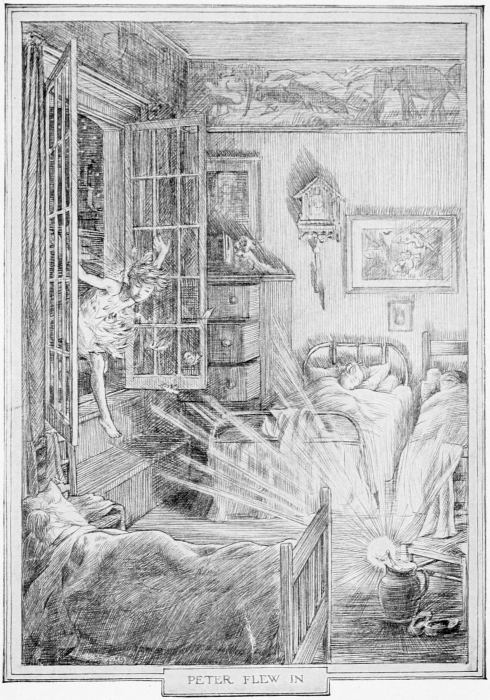

ママが悲鳴をあげると、ベルが鳴らされたかのようにドアが開いて、ナナが入ってきました。ナナが低くうなり、その男の子に飛びかかると、男の子は身軽に窓から飛び降りました。再びママが悲鳴を、今度は男の子の身を案じてです。ママは、男の子が死んでしまったと思いました。ママは、男の子を探しに、通りまでかけ下りましたけれど、なにも見つかりません。ママが上を見上げても、暗闇の中に、流れ星としか思えないようなものしか見つけられませんでした。

ママはコドモ部屋に帰ってきて、ナナが口になにかをくわえているのを見つけました。それは、あの男の子の影でした。男の子が窓から飛び降りる時、ナナはすかさず近寄って、捕まえることこそできなかったものの、影を逃がしはしなかったのです。窓をぴしゃりとしめ、影はポキンと折れたのでした。

あなたが思うように、ママはその影を注意深く調べました。でも全くなんの変哲もない、普通の影でした。

ナナにはもちろんこの影をどうすればいいか、わかっていました。影を窓の外にぶら下げておけば、それを取り戻すために男の子は必ずもどってきます。コドモ達には害がなく、男の子が簡単に取り戻せるところに、その影をおいときましょうということです。

ただ不幸にも、ママは窓に影をぶらさげたままにはしておけませんでした。それではまるで洗濯物みたいで、家の格を下げることになってしまうからです。ママはパパに影を見せようかと思いましたが、パパは頭を冷やすために冷たいタオルを巻きつけ、ジョンとマイケルの冬のりっぱなコートの出費の計算をしていたので、わずらわすのは申し訳ないような気がしました。その上、パパが「イヌを乳母なんかにするから、こんなことになるんだ」なんて言うのが、ありありと目に浮かぶようでした。

ママは影をたたんで、パパに相談できるいい機会がくるまで、たんすの中にていねいにしまいこみました。あらまあ。

機会は、一週間後に訪れました。あの決して忘れることのできない金曜日に、もちろん金曜日にです。

「わたしが金曜日には、特別注意するべきだったんだわ」後になって、ママはパパによくそういいました。そういってるときに、おそらくナナはパパの反対側のママの手をにぎっていたことでしょう。

「いやいや」パパはいつもこういうのでした。「わしに全責任がある、わしジョージ・ダーリングがやるべきだったんだ」そしてラテン語で「わしがわるいんだ、わしがな」といいました。パパはラテン語の素養もあったのです。

それからかれらは座り込んで、来る夜も来る夜もあの運命の金曜日のことを思い出していたので、しまいにはどんな細かいことまでも頭の中に刻み込まれ、頭の反対側までも突き抜けそうでした。それはまるで、できの悪いコインに刻まれた顔が、反対側まで突き抜けてしまっているかのようでした。

「わたしが、27丁目の家での夕食のお誘いを承知さえしなければ」ママはいいました。

「わしが、ナナのおわんにわしが飲む薬を入れたりしなかったら」とパパもいいました。

「わたくしが、お薬が好きなフリさえしておけば」ナナのうるんだ瞳が、そういいたいようでした。

「わたしのパーティー好きが、あなた」

「わしのユーモアのセンスのなさがだ、おまえ」

「わたくしが些細なことへこだわったりするからなんです、ご主人様」

それからひとり、ふたりと一緒に泣き崩れるのでした。ナナは「そうだ、そうだ、イヌを乳母なんかにするべきじゃなかったんだ」と考えて、パパはナナの目に何回もハンカチをあてなければなりませんでした。

「あの悪魔め、」パパは叫んだものでした。ナナのほえる声がそれを繰り返しました。ただママは、ピーターを決して責めません。彼女のくちもとの右はしにあるなにかが、ピーターの名前を口にだすことをためらわせるのでした。

みんなはがらんとしたコドモ部屋に座り込んで、あの恐ろしい夜のどんな細かいことでさえ、愛情をこめて思いだそうとするのです。はじまりは、いつもと全くかわらない平凡な、本当に他の幾夜と全く同じで、ナナはマイケルのお風呂のために水をいれ、マイケルを背中に乗せてお風呂までつれていくところでした。

「まだ、ねむたくない」マイケルは、いうことはそれだけしかないと固く信じているといった具合に大声をだしました。「やだよ、やだ。ナナ、まだ6時じゃない。おねがいだから、おねがい。もうキライになるから。ナナ、おフロには入りたくないっていってるの、やだやだ」

そこへ、夕食会のための白い夜会服をきたママが来ました。ママはウェンディが夜会服を着た姿を見るのをとてもよろこぶので、おおいそぎで着替えてきたのです。ママはパパから貰ったネックレスをつけ、前もって貸してくれるように頼んでいたウェンディのブレスレットをはめていました。ウェンディはママにブレスレットを貸してあげるのが、大好きだったのです。

ママは年上の2人が、ウェンディが生まれた時のママとパパのフリをして、遊んでいるのをみました。ジョンがこういいます。

「おまえにこういえることを、幸せに思うよ、おまえ、おまえはいまや母親なんだよ」まるでパパが、まさにその時に使ったであろう口調で言うのでした。

ウェンディは、よろこびのあまり踊りだしました。まさに本当のママがしたに違いないように。

それからジョンが生まれ、パパは男の子が生まれたひときわの感慨を抱き、そしてマイケルがおフロからでてきて、僕も生まれた? とたずねました。ただジョンは、そっけなく、パパとママにはもうコドモはいらないよと言ったのでした。

マイケルはほとんど泣きそうになって「僕なんて、だれにも必要とされてないんだ」といいだし、白い夜会服をきたママはその状況に黙っていられません。

「ママは欲しいわよ」と口をはさみました。「ママは、とっても三番目のコドモがほしいわ」

「男の子、女の子?」マイケルは、あまりキタイはしていないようにたずねました。

「もちろん、男の子よ」

すぐにマイケルは、ママの腕の中に飛び込みました。そんなささいなことさえ、いまやパパとママとナナには思いだされるのです。ただ、もしそれがマイケルのコドモ部屋での最後の夜になってしまうのなら、ささいなこととはいってられませんが。

回想は続きました。

「わしがたつまきのように部屋に入っていったのは、そのときじゃなかったかな?」パパは自分自身をあざけるように、そういいました。そして実際にも、まるでたつまきのようだったのでした。

パパにもたぶん弁解の余地はあるのでしょう。パパもパーティーにでかけるために正装していて、ネクタイを結ぶまでは、完璧にこなせていました。債券や株のことまで分かるはずが、まともにネクタイもむすべないなんてことを、パパについて言わなければならないのは、びっくりぎょうてんです。パパは時々争わないでマケを認めるようなことがありましたが、一家にとっては、パパがぐっとプライドを押えて、最初から結んであるネクタイを使うほうが良い場合が、ままあったものです。

今回もまさにそんな場合で、パパは手にしわくちゃのコンチクショウのネクタイをもって、コドモ部屋に駆け込んできました。

「あらどうしたの、あなた」

「全く、」パパは本気で叫びました。「このネクタイときたら、むすべないようになってるんだ」パパはひどく皮肉っぽく「首のまわりをまわりやしない、ベッドの柱なら上手くいくのに、ああ、ベッドの柱なら20回はできたぞ、どうして自分の首のまわりだとだめなんだ、おまえ、弁解を許してくれ」といいました。

パパが思うに、ママはそれほどびっくりしていないようだったので、厳しい口調でこう続けました。「おまえ、もしもこのネクタイが結べなければ、今夜のディナーは取りやめだということをいっておくぞ。今夜のディナーに行かなかったら、仕事にも二度といけん。仕事に二度と行けなければ、おまんまのくいあげだ。コドモ達も路頭にまようんだぞ」

その時でさえママは落ち着いていて、「まあ、あなたやらせてみてください」といいました。パパがママに頼みに来たことも、まさにそのことだったのです。そして見事な手際でパパのネクタイを結んで、そのあいだコドモ達は自分達の命運が決するのを、まわりで立ちすくんで見守っていました。ママがそんなに簡単にネクタイを結ぶので、かえって腹をたてる男の人もいたかもしれません。ただパパは全くそんな性格の持ち主ではありません。ママにそっけなくお礼をいったそのとたん、すっかり怒ってたことも忘れて、つぎの瞬間にはマイケルを背中におぶって踊りまわっているのでした。

わたしたちはなんて騒々しく、ふざけたりしてたんでしょう。ママは、思い出しながらそう言いました。

「最後のおふざけだったな」パパはうめくようにいいました。

「ジョージったら覚えてます? マイケルがわたしに突然こういったのを。いったいどうやって僕のことをわかるようになったのって」

「覚えてるさ」

「全く優しいコドモ達だったと思いません、ジョージ」

「それにわしらのコドモだよ、わしらの。もういなくなってしまったけど」

おふざけはナナの登場でおさまりました。大変不幸なことにパパとナナはぶつかって、ナナの毛がパパのズボンについたのです。ズボンは新しいだけではなく、パパにとっては始めての組みひも付きのズボンだったので、パパは泣かないために口びるをかみしめなければなりませんでした。もちろんママはパパのズボンにブラシをかけましたが、パパはやっぱりイヌを乳母に雇うのは間違いなんだという話をむしかえしだしました。

「ジョージ、ナナはこの家の宝だわ」

「それは認めるよ、ただ時々ナナが、コドモ達を子犬とでも思ってやしないか、不安になるんだ」

「あらいやだ、あなた、ナナはちゃんとコドモ達がたましいをもっていることを知ってますわ」

「うたがわしいもんだな」パパは思慮深くいいました。「うたがわしいな」いい機会だとママは思ったので、あの男の子のことをパパに話してみました。パパは最初はその話をばかにしていましたが、影をみせられると考え込み「全くしらないやつだわい」と詳しく影を調べながら、こう続けました。「ただ悪いやつのようだな」

「わしたちがまだ話し合ってたときだったな、覚えてるかい、ナナがマイケルの薬をもって入ってきたんだった。もうおまえも口で薬のビンをくわえてくることもないんだなぁ、ナナ、全部わしのせいだ」

パパは強い人でしたが、薬のこととなると必ずかなりばかげた行動をとってしまうのでした。もしパパに欠点があるとするならば、薬なんて小さい頃から平気で飲んできたなんて思いこんでいたことでしょう。そして今マイケルが、ナナが口にくわえてさしだしたスプーンをいやがると、パパはぶつぶついいだしはじめました。「男だろ、マイケル」

「やだやだ」マイケルはわがままにも泣き始めました。ママは、ごほうびにマイケルにあげるチョコレートをとりに部屋をでていきました。で、パパはママのそんな行動が厳しさに欠けてるぞと思って、「おまえ、マイケルを甘やかしちゃダメじゃないか」と呼び止め、こう続けました。「マイケル、わしがおまえの年頃のころにはだ、ぶつぶついったりせずに薬をのんだものだ。わしは言ったよ、やさしいお父さん、お母さん、元気になるための薬を飲ませてくれてどうもありがとう、ってな」

パパは、これが本当のことだったと思っているのです。そしてウェンディもナイトガウンに着替えていたんですが、パパはそうだったにちがいないと信じていましたから、マイケルを励ますためこういったのでした。「パパが時々飲んでる薬は、もっといやな味がするわよねぇ、パパ」

「もっと、もっとだ」パパは胸をはっていいました。「もしわしが薬のビンさえ失してなければ、いまここでおまえの手本に飲んでやるのになぁ」

正確には、失したわけではありません。パパは真夜中に衣装部屋の一番上まで登っていって、薬ビンを隠したのです。ただパパは知らなかったのですが、仕事熱心なエルザが、それを見つけて洗面所に返しておいたのでした。

「どこにあるか知ってるわ、パパ」ウェンディはそう叫ぶと、役にたてることがうれしくて、「もってくるわ」とパパが止めるヒマもなく、姿を消しました。突然パパの気分は、ドット落ち込んでしまいました。

「ジョン」パパは身震いしながら、言いました。「あれは全くひどいしろものだぞ、むかむかするし、べたべたするし、おまけに甘ったるかったりするんだぞ」

「すぐに飲み終わるよ、パパ」ジョンが励ますように言うと、すぐに薬のはいったグラスを持ったウェンディが、かけこんできました。

「できるかぎり、いそい、だのよ」ウェンディは、息をきらしながら言いました。

「もちろん、おまえは、すばらしいっていっても過言じゃないほど急いでくれたよ」パパは、ウェンディに対してまさに悪意に満ちたていねいな口調で、そう言い返しました。

「まずマイケルからだ」パパはがんこに言いました。

「パパが最初だよ」マイケルはうたぐりぶかそうにいいました。

「どうもわしはき・ぶ・んがわるいなぁ」パパは脅すようにいいましたが、「さあ、パパだよ」とジョンがいいはなちます。

「ジョン、おまえはだまってたらどうなんだ」パパは厳しく言いました。

ウェンディは、全く困惑してしまいました。「わたしは、パパがすぐにでもごくって、薬をのんじゃうと思ったのに……」

「そういう問題じゃないんだ」パパはこういい返しました。「問題はだ、マイケルのスプーンのより、わしの方が量が多いことなんだ」パパの誇り高きプライドは、はりさけんばかりです。「だからフェアーじゃないんだ。たとえ死に際の最後の一言になろうとも、わしはいうぞ、フェアーじゃないとな」

「パパ、僕まってるよ」とマイケルが冷たく言うと

「あぁ、おまえは待ってるなんていってるがいいさ、だがわしこそが待ってるんだ」

「パパは臆病なカスタードクリームみたい」

「なに、おまえの方こそ臆病なカスタードクリームだ」

「僕はこわくないもん」

「よし、じゃあ、飲むんだ」

「うん、じゃあ、パパのんで」

ウェンディは、素晴らしい考えを思いつきました。「一緒に飲めばいいわ?」

「たしかに」パパは言いました。「マイケル、準備はいいか?」

ウェンディは一つ、ふたつ、みっつといって、マイケルは薬をのみました。だけどパパは自分の薬を背中にこっそりかくしたのでした。

マイケルは怒りの叫び声をあげました。

「あらパパ」ウェンディも大きな声をあげました。

「どういう意味だ、あらパパ、なんて」パパは問い詰めました。

「さわぐんじゃない、マイケル。飲むつもりだったんだよ、だけど、ええっと、飲み損ねたんだ」

3人がパパを見る眼はなにか見てはいけないものでも見るような、まるっきりぜんぜん尊敬してないような目つきでした。「おまえたち、そら見てごらん」ナナがバスルームへ姿をけすやいなや、パパは下手にでていいました。「すごいジョークを思いついたんだ。ほらわたしの薬をナナのおわんに入れて、ナナがミルクだと思ってそれをのんだら……」

薬とミルクの色は一緒でした。でもコドモ達には、パパのユーモアのセンスは全然分かりかねました。ただパパがナナのおわんに薬を注いでいる間、非難がましくパパを見ていました。「おもしろいぞ」パパは自信なさそうに言って、コドモ達もママとナナが部屋に戻ってきた時に、思い切ってパパのことをばらしたりはできませんでした。

「ナナ、よしよし」パパは、ナナを軽くなでながらいいました。「少しミルクをどうだい」

ナナはしっぽをふって、薬のところに駆け寄ると舌で飲み始めました。そしてナナはパパをすごい目つきでにらみ、怒った目つきではありませんが、こんなに気高いイヌに大変申し訳ないことをした、と思わせるような大粒の涙をパパにみせつけて犬小屋にもぐりこみました。

パパはものすごく自分を恥じいりました。でもマイッタともいえません。ひどくいやなしーんとした雰囲気のあと、ママがおわんの匂いをかぐと、「ジョージったら、あなたの薬じゃないの」といいました。

「ほんのジョークのつもりだったんだ」ママがコドモ達とナナを慰めているのに、パパは大声で言うと「いいさ、」と苦々しく続けました。「わしがすっかり道化になってやって、この家を楽しくしようとしてるのに」

ただウェンディは、まだナナをだきしめてました。

「いいだろう」パパは大声をだしました。「ナナをせいぜい大事にしてやるんだ、だれもわしにはかまっちゃくれん。いいんだ、わしはただの大黒柱ふぜいだよ、なぜわしを大切にしようとせん、どうしてだ?」

「ジョージ」ママは、パパに懇願するようにいいました。「そう大声をださないでくださいな、召使たちが聞きつけるじゃありませんか」どうしてか、リザは一人きりなのに召使たちなんて呼ぶようになっていたのでした。

「いいじゃないか、」パパは、なにもかまうもんか、というふうに答えました。「世界中にでも聞かせてやるさ。だが、もうこんりんざい、あのイヌをコドモ部屋に置いとくのはまかりならん」

コドモ達は泣き始めました。そしてナナはお願いするように、パパの足元にかけよりました。ただパパは、しっしっとナナをおいやり、ふたたび偉くなったような気分を感じているのでした。「無駄だ、無駄だ」パパは大声をだしました。「おまえにお似合いの場所は、庭じゃないか。いますぐ庭にむすびつけられてくるといい」

「ジョージったら、ジョージ」ママは小さな声でいいました。「あなたにあの男の子のことを話したのを忘れたの?」

まぁなんてことでしょう。パパは聞いていなかったのでした。パパは、この家の主人はだれかはっきりさせようと決心していましたし、命令してもナナが犬小屋からでてこないとみると、甘い言葉でおびきだし、がしっとナナをつかむとコドモ部屋からひきずりだしました。パパは自分を恥じていましたが、とにかくやったのです。

それというのも全部パパの優しい心のためなので、とにかくみんなに感心してもらいたかったのです。ナナを裏庭に結びつけると、かわいそうなパパは廊下に行き、座りこむと、硬く握りしめたこぶしを目にあてていたのでした。

その間、ママは普段には考えられないような沈黙がただよう中、コドモ達を寝かしつけ、ナイトライトをつけました。ナナがないているのがきこえます。ジョンが、泣き声でぶつぶつ文句をいいました。「ナナを庭に結びつけてるせいだ」ただウェンディは、もっと賢かったのでした。

「ナナは、自分が不幸だから、ないてるわけじゃないわ」ウェンディはなにが起きようとしているのか、少し考え込んで言いました。「危険な匂いをかいだ時のなきごえよ」

危険ですって。

「本当に? ウェンディ」

「もちろんよ」

ママはこわくなって、窓際にいきました。窓はしっかり閉まっています。ママは錠をかけ、夜は星で輝いていました。星はこの家でなにが起こるのか、興味深そうに家の周りを取り囲んでいるみたいです。ただママはこのことに気づきませんでしたし、小さな星の1つ2つがママにまばたきしたのさえ気づかなかったのです。ただなんともいえない不安が、ママの心をいっぱいにして、こういわせるのでした。「今夜のパーティーに行かなくてもいいなら、どんなにいいことかしら」

すでにうとうとしていたマイケルでさえ、ママが不安にかき乱されていることを知っていて、「なにかが、僕らにわるさをするの? ナイトライトがついてるのに、ねぇママ」とたずねました。

「そんなものありませんよ、ナイトライトはコドモ達を守るために、ママが後に残していく目の代わりなんだから」

ママは、ベッドからベッドへコドモ達をうっとりさせるように歌いながら足を運び、小さなマイケルはママに腕をまわしてだきついてこういいました。「ママ、大好き」それが長い間、ママがマイケルから聞いた最後の言葉でした。

27番地はほんの少ししか離れてなかったのですが、うっすらと雪がふっていてパパとママは靴をぬらさないように器用に雪の上の道を選んで歩きました。パパとママのほかに通りにはひと一人おらず、全ての星がパパとママを見つめています。星は美しく輝いていましたが、なにかを進んでやろうとはしないのです。星は永遠に見ているだけです。それは星に課された罰で、なにが理由でそんな罰が与えられたのかは、あんまり昔のことで今やだれも知りません。年とった星は生気のない目をして、ほとんどしゃべりもしなかったのですが(まばたきが星の言葉です)、ただ若い星は、まだあれこれと思いをめぐらしているのでした。星たちは実のところ、ピーターのことがすごく好きというわけではありませんでした。というのもピーターったら茶目っ気たっぷりに星の後ろにこっそりまわりこんで、吹き消そうとしたりしましたから。ただ星は、楽しいことが大好きだったので、今夜はピーターの味方なのでした。で大人たちが片付くかどうか、固唾をのんでみまもっています。だからパパとママが家の中に入り、27番地のドアがしまるやいなや、夜空は大騒ぎになり、天の川の一番小さな星が叫びました。

「さあ、ピーター出番だよ」