門の守護兵

臆病ライオンが目をさますまでにはしばらくかかりました。というのも、ケシの中にかなりいて、そのおそろしいにおいを吸い込んでいたからです。でもやっと目を開けて台車からころげおちると、自分がまだ生きているのを知ってとても喜びました。

「なるべく早く走ったんだけれどね」とライオンはすわってあくびをしました。「でも花が強すぎた。どうやってわたしを連れ出したんだい?」

そこでみんなは野ネズミの話をしまして、野ネズミたちが親切にもライオンを死から救ってくれたのだと教えました。すると臆病ライオンは笑って言いました。

「前から自分が大きくておそろしいと思っていたもんだが。でも花のような小さなものがわたしを殺しかけて、ネズミのような小さな動物が命を助けてくれる。なんとも不思議なことだ! でも同志のみんな、これからどうしよう?」

「旅を続けてまた黄色いれんがの道を見つけないと。そうすればエメラルドの都への旅を続けられるわ」とドロシー。

そこで、ライオンもすっかり元気を取り戻し、気分もよくなったので、またもや旅に出発し、柔らかく新鮮な草の上を楽しんで歩いていきました。そしてほどなく黄色いれんがの道にたどりつき、えらいオズの暮らすエメラルドの都に向かって進みはじめたのです。

いまや道は平らできれいに舗装されていましたし、まわりの国は美しいものでした。だから旅人たちは、森を遠く後にできて大喜びで、いっしょにその陰気な陰で出くわした多くの危険とも喜んでお別れしたのでした。ふたたび、道の脇には柵があるのが見えました。でもこれは緑色に塗られていて、明らかにお百姓さんが住んでいる小さな家に通りかかりましたが、これも緑色です。午後の間にそうした家を何軒か通り過ぎましたし、ときには人々が戸口まで出てきて、なにかききたそうにこちらを見ています。でも大きなライオンがいるせいで、だれも近寄りませんし話しかけてもきません。みんなライオンがとてもこわかったのです。人々はみんな美しいエメラルドグリーンの服をきていて、マンチキンたちと同じようなトンガリ帽子をかぶっていました。

「ここがオズの国にちがいないわ。まちがいなくエメラルドの都にも近づいているはずよ」とドロシー。

かかしが答えました。「そうだね。ここでは何でも緑なんだね。マンチキンたちの国では、青がお気に入りの色だったけれど。でもここの人はマンチキンたちほどは人なつっこくないようだし、今晩泊まる場所も見つけられそうにないよ」

「果物以外に何か食べたいわ。トトも腹ぺこのはずだし。次の家に寄って話をしてみましょうよ」と少女はいいました。

そこで大きめの農家にやってくると、ドロシーは大胆に戸口にいって戸を叩きました。婦人がかろうじて外が見えるくらいに戸を開き、こう言いました。

「何の用だね、小さいの。それとあのでかいライオンは何をしてるんだい?」

「お許しいただければ一晩泊めていただきたいんですけど。それとライオンはあたしの友だちで同志ですし、絶対に危害を加えたりはしません」

「おとなしいかい?」と婦人はもう少しだけ戸を開けました。

「そりゃもう。それにとっても臆病なんですよ。あなたがライオンをこわがるよりも、ライオンのほうがあなたをこわがってるんです」

婦人は思案して、もう一度ライオンを見ました。「ふむ。そういうことならお入り。ごはんと寝るところをあげよう」

そこでみんな家に入りましたが、そこには婦人のほかに子供ふたりと男性がおりました。男性は脚にけがをしていて、すみの長いすに横になっています。みんなこんな不思議な一行を見てとても驚いておりまして、婦人が忙しくテーブルの用意をする間、男性がたずねました。

「みんな、どこへいくんだね?」

「エメラルドの都です。えらいオズに会うんです」とドロシー。

男性は声をあげました。「ああなるほど! でもオズは本当に会ってくれるのかい?」

「会わないとでも?」

「だって、オズは絶対にだれにも会わないと言われているんだよ。わたしはエメラルドの都には何度もいったし、美しくてすばらしいところだよ。でも一度もえらいオズには会わせてもらえなかったし、生きている人でオズに会ったという人もだれも知らん」

「オズは外には出ないんですか?」とかかし。

「決して。毎日宮殿の大きな玉座の間にすわって、身の回りの世話をする人たちでも、直接顔を合わせることはないそうだよ」

「どんな人なんですか?」と少女。

「それはなかなか答えにくいな」と男性は考え込んでいいました。「つまりオズはえらい魔法使いなので、どんな姿にでもなれるんだよ。だからある人は、鳥みたいだという。ある人はゾウみたいだと。ネコみたいだという人もいる。美しい妖精の姿だったり、お菓子になったり、思いのままどんな姿にでもなるんだ。でも本当のオズが、その本来の姿のときに何者なのかは、生きている人で知る者はないんだ」

「それはとても不思議ね。でも何とかして会わないと。さもないとこれまでの旅が無駄になっちゃうわ」とドロシー。

「どうしておそろしいオズに会いたいんだね?」と男性。

「ぼくは脳みそをもらいたいんです」とかかしは熱心に言いました。

「ああ、オズなら簡単なことだろう。自分で要るよりたくさん脳みそを持ってるんだから」男性はきっぱりと言います。

「わたしは心がもらえないかと」とブリキの木こり。

「造作もないこと。オズはありとあらゆる大きさと形の心を集めてるから」と男性は続けます。

「そしてわたしは勇気がもらいたい」と臆病ライオン。

「オズは玉座の間で勇気を大きなおなべに入れてあるんだ。そして金のお皿でふたをして、あふれないようにしてある。喜んであんたにわけてくれるだろう」

「そしてあたしはカンザスに送り返してほしいんです」とドロシー。

「カンザスってどこ?」と男性はびっくりしてたずねました。

「わかんないんです」ドロシーは悲しそうに言います。「でもあたしのおうちで、どっかにはあるはずなんです」

「なるほどそうだろう。まあオズならなんでもできる。だからカンザスも見つけてくれるだろう。でもまずはオズに会わないとな。これはなかなかむずかしい。大魔法使いはだれにも会いたがらないし、いつも自分の流儀を通すお方だからな。ところでおまえは何がほしいんだい?」と男は、続けてトトに話しかけました。トトはしっぽをふっただけでした。というのも、こう言うのも変な話ですが、トトはしゃべれなかったのです。

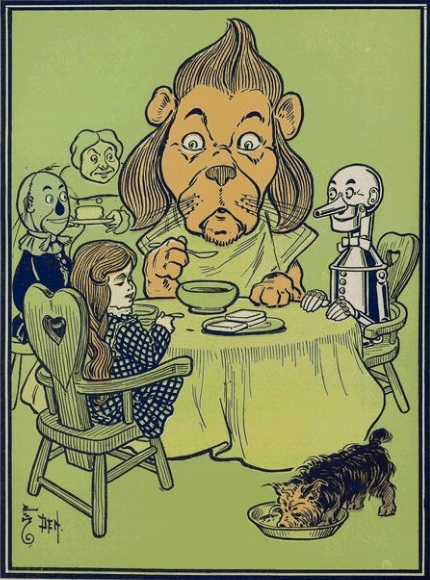

ここで婦人が、夕食ができたと呼びましたので、みんなテーブルのまわりに集まりまして、ドロシーはおいしいおかゆと、いりたまごと、すてきな白パンを食べ、食事を楽しみました。ライオンもおかゆを少し食べましたが、気に入らず、これは大麦でできているが大麦はウマの食べ物であってライオン向きじゃないと言いました。かかしとブリキの木こりは何も食べません。トトは何でも少しずつ食べて、またおいしい夕食にありつけたのでありがたく思っていました。

さて婦人は今度はドロシーに眠るベッドを与えてくれまして、トトはその横に寝て、ライオンはその部屋の入り口をまもって邪魔されないようにしました。かかしとブリキの木こりはすみに立って一晩中静かにしていましたが、もちろん眠りはしませんでした。

翌朝、日が昇ると同時に、みんな出発して、やがて前方の空に美しい緑の輝きが見えてきました。

「あれがエメラルドの都にちがいないわ」とドロシー。

歩き続けると、その緑の輝きはますます明るくなって、ついに旅も終わりに近づいているようでした。でも、都をとりまく大きな壁にたどりついたのは、午後になってからのことでした。壁は高く分厚く、まばゆい緑でした。

その前の、黄色いれんがの道の終点には大きな門があって、一面にエメラルドがちりばめられて、太陽の中でぎらぎら輝いたので、絵の具で描いただけのかかしの目ですらくらみそうになったほどです。

門の横には呼び鈴があって、ドロシーがボタンを押すと、中で金属っぽいカラカラという音が聞こえました。すると大きな門がゆっくりと左右に開いて、みんなが中に入ると、そこは天井の高いアーチになった部屋で、その壁も無数のエメラルドで輝いています。

目の前にいるのはマンチキンたちと同じくらいの大きさの小男でした。頭のてっぺんからつま先まで全身緑ずくめで、肌の色さえちょっと緑がかっていました。その横には大きな緑の箱がありました。

ドロシーと仲間たちを見て、その人がこう言いました。

「エメラルドの都に何のご用かな?」

「えらいオズにお目にかかりにきたんです」とドロシー。

男はこの答えにびっくりしすぎて、すわって考え込んでしまいました。

「オズにお目にかかりたいという人がきたのは何年ぶりだろうか」と、とまどって首をふっています。「オズは強力でおそろしい方だし、大魔法使いの賢い思索をどうでもいいつまらない雑用でじゃましにきたら、腹を立てて一瞬であんたたちを消し去ってしまうかもしれんぞ」

「でもつまらない雑用じゃないし、どうでもよくなんかないんです」とかかしは答えました。「だいじな用なんです。それにオズはよい魔法使いだとききました」

「確かにその通り」と緑の男は言います。「そしてエメラルドの都を賢く立派に治めておいでだ。でも正直でない者や、好奇心で会いたがる者に対してはとても恐ろしいので、直接会いたいと頼む勇気を持った人はほとんどいない。わしは門の守備兵で、あんたたちが大オズに会いたいというからには、宮殿にお連れしなければならん。でもまずはこのメガネをかけていただこう」

「どうして?」とドロシーはききました。

「メガネをしないと、エメラルドの都のまばゆさと栄光で目がつぶれてしまうんだよ。都に暮らす人々でさえ、昼も夜もメガネをせにゃならん。みんな鍵をかけてあるんだ。都が最初に作られたときにオズがそう命じたからな。はずすための鍵を持っているのはわしだけだ」

そして大きな箱を開けると、それはあらゆる形と大きさのメガネでいっぱいでした。どれも緑のガラスがはまっています。門の守備兵は、ドロシーにぴったりのものを見つけてかけさせました。金のベルトが二本、頭のうしろにまわるようになっていて、それを閉める鍵は、門の守備兵が首にかけた鎖につながっているのでした。それをかけると、ドロシーがはずしたくてもはずせなかったのですが、でももちろんエメラルドの都の輝きで目がつぶれるのはいやでしたから、何も言いませんでした。

そして緑の男はかかしとブリキの木こりとライオンと、そして小さなトトにさえもメガネをあわせてかけさせまして、みんなしっかりと鍵をかけられました。

それから門の守備兵は自分でもメガネをかけて、宮殿まで案内する準備ができたと話しました。壁の釘にかけた大きな黄金の鍵を手にとると、守備兵は別の門をあけて、みんな後に続いてその門を通り、エメラルドの都の通りにふみだしたのです。