野ネズミの女王さま

「そろそろ黄色いれんがの道からさほど遠くはないはずだよ」と少女の横のかかしは言いました。「だって川に流されたのと同じくらいの距離を戻ってきたんだから」

ブリキの木こりが答えようとしたとき、低いうなり声が聞こえたので、頭をめぐらすと(ちなみにちょうつがい式で実に見事に動きました)、奇妙な獣が草の上をぴょんぴょんと駆けてくるのが見えました。よく見ると大きな黄色いヤマネコです。何かを追いかけているようだな、と木こりは思いました。耳が頭にくっつくように寝ていて、口があんぐりと開き、みにくい歯が二列のぞいていましたし、赤い目が火の玉のようにかがやいていたからです。それが近づいてくると、ブリキの木こりはその獣の前を走っているのが小さな灰色の野ネズミだというのを見て取りました。ブリキの木こりには心はありませんでしたが、ヤマネコがこんなきれいで無害な生き物を殺そうとするのはまちがっているということはわかりました。

そこで木こりは斧をふりあげ、ヤマネコが横を駆けぬけるときにサッとふりおろすと、獣の頭は胴体からきれいに切り離されて、ヤマネコは二つにわかれて足下に転がりました。

野ネズミは、敵から解放されたので立ち止まりました。そしてゆっくりと木こりに近づくと、小さなキイキイ声でこう申しました。

「ああ、ありがとうございます! 命を助けてくださって本当にありがとうございます!」

木こりは答えました。「なんのなんの、礼にはおよびません。ごぞんじのとおりわたしには心がありませんので、友人を必要としそうな方はすべて助けるように気を使っているのですよ。それがただのネズミであってもね」

「ただのネズミ、ですって!」と小さな動物は憤然と叫びました。「わたしは女王なんですよ――すべての野ネズミの女王なんですからね!」

「おやそうでしたか」と木こりはおじぎをしました。

「ですから、わたしの命を助けてくださったあなたは、勇敢だっただけでなく、重要な役割を果たしたことにもなるのです」と女王はつけ加えました。

その瞬間に、何匹かのネズミがその小さな足の許す限りの速さで駆け寄ってきまして、女王を見てこう叫びました。

「ああ女王陛下、もう殺されておしまいになったかと思っておりました! あの大きなヤマネコからいかにして逃れられたのですか?」そしてみんな、小さな女王に向かって実に深々とおじぎをしたので、ほとんど逆立ちせんばかりでした。

「こちらの奇妙なブリキの方が、ヤマネコを殺してわたしの命を救ってくださったのですよ。ですから今後は、お前たちみんなこの方にお仕えして、どんな願いでもかなえてさしあげるように」と女王様は申します。

「御意!」とネズミたちはみんな、キイキイ声をあわせました。そしていっせいに四方八方に逃げ散りました。というのもそこでトトが目をさまして、まわりにネズミがたくさんいるのを見ると、大喜びで吠えて群れの真ん中にとびこんだからです。トトはカンザスにいるときはネズミを追いかけるのが大好きで、それが何の問題もないことだと思っていました。

でもブリキの木こりはイヌを捕まえるとしっかりと抱えて、ネズミたちに呼びかけました。「戻っておいで! 戻っておいで! トトは悪さはしないから」

これを聞いてネズミの女王は草むらから頭をつきだし、こわごわとたずねました。

「本当に噛んだりしませんか?」

「このわたしが噛ませませんよ。だからこわがらないで」と木こり。

一匹、また一匹と、ネズミたちはおっかなびっくり戻ってきまして、トトはもう吠えようとはしませんでした。でも木こりのうでからは逃れようとしまして、ブリキ製だと知らなければかみついていたことでしょう。とうとう、いちばん大きなネズミの一匹が尋ねました。

「女王さまの命を助けて頂いたご恩に報いるため、何かできることはありますでしょうか?」

「何も思いつかないなあ」と木こりはいいましたが、かかしは、考えようとしていたけれど頭にわらが詰まっているので考えられなかったのに、すぐにこう言いました。

「いやありますあります。ケシ畑で眠っている、友だちの臆病ライオンを助けてくれませんか」

「ライオンですって! わたしたちみんな食べられてしまいますよ!」と小さな女王が叫びます。

「いやいや、このライオンは臆病者ですから」とかかしは請け合いました。

「本当に?」とネズミ。

「だって自分でそう言ってますから。それにぼくたちの友だちであればだれも傷つけたりしません。だからこのライオン救助を手伝ってくれたら、みなさんに手荒な真似はしないと約束しますよ」とかかしは答えました。

「そういうことでしたら、あなたを信用しましょう。でもどうすればよいでしょう?」と女王さま。

「あなたを女王さまとあがめて、命令にしたがうネズミはたくさんいるんですか?」

「ええ、そりゃもう。何千匹も」と女王さま。

「それなら、すぐにここにくるよう、みんなにおふれを出してください。そしてみんな、長いひもを持ってくるように言ってください」

女王はおつきのネズミたちに向かって、すぐに臣民をみんな集めてくるように告げました。命令をきくがはやいか、みんなは一目散に四方へ散っていきました。

「さて、きみはあの川辺の森にいって、ライオンを運ぶ荷車を作ってくれよ」とかかしはブリキの木こりに言いました。

そこで木こりはすぐに森に向かって仕事にかかりました。そして大枝から葉っぱや小枝を切り落とし、それを並べてすぐに荷台を作ります。それらを木のくいでつなぎあわせると、大きな木の幹を短くきって、車輪を四つ作りました。木こりはこの仕事をとてもすばやく上手にやったので、ネズミたちが集まりはじめた頃には、荷車はもうすっかりできあがっていました。

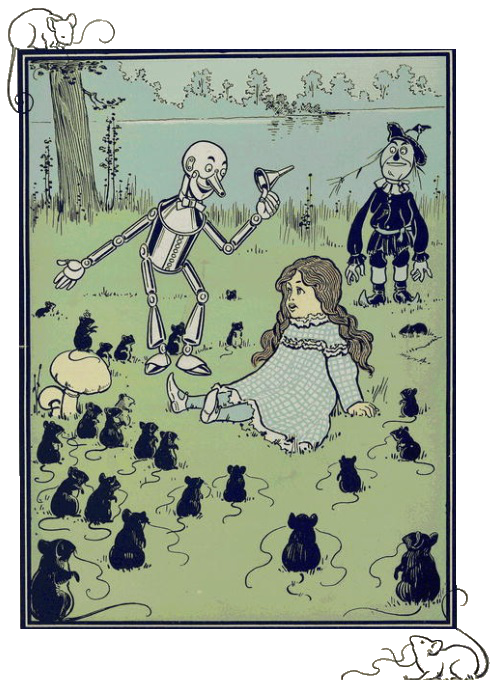

ネズミたちは四方八方からやってきて、何千匹もおりました。大きなネズミ、小さなネズミ、中くらいのネズミ。そしてそのそれぞれが、ひもをくわえています。ドロシーが長い眠りからさめて目を開けたのはちょうどこの頃でした。自分が草の上に横たわっていて、何千匹ものネズミがまわりを囲んでびくびくとこちらを見ているのを見て、ドロシーはとてもびっくりしました。でもかかしがすべてを説明しまして、えらい小さなネズミのほうを向くと、こう言いました。

「お許しがいただければご紹介しましょう、こちらが女王陛下でございます」

ドロシーは深々とおじぎをし、女王さまも会釈をしまして、その後ドロシーととても仲良しになりました。

かかしと木こりは、ネズミたちが持ってきたひもを使って、ネズミを荷車に結びつけはじめました。ひもの片方をそれぞれのネズミの首にゆわえて、もう片方を荷車に結びます。もちろん荷車は、ひっぱるネズミのだれよりも千倍も大きかったのですが、ネズミがみんなで引っ張ると、楽々と動きました。かかしとブリキの木こりが乗っかっても大丈夫なほどで、一行はこの奇妙な小さい馬たちに引かれて、ライオンが眠る場所に引かれていったのでした。

ライオンは重かったのでかなり苦労しましたが、なんとか荷台に載せました。そして女王さまは、急いでみんなに出発するように命じました。というのもケシ畑にあまり長居したら、ネズミたちも眠ってしまうのがこわかったからです。

最初、この小さな生き物たちは、これだけ数がいても、重たい荷物を積んだ荷車をほとんど揺らすことさえできませんでした。でも木こりとかかしが後ろから押したので、なんとかうまくいきました。やがて一同はライオンを、ケシ畑から緑の野原へと運び出し、花の有毒な香りではなく、甘くさわやかな空気が呼吸できるようにしてあげたのでした。

ドロシーが出迎え、仲間を死から救ってくれたことについて、暖かくお礼をいいました。ライオンがとても好きになっていたので、助かったことをとても嬉しく思ったのです。

それからネズミたちは荷車からほどいてもらって、草の中を自分たちの家へとカサコソと帰っていきました。ネズミの女王さまは最後まで残っていました。

「こんどまたお役にたてることがあれば、野原に出てきて呼んでください。聞きつけて、お手伝いに参りますよ。ごきげんよう!」

「さよなら!」とみんな答え、女王様は駆け去っていきまして、ドロシーはトトをしっかりと抱きしめて、イヌが女王さまの後をおいかけてこわがらせたりしないようにしました。

それからみんなは、ライオンが目を覚ますまでその横にすわっていました。そしてかかしはドロシーに近くの木から果物をもってきて、ドロシーはそれを晩ごはんにしたのでした。