おそるべきケシ畑

われらが旅人の群れは、すっかり元気になって希望にあふれ、ドロシーは川辺の木の桃やすももでお姫様のような朝ご飯を食べました。うしろにはぶじに通り抜けてきた暗い森がありました。そこではいろいろくじけそうなこともありました。でも目の前には美しい日差しに照らされた国があって、それがエメラルドの都へとみんなを招いているようです。

確かに、いまは広い川がその美しい国への道をふさいでいます。でもいかだは完成しかけていました。ブリキの木こりが丸太を何本か切って、木のピンでそれをくっつけたので、出発の準備ができました。ドロシーはいかだの真ん中にすわって、トトをうでに抱きました。臆病ライオンがいかだに乗ると、ひどく傾きました。ライオンはとても大きくて重かったからです。でもかかしとブリキの木こりが反対側に立って安定させました。そして長いさおを持って、いかだを押すことになっていました。

最初はなかなかうまく行きました。でも川の真ん中にさしかかると、急流がいかだを川下に押し流し、黄色いれんがの道からはどんどん離れてしまいます。そして水もどんどん深くなって、長いさおが川底に届かなくなってしまいました。

「これは困った。岸につけないと、西の邪悪な魔女の国に流されてしまう。そうしたら魔法にかけられて奴隷にされてしまうぞ」とブリキの木こり。

「そしたらぼくは脳みそがもらえない」とかかし。

「わたしは勇気がもらえない」と臆病ライオン。

「そしてわたしは心がもらえない」とブリキの木こり。

「そしてあたしはカンザスに帰れない」とドロシー。

「できることなら何としてもエメラルドの都にたどりつかないと」とかかしは続けて、長いさおを思いっきり突き立てると、川底のドロにしっかりはまってしまって、抜くことも手を離すこともできないうちに、いかだが流されてしまったので、あわれなかかしは川の真ん中で、さおにしがみついたままとなってしまいました。

「さよなら!」とかかしはみんなに向かって叫び、みんなとしてもかかしを残していくのは大変に残念なことでした。ブリキの木こりは泣き出したほどですが、ありがたいことに自分がさびるかもしれないと思い出して、涙をドロシーのエプロンでぬぐいました。

もちろんこれはかかしにとってよくないことでした。

「これじゃあドロシーに会ったときよりもひどいぞ」とかかしは思いました。「あの時は、トウモロコシ畑の真ん中のさおにつきささっていたけれど、自分がカラスをおどかしているようなつもりには少なくともなれた。でも川の真ん中のさおにつきささったかかしなんて、絶対に何の役にもたたない。これじゃあ絶対に脳みそなんか手に入らないぞ!」

いかだは川下に流れ、あわれなかかしはずっとうしろに取り残されてしまいました。するとライオンが言います。

「なんとかしないと助からないぞ。わたしなら岸に向かって泳げるし、きみたちがしっぽの先につかまっていられれば、いかだを引っ張っていけるだろう」

そしてライオンは水に飛び込み、ブリキの木こりはしっかりとそのしっぽをつかんだので、ライオンは全力で岸めがけて泳ぎだしました。大きなライオンにとっても大変な仕事でした。でもだんだん一行は流れからぬけだして、そこでドロシーはブリキの木こりの長いさおを手にしていかだを岸に押しやる手伝いをしました。

やっと岸について、きれいな緑の草に足を下ろすと、みんなくたくたになっていましたし、またエメラルドの都に続く黄色いれんがの道からずっと遠くに流されてしまったのもわかっていました。

「さてどうしよう?」とブリキの木こりは、草に横たわってお日様にあたってからだを乾かそうとしたライオンにたずねました。

「まずはなんとかして道に戻らないと」とドロシー。

「いちばんいいのは川岸に沿って歩いて、道に戻ることだ」とライオン。

そこで元気が戻ると、ドロシーはバスケットを手にとって、草のはえた岸辺を歩いて川に流される前の道に戻ろうとしました。美しい国で、花や果樹や日差しはたっぷりあってとても元気が出たので、あわれなかかしのことさえ心配でなかったら、みんなとても幸せになれたでしょう。

みんな全速力で歩き、ドロシーはきれいな花をつむのに一度立ち止まっただけでした。しばらくすると、ブリキの木こりが叫びました。

「見ろ!」

そしてみんなが川を見ると、そこには水の真ん中でさおにつかまっているかかしがいました。とても寂しそうでかなしげです。

「どうすれば助けてあげられるかしら」とドロシー。

ライオンと木こりは、どちらも首を振りました。助ける方法がわからなかったからです。そこでみんな川岸にすわって、切ない思いでかかしを見つめていましたが、そこへコウノトリが一同を見て、水辺で休みに足を止めました。

「あなたたちはだれ、どこへ行くの?」とコウノトリがたずねます。

少女は答えました。「あたしはドロシーです。こちらはお友だちのブリキの木こりと臆病ライオン。みんなでエメラルドの都に行くところなんです」

「この道じゃないわよ」とコウノトリは、長い首をねじって鋭い目つきでこの風変わりな一行を眺めました。

「知ってます。でも、かかしさんが置き去りになったので、どうすればとりもどせるかを考えていたところなんです」

「その人はどこにいるの?」とコウノトリ。

「そこの川の中です」と少女は答えます。

「あまり大きかったり重かったりしなければ、つれてきてあげましょうか」とコウノトリ。

ドロシーは熱心にいいました。「ぜんぜん重くないんです。だってわらが詰まってるんですもの。連れ戻してくださったら、もういつまでも心から感謝します」

「まあやってはみますけどね。でも運ぶのに重すぎるのがわかったら、また川に落とすしかありませんからね」とコウノトリ。

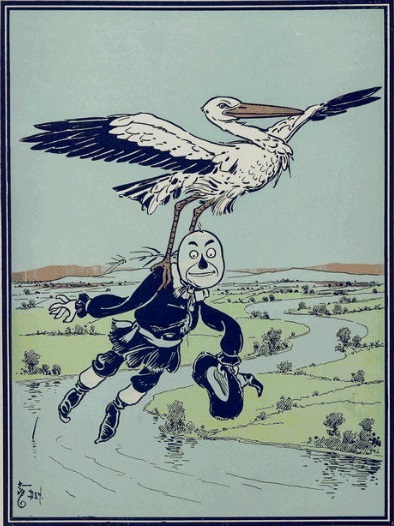

そこで大きな鳥は空に舞い上がり、水上を飛んで、かかしがさおにつかまっているところまでやってきました。そしてコウノトリはその大きなかぎ爪で、かかしの腕をつかまえると宙に運び上げて、ドロシーやライオンやブリキの木こりがすわっている岸辺に運んできてくれました。

かかしはまた友だちと一緒になれて、とにかく嬉しかったので、みんなを抱きしめました。ライオンとトトすら抱きしめたほどです。そして歩きながら「トル・デ・リデ・オ!」と一歩ごとに歌うほど嬉しかったのでした。

「もうずっと川の中にいるのかと思ったよ。でも親切なコウノトリが助けてくれた。もし脳みそをもらえたら、コウノトリをまた見つけて、お返しに何か親切なことをするんだ」

「そんなのいいですよ」と一行と並んで飛んでいたコウノトリが言います。「困っている人を助けるのは好きですからね。でもそろそろ行きませんと。赤ん坊たちが巣でわたしを待っていますからね。エメラルドの都が見つかって、オズが助けてくれるとよいですね」

「ありがとうございます」とドロシーが答えると、親切なコウノトリは空にまいあがってじきに見えなくなりました。

みんなはそのまま歩き続け、色のきれいな鳥たちの声に耳を傾けたり、どんどん密になってほとんど一面に咲き乱れている美しい花をながめたりしました。大きな黄色や白や青や紫の花があって、その横には深紅のケシの大きな群れがあり、それがあまりにまばゆくて、ドロシーは目が痛くなったほどです。

「きれいだと思わない?」と少女は、花の強い香りを吸い込みながらたずねました。

「そのようだね」とかかしは答えました。「脳みそをもらったら、もっと気に入ると思う」

「心さえあれば、大好きになると思う」とブリキの木こりがつけ加えます。

「わたしは前から花が好きだ。か弱くて寄る辺ない感じで。でも森にはこれほどまばゆい花はない」とライオン。

だんだん、大きな深紅のケシの束が増えてきて、その他の花はどんどん減っていき、やがて一行は大きなケシの花畑の真ん中におりました。さて、こうした花がいっしょにこれだけあると、その香りがあまりに強すぎて、吸い込んだらすぐに寝てしまい、寝た人をそこから運び去らないと、いつまでも目を覚まさないということはよく知られています。でもドロシーは知りませんでしたし、またまわり一面にある深紅の花から逃げるのは無理でした。だからやがてまぶたが重くなり、すわって休んで眠らないといけない気がしました。

でもブリキの木こりが、そうはさせまいとがんばります。

「急いで日暮れまでに黄色いれんがの道に戻らないと」と言って、かかしもそれに賛成しました。そこでみんな歩き続けましたが、もうドロシーは立っていられなくなりました。心ならずも目が閉じ、自分がどこにいるかも忘れて、ケシの中に倒れて眠り込んでしまいました。

「どうしよう?」とブリキの木こり。

「放っておいたら死んでしまう」とライオン。「花の香りはわれわれみんなを殺そうとしている。このわたしですら、ほとんど目を開けていられないほどだし、犬はとっくに寝ている」

その通りでした。トトは女主人の横で寝てしまっていました。でもかかしとブリキの木こりは、肉でできていなかったので、花の香りに悩むこともありませんでした。

「走って、この恐ろしい花畑から急いで出よう。少女は運べるけれど、君が眠ってしまったら、運ぶには大きすぎる」とかかしはライオンに言いました。

そこでライオンは力をふりしぼり、思いっきりはやく駆け出しました。間もなく見えなくなってしまいます。

「手で椅子をつくってドロシーを運ぼう」とかかしはいいました。二人はトトを持ち上げてドロシーのひざにのせ、手を座面に、うでを椅子のうでにして、花の中を眠る少女を運んでいきました。

二人は歩き続け、みんなを取り巻くおそろしい花のじゅうたんはいつまで立っても終わらないかのようでした。川が曲がっているところを過ぎると、やっと友だちのライオンのところにきましたが、ライオンはケシの中でぐっすり眠っています。花は巨大な獣にも強すぎて、ライオンはついにあきらめてしまい、ケシ畑の終わりまであと少しというところで眠ってしまったのです。ケシ畑の向こうには、すてきな草が緑の野原となって広がっていました。

「ライオンにはどうしてあげることもできない」とブリキの木こりは悲しそうに言いました。「持ち上げるには重すぎる。ここでいつまでも眠り続けるまま残すしかない。ひょっとすると、やっと勇気を見つけた夢でも見るかもしれない」

「残念だよ。ライオンは、こんなに臆病なくせにとてもよい仲間だった。でも先へいかないと」

二人は眠る少女を川辺のきれいな場所につれていきました。もうケシ畑からは十分遠くて、花の毒をそれ以上すいこむ心配のないところです。やわらかい草の上に彼女をそっと横にして、新鮮なそよ風で目が覚めるのを待ったのでした。