邪悪な魔女をさがして

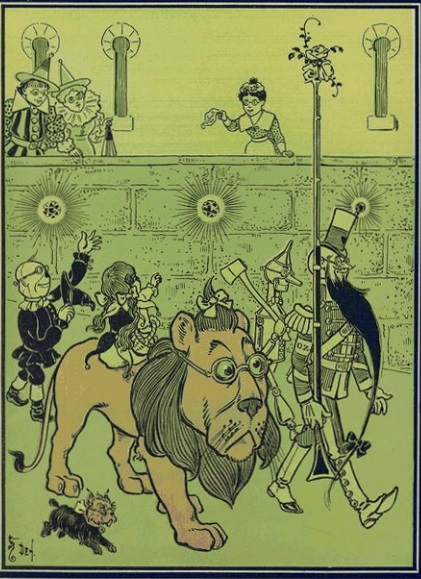

緑のひげをはやした兵隊は、エメラルドの都の通りを案内して、一同は門の守備兵の住む部屋にやってきました。この係官はみんなのめがねの鍵をはずし、大きな箱に戻すと、礼儀正しくわれらが友人たちのために門を開けてくれました。

「西の邪悪な魔女のところに行く道はどれですか?」とドロシーがたずねました。

「そんな道はないな。そっちの方に行きたがる人はだれもおらんから」と門の守備兵が答えました。

「じゃあどうやって魔女をさがせというの?」少女は問い詰めます。

「それなら簡単だ。あんたらがウィンキーたちの国に入ったことを知ったら、魔女のほうがあなたたちを見つけて、みんな自分の奴隷にしてしまうだろうから」

「そうはいかないかも。ぼくたちは彼女をたおすつもりなんだ」とかかし。

「それなら話は別だ」と門の守備兵は言いました。「これまで彼女を倒した人はいないので、わしは当然あなたたちもほかのみんなと同じように奴隷にされるものと思ってたからな。でもご注意を。魔女は邪悪で兇暴だから、簡単には倒されないかもしれんぞ。日が沈む西のほうに向かえば、まちがいなく見つかるだろう」

みんなは守備兵にお礼をいって、さよならをいうと西に向かい、あちこちにヒナギクやバターカップが散った柔らかい草原を歩き出しました。ドロシーはまだ宮殿で着たきれいな絹のドレスを着ていましたが、おどろいたことにそれは今や緑ではなく、真っ白なのでした。トトの首に巻いたリボンもまた緑色が消えて、ドロシーの服と同じく白くなっていました。

エメラルドの都はやがてはるか後ろになりました。前に進むにつれて、地面はだんだんでこぼこして坂道になってきました。というのもこの西の国には畑も家もなく、地面は耕されていなかったのです。

午後になると太陽が暑くみんなの顔に照りつけました。蔭を作ってくれる木もありません。だから夜になる前に、ドロシーとトトとライオンは疲れてしまい、草の上に横たわって寝てしまいました。木こりとかかしは見張りをつとめます。

さて西の邪悪な魔女は片目しかありませんでしたが、その目は望遠鏡のように強力で、どこでも見ることができました。だから自分の城の戸口にすわった魔女がたまたまあたりを見回していると、横になって眠っているドロシーと、それを取り巻く友だちを見つけました。みんなずいぶん遠くにいたのですが、邪悪な魔女はみんなが自分の国にいるので腹をたてました。そこで首にかけた銀の笛を一回吹いたのでした。

すぐに四方八方から大きなオオカミの群れが走ってきました。みんな長い足とおっかない目と鋭い歯をしています。

「こいつらのところへいって、細切れに引き裂いておしまい」と魔女は言います。

「奴隷にするんじゃないんですか?」とオオカミの首領がたずねました。

「いや。ひとりはブリキで、ひとりはわらだ。一人は女の子で一人はライオン。どれも仕事にはむいてない。だから細切れに引き裂いてかまわないよ」と魔女は答えました。

「わかりました」とオオカミは言うと、全速力で駆け出し、ほかのみんなも後に続きます。

運のいいことに、かかしと木こりが起きていてオオカミの来襲を聞きつけました。

木こりがいいました。「これはわたしの戦いだ。みんな後ろへ。わたしがやつらのお相手をしよう」

木こりはとても鋭くした斧をつかみまして、オオカミの首領が飛びかかってくると、ブリキの木こりは腕を振るい、頭を胴体から切断したので、オオカミはすぐに死んでしまいました。また斧をふりあげると共に、次のオオカミがとびかかり、これもブリキの木こりの武器がもつ鋭い刃の下に倒れました。オオカミは四〇匹おりまして、一匹ずつオオカミが殺されること四〇回。とうとうみんな、木こりの前に山をなして死んでしまいました。

そして木こりは斧をおろしてかかしの横にすわると、かかしは「みごとな戦いだったよ」と言うのでした。

二人はドロシーが翌朝目を覚ますのを待ちました。少女は毛むくじゃらのオオカミが大きな山になっているのを見てとてもこわがりましたが、ブリキの木こりがすべてを話しました。ドロシーは助けてもらったお礼をいうと、腰をおろして朝ご飯をたべ、その後みんな旅を続けました。

さてその同じ朝、邪悪な魔女はお城の戸口にやってきて、遠くまで見渡せる片目であたりを眺めました。オオカミたちがみんな死んで、見知らぬ連中がまだ自分の国を旅しているのを見ました。これで魔女は前よりもっと腹をたてたので、銀の笛を二回吹きました。

すぐさま野生のカラスの大きな群れが魔女のほうにやってきて、それがあまりに多くて空が暗くなってしまうほどでした。

そして邪悪な魔女はカラスの王さまに言いました。「すぐにあのよそ者たちのところへ飛んでいけ。目玉を突きだして引き裂いておやり」

野生のカラスたちはすぐに大きな群れを作って、ドロシーと仲間たちのほうへ飛んでいきました。少女はカラスの来襲を見ると怖くなりました。

でもかかしがこう言うのでした。「これはぼくの戦いだ。脇に伏せていればけがをせずにすむよ」

そこでかかし以外のみんなは地面に伏せました。かかしは立ち上がって腕をのばします。そしてカラスがかかしを見ると、みんなおびえました。鳥というのはかかしを見るとこわがるものだからです。そして近づこうとはしません。でもカラスの王さまはいいました。

「あれはただの詰め物をした人だぞ。オレが目玉を突きだしてやる」

カラスの王さまがかかしに向かって飛ぶと、かかしはその頭をつかまえて首をひねって殺してしまいました。そして次のカラスが飛びかかると、かかしはまた首をひねります。カラスは四〇羽、かかしが首をひねること四〇回、やがてみんなかかしの横に死んで横たわっていました。それからかかしは仲間たちに立ち上がるように言いまして、みんな旅を続けたのでした。

邪悪な魔女がまた見渡して、自分のカラスたちがみんな山になって死んでいるのを見ると、カンカンに起こってしまい、銀の笛を三回吹き鳴らしたのでした。

たちまち宙にすさまじいブンブン言う音がして、黒いハチの群れが飛んできました。

「よそものたちのところにいって刺し殺しておしまい!」と魔女が命じると、ハチたちは向きをかえて、歩いているドロシーと友人たちのところにやってきました。でも木こりはそれを見つけておりましたし、かかしは手を考えてありました。

「ぼくのわらを取り出して、女の子と犬とライオンにかぶせるんだ。そうしたらハチは刺せない」とかかしは木こりに言いました。木こりはその通りにして、ドロシーはライオンのすぐ横に横たわってトトをうでに抱いていると、わらがみんなを完全に覆いました。

ハチたちは着いてみると、刺せる相手が木こりしかおりませんでしたので、みんな木こりに群がりましたが、針がブリキに当たって折れてしまい、木こりは痛くもかゆくもありません。そしてハチは針が折れると生きていけないので、黒いハチたちはそれで一巻の終わりとなり、みんな木こりのまわりに、細かい石炭の小さな山のように積み上がって散乱しているのでした。

ドロシーとライオンは立ち上がり、少女はブリキの木こりと一緒に、かかしにわらをつめなおしてあげたので、かかしも前と変わらないくらいになりました。そしてみんな、また旅を続けたのです。

邪悪な魔女は、自分の黒いハチたちが細かい石炭の小さな山のようになっているのを見て、とんでもなく腹をたて、足をふみならして髪の毛をひきぬき、歯をガチガチいわせました。そして奴隷のウィンキーたち十二人を呼び、鋭い槍を渡すと、よそ者たちのところへいって倒してこいといいました。

ウィンキーたちは勇敢な人々ではありませんでしたが、言われた通りにするしかありません。そこで行進してドロシーの近くにやってきました。するとライオンがすさまじく吠えてウィンキーたちのほうへ躍りかかりましたので、かわいそうなウィンキーたちはふるえあがって、一目散に駆けもどってきたのでした。

一同が城に戻ると邪悪な魔女はベルトで思いっきりみんなを殴りつけてから仕事に戻し、次にどうしようかすわって考えたのでした。よそ者たちを倒そうとする計画がどれも失敗したのはなぜなのか、どうしても解せません。でもこれは邪悪なばかりでなく強い魔女でもあったので、やがてどうしようか腹を決めたのでした。

魔女の食器棚のなかには金の帽子があって、ふちはダイヤとルビーが取り巻いています。この金の帽子には呪文がかかっています。これを所有する人はだれでも三回だけ翼ザルを呼び出せるのです。翼ザルは、どんな命令にでもしたがいます。でも、三回以上命令できる人はだれもいません。邪悪な魔女はすでに二回、この帽子の呪文を使っていました。一回目はウィンキーたちを奴隷にしてこの国を自分が支配するようにしたとき。これを手伝ったのが翼ザルでした。二回目は、えらいオズその人と戦って、かれを西の国から追い出したとき。これまた翼ザルに助けがあったのです。この金の帽子を使えるのはあと一回でしたから、他の力を使い果たすまでは、魔女としてもこれを使いたくはありませんでした。でも、凶暴なオオカミや野生のカラスや刺すハチたちがいなくなり、奴隷たちが臆病ライオンにおどかされて追い払われたので、ドロシーと友人たちを倒すにはこれしかないと考えたのです。

そこで邪悪な魔女は食器棚から金の帽子を取り出して頭にかぶりました。それから左足で立つと、ゆっくりとこう言いました:

「エッペ、ペッペ、カッケ!」

それから右足で立ってこう言います:

「ハイロー、ホウロー、ハッロー!」

その後、両足で立って大声でさけびました。

「ジッジー、ズッジー、ジク!」

すると呪文が効きはじめました。空が暗くなり、低いとどろくような音が聞こえてきます。たくさんの翼がばさばさと音を立て、おしゃべりや笑い声がたくさん聞こえて、そして暗い空から太陽が顔を出すと、邪悪な魔女はサルの群れに囲まれていましたが、そのサルたちはみんな、肩に巨大で強力な翼を一対はやしているのです。

中でもずっと大きな一匹が、どうやら首領のようです。それが魔女の近くに飛んできました。「三回目、最後の呼び出しですよ。ご命令は?」

「あのあたしの国にいるよそ者たちのところへいって、ライオン以外みんな倒しておしまい」と邪悪な魔女は申しました。「獣はここへ連れておいで。馬みたいにつないで働かせようと思うから」

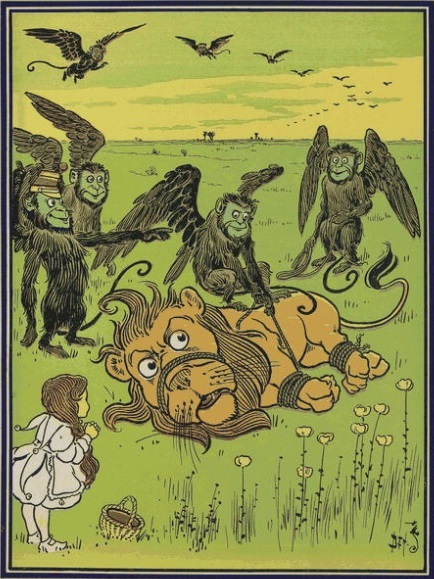

「ご命令通りにいたします」と首領は言いました。そして、かなりの笑いとおしゃべり声と騒音をたてながら、翼ザルたちは飛び立ってドロシーと友だちが歩いているところへやってきました。

サルの一部はブリキの木こりをつかまえると宙を運び、鋭い岩でいっぱいの土地にやってきました。そしてかわいそうな木こりをそこに落とすと、遙か上から岩に落ちた木こりはボコボコになってへこんでしまい、動くどころかうめくこともできなくなりました。

他のサルはかかしをつかまえ、長い指で服と頭のわらを全部引っ張り出してしまいました。帽子とながぐつは小さな束にして、高い木のてっぺんの枝に放り投げてしまいました。

後のサルたちは、強い縄をライオンのまわりに投げかけて、胴体と頭とをぐるぐる巻きにしたので、もう噛んだりひっかいたり抵抗したりできなくなりました。それからそのライオンをかかえあげて、魔女の城に飛んで戻り、逃げられないように高い鉄の柵をつけた小さな庭に入れられたのでした。

でもドロシーには指一本触れませんでした。トトを抱いたまま、仲間たちの悲しい運命をながめて、間もなく自分の番だわと思って立ちつくしておりました。翼ザルの首領は飛んでドロシーに近寄ります。その長い毛深い腕をのばし、醜い顔は恐ろしい笑いを浮かべていました。でもおでこのよい魔女のキスのしるしを見ると、ぴたりと止まって、他のサルたちにも手を出すなと合図をしました。

「われわれはこの少女を傷つけられないぞ。この子は善の力で守られている。善の力は悪の力より強いんだ。邪悪な魔女の城に運んで、そこに置いてくるしかない」と翼ザルの親玉はみんなに言いました。

そこで注意深くそっと、翼ザルたちはドロシーを抱え上げて、さっと宙を運んで城に戻ると、入り口の階段におろしました。そして親玉は魔女に言いました。

「できる限りご命令にはしたがいました。ブリキの木こりとかかしは破壊され、ライオンはしばって中庭につれてきました。少女は傷つけることはできないし、この子が抱いている犬にも手がだせません。われらが群れに対するあなたの力はこれで終わりであり、あなたはもう二度とわれわれに会うことはありません」

そして翼ザルはみんな、かなりの笑いとおしゃべり声と騒音をたてながら宙に舞い上がると、やがて見えなくなりました。

邪悪な魔女は、ドロシーのおでこのしるしを見て、びっくりして不安になりました。というのも、翼ザルも自分自身も、これではまったくドロシーに手が出せないのがわかったからです。ドロシーの足を見下ろして銀の靴を見ると、魔女はこわくてふるえだしました。その靴が実に強力な呪文をそなえているのを知っていたからです。最初、魔女はドロシーから逃げ出したくなりました。でも子供の目をのぞきこんでみると、その背後にある魂が実に単純であることを知り、銀の靴が与えてくれるすばらしい力のことも知らないとわかりました。そこで邪悪な魔女はこっそり笑ってこう思いました。「力の使い方を知らないんだから、まだ奴隷にはできるわね」そしてドロシーに、冷たく厳しくこう言いました。

「こっちにおいで。何でも言われた通りにするんだよ。さもないと、おまえも一巻の終わりだよ、ブリキの木こりやかかしと同じ目にあわしてやる」

ドロシーは魔女のあとについて、お城の美しい部屋をたくさん通り抜けて台所にやってきました。そこで魔女はドロシーにおなべややかんを洗わせて、床を掃かせ、火にたきぎをくべさせたのでした。

ドロシーは元気なく仕事にかかり、とにかくがんばって働こうと決心しました。魔女に殺されないだけましだと思ったのです。

ドロシーがいっしょうけんめい働いているので、魔女は中庭にいって臆病ライオンを馬のように縄につなごうとしました。ドライブにいくときに、馬車をライオンにひかせたら絶対におもしろかろうと思ったのです。でも門をあけるとライオンは大きく吠えて、思いっきり魔女に飛びかかったので、魔女は怖くなって駆けだし、また門を閉じてしまいました。

「おまえを縄につけられないなら、飢えさせてやろう。こっちの言うことをきくまでは何もたべさせないからね」と魔女は、門の鉄格子の間からライオンに言いました。

そしてその後は、とらわれのライオンには何も食べ物をあげませんでした。でも毎日魔女はお昼に門のところにやってきて、こうきくのでした。「馬みたいに縄につながれる用意はできたかえ?」

するとライオンは答えます。「いいや。もしこの庭に入ってきたら、かみついてやるからな」

ライオンが魔女の言うことをきかなくてよかったのは、毎晩この女が眠っている間に、ドロシーが食器棚から食べ物をライオンに運んでいたからなのです。食べ終わったらライオンはわらの寝床に横になり、ドロシーもその横に寝て、頭をその柔らかいもじゃもじゃのたてがみにもたせかけ、そして二人は苦労を語り合って、逃げ出す方法を計画しようとしました。でも城から逃げ出す方法は見つかりません。いつも黄色いウィンキーたちに守られていたからです。ウィンキーたちは邪悪な魔女の奴隷で、魔女の命令に背くのをこわがっていました。

少女は昼間はいっしょうけんめい働かなくてはならず、魔女はしょっちゅう、いつも手に持っている古い傘でなぐってやるとおどかすのでした。でも実は、おでこのしるしのおかげで、魔女は決してドロシーを叩くことはできないのでした。子供はこれを知らなかったので、自分とトトのためにおびえきっていました。あるとき、魔女はトトを傘でなぐりつけ、勇敢な犬はおかえしに飛びかかって脚にかみつきました。魔女はかまれても血が出ませんでした。邪悪すぎて、体内の血が何年も前に干上がってしまったからです。

カンザスやエムおばさんのところに戻るのが前よりずっとむずかしくなったことがだんだんわかってきて、ドロシーの暮らしはとても悲しいものとなりました。ときには何時間もおいおいと泣き、それをトトが足下にすわって顔を見上げ、女主人のためにとても悲しいのだと示すために、惨めに鼻をクンクン鳴らしておりました。トトは実は、カンザスにいようとオズの国にいようとどうでもよくて、ドロシーさえいっしょならよかったのです。でも少女が悲しいのがわかったので、自分も悲しくなってしまいました。

さて邪悪な魔女は、少女がいつもはいている銀の靴を自分のものにしたくてたまりませんでした。ハチもカラスもオオカミたちも、みんな山になってひからびつつありますし、金の帽子の力も使い切ってしまっていますが、もし銀の靴さえ手に入れば、失ったものすべてに勝るだけの力を手に入れられるのです。そこでドロシーを注意深く見張って、靴をぬがないかと待っていました。そうしたら盗んでやろうと思ったのです。でもこの子はきれいな靴が誇らしくて、夜とお風呂のとき以外はぬぎませんでした。魔女は暗闇がとてもこわかったので、靴のためでも夜にドロシーの部屋には入りたくありませんでしたし、水は暗闇よりもっとこわかったので、ドロシーがお風呂に入っているときには決して近寄りませんでした。実はこの年寄りの魔女は決して水にさわらず、水が自分に触れることも決して許さなかったのでした。

でもこの邪悪な生き物はとてもずるがしこいので、欲しいものを手に入れるための手口を考えつきました。台所の床の真ん中に鉄の棒をおいて、魔術を使ってその鉄が人間の目には見えないようにしました。だからドロシーが床を横切ると、その棒が見えなかったのでつまづいて、思いっきりころんでしまいました。けがはしませんでしたが、ころぶときに銀の靴が片方ぬげてしまいました。そしてそれに手をのばすより先に、魔女がうばいとって自分のやせた足にはいたのでした。

邪悪な女は自分の手口がうまくいったのでとてもご満悦でした。靴が片方あれば、その呪文の力の半分は手に入れたわけですし、ドロシーがその力を使えたとしても、魔女を倒すのには使えないからです。

少女は、きれいな靴を片方なくしたのに気がついて腹を立てて魔女に言いました。「靴を返して!」

魔女は言い返しました。「いやなこった。これはもうあたしの靴であって、おまえんじゃないんだからね」

「ひどい生き物ね、あなたって! あたしの靴を取っていいはずがないでしょう!」とドロシーは叫びます。

魔女は笑いながら言いました。「それでも靴はもらっとくよ。いつの日か、もう片方もお前からとってやる」

これでドロシーはカンカンに腹をたてまして、近くの水のバケツをつかむと魔女にぶちまけて、頭からつま先までびしょぬれにしてしまいました。

すぐに邪悪な女は恐怖の叫び声をあげて、そしてドロシーがびっくりして見つめる中で、魔女は縮んでつぶれはじめたのです。

「なんてことをしてくれたんだい! あと一分であたしゃとけちまうよ」と魔女は叫びました。

「本当にごめんなさい」ドロシーは、魔女が目の前で黒砂糖みたいに本当にとけていくのを見て、心底怯えていたのでした。

「水にあうとあたしがおしまいだって知らなかったのかえ?」と魔女は、哀れっぽい悲しそうな声で尋ねました。

「もちろん知らなかったわよ。知ってるはずがないでしょう」とドロシー。

「ふん、あと数分であたしは完全にとけちゃうよ。城はおまえのものだ。あたしは邪悪な生涯を送ったが、おまえみたいな娘っこにとかされて、邪悪な行いを終えさせられようとは思ってもいなかったよ。ほらごらん――消えちゃうよ!」

そう言うと同時に、魔女は茶色いドロドロの形なきかたまりになって、きれいな台所の床板の上に流れだしました。本当に魔女がとけて消えたのを見ると、ドロシーはバケツの水をもういっぱい持ってきて、その汚れにかけました。それからみんなまとめて戸口から掃き出してしまいました。老婆が後に残した唯一のものである銀の靴をひろうと、それを洗って布でかわかし、また自分の足にはきました。そして、やっと自分の好きにできるようになったので、中庭にかけだして、西の邪悪な魔女はもうおしまいで、自分たちも異国の地の囚人ではなくなったことをライオンに告げたのです。