南の国へ

ドロシーは、またもやカンザスに戻る希望が消えたのでおいおいと泣きました。でも考え直してみると、気球で空に舞い上がらなくてよかったと思いました。そしてオズがいなくなって悲しく思いまして、それは仲間たちも同じでした。

ブリキの木こりがやってきて言いました。

「美しい心をくれた人物のために嘆かなかったら、まさに恩知らずになってしまう。オズがいなくなって少し泣きたいので、さびないように涙をぬぐってくれないかな」

「喜んで」とドロシーは答えてすぐにタオルを持ってきました。そしてブリキの木こりは数分ほど泣きまして、ドロシーは注意して涙を見張り、タオルでぬぐってあげました。終わると、木こりはていねいにお礼をいって、宝石をちりばめた油さしでたっぷりと油をさし、まちがいが起こらないようにしたのでした。

かかしはいまやエメラルドの都の支配者で、魔法使いではなくても人々はかかしをほこりに思っていました。「だって世界中どこをさがしても、詰め物をした人が治める町なんか二つとないからな」と言って。そしてかれらの知る限り、これはまさにその通りでした。

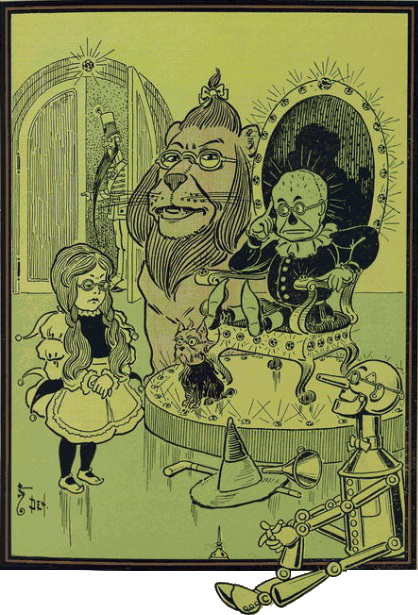

気球がオズといっしょに昇天した次の朝、四人の旅人たちは玉座の間に集まって話し合いました。かかしは大きな玉座にすわり、ほかのみんなは敬意をこめてその前に立っています。

新しい支配者は言いました。「ぼくたちは別に運が悪いわけじゃないよね。この宮殿とエメラルドの都はぼくたちのものだから、好き勝手にしていいんだし。ほんの少し前にはお百姓さんのトウモロコシ畑の中でぼうに突き刺さっていたのを思い出し、それがいまやこの美しい町の統治者だと思うと、ぼくは自分の身の上に大満足だよ」

「わたしもまた、自分の新しい心に大満足だ。そして実際、世界で他に何一つ望むものはなかった」

「わたしはといえば、自分がこの世に生まれたどんな獣に勝るとも劣らないくらい勇敢だと知るだけで満足だよ」とライオンは慎ましくいいました。

「あとはドロシーさえエメラルドの都に暮らすのに満足なら、みんな幸せになれるのになあ」とかかしが続けました。

「でもあたしはここには住みたくないのよ。カンザスにいって、エムおばさんとヘンリーおじさんといっしょに暮らしたいの」とドロシーは叫びます。

「うーん、だったらどんな手があるかな?」と木こりがききました。

かかしは考えることにしました。そしていっしょうけんめい考えたので、針やピンが脳みそから飛び出してきました。ついにこう言いました。

「翼ザルを呼んで、砂漠の向こうまで運んでもらったらどう?」

ドロシーは嬉しそうにいいました。「それは思いつかなかったわ! まさにそれよ! すぐに金の帽子を取ってくる」

それを玉座の間にもってきて呪文を唱えると、すぐに翼ザルの群れが開いた窓から飛び込んできて横に立ちました。

「二度目のお呼びですよ」とサルの王さまは、少女の前でおじぎしました。「お望みは?」

「いっしょにカンザスまで飛んでちょうだい」とドロシー。

でもサルの王さまはかぶりをふりました。

「それはできません。われわれはこの国だけの存在なので、ここを離れることはできないのです。カンザスは翼ザルの居場所ではないから、いままでいたことがありませんし、今後もないと思いますよ。できる限りのお手伝いは喜んでしますが、砂漠を越えることはできないのです。さようなら」

そしてもう一度おじぎをすると、サルの王さまは翼を広げて窓から飛び去り、群れもそのあとにしたがいました。

ドロシーはがっかりして泣きそうでした。「金の帽子の呪文をむだづかいしただけだったわ。翼ザルは役にはたてないって」

「それは残念至極だねえ」と心優しい木こりは言いました。

かかしはまた考えこんで、頭が実にひどくふくれあがったので、破裂するんじゃないかとドロシーははらはらしました。

「緑のひげの兵隊を呼んで、意見をきこう」とかかし。

そこで兵隊がよばれて、びくびくしながら玉座の間にやってきました。オズが生きているうちは、戸口から中に入ることは決して許されなかったからです。

かかしは兵隊にいいました。「この女の子は砂漠をこえたいんだって。手はあるかな?」

兵隊は答えました。「わたしにはわかりません。オズご自身以外はだれも砂漠をこえたことがないのですから」

「もうだれも助けてくれないのかしら」ドロシーは心からたずねました。

「グリンダならあるいは」と兵隊が提案しました。

「グリンダって?」とかかしがききます。

「南の魔女ですよ。あらゆる魔女の中で最強で、カドリングたちを治めています。それにグリンダの城は砂漠のふちに建っているから、越える方法も知っているかも」

「グリンダは確かよい魔女だったわよね?」と子供はたずねました。

「カドリングたちはよい魔女だと思っていますよ。みんなに親切ですし。聞いたところでは、グリンダは美しい女性で、何年も生きているのに若いままでいられる方法を知っているとか」と兵隊。

「その城にはどうすれば行けるの?」とドロシーがききました。

「まっすぐ南へ道をとるんです。でも旅人にとっては危険だらけの道だそうですよ。森には野生の獣がいるし、国をよそものが通るのをきらう変な人たちの種族もいるとか。だからカドリングはだれもエメラルドの都にきたことがないんです」

そして兵隊がそこを後にすると、かかしは言いました。

「どうも、危険はあるにしても、ドロシーにとっていちばんいいのは南の国に旅してグリンダに助けてもらうことのようだね。だってもちろん、ここにいたらドロシーは絶対にカンザスに帰れないものね」

「おやまた考えてたな」とブリキの木こり。

「そのとおり」とかかし。

「わたしはドロシーと行くよ。もうこの町は飽き飽きだ。森やいなかにまた行きたくてたまらないんだよ。わたしはホントは野生の獣なんだからね。それにドロシーはだれかがまもってやらないと」

ブリキの木こりも同意します。「確かにその通り。わたしの斧も役にたつだろうから、わたしもいっしょに南の国へ行こう」

「ぼくたちの出発はいつだい?」とかかしがたずねます。

「きみも行くの?」みんなびっくりしてききました。

「もちろん。ドロシーがいなければ、ぼくは絶対に脳みそを手に入れられなかっただろう。あのトウモロコシ畑のさおから持ち上げて、エメラルドの都につれてきてくれたんだ。だからぼくのツキはすべてドロシーのおかげだし、無事にカンザスに送り出すまではずっとついててあげるんだ」

ドロシーは感激して言いました。「ありがとう。みんなとても親切ね。でもできるだけはやく出発したいの」

かかしはすぐに答えました。「明日の朝に出発だ。ではみんな準備にかかろう。長旅になるぞ」