ブリキの木こりを救出

ドロシーが目を覚ますと、木の間からお日様がかがやいていて、トトはとっくに起きて鳥やリスを追いかけていました。かかしは辛抱強く自分の隅に立って、ドロシーを待っていました。

「水をさがしにいかないと」とドロシーはかかしにいいました。

「水って、なんのために?」とかかし。

「道中のほこりを顔からきれいに洗い流すのと、乾いたパンがのどにくっつかないように飲むためよ」

「肉でできてるってのは不便だねえ」とかかしは考え深そうに言いました。「寝なきゃいけないし、食べたり飲んだりしなきゃいけないんだもの。でも、きみには脳みそがあるから、きちんと考えられるんならそれなりの苦労をするかいもあるんだろうね」

二人は小屋をあとにして森の中を歩き、澄んだ水の小さな泉を見つけました。ドロシーはそこで水を飲み、水浴びをして朝ご飯を食べました。バスケットのパンは残り少なかったので、かかしが何も食べないのはありがたいなと思いました。というのも、自分とトトの分だけで今日一日もつくらいしか残っていなかったのです。

ご飯を終えて、黄色いれんがの道に戻ろうとしたとき、近くで大きなうめき声がしたので、ドロシーはとびあがりました。

「いまのは何?」とびくびくしてドロシーはたずねます。

かかしは答えました。「想像もつかないけど、調べにいこうか」

ちょうどそのとき、もう一度うめき声がしました。音は後ろからきているようでした。そこでふりむいて、森の中に一歩、二歩と入ってみたところ、ドロシーは木の間に落ちるお日様の光で輝くものを見つけたのです。そこに向かってかけだしましたが、手前のところでおどろきの声をあげて立ち止まってしまいました。

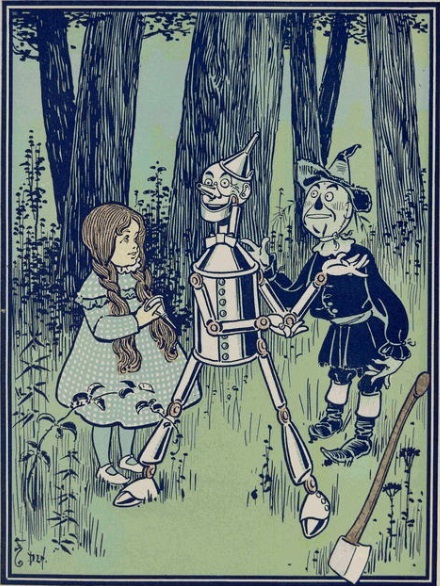

大きな木が一本、途中まで切られていて、その隣には斧を振り上げたままの姿で、全身ブリキでできた男の人が立っていたのです。頭と腕と脚は胴体に関節でつながっていましたが、まったく身動きせずに立ちつくし、少しも動けないかのようです。

ドロシーはあぜんとしてそれを見つめました。かかしもです。トトは鋭く吠えて、ブリキの脚にかみつきましたが、歯をいためてしまいました。

「あなた、うめきましたか?」とドロシーはきいてみました。

「はい」とブリキの男は答えます。「うめきました。一年以上もうめきつづけているんですが、これまでだれもききつけてくれないし、助けにもきてくれなかったんです」

「何かお手伝いしましょうか?」とドロシーはそっとたずねました。その人の悲しそうな声に胸を動かされたからです。

「油のカンを取ってきて、関節に油を差してください。ひどく錆びてしまって、少しも動かせないんです。きちんと油をさせば、すぐに元通りになりますから。油のカンは、わたしの小屋のたなにあります」

ドロシーはすぐに小屋にかけもどって油のカンを見つけ、ブリキの男のところに戻って、心配そうにたずねました。「関節はどこにあるの?」

「まずは首をお願いしますよ」とブリキの木こり。そこでドロシーが油をさしました。そしてひどくさびていたので、かかしがブリキの頭をつかんで、ゆっくり左右に動かしてあげて、やがて首は自由に動くようになりました。するとブリキの木こりは、自分で首が動かせるようになったのです。

「こんどはうでの関節をお願い」と言われて、ドロシーはうでに油をさし、かかしが気をつけながらそれを曲げたり伸ばしたりしてあげると、さびが完全に取れて、新品同様になりました。

ブリキの木こりは満足そうなため息をついて斧をおろし、木にたてかけました。

「いやあ、いい気分だ。さびついてからずっとあの斧をふりあげていたので、やっとおろせてありがたい。さて今度はあしの関節に油を差していただけたら、もう全部だいじょうぶになりますよ」

そこでみんなはあしにも油をさして自由に動けるようにしてあげました。ブリキの木こりは助けてもらったことに何度も何度もお礼を申しました。とても礼儀正しくて、とてもよろこんでいるようです。

「みなさんが通りかからなかったら、いつまでもあそこに立っていたでしょうよ。だからお二人はまちがいなく命の恩人です。どうしてこんなところへ?」

「エメラルドの都へ、えらいオズに会いにいくところよ。あなたの小屋で夜明かしをしたんです」とドロシー。

「どうしてオズに会おうなどと?」とブリキの木こり。

「あたしはカンザスに送り返してほしいから。そしてかかしは頭に少し脳みそを入れてほしいのよ」とドロシーは答えました。

ブリキの木こりは、しばらく深く考えこみました。そしてこう言いました。

「オズはわたしに心をくれるでしょうか?」

「あら、くれるんじゃないかしら。かかしに脳みそをあげるのと同じくらい簡単なはずよ」とドロシー。

「確かに」とブリキの木こりが答えました。「それなら、もし一行に加えていただけるのでしたら、わたしもエメラルドの都にいって、オズに助けてもらいましょう」

「いっしょにおいでよ」とかかしは真心こめていいました。そしてドロシーも、いっしょにきてくれれば大歓迎だと言い添えました。そこでブリキの木こりは斧を肩にかついで、みんなで森をぬけて、黄色いれんがを敷いた道にやってきました。

ブリキの木こりは、油のカンをバスケットに入れておいてくれるように頼みました。「また雨にふられてさびてしまったら、油のカンがどうしてもいりますから」

新しい仲間が加わったのはなかなか運のいいことでした。というのも、旅を再開して間もなく、木や枝だが路上にあまりにびっしり茂って通れないところにさしかかったからです。でもブリキの木こりはすぐに斧をふるって上手にきりひらいたので、やがて全員が通れるくらいの通路ができました。

ドロシーは歩きながら一心に考えごとをしていたので、かかしが穴にころがり落ちて、道のわきに転がってしまったのにも気がつきませんでした。かかしは、助けてくれとドロシーに呼びかけなくてはなりませんでした。

「穴をよけて通ればよかったのではありませんか?」とブリキの木こりはたずねました。

「そこまで頭がよくないんだよ」とかかしは上機嫌で言います。「ほら、頭にわらが詰まっているだろ。だからオズにいって、脳みそをくださいと頼むんだよ」

ブリキの木こりは言いました。「ああなるほど。でも結局のところ、脳みそはこの世でいちばんいいものってわけじゃありませんから」

「きみは脳みそがあるの?」とかかしがたずねます。

「いいえ、頭はまったくの空っぽですよ。でも昔は脳みそもあったし、心もあったんです。両方試したうえで言うと、わたしは心のほうがずっとほしい」

「それはまたどうして?」とかかし。

「身の上話をしてあげましょう。そうすればおわかりいただけるはず」

そこで森を歩きながら、ブリキの木こりはこんなお話をしたのでした:

「わたしは森の木を切って材木を売る木こりの息子として生まれました。大きくなると、わたしも木こりになり、お父さんが死ぬと、年老いたお母さんの面倒を死ぬまで見ました。それからひとりぼっちで暮らすより結婚したほうがさびしくないだろうと思ったのです。

マンチキンの女の子の中に、実に美しい娘がおりまして、やがてわたしは心のそこからその子を愛するようになりました。相手も、もっといい家を建てられるほど稼げるようになったら、すぐにも結婚しようといってくれました。でもその子がいっしょに暮らしていた老婆は、だれとも結婚させたくなかったんです。この老婆はなまけもので、彼女がずっといっしょにいて、料理や家事をやってほしいと思っていたのです。そこでこの老婆は東の邪悪な魔女のところへ出かけて、結婚をじゃましてくれたらヒツジ二頭とウシ一頭をあげると約束したんです。そこで邪悪な魔女はわたしの斧に呪文をかけて、わたしが精一杯木を切っていると(というのも新しい家と妻を少しでもはやく手に入れたかったので)、斧がいきなりすべって、左脚を切り落としてしまったのです。

これは最初、とても不幸なことに思えました。というのも片脚では木こりはあまりつとまりませんから。そこでブリキ職人のところへいって、ブリキで新しい脚をこしらえてもらいました。いったん慣れたら、脚は非常に具合がよい。でも東の邪悪な魔女はそれを見て腹をたてました。というのも、魔女は老婆にわたしがきれいなマンチキン娘とは結婚しないと約束していたからです。また木を切りはじめると、またもや斧がすべって右足を切り落としました。またもやわたしはブリキ職人に頼んで、またもやブリキの脚を作ってもらいました。その後、魔法のかかった斧は腕を一本ずつ切り落としてしまいましたが、わたしはくじけずに、ブリキの腕をつけました。すると邪悪な魔女は、またもや斧をすべらせて、こんどはわたしの頭を切り落としました。これで自分もおしまいかな、と最初は思いましたよ。でも折良くブリキ職人が通りがかって、ブリキで新しい頭を作ってくれたんです。

これで邪悪な魔女を出し抜いてやったと思って、前にもまして仕事に精を出しました。でも、敵がどれほど邪悪か見くびっていましたよ。魔女は、美しいマンチキン娘への愛を消す新しい方法を考え出して、また斧をすべらせました。こんどは胴体が切りさき、からだがまっぷたつになってしまいました。またもやブリキ職人が助けにきてくれて、ブリキの胴体を作って、ブリキの腕や脚や頭を関節でくっつけてくれました。でも無念! もう心がなくなっていたので、マンチキン娘への愛が完全になくなり、結婚なんかどうでもよくなってしまいました。たぶんまだあの老婆といっしょに暮らしながら、わたしが迎えにくるのを待っているでしょうに。

からだはお日様の下で実にピカピカで、わたしはとても誇らしかったし、もう斧がすべっても関係ありません。ブリキは斧で切れませんから。危険は一つだけ――関節がさびることです。でも小屋に油のカンを置いて、必要ならいつでも自分の手入れをしていました。ところが、ある日これを忘れてしまい、夕立につかまって、しまったと思う間もなく関節がさびついて、そのまま森の中に立っていたところへあなたたちがきて助けてくれたわけです。ひどい経験でしたが、その間にいろいろ考えて、なくしたものの中でいちばん大きかったのは、心をなくしたことだなあ、と思ったんですよ。恋をしているときには、この世でいちばんの幸せ者でした。でも、心がない人なんかだれも愛してくれません。だから、オズに心をくれるよう是非ともお願いするんです。もらえたら、あのマンチキン娘のところへいって、結婚するつもりです」

ドロシーもかかしも、ブリキの木こりのお話にとても感心しましたし、これでなぜあんなに心をほしがるのかもわかりました。

「それでも、ぼくは心より脳みそをお願いするな。心があっても、バカはそれをどう使うかわからないだろうから」とかかしが言います。

ブリキの木こりは言い返しました。「わたしは心をとりますね。脳みそでは幸せになれません。この世でいちばん大事なのは幸せなんですから」

ドロシーは何も言いませんでした。というのも、友だち二人のどっちが正しいのかわかりかねたし、それに自分はカンザスのエムおばさんのところに帰りさえすれば、木こりに脳がなくてもかかしに心がなくても、あるいは二人が望み通りのものを手に入れても、あまり関係ないわと思ったからです。

いちばん心配だったのは、パンがほとんどなくなりかけているということでした。トトと自分があと一回ご飯をたべたら、バスケットは空になってしまいます。確かに木こりもかかしも何も食べませんが、ドロシーはブリキやわらではできていないし、食べ物を食べないと生きられません。