臆病ライオン

いままでずっと、ドロシーとその仲間たちは深い森の中を歩いていました。道はまだ黄色いれんがが敷かれていましたが、木の枯れ枝や落ち葉でかなりおおわれていて、歩くのもずいぶんと苦労します。

森のこのあたりには鳥がほとんどおりません。鳥はお日様のいっぱい当たる、開けた場所が好きなのです。でもときどき、木の間にかくれている野生の動物がたてる深いうなり声が聞こえてきました。そういう音は、少女の心臓をどきどきさせました。どんな動物がその音をたてているかわからなかったからです。でもトトにはわかりましたので、ドロシーのとなりにぴったりくっついて、吠え返したりもしませんでした。

「森から出るまでにあとどのくらい?」と子供はブリキの木こりにたずねます。

「わかりません」というのが答えでした。「わたしはエメラルドの都に行ったことがありませんから。でもお父さんが昔、わたしが子供の頃にでかけて、危険な国を通り抜ける長旅だったと言っていましたよ。でもオズの住む都の近くになるときれいだとのことです。でも、油のカンがある限りわたしはこわいものなしですし、だれもかかしにはけがをさせられません。あなたはおでこによい魔女のキスのしるしをつけているので、害から守ってもらえますよ」

「でもトトは? トトは何が守ってくれるの?」と少女は心配そうに言いました。

「トトが危険にあったら、わたしたちが守ってあげないといけませんね」とブリキの木こりが答えました。

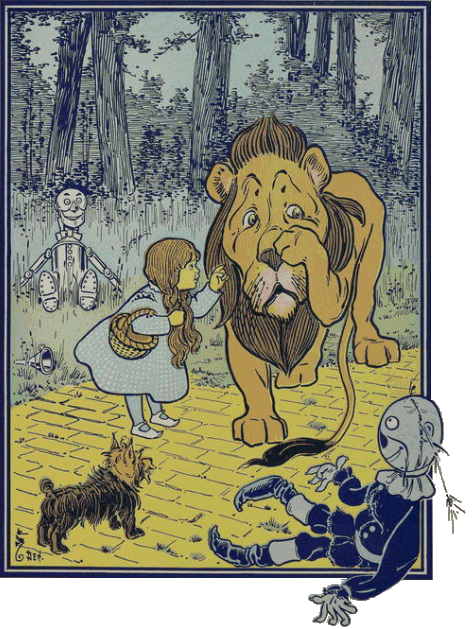

そう言ったそのとき、森からおそろしい吠え声が聞こえて、次の瞬間に大きなライオンが道に飛び出してきました。前足の一撃で、かかしはクルクルとふっとんで道の端に転がりました。それから鋭い爪をブリキの木こりに向かって振るいました。でもブリキには何の跡もつかず、木こりが道に倒れて動かなくなっただけだったので、ライオンはおどろきました。

小さなトトは、いまや直面すべき敵ができたので、吠えながらライオンにむかっていきました。そして大きな獣が口をあけて犬にかみつこうとしたとき、ドロシーはトトが殺されるのではないかとおびえて、危険もかえりみずに進み出ると、ライオンの鼻づらを思いっきりひっぱたいてこう叫びました。

「トトをかんだら承知しないから! 恥を知りなさい、あなたみたいな大きな獣が、小さいあわれな犬をかむなんて!」

「かんでないよう」とライオンは、ドロシーにぶたれた鼻を前足でさすりました。

「でもかもうとしたでしょう。からだは大きいくせに、臆病ものね」とドロシーは言い返します。

「やっぱりそうか」とライオンは、恥ずかしそうに頭をたれました。「やっぱりね。でもどうしようもないでしょうに」

「そんなの知らないわよ、まったく。あんなわらをつめた、あわれなかかしみたいな人を叩くなんて!」

「わらがつまってるの?」とライオンはおどろいて言いながら、ドロシーがかかしを助け起こして立たせ、ポンポンと叩いて形を整えるのを見つめました。

「決まってるでしょう」ドロシーはまだ怒っています。

「それであんなにかんたんに倒れたのか。あんなにコロコロころがっていったんで驚いたよ。もう一人もわら入りかい?」とライオン。

「いいえ。ブリキ製よ」とドロシーは木こりも助け起こします。

「それで爪がなまくらになりかけたのか。爪がブリキをひっかいたときには、背筋がゾーッとしたよ。それとそのかわいがってる小さな動物は何?」

「あたしの犬のトトよ」とドロシー。

「それもブリキかわらなの?」とライオンがききます。

「いいえ、どっちでもないわ。トトは……えーと……肉の犬よ」と少女は言いました。

「ふーん、おもしろい動物だね、それにこうしてみるとえらく小さいや。わたしみたいな臆病者でもなければ、こんな小さな動物をかもうとはしないでしょう」とライオンは悲しそうに続けます。

「どうしてそんなに臆病なの?」とドロシーは、不思議そうに巨大な獣を見つめました。というのも子馬くらいの大きさがある動物だったからです。

ライオンは答えました。「それはわからない。生まれつきそうだったんでしょう。森の他の動物たちは、当然わたしが勇敢なものと思ってるんだよ。というのもライオンはどこでも百獣の王だと思われてるからね。思いっきり吠えれば、他の生き物はみんなこわがって逃げ出すことがわかった。人間に会うと、いつもすごく怖くなるんだが、吠えるだけでみんな全速力で逃げ出す。ゾウやトラやクマがわたしに刃向かおうとしたら、わたしも逃げ出すだろう――すごく臆病なんだよ。でもみんな、わたしが吠えるのを聞いたとたん、逃げだそうとするし、わたしももちろんそれを見逃すんだ」

「でもそんなばかな。百獣の王が臆病だなんて」とかかし。

「そうなんだよ」とライオンは答えて、しっぽの先で目から涙をぬぐいました。「それがわたしの大いなる悲劇で、おかげでとても不幸せな一生なんだよ。でも危険に出会うたびに、胸がどきどきしてしまうんだ」

「心臓の病気かも知れませんよ」とブリキの木こり。

「そうかもしれない」とライオン。

「でももしそうなら、ありがたく思わなくっちゃ。心があることが証明されたんですからね。わたしはといえば、心がないから、心臓病にもなれないんですよ」とブリキの木こりは続けました。

「うーむ。心がなければ臆病者にならずにすむかもしれない」とライオンは考えこみます。

「脳みそは持ってるの?」とかかし。

「たぶんあるだろう。調べたことはない」とライオン。

「ぼくはえらいオズのところへいって、脳みそを少しくれるよう頼むんだ。ぼくの頭はわらがつまってるから」とかかしは言いました。

「そしてわたしは心をくれるよう頼むんだ」と木こり。

「そしてあたしは、トトといっしょにカンザスへ返してくれるよう頼むの」とドロシーがつけ加えます。

「オズはわたしに勇気をくれると思うかい?」と臆病ライオンはたずねました。

「ぼくに脳みそをくれるくらい楽にね」とかかし。

「あるいはわたしに心をくれるくらい楽に」とブリキの木こり。

「それかあたしをカンザスに送り返すくらい楽に」とドロシー。

「それなら、もしよければ、いっしょに行かせてもらおう」とライオン。「多少の勇気がないと人生が耐え難いんだよ」

「大歓迎よ、あなたがいれば、ほかの獣がよってこないもの。あなたを見てそんなにすぐに怯えるなら、他の動物たちのほうがずっと臆病なんじゃないかと思うんだけど」とドロシー。

「いやその通りなんだよ。でもそれでわたしが勇敢になるわけじゃないし、自分が臆病だと知っている限りは不幸なんだ」とライオン。

そこで一行は旅に出発いたしまして、ライオンは堂々たる歩みでドロシーの横を歩きました。トトはこの新しい仲間を最初は認めておりませんでした。というのも、ライオンの大きなあごでかみくだかれそうになったのを忘れてはいなかったからです。でもやがてもっとうちとけるようになり、すぐにトトと臆病ライオンはよい友だちになりました。

その日はもうそれ以上は、一行の平穏を乱すような冒険はありませんでした。まあ一度だけ、ブリキの木こりが道を這っているカナブンをふんづけて、かわいそうな虫を殺してしまったことはありました。おかげでブリキの木こりはとても悲しくなりました。いつも生き物を傷つけないように注意していたからです。だから歩きながら、悲しみと後悔の涙を流しました。涙はゆっくりと顔をつたい、あごのちょうつがいにかかり、さびさせてしまいました。やがてドロシーが質問をしたときにも、あごがしっかりとさびついてしまって口が開けません。木こりはとてもこわくなって、ドロシーになんとかしてくれと身振りで伝えましたが、わかってもらえませんでした。ライオンもまた、どうしたのか知りたがりました。でもかかしが油のカンをドロシーのバスケットから取り出して、木こりのアゴに油を差し、まもなく木こりはまたしゃべれるようになりました。

「これでいい勉強になりましたよ。ちゃんと足下に注意しないといけませんね。今度ムシやカナブンを殺したら、絶対にまた泣いてしまうし、泣くとアゴがさびて口がきけなくなってしまいます」と木こりは言いました。

それからというもの、木こりはとても気をつけて、道をしっかり見ながら歩きまして、小さなアリがいっしょうけんめい歩いているときにもちゃんと上を乗りこえて、傷つけないようにしました。ブリキの木こりは自分に心がないのをよく知っていましたから、他のものに残酷なことをしたり、不親切なことをしたりしないように気をくばっていたのです。

木こりはこう言うのでした。「きみたち心ある人々は、導いてくれるものがあるんだから、まちがったことなんかすることもないでしょう。でもわたしは心がないのだから、とても気をつけないと。オズが心をくれたら、こんなに気をつけなくてもいいはずですが」