アリス女王

「まあ、これはたしかに豪勢だわ!」とアリス。「こんなにすぐに女王さまになれるとは思わなかった――そして女王陛下、それならあえて申し上げましょう」ときびしい調子で続けます(アリスはいつだって、自分をしかるのがちょっと好きなのでした)。「そんなふうに、草の上でゴロゴロしてるなんて通りませんよ! 女王さまってもっと威厳がないとダメなんですからね!」

というわけで、アリスは立ちあがって歩き回ってみました――さいしょは、王冠が脱げちゃうんじゃないかと思って、ちょっとぎこちなかったのですが、でもだれも見ている人はいないし、と思って自分を安心させました。そして、またすわりながらこうつぶやきました。「それにもしあたしがほんとうに女王さまなら、いずれこれも立派にできるようになるはずよね」

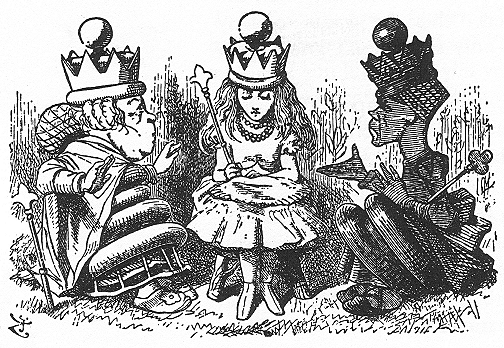

なにもかも、すごくへんてこに起こっていたので、気がつくと赤の女王さまと白の女王さまが、右と左の間近にいつの間にかすわっていても、ぜんぜんおどろきませんでした。いつのまにやってきたんだか、ぜひともきいてみたいとは思いましたが、でもちょっと失礼なんじゃないかな、とこわかったのです。でも、たぶん試合が終わったのか聞いてみても、いけないことはないかな、と思いました。「あの、ちょっと教えていただけないでしょうか――」おずおずと赤の女王さまを見て口を開きます。

「話しかけられるまで口を開くんじゃない!」女王さまは、ぴしゃりとアリスを制しました。

「でも、もしみんながその規則どおりにしたら、そして自分も話しかけるまで口を開かなかったら、そして相手もいつもこっちが口を開くのを待っていたら、ほら、だれも何も言わなくなっちゃって、それで――」アリスはいつだって、ちょっとした議論は大好きなのでした。

女王さまは叫びます。「ばかばかしい! 子供よ、わからぬのか――」ここで顔をしかめて、せりふがとぎれました。そしてしばらく考えこんでから、急に話をそらしました。「さっきの『もしあたしがほんとうに女王さまなら』というのは、どういう意味だえ? なんの権利があって女王を名乗る? しかるべき試験に合格するまでは、女王にはなれぬのだからな。そして、ことわざにも言うとおり、試験は急げ。すぐ始めるとしよう」

「『もし』って言っただけです!」かわいそうなアリスは、あわれっぽい調子でうったえました。

女王さま二人は顔を見合わせて、そして赤の女王さまが、ちょっと身震いしながら述べます。「この子は、自分が『もし』と言っただけだと述べておるが――」

「でもそれよりはずっといろんなことを発言しましたわよね!」と白の女王さまが、手をもみくちゃにしながらうめきます。「ほんとうにもう、とてもじゃないけどいろいろと!」

「まさしくその通り、であろうが」と赤の女王さまがアリスに申しました。「いつも正直におっしゃい――口を開く前によく考えて――そしてあとで書き留めておくこと」

「あたしだって別に本気でそんな――」とアリスが切り出しましたが、赤の女王さまがそれをすぐさまさえぎります。

「いまそのことで苦情を申したばかりであろうが! ちゃんと本気でなくてはいかんのじゃ! 本気なしの子供なんて、なんの役にもたたないであろう。冗談にすら、多少の本気はあるべきだし――そして子供は、願わくば冗談よりはだいじであってほしいものだがね。おまえだって、たとえ両手を使ってみても、それを否定することは能うまい」

「あたし、手で否定したりしません」アリスは反論しました。

「だれもするなどとは申しておらぬわ。単に、使っても否定はできないと申したのじゃ」と赤の女王さま。

「その子はねえ、そういうお年頃なんでございますよ。なにかを否定したくてしょうがないんだけれど――でも、何を否定していいかわからない、という!」と白の女王さま。

「性悪で始末におえない気質じゃね」と赤の女王さまが述べます。そして、一分かそこら、とても居心地の悪いだんまりが続きました。

だんまりを破ったのは赤の女王さまで、白の女王さまにこう申しました。「本日午後の、アリスの晩餐パーティーにご招待しましょう」

白の女王さまは弱々しくほほえみました。「ではわたしも陛下をご招待いたしますわ」

アリスが申します。「あたし、自分が晩餐パーティーをやることになってるなんて、ぜんぜん知りませんでした。でも、もしあるなら、お客様をご招待するのは、あたしのはずだと思うんですけれど」

「それをやる機会は与えてやったのじゃがの、でもおまえ、あえて申せばまだ礼儀作法の授業はあまり受けておらぬであろうが」

「礼儀作法は、授業で教わるものじゃありません。授業では計算とか、そういうのを教えるんです」とアリス。

「じゃあ足し算はおできになるわねえ」と白の女王さま。「一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一はいくつ?」

「わかりません。途中でついてけなくなっちゃって」とアリス。

「足し算はできない、と」と赤の女王が割り込みます。「引き算はできるかえ? 八引く九」

「八から九を引くのは無理です、そうでしょう」アリスは待ってましたとばかりに答えます。「でも――」

「引き算もおできにならないのねえ」と白の女王さま。「じゃあわり算はいかがかしら? パンをナイフで分割すると――答えはなあに?」

「それはたぶん――」とアリスが言いかけたところで、赤の女王さまがかわりに答えました。「バターパンだよ、もちろん。引き算をもう一つやってみるがいい。犬から骨をとったら、なにが残る?」

アリスは考えました。「骨は残らない、わよねえ、もちろん。だって取るんだから――そして犬も残らないでしょう、あたしにかみつきにくるもの――そしたらあたしだってぜったい残らないわ!」

「じゃあ何も残らないと思うわけじゃな?」と赤の女王さま。

「それが答えだと思います」

「ちがうな、毎度ながら」と赤の女王さま。「犬の正気が残る」

「でもいったいどうして――」

「やれやれ、少しは考えるがよいぞ!」と赤の女王さまが叫びます。「骨をとられたら、犬は怒って正気を失うであろうが、え?」

「そうかもしれませんわねえ」アリスは慎重に答えました。

「そうしたら、犬が去ったら、正気のほうがあとに残っているわけじゃろうが!」女王さまは、勝ち誇ったように叫ぶのでした。

アリスは、なるべく重々しい声を出そうとしました。「残らずに別の方向に向かうかもしれないじゃないですか」でも、ついつい考えてしまうのでした。「まったく、どうしてこんな、とんでもなくわけのわかんない話をしてるんだろう!」

「この子、計算はカケラもできないときた!」と女王さまたちは声をあわせ、思いっきりそれを強調してみせました。

「陛下は計算はおできになるんですか?」とアリスは、いきなり白の女王さまに向き直って申しました。こんなにあれこれ粗さがしをされるのがいやだったからです。

女王さまは息をのんで、目を閉じました。「もし時間さえいただければ、足し算はできますのよ――でも引き算は、どんな場合でもできませんの!」

「もちろん A B C はわきまえておるな?」と赤の女王さま。

「それはもちろんまちがいなく」とアリス。

「わたくしもですのよ」と白の女王さまがささやきます。「わたくしたち、いっしょに暗唱したりしましょうねえ。それで、これは秘密なんですけれど――わたくし、一文字だけの単語なら読めますのよ! これってなかなかすごくございませんこと? でも、あまりがっかりなさらないでくださいな。あなたもいずれ追いつかれますわよ」

ここで赤の女王さまがまたしゃべりだします。「実用問題なら答えられるかの? パンの作り方は?」

これには、アリスは大喜びで叫ぶように返事をいたしました。「あ、それなら知ってます! えーと、まず強力粉を用意して――」

白の女王さまがたずねました。「強力とおっしゃいましても、どのくらいお強うございますの? ライオンくらいですかしら、それともゾウくらいかしらねえ?」

「いえ、それはそういう強さじゃなくて、なんか小麦粉の種類の一種みたい――」

「見たいとおっしゃいましても、何がごらんになりたいのかしら? そんないろいろ話をお飛ばしになると、こちらといたしましてもねえ」と白の女王さま。

「頭をあおいでやろう!」赤の女王さまが心配そうに割り込みます。「考えすぎで、熱っぽくなってるはずじゃ」そこで二人は葉っぱをたくさん使って、がんばってアリスをあおぎはじめて、やがてアリスはやめてくださいとお願いしなくてはなりませんでした。髪の毛があちこち吹き流されてたいへんだったからです。

赤の女王さまが申します。「これでまた大丈夫だろうて。おまえ、語学はできるかえ? あっちょんぶりけをフランス語で言うと?」

「『あっちょんぶりけ』なんて日本語じゃありません」アリスは重々しく答えました。

「だれも日本語だなんて申してはおらぬ」と赤の女王さま。

アリスは、こんどこそこの面倒から逃げ道を見つけたと思いました。「『あっちょんぶりけ』が何語か教えてくださいましたら、それをフランス語で言うとどうなるか申しますけど!」と勝ち誇って申します。

でも赤の女王さまは、ちょっとツンとした様子で身を引いてこう申しました。「女王たるもの、取引などはせぬ」

「女王たるもの、質問もしないでくれたらいいのに」とアリスは思いました。

白の女王さまは、心配そうなようすです。「もう口論はよしましょうよ。稲妻の原因はなぁに?」

アリスは、これは絶対確実にわかってるわと思ったので、きっぱりと答えました。「稲妻の原因は雷で――あ、ちがった! いまのは逆でした!」と、あわてて訂正します。

「訂正には手遅れだわい。おまえが何か言ったら、それはもう確定して、その結果を受け入れるしかないのじゃ」と赤の女王さま。

「それで思い出しましたけれど――」と白の女王さまは目を伏せて不安そうに、手をにぎりしめたり離したりしています。「こないだの火曜日に、すごい雷雨がございましてねえ――というか、こないだの火曜日の一群の一つで、ということですけど」

アリスにはちんぷんかんぷんでした。「あたしの国では、一日は一度に一つずつしかないんですけれど」

赤の女王さまが申します。「それはなんとも貧相でうすっぺらいやり方じゃの。さてここでは、昼も夜もたいがいは一度に二つ三つ同時にこなして、冬になるとときには、最高で五夜くらいまとめてこなすね――もちろん暖をとるためじゃが」

「五夜まとめてとると、一夜よりあったかいんですか?」アリスはあえてたずねました。「五倍あったかじゃ、とうぜんであろう」

「でもその同じ規則によると、五倍寒くなるわけで――」

「まさにその通り! 五倍あったかで、しかも五倍寒い――ちょうど、わらわがおまえより五倍裕福で、しかも五倍賢いのと同じじゃ!」と赤の女王は叫びます。

アリスはため息をついて降参しました。「まさしく、答えのないなぞなぞみたいだわ!」と思って。

「それ、ハンプティ・ダンプティも見たんですよ」と白の女王さまは小さい声で、まるで独り言みたいに続けました。「コルク抜きを手にドアにやってきて――」

「そやつ、望みはなんじゃ?」と赤の女王さま。

白の女王さまは続けます。「どうしても入ってくると申しまして、というのもカバを探しているとか。さて、ことの次第を申しますと、そんなものは家の中にはおりませんでね、その朝は」

「いつもはいるんですか?」アリスはびっくりした口調でききました。

「ええ、まあ木曜だけですけどね」と女王さま。

「あたし、ハンプティ・ダンプティの望みなら知ってます。お魚をこらしめたかったのよ、だって――」

ここで白の女王さまがまた口を開きました。「とにかくものすごい雷雨でして、ものを考えることもできないくらい!」(「彼女の場合、もともと考えたりできぬたちでな」と赤の女王さま)「そして屋根が一部はずれてしまったんですのよ、そして雷がいっぱい家に入って参りましてねぇ――そしてこんなおっきなかたまりになって、部屋の中をころげまわりますんですの――テーブルとかいろいろひっくり返しまして――わたくし、もうおびえすぎて、自分の名前も思い出せなくなってしまったんですのよ!」

「そんな事故の最中に、自分の名前を思い出そうなんて、そもそもやらないほうがいいな、だって何にも役にたたないじゃない!」とアリスは思いましたが、かわいそうな女王さまの気持ちを傷つけまいとして、これは口には出しませんでした。

「陛下はこの方に寛大でなくてはなりませぬぞ。悪気はございませぬのじゃが、一般にいって、この方はまぬけなことを言わずにはいられんのじゃ」と赤の女王さまは、白の女王さまの片手をにぎり、やさしくなでながらアリスに申しました。

白の女王さまはおずおずとした様子でアリスを見つめます。アリスとしても、なにか言った方がいいにちがいない、とは思いましたが、ここでは何も言うことを思いつきません。

赤の女王さまは続けます。「もともとあんまり育ちはよくない方なのですじゃ。でも、この気だてのよさは驚くほど! 頭をなでてやってごらんなされ、すごく喜びますぞ!」でもこれは、さすがのアリスも勇気がありませんでした。

「ちょっとの優しさ――それと髪を紙にくるんでやること――それでこの方はおどろくほど――」

白の女王さまは深いため息をついて、頭をアリスの肩にもたせかけます。「もうとても眠いですの」とうめきます。赤の女王さまが申しました。

「かわいそうに、疲れておられるのじゃ。髪をなでておやり――ナイトキャップを貸してあげて――そして気持ちのよい子守歌を歌ってさしあげるのじゃ」

アリスは、最初の指示だけには従おうとしました。「でもナイトキャップは持ってません。それに、気持ちのいい子守歌も知らないです」

「ではわらわが自らやるしかないな」と赤の女王さまは、歌い始めました:

おやすみご婦人、アリスのひざで!

宴の支度が整うまでお昼寝

宴が終われば舞踏会

紅白女王とアリスとみんな!

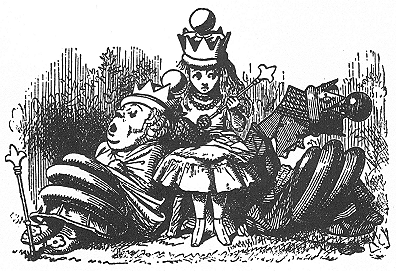

「さあこれで歌詞がわかったじゃろ」と赤の女王さまは、アリスの反対側の肩に頭をのせます。「こんどはわらわに歌うのじゃ。わらわも眠気をもよおしてきたでな」次のしゅんかん、女王さま二人ともぐっすり眠っていて、しかも大いびきをかいています。

「あたし、どうすればいいのかしら!」とアリスは、丸い頭が一つ、また一つと、肩からすべりおちて、重たい固まりみたいにひざに転げ込んできたので申しました。「こんなことって、これまで一度もなかったはずよ、寝ている女王さま二人もいっしょにめんどう見なきゃならないなんて! いいえ、イギリス史上一人も――だってありえないもの、女王さまって一度に一人以上はいなかったから。重たい人たちね、起きてちょうだいったら!」とアリスは、いらいらした口調で続けました。でも、返事はなく、軽いいびきだけ。

いびきは、一分ごとにますます強烈になってきて、だんだん曲のように聞こえてきました。とうとう、歌詞までききとれるようになってきました。そしてとても熱心に耳を傾けていたので、でかい頭二つがひざから消えたときにも、ちっとも名残惜しいなんて思いませんでした。

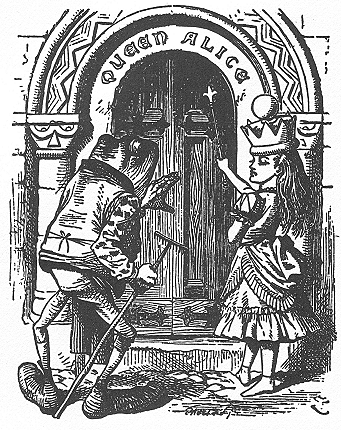

アリスは、おっきなアーチになった戸口の前に立っていました。そのアーチにはおっきな文字で「アリス女王」ということばがかかっていて、アーチの左右には呼び鈴のハンドルがついていました。一つは「お客用呼び鈴」、もう一つは「召使い用呼び鈴」とふだが出ています。アリスは思いました。

「歌が終わるまで待とうっと。それから呼び鈴を鳴らす――といっても――どっちをならせばいいのかな?」札に書いてあることで、ずいぶん混乱してしまったのです。「あたしはお客じゃないし、召使いでもないし。『女王』って書いたのがあってしかるべきよねぇ――」

ちょうどそのとき、ドアが細く開いて、長いくちばしの生き物がいっしゅん頭をつきだし「再来週まではだれも入れませんよ!」と言って、またドアをバタンと閉めてしまいました。

アリスはながいこと、ノックしたり呼び鈴を鳴らしたりしていましたが、何も起きません。やっと、木の下にすわっていたとっても年寄りのカエルが、立ち上がってゆっくりよたよたと、アリスのほうにやってきました。明るい黄色の服をきて、巨大なブーツをはいています。そして低いしゃがれたささやき声で申しました。

「やれやれ、こんどはなにごとですかいな?」

アリスはふりかえりました。だれでもいいからやつあたりしたい気分です。「このドアに応えるのは、どの召使いの仕事ですか! その者はどこにおりますか!」とアリスは、怒った調子で申しました。

「ドアって、どのぉ?」とカエル。

アリスはカエルのゆっくりまのびしたしゃべりかたでいらいらして、足を踏みならしたい気分でした。「このドアに決まっているでしょうが!」

カエルはそのおっきなどんよりした目で、一分かそこら、そのドアをながめていました。それから近くによって、親指でこすってみて、ペンキが落ちないか試しているようでした。それからアリスのほうを向きます。

「ドアに答えるって? こいつが何を質問してましたかね?」声がしゃがれすぎて、アリスがほとんど聞き取れないほどです。

「なにを言ってるんだかさっぱり」とアリス。

「あっしゃふつうにことばをしゃべっちょるでしょうが、え? それともあんた、つんぼ? このドアが何か質問しましたかいな?」とカエルは続けます。

「何も! ノックしてたのよ!」とアリスはいらいらして申します。

「それやっちゃあいかんよ――それはいかんよ――機嫌損ねちまうもんね」とつぶやいて、カエルはドアに歩み寄ると、でかい足でドアを一発けとばしました。「あんたが手をださなけりゃ、こっちも手を出さんでくれるんだから」と、またよたよた木のところに戻ります。

このしゅんかんに、ドアがサッと開くと、かんだかい声がこんな歌を歌っているのが聞こえました:

「鏡の国にアリスが語る

『我が手には杓、頭上には王冠

鏡の国の生き物たちよ、なんであれ

紅白女王と我との晩餐にくるがよい』

そして何百もの声が合唱に加わりました:

「ではグラスを急いで満たそう

ボタンとふすまをテーブルにふりまき

コーヒーにはネコを入れ、紅茶にはネズミを――

そして女王アリスに三の三十倍の歓迎を!」

そして歓声のごちゃごちゃした騒音がきこえて、アリスは考えました。「三の三十倍って九十よね。だれが数えてるんだろう?」一分ほどしてまた静かになって、同じかんだかい声が次の歌を歌うのでした。

「『鏡の国の生き物たちよ、近う寄れ!』とアリス

『我が姿を見るは栄誉、聞くは幸甚

食事とお茶をともにするは誇りなり

紅白女王と我との晩餐にくるがよい』」

そしてまたコーラスが続きます:――

「ではグラスに糖蜜とインクを満たし

その他飲むに快いもの何でも満たし

サイダーを砂に、ワインをウールにまぜ――

そして女王アリスに九の九十倍の歓迎を!」

「九の九十倍! そんなのいつまでたっても終わらないわ。いますぐ入ったほうがいいわね――」とアリスは思いました。そして入ったしゅんかんに、みんな死んだように、しーんとしずまりかえってしまいました。

アリスは大きな広間を歩いていきましたが、ずっと不安そうにテーブルに沿ってながめていきました。お客は全部で五十人ほど、それもいろいろです。動物もいれば鳥もいて、中には花もいくつか混じっています。「招待される前にでてきてくれてよかったわ。あたしだったら、だれを招待したらいいかさっぱり見当つかなかったでしょうから!」

テーブルのいちばん上座には、いすが三つありました。赤と白の女王さまがそのうち二つにすわっていましたが、真ん中のがあいています。アリスは、だれもなにも言わないのでちょっとまごまごしながらそこにすわりました。だれかしゃべらないかな、と思っています。

とうとう赤の女王が口を開きました。「もうスープと魚は下げられてしまったぞえ。ひざ肉を持て!」すると給仕たちが、マトンの脚をアリスの前に置きました。アリスは心配そうにそれをながめます。関節肉を切り分けるのなんて、これが初めてだったからです。赤の女王が申します。

「引っ込み思案のようじゃな。マトンの脚に紹介してつかわそう。アリス、こちらマトン。マトン、こちらはアリス」マトンの脚は皿の中で立ち上がり、アリスに軽くおじぎをしました。アリスもおじぎを返しました。おびえるべきなのか、おもしろがるべきなのか、見当もつきません。

「一切れお取りしましょうか」とアリスはナイフとフォークを手にとって女王二人を交互に見比べます。

「まさか、何を申しておるか」と赤の女王さまがきっぱりと申しました。「紹介された相手を切るなんて、エチケットに違反しておるではないの。ひざ肉をお下げ!」すると給仕たちがそれを運び去り、かわりにおっきなすももプリンを持ってきました。

アリスはいささかあわてて言いました。「プリンには紹介していただかないで結構ですから。そうでないと、晩ごはんが一口も食べられないでしょう。少しおとりしましょうか?」

でも赤の女王さまは冷たい目つきでアリスをにらむと、うなるように申します。「プリン、こちらはアリス。アリス、こちらはプリン。プリンをお下げ!」そして給仕たちの下げかたがすばやすぎて、アリスはおじぎを返すひまもありませんでした。

でも、命令を出すのが赤の女王さまだけというのは、アリスとしても納得がいきませんでしたので、試してみようと思って、アリスは叫びました。「給仕! プリンを戻してちょうだい!」そして、まるで手品みたいに、プリンがいっしゅんのうちに戻っていました。すごくおっきなプリンで、アリスとしてもマトンのときのように、ちょっとはたじろがずにはいられませんでしたが、でもいっしょうけんめいがんばって気持ちをおさえこんで、プリンを一切れ切ると、赤の女王さまに渡しました。

「なんとまあ失礼千万!」とプリン。「あんたからわたしが一切れ切ったりしたら、どれほどお気に召すか知りたいもんだよ、このいきものめが!」

プリンの声は、ねばっこい、脂肪っぽい感じの声で、アリスは返すことばもありませんでした。ただすわってそれをながめ、息をのむばかり。

「なんとか申すがよいぞ。プリンばかりにしゃべらせておくなど、とんでもないことじゃ!」と赤の女王さま。

「そうですね、今日はすごくたくさん詩を暗唱してもらったんですよ」とアリスが言い始めたとたんに、、みんな死んだようにしー んとしずまりかえって、いっせいにこちらを見つめるので、アリスはちょっとこわくなってしまいました。「そして、すごくおもしろかったんですけど――どの詩も、なにかしらお魚と関係があったんです。なぜここではみんな、そんなにお魚が好きなのかご存じですか?」

訳注:欧米では、貝も魚の一種と考えていることに注意。だから『セイウチと大工』の詩も、魚関連なのだ。

アリスはこれを赤の女王さまに向かってきいたのですが、その答えは、ちょっと見当はずれなものでした。女王さまは、とてもゆっくりと重々しく、アリスの耳に口を寄せて申します。「魚といえば、白の女王陛下はすばらしいなぞなぞをご存じなのじゃ――それもぜんぶが詩になっておる――しかもぜんぶ魚のこと。暗唱していただこうかの?」

「赤の女王陛下、それをおっしゃってくださるとはなんとご親切な」と白の女王さまは、アリスの反対側の耳にぶつぶつと申します。その声は、まるで鳩の鳴き声みたいでした。「実にすばらしいもてなしでございますわ! よろしいでしょうか?」

「ぜひに」とアリスはとても礼儀正しく申します。

白の女王さまはうれしそうに笑って、アリスのほっぺたをなでます。そして始めました:

「『まずは魚をつかまえなければ』

これは簡単、赤ん坊でもできるはず。

『つぎに、魚を買いましょう』

これも簡単、ペニーで買えるはず。

『さあ魚を料理して!』

これも簡単、一分もかからない。

『お皿に入れて!』

これも簡単、もとからお皿に入っているもの。

『持っておいで、食べるから!』

お皿をテーブルにのせるは簡単。

『お皿のふたをとっておくれ!』

さて、これはむずかしすぎて、できません!

ふたは糊づけみたいにしっかりくっつき――

ふたをお皿にくっつけて、お魚は間に横たわる

さて簡単なのはどちらかしら

魚のふたを解明するか、なぞなぞの謎を開けるか?」

「一分かそこら考えてみてからあててみるがよいぞ。その間に、こちらは陛下の健康を祈って乾杯いたそう――アリス女王の健やかならんことを!」と赤の女王さまは、思いっきり金切り声をあげて、お客たちはみんなすぐに乾杯して、しかもとってもへんてこなやり方で飲んだのでした。あるモノはグラスを消化器みたいに頭のてっぺんにのっけて、顔に流れ落ちてきたのを全部飲み干しました――デカンターをひっくり返して、テーブルのふちから流れ落ちるワインを飲んでいます――そして三人(カンガルーみたいです)はローストマトンのお皿にわれさきによじのぼって、うれしそうに肉汁をなめだすのです。「かいばおけのブタみたいね」とアリスは思いました。赤の女王さまが、アリスに向かって顔をしかめながら申します。

「お返しに、見事なスピーチをするがよいぞ」

そしてアリスが、とてもすなおに、でもちょっとびくびくしながら立ち上がると、白の女王さまがささやきます。「わたくしたちが、支えてさしあげないといけませんですからねえ」

「ありがとうございます。でも、支えていただかなくても、だいじょうぶだと思いますから」とアリスもささやき返しました。

「そんなことですむと思っておるのかえ?」赤の女王さまがきっぱりと申します。そこでアリスは、なるべく優雅にその役目を果たそうとしたのでした。

(「それで、二人ともすっごく押してくるの! まるであたしをペシャンコにおしつぶしたいみたいに!」とアリスは、あとでこの祝宴の様子をお姉さんに話してあげたときに言いました。)

確かに、スピーチをしながらアリスとしては、その場にじっとしているのがなかなかむずかしくなっていました。女王さま二人はそれぞれ右と左から猛烈に押してきて、アリスはほとんど空中に持ち上げられそうなくらい。「感謝の念で天にも昇る思いです――」とアリスは切り出しましたが、そう言いながら、アリスはほんとうに何センチか宙に上ってしまいました。でも、テーブルのふちをつかまえて、なんとか自分を引き下ろしたのでした。

「用心なさいな」と白の女王さまは、アリスの髪の毛を両手でつかんでわめきました。「何か起こりますわよ!」

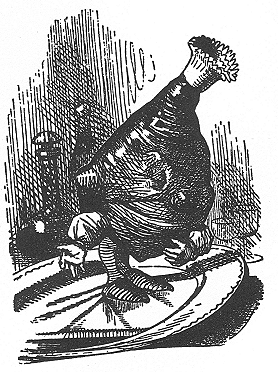

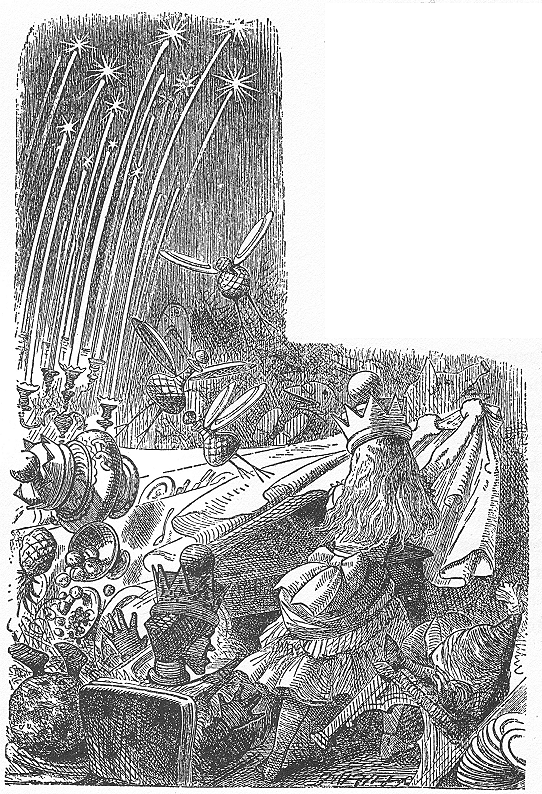

そしてそのとき(とアリスはあとになって表現しました)いろんなことが一気に起きました。ロウソクがみんないっせいに天井までのびあがり、まるでてっぺんに花火のついたイグサのしげみみたいになりました。そしてびんはと言えば、みんなお皿を二枚ずつ取って、それを急いで翼として自分にくっつけました。そしてフォークを脚としてくっつけると、あちこちめがけてパタパタ飛び回り始めたのでした。「ほんとうにまるで鳥みたいに見えるのねえ」とアリスは、始まりつつあるこのとんでもない混乱の中で、やっとのことでそう考えました。

このしゅんかんに、アリスのとなりから、耳ざわりな笑い声がして、アリスは白の女王さまに何があったのかと思いました。でも女王さまのかわりにそこにすわっていたのは、マトンの脚肉です。「わたくし、ここですわよ!」とスープ入れの中から声が叫び、アリスが向き直ると、ちょうど女王さまのおっきい人のよさげな顔が、器のふちからいっしゅんアリスに向かってニヤリとして、すぐにスープの中に消えてしまうところでした。

もういっしゅんも無駄にはできません。すでにお客さまの何人かは、お皿の上に横になっているし、スープのおたまがテーブルの上をアリスに向かって歩いてきて、そこをどけとせっかちに合図をよこしています。

「もぉがまんできない!」とアリスは叫んで飛び上がり、両手でテーブルクロスをわしづかみにしました。そのままグイッと強力にひっぱると、大皿小皿、お客さま、ロウソクがぜんぶ、床にガシャンといっしょくたに落ちて、山づみになりました。

「そしてあなたはといえば」とアリスは、カンカンになって赤の女王さまのほうを向きました。彼女こそがこのバカ騒ぎの大もとだと思ったからです――でも女王さまはもう隣にはいませんでした――いきなり小さな人形くらいの大きさに縮んでしまって、いまではテーブルの上にのっかり、自分が背後にひらひらさせているショールの後を、うれしそうにグルグルとおっかけているのでした。

ほかのときなら、アリスはまちがいなくこの光景にびっくりしていたはずです。でも、このしゅんかんには、もう何を見ても驚くどころではないくらい、アリスは頭に血が上っていました。「そしてあなたはといえば」と繰り返しつつ、ちょうどテーブルの上で燃えだしたびんを、まさに飛びこえつつあったその小さな生き物を捕まえました。「ゆすって子ネコにしちゃうからね、まったく!」