「ぼくならではの発明」

しばらくすると、騒音はだんだん小さくなってくるようで、やがてあたりはシーンとしずまり、アリスはびくっとして顔をあげました。あたりにはだれ一人見あたらず、最初に思ったのは、ライオンや一角獣やあのへんてこなアングロサクソン伝令たちのことは、ただの夢だったんじゃないか、ということでした。でも、あのおっきなお皿がまだ足下にころがっていました。あのすももケーキを切ろうとしていたお皿です。アリスはつぶやきました。「じゃあ、あれは夢じゃなかったんだわ。ただし――ただしこれがみんな、同じ夢の続きなら別だけど。でもこれがあたしの夢で、赤の王さまの夢じゃありませんように! ほかの人の夢の中にいるなんて、いやだもの」そしてちょっと文句を言うような調子でつけ加えました。「いって起こしてみて、何がおこるかぜひとも見てみたいわ!」

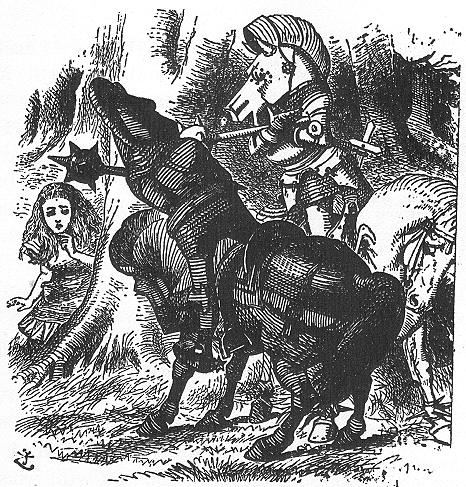

このとき、おっきなどなり声がして、アリスの考えが中断しました。「アホイ! アホイ! 王手!」そして真紅の甲冑を着た騎士が、おっきなこん棒をふりまわしながら、馬でパカパカとこっちにやってきます。目の前まできたときに、馬が急にとまりました。「これできみはぼくの捕虜だ!」と言いながら、騎士は馬からころげおちました。

びっくりはしていたものの、その時のアリスは、自分のことよりも騎士の身を思って縮み上がって、馬にのりなおすのをずいぶんと心配しながらながめたのでした。しっかりと鞍にまたがりなおすと同時に、騎士はまた「これできみは――」と繰り返しはじめましたが、そこで別の声が「アホイ! アホイ! 王手!」とそれをさえぎって、アリスはちょっとおどろいてあたりを見まわして、新しい敵をさがしました。

こんどやってきたのは白の騎士でした。アリスのとなりに馬をつけると、赤の騎士とまったく同じように、馬から転げ落ちました。それからまたまたがりなおし、そして騎士二人は、なにも言わずにしばらくにらみあっていました。アリスはちょっとうろたえつつ、二人を交互に見つめます。

「この子はぼくの捕虜なんだからな!」とうとう赤の騎士が申しました。

「うん、でもそこへぼくがやってきて、この子を救いだしたんだぞ!」と白の騎士が答えました。

「ふん、それならこの子をめぐって決闘だな」と赤の騎士はかぶとを手に取り(これは鞍の横にぶらさがっていて、なにやら馬の頭みたいなかっこうです)、それをかぶりました。

「決闘の規則はもちろん守るだろうな」と白の騎士もかぶとをかぶります。

「いつも守る」と赤の騎士。そして二人はお互いにすさまじい勢いでなぐりあいはじめたのでアリスは木の陰にかくれて、ふりまわすこん棒に当たらないようにしました。

アリスは、おっかなびっくり隠れ場所からのぞいて、決闘を見物しながらつぶやきました。「さてさて、決闘の規則ってなんなんだろ。規則その一は、片っぽの騎士の一撃が相手にあたったら、相手は馬から転げおちて、はずれたら自分が馬から転げ落ちるってことみたい――それと別の規則は、どっちもこん棒を、指人形みたいに腕で持つってことみたいだわ――転げ落ちるとき、どっちもすっごい音をたてるんだなぁ。まるで火かき棒の束をまるごと鉄格子の中に落としたみたい! それと、馬たちはすごくおとなしいのね。まるでテーブルみたいにじっとして、二人が落ちたりまたがったりしてもぜんぜん動かないわ!」

アリスの気がつかなかったもう一つの決闘の規則は、落ちるときには必ず頭から落ちるということのようでした。そして二人がそうやって、仲よくならんで落っこちて決闘は終わりました。そして二人は立ちあがると、握手して、そして赤の騎士は馬にまたがると、パカパカと走り去っていきました。

「輝かしい勝利だっただろう!」と白の騎士は、ぜいぜい言いながら近寄ってきました。

「わかんない」とアリスは疑わしそうに言いました。「あたし、だれの捕虜にもなりたくない。女王さまになりたいの」

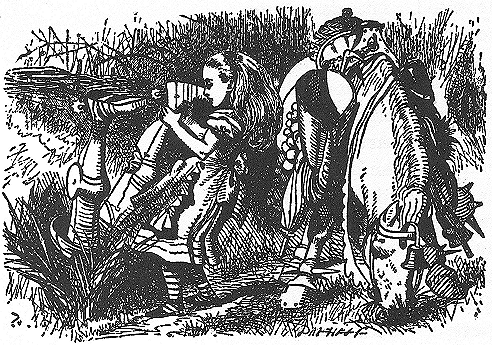

「うん、なれるよ。次の小川をこえればね。ぼくが森のはしまで安全に送ってあげよう――そしたらぼくはもどんなきゃ。それがぼくの動きのおしまいだから」と白の騎士が申します。

「ありがとうございます。かぶとをぬぐの、おてつだいしましょうか?」明らかに、騎士一人では手にあまることのようでした。が、アリスはなんとかいっしょうけんめいゆすって、やっと騎士のかぶとをぬがせるのに成功しました。

「これでやっと楽に呼吸ができる」と騎士は、ぼさぼさの頭を両手でうしろになでつけて、やさしそうな顔と、おっきくておだやかな目をアリスのほうに向けました。こんな変なかっこうの兵隊さんは、これまで見たことないや、とアリスは思いました。

身につけた甲冑はブリキで、どうもぜんぜんからだにあっていないようです。さらに肩からは変な形の木の箱がかかっていて、それが逆さまで、ふたがぶらぶらと開いたままぶら下がっています。アリスは、すごくおもしろがってそれをながめました。

「見たところ、ぼくの小箱に感動してるようですね。それ、ぼくならではの発明なんですよ――服とかサンドイッチとかを入れとくんです。さかさにして運ぶのはですね、雨が中に入らないようにするためなんです」

「でも、中のものが外に出ちゃうでしょう。ふたが開いてるの、知ってました?」とアリスが優しく指摘しました。

「知らなかった」と騎士は、ちょっと困ったような顔色を浮かべて申しました。「じゃあ、中のものも全部こぼれちゃったはずだ! 中身がなけりゃ、箱もなんの役にもたたない」と言いながら騎士は小箱を鞍からはずして、まさにしげみに投げ込もうとしたところでいきなり何か思いついたらしく、慎重に木にぶら下げました。そして「なぜああしたか、わかる?」とアリスに申します。

アリスは、首を横にふりました。

「ハチが中に巣をつくるといいな、と思ったから――そうしたらハチミツが手に入るでしょう」

「でも、ハチの巣ならもう持ってるじゃないですか――少なくともそれらしいものを。ほら、鞍にゆわえてある」とアリス。

「うん、それもすごくいいハチの巣なんだよ」と騎士は、不満そうな声でいいました。「もう最高級品。それなのに、ハチの一匹たりとも、近寄ってきさえしないんだよ。それともう一つ、ねずみ取りも。ネズミのせいでハチがこないのかも――それともハチのせいでネズミがこないのかな。どっちかわからないけど」

「ええ、ねずみ取りはちょうどふしぎに思ってたとこです。馬の背にネズミがいるなんて、あまりありそうにないと思ったから」とアリス。

「あまりありそうにない、かもしれないけど、でも万が一きたら、そこらじゅう走り回られちゃかなわないでしょうに」と騎士。そしてちょっと間をおいてから続けます。「つまりね、あらゆる事態にそなえておくのがだいじなわけ。だからこの馬は、足のまわりにあんなに金具をつけてるんだよ」

「でも、なんのためのものなんですか?」アリスは興味津々といった声でききました。

騎士は答えました。「サメにかまれるのをふせぐため。ぼくならではの発明なんだよ。さあ、馬に乗るのをてつだって。森のはしまで送ってあげよう――そのお皿はなんのお皿?」

「すももケーキ用だったんですけど」とアリス。

「いっしょに持ってったほうがいいね。すももケーキが見つかったときに便利だから。このふくろに入れるのを手伝ってよ」

これはずいぶんと長い時間がかかりました。アリスはとっても気をつけて袋の口を開いていたのですが、騎士がお皿をいれるのに、まったくとんでもなくぶきっちょだったからです。最初の二、三回は、お皿を入れようとして自分が袋の中におっこちてしまいました。「なかなかおさまりがきついからねえ」やっと入れ終えたときに騎士が申します。「袋の中にはロウソクがいっぱい入ってるもんで」そして袋を鞍にぶらさげました。そこにはすでに、ニンジンの束や暖炉の金具や、その他いろんなものでいっぱいです。

「きみの髪の毛は、しっかり頭にくっついてるといいけど」また動き出したときに、騎士は続けて申しました。

「まあ、ごくふつうにくっついてますけど」とアリスは、笑いながら答えます。

騎士は心配そうです。「それじゃじゅうぶんとは言えないな。だってここでは、風が実にものすごく強いんだよ。もうスープみたいに強いんだからね」

「髪が吹き飛ばされないようにする計画は発明なさったんですか?」とアリスはきいてみました。

「いやまだ。でも、髪の毛が落っこちないようにするための計画ならあるよ」

「ぜひ聞かせてくださいな」とアリス。

騎士は申します。「まず、棒を立てるよね。それから、髪の毛をそれに沿って、こう上向きにつたい上がらせるんだよ、果物の樹みたいに。さて、髪が落ちるのは、それが下向きにぶら下がっているからだろう――上向きに落ちるものなんてないからね。こいつはぼくならではの発明による仕組みだよ。気に入ったら試してくれていい」

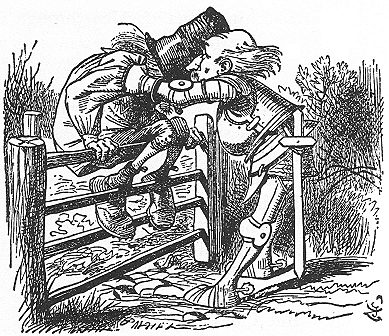

あまり快適な仕組みじゃあなさそうね、とアリスは考え、数分ほどこのアイデアに頭をなやませつつ、だまって歩いていましたが、でもしょっちゅう立ち止まっては、かわいそうな騎士を助け起こしてあげなきゃなりませんでした。この騎士は、どう見ても馬に乗るのがへたくそです。

馬がとまるたんびに(というのはかなりしょっちゅうでした)、騎士は前に転げ落ちます。そして馬が動き出すたびに(馬はこれを、かなり急にやるのでした)騎士はうしろに転げ落ちます。それ以外は、そこそこ馬に乗っていられるのですが、ただしクセなのか、なんだかんだと横に転がり落ちるのです。しかも転がり落ちてくるのは、たいがいアリスの歩いている側だったので、アリスはじきに、あんまり馬の近くを歩きすぎるのは、やめといたほうがいいな、とわかったのでした。

「馬に乗るの、どうもあんまり練習なさってないんですね」五回目にころげおちた騎士を、馬上に助け上げながら、アリスはついに思い切って言ってみました。

騎士はこう言われてとってもびっくりしたようすで、それにちょっとムッとしたようです。「どうしてそんなふうに思うね?」そういいながら騎士は鞍になんとか戻り、その間片手でアリスの髪の毛をつかんで、反対側に落ちないようにしていました。

「だって、いっぱい練習した人は、そんなにしょっちゅう落っこちたりしないもの」

「ぼくだって、たっぷり練習はしてる」と騎士はとっても重々しく申しました。「それはもうたっぷりとね!」

アリスは「まあそうですか」以上のせりふを思いつきませんでしたが、これをなるべく心をこめて申しました。二人はその後ちょっとばかりだまって進みました。騎士は目を閉じてぶつぶつつぶやいていますし、アリスは、いつまた騎士が転げ落ちるかと、ハラハラしながら見守っています。

突然、騎士は右腕をふりまわしながら大声を張り上げました。「乗馬の極意というものはだね、こうして――」そこで文章は、始まったのと同じくらいいきなり終わりました。というのも騎士は、まさにアリスの道筋の真ん前に、頭から思いっきりころげ落ちたからです。こんどはアリスもかなりおびえました。そして騎士を助け起こしながら、心配そうに申します。「骨、折れたりしてませんよね?」

「あえて言うほどのものは一つも」と騎士は、二三本なら折ってもかまわないとでも言いたげに申しました。「乗馬の極意というのはだね、さっきぼくが言いかけていたように――こう、バランスをしっかり保つことなんだ。ほら、こんなふうに――」

騎士は手綱を放して、両手をひろげて見せ、アリスに言わんとするところを示そうとします。そしてこんどは、背中からベタッと、馬の脚の間に落っこちてしまいました。

「練習ならたっぷり!」アリスに立ちあがらせてもらいながらも、騎士は繰り返し続けました。「練習ならたっぷり!」

「ちょっとどうしようもなさ過ぎるわ!」アリスはもうがまんできなくなって叫びました。「車輪のついた木馬にすればいいのよ、まったく!」

「それってガタガタしないで進む?」と騎士は、ひどく興味を覚えたようにたずねます。そしてそう言いつつも、馬の首にあわてて抱きついて、かろうじてまた落っこちるのを防いだのでした。

「ええ、生きた馬よりはずっと」とアリスは、必死でこらえながらもついつい笑い声をあげてしまいました。

「一つ手に入れることにしよう」と騎士は、考えこんでつぶやきました。「一つか二つ――いくつか」

その後、しばらく沈黙が続いて、それから騎士がまた続けます。「ぼくは発明にかけてはすごい腕のもちぬしなんだ。で、気がついたと思うけれど、さっき引っ張り上げてくれたとき、ぼく、ちょっと考え深そうな様子をしてただろ?」

「そういえばちょっと重々しかった」とアリス。

「うん、ちょうど門を乗り越える新しい方法を発明してるところだったわけ――聴きたい?」

「ええ、ぜひぜひ」アリスはとても礼儀正しいのです。

「どうして思いついたか話してあげよう。つまりね、こう考えたわけ:『むずかしいのは足だけだ。頭はもうじゅうぶん高いところにあるから』。だから、まず頭を門のてっぺんにのっける――それからさかだちをする――すると、足もじゅうぶんに高くなるよね――そしたら門を越えられたことになる」

「ええ、それができたら、越えたことになるでしょうねえ」アリスは考えこんで申しました。「でもそれって、ちょっとむずかしいと思いません?」

騎士は重々しく答えます。「まだ試してないから、確実なことは言えないけど――でも確かに、ちょっとはむずかしいかもしれないねえ」

騎士はそれを考えてずいぶんいらだっているようだったので、アリスはあわてて話をそらしました。「すごく変わったかぶとですねえ! これもご自身の発明なんですかぁ?」と明るくたずねます。

騎士はほこらしげに、鞍からぶら下がっているかぶとを見おろしました。「そうだよ。でも、これよりもっといいのを発明したことがある――おさとうのかかったパンみたいなやつ。それをかぶっていると、馬から落ちても、それが直接地面にふれてる。だから、落ちる距離もすごく短くてすんだわけ――でも、そのかぶとそのものの中に落っこちる危険は確かにあってね。一度そういうことがあって――しかも最悪だったのは、ぼくがそこから出られる前に、もう一人の白の騎士がやってきて、それをかぶっちゃったんだ。じぶんのかぶとだと思って」

騎士はこれをずいぶんと荘厳な様子で申しますので、アリスは死んでも笑っちゃいけないと思いました。でも、ついつい声がふるえてしまいます。「そしたら、相手の方をけがさせちゃったんじゃないですか? だってその方の頭のてっぺんにいたんですもの」

「もちろん、けとばさなきゃダメだった」騎士はもう真剣そのものです。「そしたらあいつもかぶとを脱いでくれたんだけど――でも、ぼくを出してくれるのに、もう何時間もかかっちゃってね。もうはまりかたがきつかったもので――お酢のにおいみたいにね」

「でもそれって、『きつい』がちがうでしょう」アリスは反論します。

騎士は首を横にふりました。「ぼくの場合は、いろんなきつさだったんだよ、これは保証してもいい!」こう言いながら、ちょっと興奮して両手をあげ、そしてすぐさま鞍から転げて、深いみぞに頭からつっこんでしまいました。

アリスはみぞの縁にかけていって、騎士を捜してみました。いまの落下にはちょっと驚かされたのです。というのも、その前のしばらくは、なかなか上手に馬にのったままになっていたし、こんどこそはけがをしたんじゃないか、と思ってしまったからです。でも、見えるのは騎士の足の裏だけでしたが、でもいつもの調子で騎士がしゃべっているのがきこえて、アリスはとてもほっとしました。「いろんなきつさ、ね。でもあいつも他の人のかぶとをかぶるなんて、不注意もはなはだしい――それも中に人が入ってるのをかぶるなんて」

「頭を下にして、いったいどうしてそんなにおちついてしゃべってられるんですか?」とアリスは、騎士の足をつかんでひきずり出して、土手にぐったりと横たわらせてあげながらきいてみました。

騎士は、この質問におどろいたようでした。「ぼくの体がたまたまどこにあったって、関係ないでしょう。頭はぜんぜん変わらずにはたらき続けるんだよ。いや実は、頭が下にあればあるほど、新しいものをどんどん発明できるんだよ」

ちょっと間をおいて、騎士は続けます。「さてぼくがやったその手のことでいちばん賢いのが、ごはんで肉料理を食べてる間に、新しいプリンを発明したことだったのね」

「そのごはんのデザートに間に合うように思いついたんですか?」とアリス。

「いや、そのごはんのデザートは無理だよ」と騎士は、ゆっくり考え深げに申します。「いやいや、まさかそのごはんのデザートはね」

「じゃあ、その次の日になっちゃったんですね。一回のごはんで、デザート二回は無理ですもんね」

「うん、いいや次の日でもなかったな」と騎士は、さっきのように繰り返します。「いやいや次の日ではね。いや実は」と頭を下げて、そして声をどんどん落としながら続けます。「実はあのプリンが実際に料理されたことはないと思うんだよ。それどころか、そのプリンはこれからだって、ぜったい料理されることはないと思うよ! それでも、発明するのに実に巧みなプリンではあったわけ」

「それって、何でつくるつもりだったんですか?」とアリスは、騎士を元気づけようとしてきいてみました。かわいそうな騎士さんは、このことでかなり落ち込んでいるみたいだったからです。

「まずは吸い取り紙を用意しまして」と騎士は、うめきながら答えます。

「それじゃあんまりおいしくなさそう――」

「それだけなら、そりゃおいしくないよ」騎士は喜々としてわりこみました。「でも他のものと混ぜると、もうぜんぜんちがってくるんだよ――火薬とか、封蝋なんかと混ぜるの。で、ここでお別れだ」二人はちょうど森のはずれまでやってきたのでした。

アリスは、ぽかーんとした顔をするしかありませんでした。なんせ、プリンのことを考えていたもので。

「悲しいんだね」と騎士は心配そうに申します。「歌をうたってなぐさめてあげよう」

「すごく長いですか?」とアリスはたずねました。その日は、もうずいぶんたくさん詩をきかされてきたからです。

騎士は言いました。「長い。でも、それはそれはきれいなんだ。ぼくが歌うのを聞いた人はみんな――みんな目に涙を浮かべるか、それとも――」

「それともなに?」とアリス。騎士が急に口を止めたからです。

「それとも浮かべないか、だよ。この歌の名前は『タラの目』と呼ばれてるんだ」

「ふーん、そういう名前なんですかぁ」とアリスは、なんとか興味を持とうと努力して申しました。

騎士はちょっといらいらしたようすで言います。「いやちがうよ、わかんないかな。それは歌の名前がそう呼ばれているっていう話。名前そのものは『すごく歳寄りの男』なんだ」

「じゃあ、『その歌はそう呼ばれてるんですかぁ』って言うべきだったのね、あたしは」とアリスは自分を訂正しました。

「いいや、べきじゃない。そりゃまったく別の話だよ! 歌は『方法と手段』って呼ばれてるんだ。でも、これはそれがそう呼ばれてるってだけなんだよ、わかる?」

「じゃあそれなら結局、歌そのものはいったいなんなの?」この時点でアリスは、もう完全に頭がこんがらがっていました。

「いま説明しようとしてたところ。歌そのものは『門にすわって』なんだよ。そしてメロディはぼくならではの発明なんだ」

そう言いながら、騎士は馬を止めて、手綱をはなして馬の首にかけました。そして、片手でゆっくりと拍子を取りながら、自分の歌の音楽を楽しんでいるかのように、優しいへんてこな顔を軽い微笑でかがやかせつつ、歌い出したのでした。

鏡の国の道中で、アリスはいろいろふうがわりなものを見てきました。でもずっと後までいちばんくっきり心に残ったのが、この光景でした。何年もたってからでも、アリスはこの場面を丸ごと、ついきのうのできごとみたいにそっくり思い出せたのです――騎士の穏やかな青い目と優しげなほほえみ――夕日がその髪の毛ごしにぎらついて、甲冑にはねかえった強い光で目がくらくらしたこと――馬が静かにうろうろして、手綱をゆるく首からぶら下げつつ足下の草をかじっているところ――そして背後の森の黒い影――そのすべてを、アリスは写真みたいにとりこんだのでした。片手を額にかざして、木にもたれながらその不思議な騎士と馬のペアをながめ、夢うつつで歌の悲しげな音楽に耳を傾けながら。

「でも、この曲ってぜったいにこの人ならではの発明なんかじゃないわ。これって『I GIVE THEE ALL, I CAN NO MORE』の曲だもん」とアリスは思いました。そして立って、いっしょうけんめい聴いたのですが、目にはぜんぜん涙が浮かんできませんでした。

「汝になるべくすべてを話そう

伝えることはほんの少し。

ぼくは門にすわった

すごく年寄りの男を見かけた。

『お年寄り、あなたはだれ』とぼくはたずねる

『そしてあなたのお仕事は?』

そしておじいさんの答はぼくの頭を

ざるに入れた水みたいに流れ落ちる。

おじいさんいわく『わしは小麦の中に眠る

チョウチョたちを探しとる。

それをマトンのパイにして

道ばたにて売りさばく。

そしてそれを売る相手たちは

嵐の海をわたる男たち

そうやってわしは糊口をしのぐ――

ちょいとばかり、とはいうものの』

でもそのときぼくが考えてたのは

ヒゲを緑に染めること

そしてなるべくでかいうちわを使い

それをいつも隠すこと。

だからおじいさんのことばに対し

ぼくは返すことばもなく

『ねえ、あなたのお仕事は?』と叫び

そしておじいさんの頭をたたく。

するとやさしい口調で始まるお話:

『わしはあちこちでかけて

山の小川を見つけると

そいつをはでにふき飛ばし

ロランド・マカサー育毛油なる

代物をこしらえる――

それだけ苦労してももらえるのは

たったの二ペンス半ばかりなり』

でもそのときぼくが考えてたのは

練り粉を食事にして

毎日毎日そうやって

ちょっとずつ太ること。

ぼくはおじいさんが青くなるまで

左右にゆすりまわし

『ねえ、どういう暮らしをしているの?

どんなお仕事か教えてよ!』と叫ぶ。

『わしはまばゆいヒースの中

タラの目を探す

そして静かな夜に

それをチョッキのボタンに仕上げ

それは金でも売らないし

ピカピカ銀貨でも売りゃしない

お代は銅貨たったの半ペニー

それだけで九個も買えるのじゃ』

『ときにはバターロールを探して地面を掘り

あるいはトリモチ枝をカニに仕掛け

ときにはハンサム馬車の車輪を求め

草しげる小山を探す。

そしてわしはそのようにして』(とここでウィンク)

『富を得ておりまして――

そして貴殿の尊き健康を祈って

喜んで一杯おごられましょうぞ』

やっとおじいさんの話がきこえたのは

メナイ橋をワインで煮立て

さびないようにするために

仕掛けをついに完成させたから。

富の得かたを教えてくれて

ぼくはおじいさんにお礼を述べた

でもそれは主に、ぼくの尊き健康に

乾杯したいという願いのためだったけど。

そしていま、ふとしたひょうしに

指をのりにつっこんだり

いっしょうけんめい右足を

左のくつにおしこんだり

すごく重たいものを

つま先に落としたりするたびに

ぼくはかつて知っていたあの

おじいさんを思い出しては泣く――

その姿やさしく、口振りのろく

髪は雪よりも白くて

顔はまるでカラスみたいで

目はストーブみたいにランランと

心労で胸がいっぱいみたいで

体を前へ後ろへとゆすり

口に練り粉が詰まったみたいに

ぶつぶつ小声でつぶやく

バッファローみたいないびきの

あのずっと昔の夏の午後

門にすわってたあのおじいさんを」

騎士は、バラッドの最後のせりふを歌い終えると、手綱をまとめて馬の首を、これまで来た道の方向に向かせました。「きみはあと数メートル行けばいいだけだよ。丘をおりて、あの小川を越えたら、そしたらきみは女王さまだ――でも、まずちょっと残って、ぼくを見送ってもらえないかな」指さした方向へ、アリスがいそいそと向き直ったのをみて、騎士はつけくわえました。「そんなに長くはかからないよ。待ってて、ぼくがあの曲がり角まできたら、ハンカチをふってくれるよね。そうしたら、ぼくも元気が出ると思うんだ」

「もちろん見えなくなるまで待ちます。それと、こんなに遠くまできてくれてホントにありがとう――それとあの歌だけど――すごく気に入りました」とアリス。

「そうだといいんだけど。でもきみ、思ったほど泣かなかったよね」と騎士は疑わしそうに申します。

というわけで二人は握手して、騎士はゆっくりと森のなかへ馬を進めました。「単に見えなくなるまでなら、実はすぐかもね。どうせまた落っこちるだろうから」とアリスは、立って見送りながらつぶやきました。「ほーらまた! 例によって頭から! でも、馬にのりなおすのはかなり楽みたい――あんなにいろいろ馬にぶらさげてあるおかげだな――」こんな具合につぶやきながら、アリスはゆっくり歩み去る馬と、そして騎士が片方へ、そしてまた反対側へと転げ落ちるのをながめました。四回目か五回目に落ちた頃に曲がり角についたので、アリスはハンカチをふってあげて、そして騎士が見えなくなるまで待ったのでした。

「あれで元気を出してくれたらいいんだけど」とつぶやきながら、アリスは身をひるがえして丘をかけおりました。「そしてこれが最後の小川、それで女王さまになるんだ! すっごく豪華なひびき!」ほんの数歩で、小川のふちまでやってきました。「ついに八升目!」と叫びながら、アリスは小川をとびこえ、

そしてあちこち小さな花壇のちらばった、コケのようにやわらかい芝生に転がって休みました。「ここまでこれてすごくうれしい! それと、この頭の上のものはいったいなに?」アリスはうろたえて声をあげてしまいました。頭に手をやると、なにかとっても重くて、頭にぐるっとぴったりはまったものがあったからです。

「でも、そうやってこんなものが、あたしの知らないうちに頭にのっかれるのかしら?」とアリスはつぶやいてそれを持ち上げてはずし、ひざに載せて、いったいぜんたいそれがなんなのか見きわめようとしました。

それは黄金の王冠でした。