ライオンと一角獣

次のしゅんかんに、兵隊さんたちが森の中を走ってきました。最初は二人、三人組で、それから十人、二十人まとまって、そしてついには森全体にあふれそうなすさまじい群衆になって。アリスは、ふみつぶされるんじゃないかとこわくて、木の陰にかくれてみんなが通り過ぎるのを待ちました。

生まれてこのかた、こんなに足下のおぼつかない兵隊さんたちは見たことない、とアリスは思いました。しょっちゅう何かにつまずいたり、おたがいにつまずいたり、そして一人が倒れると、いつもそれにまた何人かがつまずいて倒れるので、やがて地面は人の山だらけになってしまいました。

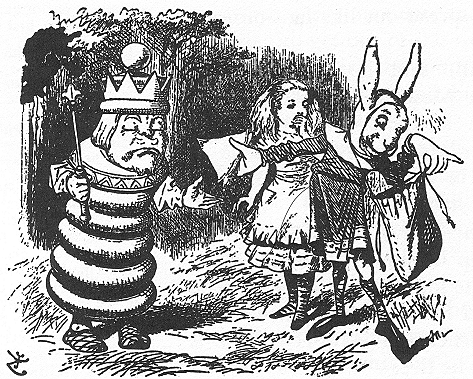

それから馬がやってきます。四つ足なので、歩兵たちよりはましです。が、馬たちですらしょっちゅうつまずきます。そして、馬がつまずくと、騎手はそくざに転げ落ちる、というのが規則のようでした。いっしゅんごとに混乱はますますひどくなって、アリスは森から出て開けた場所にきて、すごくほっとしました。そこでは白の王さまが地面にすわりこんで、メモ帳にいっしょうけんめいなにやら書き込んでいます。

「総がかりで送ってやったぞ!」と王さまは、アリスを見てうれしそうに叫びました。「おじょうちゃん、森を通ってくるときに、兵隊に出くわしたりはせなんだか?」

「会いました。何千人くらい、かしら」とアリス。

「四千二百とんで七。それが正確な数じゃ」と王さまはメモ帳を見ながら申します。「馬は全部は送り出せなんだ。ゲームで二駒は必要じゃからの。それと伝令二人も送ってはおらん。二人とも街に出かけておる。ちょいと道をながめて、どっちか見えないかどうか教えてはくれんかの」

「うーん、道に見えるのは……だれも」とアリス。

「このわしも、そのくらい目がよければなぁ!」と王さまは、いらだたしい声で申します。「だれもが見えるなんて! しかもそんな遠くから! いやぁ、このわしときたら、この光の中ではだれもが見えるどころか、おじょうちゃん一人見るのだってやっとこさじゃよ!」

でもいまの話を、アリスはぜんぜん聞いていませんでした。まだ片手を眉にかざして、道の向こうを熱心にながめています。「こんどはだれかが見える! でも、こっちに向かってるけどすごくゆっくり――しかも、ずいぶんとへんてこなふるまいばっかしてるわ!」(というのもその伝令は、こっちに向かいながらもぴょんぴょん跳び上がったり、ウナギみたいにくねくねしたりして、おっきな手を左右にうちわみたいに広げているのです)。 「ちっとも」と王さま。「そやつはアングロサクソンの伝令なのじゃ――そしてあれは、アングロサクソン式ふるまい。あれをやるのは、あやつが晴れがましいときだけじゃな。そしてあやつの名はヘイヤ」(つづりは Haigha だけれど、発音は mayor と韻をふむように)。

アリスはついつい始めてしまいました。「ハヒフヘホの恋人は、晴れがましいから大好き。ひどいから大きらい。食べさせてあげるのは――えーと、あげるのは――あげるのは、ハムサンドに干し草。名前はヘイヤで、住まいは――」

「住まいはほったて小屋じゃ」と王さまはあっさり申しました。自分がゲームに参加したとはつゆほども気がついていません。アリスは、ハヒフヘホで始まる地名が思いつかずに困っていたところだったのです。「もう一人の伝令はボウシャと言うんじゃ。伝令は二人おらんとな。行くのに一人、戻るのにもう一人」

「あの、すみませんけど」とアリス。

「すまないようなことは、最初っからしないことじゃ」と王さま。

「いえ、意味がわからないって申したかったんですけど。行くのに一人、戻るのにもう一人って、なぜですか?」

王さまは、いらだたしそうに繰り返しました。「だから、いま申したであろうが。伝令は二人おらんと――送るのと、取ってくるのとな。取ってくるのに一人、送るのに一人じゃ」

このしゅんかんに伝令がとうちゃくしました。ハァハァヒィヒィと息をきらしすぎていて、一言も口がきけず、手をばたばたふりまわしながら、かわいそうな王さまにむかってすっごくおっかない顔をしてみせるばかりでした。

「こちらのお若いご婦人に言わせると、おまえはハヒフヘホの恋人じゃそうな」王さまは、伝令の注意を自分からそらそうとして、アリスを紹介しました――が、むだでした――アングロサクソン的ふるまいは、どんどんとんでもないものになるばかりで、でっかい目が左右にはでにギョロギョロいたします。

「びっくりさせよる!」と王さま。「気絶しそうじゃ――ハムサンドをもて!」

そう言われて伝令は、アリスがわくわくして見守る中、首からぶら下がったふくろを開けるとサンドイッチを王さまにわたしました。王さまは、それをガツガツむしゃむしゃと食べました。

「サンドイッチもう一つ!」と王さま。

「もう干し草しか残ってませんぜ」と伝令は、ふくろをのぞきこんで申します。

「じゃあ、干し草」と王さまは、気絶しそうなひそひそ声で言いました。

干し草で王さまがかなり元気をとりもどしたのでアリスはホッとしました。「気絶しそうなときには、干し草はまたとないものじゃな」と王さまはむしゃむしゃ食べながらアリスに申します。

「つめたい水をかけるほうがいいと思うんですけれど。それとも気付け薬とか」とアリスは提案してみました。

「干し草よりよいものがないとは申しておらん。干し草のようなものは他にない、と申したのじゃ」と王さま。アリスとしても、あえてこれに反論する気はありませんでした。

「道でだれかおまえを追いこしたか」と王さまは、もっと干し草をよこせと伝令に手を伸ばしながら申します。

「だれも」と伝令。

「いやまったく。こちらのお若いご婦人も、そいつを見たそうな。だからもちろんそのだれも、おまえほどは歩くのが遅くないわけじゃ」

「あっしだってがんばってるんでさぁ。だれも、あっしより大して速くは歩けないはずでっせ!」

「いやいややつに、それはできんじゃろ。もしできるなら、おまえより先にここに着いておるはずじゃ。でもそろそろおまえも息切れがなおったようだな。街で何が起きたか話すがよいぞ」

「ないしょ声で」と伝令は、口元にラッパみたいに手をあてて王さまの耳に近寄ろうと背伸びします。アリスはがっかりしました。アリスもニュースがききたかったからです。でも、ないしょ声を出すかわりに、ヘイヤは思いっきりどなったのでした。「あいつら、またやりあってますぜ!」

「いまののどこがないしょ声じゃ!」とかわいそうな王さまは跳び上がって身ぶるいいたします。「こんどいまみたいな真似をしおったら、貴様をバターにしてくれる! まったく、頭の中でガンガンこだまして地震みたいじゃった!」

「ずいぶん小さな地震だったのねえ!」とアリスは思いましたが、勇気を出してきいてみました。「あいつらってだれですか?」

「だれって、ライオンと一角獣に決まっとろうが」と王さま。

「王冠めぐって大げんか、ですか?」

「そうとも、まったくそのとおり。そしてこいつの何とも言えんオチはだな、その王冠が、結局ずっとわしのものだってことなんだよ! ちょいと出かけて見物してやろう」と王さま。そして一同は、トコトコとかけだし、アリスは走りながら、あの古い歌の歌詞を頭のなかでくりかえしていたのでした――

「ライオンと一角獣

王冠めぐって大げんか

一角獣はライオンに

街中随所でボコボコに

両者に白パンやる人や

黒パンあげる人もおり

すももケーキをあげる人もいて

太鼓で街からたたき出す」

「勝った――ほうが――王冠を――もらうんですか?」とアリスはがんばって聞いてみましたが、走っているせいで、かなり息がきれていました。

「いやいや、まさか! どっからそんな途方もないことを!」と王さま。

「もし、よ、よろしければ」とアリスは、もうちょっと走ってからやっとのことで、ぜいぜいと申します。「一分かそこら、休ませていただけませんか――せめて――また息がつけるまで」

「よろしいかと言われれば、わしとしてはよろしくはあるがな、でも実際にやるほどの力はないぞ。一分、というのはとんでもない勢いで進んでおるものでな。それを休ませようとするのは、犯駄酢那智を休ませようとするようなもんじゃ!」

アリスは息が切れて、それ以上しゃべれませんでしたので、一行はだまってかけて行きました。やがて大群衆が見えてきて、そのまん中でライオンと一角獣がけんかをしていました。すごくほこりが舞い上がっていて、アリスは最初、どっちがどっちか見分けがつきませんでした。でもじきに、角で一角獣が見分けられるようになりました。

一行はもう一人の伝令ボウシャに近づきました。ボウシャはけんかを見物しつつ、片手にお茶わんと、もう片手にはバタつきパンを持っています。

ヘイヤがアリスにささやきました。「こいつは牢屋から出てきたばっかで、ぶちこまれた時にはまだお茶をすませてなかったんよ。それで牢屋では、カキの貝殻しか食わせないんだぜ――だからこいつ、すっごくおなかがすいて、のどがかわいてるの。坊や、元気でやっとるかね」とヘイヤは、ボウシャの首に愛情込めてうでを巻きつけます。

ボウシャはあたりを見まわしてうなずき、バタつきパンを食べ続けます。

「坊や、牢屋では幸せだった?」とヘイヤ。

ボウシャはもう一回あたりを見まわすと、こんどは涙が一、二滴、ほっぺたをながれました。でも、一言もしゃべりません。

「なんか言ったらどうだい!」とヘイヤがいらいらして叫びました。でもボウシャはパンを食べてお茶をもっと飲んだだけでした。

「なんとか言わんか、え!」と王さまが叫びました。「あやつらのけんかはどんな具合じゃ?」

ボウシャは目を白黒させてがんばって、バタつきパンの大きなかけらを飲み込みました。そしてのどをつまらせながらこう言います。「なかなかうまいこと運んでますがな。どっちも八十七回くらいダウンしてまっせ」

「じゃあ、もうすぐ白パンや黒パンを持ってくるのかしら?」アリスは勇気を出してきいてみました。

「もう用意してありますがな」とボウシャ。「あっしがいま喰ってますのも、その一切れでさぁね」

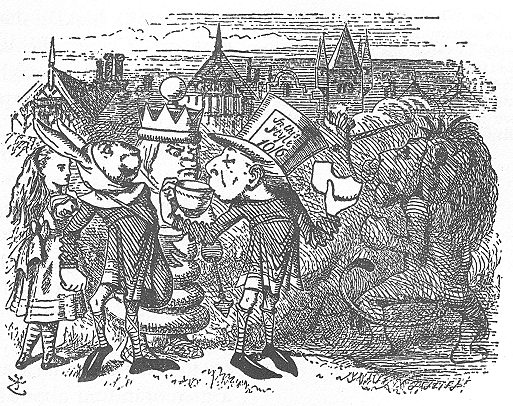

ちょうどこのとき、けんかに間が入って、ライオンと一角獣はハァハァいいながらすわりこむ一方で、王さまが「おやつタイム十分間!」と宣言いたしました。ヘイヤとボウシャはすぐにはたらきだし、白パン、黒パンののったお盆を運んで回ります。アリスも一切れ試してみましたが、すっごく乾いていました。

「きょうはもう、けんかしないであろうと思うのだがな。太鼓を始めるように命令を伝えてまいれ」と王さまはボウシャに申しました。ボウシャは、バッタみたいにぴょんぴょんはずみながら、出かけていきました。

一分かそこら、アリスはだまってボウシャを見送りながら立っていました。急に、パッと元気になりました。「見て、見て!」と熱心に指さします。「白の女王さまが国を横切って走ってる! あっちから森をつっきって、飛び出してきたわ――女王さまって、ホントにすごく速く走れるのねぇ!」

「だれか敵に追われておるのであろうよ、まちがいなく。森は敵だらけじゃからの」と王さまはあたりを見まわしすらせずに申します。

「でも、走ってって助けてあげないんですか?」アリスは王さまがずいぶんと落ち着きはらっているので、とってもびっくりしてしまいました。

「無駄、無駄! あいつはこわいぐらいに速く走りよるからの。犯駄酢那智でも捕まえようとしたほうがマシなくらいじゃ! でもお望みなら、あいつについて、メモはとっておいてやろう――あやつは実に善良な生き物じゃからの」とメモ帳を開きながら、王さまは優しくつぶやきました。「生き物の『物』は、手へんじゃったかの?」

このとき一角獣が、両手をポケットにつっこんで、一同のところへぬっと顔を出しました。「今回はおれが上わ手だったろ?」と、通りすがりに王さまをちらっと見ながら申します。

「まあまあってとこじゃな――まあまあ」と王さまは、かなり心配そうに申しました。「おぬし、その角で突き通すのはあまりよろしくないぞ」

「向こうだってけがはしてねーよ」と一角獣はどうでもよさげに申しました。そして通り過ぎようとしたとき、ふとアリスに目が止まりました。一角獣はすぐさま立ち止まり、しばらくつっ立ってアリスを見つめ、気持ち悪くてたまらないよ、とでも言いたげでした。

「な、なんだ、こりゃいったい?」一角獣はやっとのことで言いました。

「こいつぁ子どもだ!」ヘイヤはうれしそうに答えて、アリスの前に出て紹介しつつ、アングロサクソン的ふるまいで、アリスのほうに両手をひろげて見せました。「きょう見つけたばっかだよ。等身大で、二倍も天然自然!」

「空想上の怪物だとばかり思ってたのに! 生きてるの?」と一角獣。

「しゃべれますぜ」とヘイヤは荘厳に申します。

一角獣は夢見るようにアリスを見つめて言いました。「子供、なんかしゃべれ」

アリスは、口を開きながらも口元がゆるむのをおさえられませんでした。「ねえ知ってた、あたしのほうもずっと、一角獣って空想上の怪物だと思ってたのよ! 生きてるのを見るのはこれが初めて!」

「ふーむ。じゃあ、こうしてお互いに相手を見たことだし、あんたがおれの実在を信じてくれれば、おれもあんたの実在を信じよう。取引成立、かな?」と一角獣。

「ええ、一角獣さんさえよければ」とアリス。

一角獣は、アリスから王さまのほうに向き直りました。「おい、じいさん、すももケーキを出してくれよな。あんたの黒パンはいただけないぜ」

「はいはい――わかったわかった!」と王さまはつぶやいて、ヘイヤに合図しました。「袋を開け!」とささやきます。「急いで! そっちじゃない――そっちは干し草しか入ってない!」

ヘイヤは袋からでかいケーキを取り出して、持っててくれとアリスにわたし、こんどはお皿と包丁を取り出しました。こんなにいろいろ、どうやってあの袋から出てきたものやら、アリスには見当もつきません。まるで手品みたいだわ、とアリスは思いました。

この間に、ライオンも加わりました。とっても疲れて眠そうで、目が半分とじてます。「なんだぁ、こりゃあ!」と、めんどうくさそうにアリスに向かって目をぱちくりさせながら、おっきな鐘がなるみたいな、深いがらんどうな調子でしゃべりました。

「さあ、いったいぜんたい何でしょうか!」と一角獣はうれしそうに叫びます。「絶対にあたりっこないね。このおれだってわかんなかったもん」

ライオンは、めんどうくさそうにアリスをながめました。「おまえ、動物?――植物?――それとも鉱物?」と、一言おきにあくびをしながら言います。

「空想上の怪物だぜ!」アリスが返事をする前に、一角獣が叫びました。

「じゃあ怪物くん、すももケーキを切り分けてくれよ」とライオンは、ごろごろ横になって、あごを前足にのせます。「それと二人ともすわれよ」(と王さまと一角獣に言います)。「ケーキではフェアプレーな!」

王さまは、でっかい生き物二ひきの間にすわらされて、どう見てもすごくいごこち悪そうでした。でも、ほかに場所がありません。

「さ、これでやっと、王冠めぐって本気で大げんかできようってもんだな!」と一角獣が、意味ありげに王冠を見あげながら言いました。かわいそうな王さまは、ぶるぶるふるえすぎて、頭から王冠がほとんど落ちそうになってます。

「おれがあっさり勝つだろよ」とライオン。

「ほう、そいつぁどうかな」と一角獣。

「なんだと、街中随所でボコボコにしてやる、この根性なしめが!」とライオンは怒ったように答えつつ、立ち上がりかけます。

ここで王さまが、口論の続くのをとめるためにわりこみました。とっても心配そうで、声がすごくふるえています。「街中随所で、ですと? それはかなりの道のりであろう。あの古い橋や、市場の横は通ったかな? 古い橋のたもとがいちばん景色のいいところじゃからの」

ライオンはうなりながら、またねっころがりました。「おれにわかるわけねぇだろが。ほこりまみれで、なんにも見えやしねぇ。おい怪物くんよぉ、ケーキ切るのにいつまでかかってんの!」

アリスは小川のほとりにすわりこんで、ひざにおっきなお皿をのせて、ナイフでいっしょうけんめい切っておりました。「すごく頭にくるのよ!」とライオンに答えます(もう「怪物」よばわりされるのはなれちゃいました)。「切っても切っても、またくっついちゃうの!」

一角獣が言います。「鏡の国のケーキの扱いを知らねぇな。まずみんなに配って、その後で切るんよ」

これはまったくのナンセンスに聞こえましたが、アリスはさからわずに立ちあがってお皿をまわすと、ケーキは自分で三切れにわかれてくれました。「それから切りなよ」と、空っぽのお皿を持って自分の場所に戻ったアリスに、ライオンが言いました。

「おいおい、こんなの不公平だぞ!」どうやって切ればいいのか、アリスがナイフを手にとほうにくれているところへ、一角獣が言います。「怪物ったら、ライオンにはおれの倍もくれてやってるじゃないか!」

ライオンが言います。「だけど、自分にはぜんぜん残さなかったぜ。おい怪物くん、すももケーキは好きか?」

でもアリスがこたえるより先に、太鼓が鳴り出しました。

その音がどこから出てきたのか、アリスには見当がつきませんでした。あたり一面、太鼓の音でいっぱいで、それがアリスの頭の中になりひびいて、ほかに何も聞こえない感じです。アリスはこわさのあまり、たちあがって小川を飛び越え、

そして見るとちょうど、ライオンと一角獣も、宴会をじゃまされて怒った表情で立ちあがるところでした。アリスはひざをついて耳を手で覆い、すさまじい太鼓の轟音をなんとか閉め出そうとしますが、むだでした。

「ライオンも一角獣も、あの太鼓で街から叩きだされなければ、もうほかに叩きだしようがないでしょうよ!」とアリスは思いました。