ハンプティ・ダンプティ

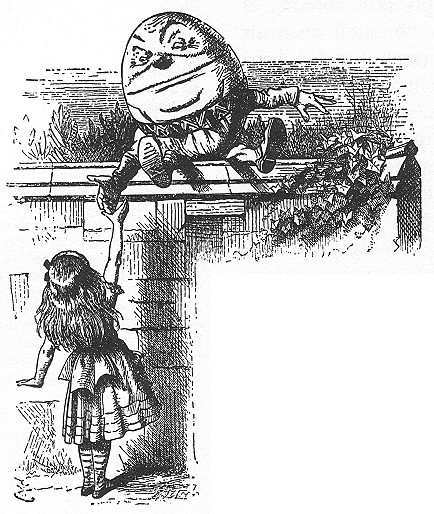

でも、たまごはどんどん大きくなるばかりで、どんどん人間じみてきました。あと数メートルのところまでくると、そのたまごには目も鼻も口もついているのがわかります。そして間近にきてみると、それがまさに他ならぬハンプティ・ダンプティだというのがはっきりわかりました。「ほかに考えられないわ! 顔中にハンプティ・ダンプティの名前が書いてあるくらいはっきりわかる」とアリスはつぶやきました。

それはそれは巨大な顔だったもので、百回書いてもまだ余ったでしょう。ハンプティ・ダンプティは高い壁のてっぺんに、トルコ人みたいにあぐらをかいてすわっていました――それもすごく薄い壁で、どうやってバランスをとっているのか、アリスは不思議でたまりません――そして目はしっかりとあさっての方向に固定されていて、こっちのほうをまるで見ようともしないので、実はぬいぐるみなんだろうとアリスは思いました。

「それにしても、ほんとにたまごそっくりよねぇ!」とアリスは声に出していいながら、腕を広げてかれをキャッチしようとしていました。いまにも落ちてくるものと確信していたからです。

ハンプティ・ダンプティは、ながいこと何も言いませんでした。そして、口を開いたときには、アリスのほうを見ないようにしています。「たまご呼ばわりされるとは、実に不愉快千万――実に!」

「たまごそっくりに見えるって申し上げたんです」アリスはていねいに説明しました。「それに、世の中にはすごくきれいなたまごもあるじゃないですか」とつけくわえて、なんとか自分のせりふをほめことばに仕立てようとしてみます。

「世の中には」とハンプティ・ダンプティは、さっきと同じく目をそらしています。「赤ん坊なみの常識もないようなやつらもいるんだからな!」

アリスは、なんと答えていいやらわかりませんでした。まるっきり会話らしくないわね、だってハンプティ・ダンプティは、あたしに向かってはなにも言わないんだもの、とアリスは思いました。いや、さっきのせりふだって、見た目には近くの木に向かってのせりふです――そこでアリスは立ったまま、静かに暗唱しました:――

「ハンプティ・ダンプティ壁の上

ハンプティ・ダンプティ大転落。

王さまの馬や兵隊総がかりでも

もとの場所には戻せぬハンプティ・ダンプティ」

「最後の行は、この詩にはちょっと長すぎるのよね」とアリスは、ほとんど声に出して言いそうになりました。ハンプティ・ダンプティに聞こえるかもしれないのを忘れていたのです。

「そんな突っ立って一人でブツブツ言ってるんじゃない。名前と用件を述べたまえ」

「あたしの名前はアリスですけど、でも――」

「聞くからに間抜けな名前だ!」とハンプティ・ダンプティは、短気そうに口をはさみます。「それでどういう意味?」

「名前って、意味がなきゃいけないんですか?」アリスは疑わしそうにたずねます。

「いけないに決まってるだろうが」ハンプティ・ダンプティはちょっと笑いました。「わたしの名前はといえば、これはわたしの形を意味しておる――しかも、すてきでかっこいい形であるな。あんたのみたいな名前では、ほとんどどんな形にだってなれそうじゃないか」

「なぜたった一人でこんなところにすわってらっしゃるんですか?」アリスは口論をはじめたいとは思わなかったのでこう言いました。

「そりゃもちろん、ここにはほかにだれもいないからだよ!」とハンプティ・ダンプティ。「その程度のものに答えられんとでも思ったか! 次いってごらん」

「地面におりたほうが安全だと思わないんですか?」アリスは、別になぞなぞを続けようと思ったわけではなく、単にこの変な生き物に対し、善意から心配してこう言ったのです。「だってその壁、とってもせまいじゃないですか!」

「なんともまあ、えらく他愛のないなぞなぞばかりをきくもんだな!」とハンプティ・ダンプティはうなるように言います。「もちろんそんなことは思わんとも! それにもしわたしが仮に本当に落ちたとしても――もちろんそんなことはまったくあり得んことだが――でも、仮にもし落ちたとしたら――」ここでハンプティ・ダンプティは口元を引き締めて、えらく荘厳でえらそうな様子を見せたので、アリスは笑いをこらえるのが精一杯でした。「仮にもし落ちたとしても、王さまが約束なさってくだされて――えへん、なんならあおざめてくれたっていいんだぞ! まさか王さまが出てくるとは思ってもいなかっただろうが、え? 王さまが約束なさってくだされて――しかももったいなくも御自らの口で――は、は、配下の――」

「配下の馬や兵隊さんを総がかりで送る、でしょ」とアリスは、いささか軽率にもわりこみました。

「いやまったくこりゃひどい話だ!」ハンプティ・ダンプティはいきなり、憤怒にかられて叫びました。「戸口で聞き耳をたててたな――木に隠れて――煙突にもぐって――さもなきゃそんなこと知ってるわけがない!」

「そんなこと、してませんったら! 本に書いてあります」アリスはとても静かに申しました。

「ああそうね! そういうことも本になら書くだろうさ」ハンプティ・ダンプティは、もっと落ち着いた口調で言いました。「それがイギリスの歴史ってもんだからね、つまるところ。さ、このわたしをよっくごらん! わたしは王さまと話したことがあるヤツなんだからな、このわたしが。そんなやつには、ちかってほかにお目にかかったことがあるまい。でも鼻にかけてないのを示すため、あんたと握手してあげようではないの!」そして前にかがむと同時に(そしてそのせいで、ほとんど壁からおっこちかけましたが)ほとんど耳から耳へ届くように、にんまりと笑って見せて、アリスに手を差し出します。アリスは、その手を握り返しながらも、ちょっと心配になってハンプティ・ダンプティを見つめていました。「これ以上にんまりしたら、口の端が裏側でくっついちゃうんじゃないかしら。そしたら、頭はいったいどうなっちゃうことやら! ポロッと落ちちゃうかも!」

「そうとも、配下の馬や兵隊を総がかりでな」とハンプティ・ダンプティは続けました。「たちまちまた拾い上げてくれる、まちがいなくね! しかしながら、この会話は先を急ぎすぎておる。もう一つのそのまた一つ前のせりふに戻ろうではないの」

「どうも、はっきり覚えていないんですが」アリスはとてもおぎょうぎよく申しました。

「それならば最初からやりなおそう。こんどはわたしが話題を選ぶ番だ――」とハンプティ・ダンプティ。(「これがゲームかなんかみたいな言い方ね!」とアリスは思いました。)「そこであんたに質問。あんた、いくつだって言ったっけね?」

アリスはちょっと計算して言いました。「七つ半です」

「ブーッ! おおまちがい」ハンプティ・ダンプティは勝ち誇ったように言います。「あんたそんなこと、一言も言ってやしないだろう!」

「『何歳なの?』っていう意味だろうと思ったんですけど」とアリスは説明しました。

「そういう意味のつもりなら、そういうふうに言ってるよ」とハンプティ・ダンプティ。

アリスはまた口論をはじめる気はなかったので、なにも申しませんでした。

「七歳六ヶ月とはね!」ハンプティ・ダンプティは考え込むように繰り返します。「なんか落ち着かない年頃だわな。さて、もしこのわたしに相談してくれてたら、『七歳でやめとけ』と言っただろうが――もう手遅れだな」

「育ち方を人に相談したりなんかしません」アリスは頭にきて言いました。

「自尊心が許しませんってわけかい」と相手がつっこみます。

そう言われてアリスはなおさら頭にきました。「そうじゃなくて、人が歳をとるのはどうしようもないでしょうって意味です」

「一人ならそうかもな。でも二人ならどうしようもある。しかるべき助けがあれば、七歳でやめとけたかもしれないのにねぇ」とハンプティ・ダンプティ。

「そこにつけてらっしゃるベルト、すごくきれいですね!」アリスはいきなり申しました。

(歳のはなしはもういい加減たくさんだと思ったのです。そして話題を順番に選ぶというのがほんとうなら、こんどは自分の番だ、とアリスは考えました。)「もとい」と考え直して訂正します。「きれいなチョーカーですね、と言うべきだったかしら――いいえ、やっぱりベルト、じゃなくて――あらごめんなさい!」アリスはがっかりして付け加えました。ハンプティ・ダンプティはすっかり怒ってしまったようで、別の話題にすればよかったとアリスは後悔しはじめたのです。「まったく、どこが首でどこがウェストだかわかったらいいのに!」とアリスはこっそり考えました。

しばらく何も言わなかったものの、あきらかにハンプティ・ダンプティはとても怒っていました。そしてやっと再び口をきいたときにも、それは深いうなり声でした。

「まったく――なんと言ったらいいか――ベルトとチョーカーの区別もつかんとは――実にまったくもって――不愉快なことこの上ない!」

「はい、もの知らずなのはわかってるんですけど」とアリスはじつにへりくだった調子で言ったので、ハンプティ・ダンプティも機嫌をなおしたようです。

「これはチョーカーだよ、おじょうちゃん。しかもその通り、非常に美しいものだね。白の王さまと女王さまからの贈り物なのだよ。どうだね!」

「まあ、そうなんですか」アリスは、やっぱりこれはいい話題を選んだとわかって、とてもうれしく思いました。

ハンプティ・ダンプティは、片ひざを反対のひざのうえにのせて、それをそれぞれの手でつかみました。そして、考え深そうに続けます。「お二人はこれをだね――非誕生日プレゼントとしてわたしに賜ったのであるのだ」

「あの、すみません」とアリスは、不思議そうに言いました。

「別に怒っちゃいないよ」とハンプティ・ダンプティ。

「そうじゃなくて、いったい非誕生日のプレゼントってなんなんですか?」

「お誕生日じゃないときにもらうプレゼントだよ、もちろん」

アリスはちょっと考えこみました。そしてやっと「あたしはお誕生日のプレゼントがいちばんいいな」と言いました。

「あんた、自分がなに言ってるかわかってんの?」とハンプティ・ダンプティ。「一年は何日?」

「三百六十五」とアリス。

「で、あんたのお誕生日は何回?」

「一回」

「それで三百六十五から一を引いたらなんになる?」

「三百六十四よ、もちろん」

ハンプティ・ダンプティは疑わしそうな顔をします。「紙に書いてもらったほうがいいな」

アリスはメモ帳を取りだして、計算をしてあげながらも、つい笑ってしまいました。

365 - 1 364

ハンプティ・ダンプティはメモ帳をとって、しげしげと見つめ、「正しいように見えなくもないが――」と切り出しました。

「逆さにお持ちですけど!」とアリスが口をはさみます。

「いやはやその通りだ!」とハンプティ・ダンプティは、アリスにメモ帳をひっくり返してもらって陽気に言いました。「どうも様子がへんだとは思ったんだ。で、言いかけていたように、正しいように見えなくもない――が、いまじゅうぶんに目をとおしてる暇がないもんでね――そしてこれで、非誕生日プレゼントをもらえるかもしれない日が三百六十四日あって――」

「そうね」とアリス。

「そしてお誕生日プレゼントの日は一回しかないのがわかる。さあのめや歌えや!」

「のめや歌えやって、なにをおっしゃってるのかわかんないです」とアリス。

ハンプティ・ダンプティはバカにしたような笑いを浮かべます。「そりゃわかんないだろうよ――わたしが説明してやるまではね。いまのは『さあこれであんたはこの議論で完全に言い負かされたわけだ』という意味だ」

「でも『のめや歌えや』って、『これであんたはこの議論で完全に言い負かされた』なんて意味じゃないでしょう」とアリスは反論します。

「わたしがことばを使うときには、ことばはわたしの選んだ通りの意味になるのである――それ以上でも以下でもない」ハンプティ・ダンプティはつっけんどんに言いました。

「問題は、ことばにそんないろいろちがった意味を持たせられるかってことよ」とアリス。

「問題は、どっちがご主人さまかってことだ――単にそれだけの話」とハンプティ・ダンプティ。

アリスはわけがわからず、何も言えませんでしたので、しばらくしてからハンプティ・ダンプティがまた口を開きました。「まあ中には気むずかしいことばもあってね――特に動詞は、これがえらく気位が高い――形容詞はどうにでもなるけれど、動詞はそうはいかん――でもこのわたしなら、全部まとめてめんどう見切れる! 不可侵性! わたしに言わせりゃ、つまりはそういうこった!」

「申し訳ないですけど、それってどういう意味ですか?」とアリス。

「やっとまともな子らしい口をきくようになったな!」ハンプティ・ダンプティはずいぶん機嫌がなおったようです。「『不可侵性』でわたしが意味しようとしたのは、この話はいい加減もうたくさんで、あんただって残り一生ここに止まってるつもりじゃなかろうし、次にどうするつもりかそろそろ述べたほうがいいぞ、ということだな」

「ことば一つに、ずいぶんたくさんの意味を持たせるんですねえ」とアリスは考え込んでいいました。

「ことばにいまくらいたくさん仕事をさせるときには、給料もよけいに払うんだよ」とハンプティ・ダンプティ。

「まあ」アリスはわけがわからず、ほかに何も言えませんでした。

「まったく、土曜の晩にことばが群がってくるところを見せたいよ。給料を受け取りにくるわけでしてね」とハンプティ・ダンプティは、頭を左右にえらそうにふってみせます。

(アリスはハンプティ・ダンプティが何で給料を支払ったのか、きく勇気がもてなかったんだ。そういうわけで、ぼくもきみに説明できないんだよ。)

「ことばの説明がとってもお上手みたいですね。よろしければ、『ジャバーウォッキー』という詩の意味を教えていただけませんでしょうか?」

「聞こうではないの」とハンプティ・ダンプティ。「わたしはこれまで発明された詩ならすべて説明できる――そしていまだ発明されてない詩もかなり」

これはなかなか有望そうにきこえたので、アリスは最初の一節を暗唱しました。

それは煮そろ時、俊るりしオモゲマたちが

幅かりにて環繰り躯捩する頃

ボショバトたちのみじらしさ極まり

居漏トグラがほさめる頃

「とっかかりはそのくらいで十分」とハンプティ・ダンプティがわりこみました。「むずかしいことばがたくさんある。『煮そろ時』というのは、夕方四時のことであるな――晩ごはんのために、そろそろ煮はじめる時間である」

「それでしっくりきますね。じゃあ『俊るり』は?」

「うむ、『俊るり』は、『俊敏でぬるりとした』という意味。『俊敏』は『元気がいい』というのと同じことである。おわかりのように、かばんみたくなっておるわけ――二つの意味を一つのことばにつめこんであるのだ」

「それでわかりました」とアリスは考え深げに申します。「じゃあ『オモゲマ』ってなに?」

「そう、『オモゲマ』は、まあアナグマのようなもんだ――トカゲみたいでもある――さらにはコルク抜きのようでもあるな」

「ずいぶんとへんてこな生き物なんですねえ」

「いやホント」とハンプティ・ダンプティ。「それと日時計の下に巣を作るのだね――それと、チーズを食べて生きておる」

「じゃあ『環繰る』と『躯捩する』は?」

「『環繰る』のは、環球儀みたいにぐるぐるまわること。『躯捩する』は、コルク抜きみたいに穴をグリグリと開けることである」

「じゃあ『幅かり』っていうのは、日時計のまわりの草地のこと、かしら?」と言ったアリスは、自分の賢さにわれながらおどろいてしまいました。

「もちろんそうである。『幅かり』と呼ばれるのはだね、そいつが手前にも奥にも横にも、ずっと幅をとってあるからで――」

「そしていたるところ、葉ばかりだから?」とアリスは付け加えました。

「まさにその通り。さてこんどの『みじらしい』というのは『みすぼらしくてみじめ』ってことであるな(ほら、これまたかばんなのだ)。それと『ボショバト』はやせたショボい鳥で羽がそこらじゅうに飛び出しておる――なんか歩くモップみたいなものを考えたらよろしい」

「それじゃ『居漏トグラ』って? お手数ばかりおかけして本当に申し訳ないですけど」

「『トグラ』は緑のブタみたいなものだな。でも『居漏』となると、わたしもよくわからん。たぶん『居場所から漏れた』を縮めたんであろう――つまりは迷子になった、というわけであるな」

「じゃあ『ほさめる』ってどういう意味?」

「うむ、『ほさめ』ってのは、ほえるのと口笛の中間で、間にくしゃみみたいなのが入ったものであるね。でも、いずれそれを実際に聞くこともあるだろう――森の奥なんかで――いったん聞いたら、もうそれでじゅうぶんすぎるくらいであるな。にしても、こんなむずかしいものをあんたに暗唱して聞かせたというのは、いったい何者かね」

「本で読んだんです。でも、これよりずっとやさしい詩も暗唱してもらいましたよ、えーと――トゥイードルディー、のほうだったかな」

「詩となるとだねぇ」とハンプティ・ダンプティは、でっかい手を片方のばします。「そういう話になるんなら、このわたしなら、ほかのだれにも負けないくらい詩を暗唱してあげられるよ――」

「ああっ、そういう話にならなくてもいいんですけど!」とアリスはあわてて言って、ハンプティ・ダンプティが始めるのをやめさせようとしました。

ハンプティ・ダンプティは、アリスの発言をまったく無視してつづけました。「わたしがこれから暗唱する詩篇はだね、あんたのためだけに書かれたものであるのよ」

アリスとしては、そういうことならこれは聞くしかないと思いましたので、腰をおろし、「ありがとうございます」と言いました。ちょっと悲しそうに。

「冬に野原が白い頃

きみのためにこの歌をうたおう――

と言っても、ホントにうたうわけじゃないけど」とハンプティ・ダンプティは説明で付け加えました。

「そうお見受けします」とアリス。

「わたしがうたってるかどうか見たりできるって、ずいぶんといい目をしてるようだねえ」ハンプティ・ダンプティがきつい口調で言います。アリスはだまりました。

「春に森が萌える頃

なんとか意味を説明しよう」

「ありがとうございます」とアリス。

「夏に日が長くなる頃

きみにもこの歌がわかるかも:

葉のしおれる秋の頃

ペンとインキで書き留めて」

「はい、そんなに長いことおぼえてられたらだけど」とアリス。

「いちいちそうやって口をはさまんでよろしい。はさんでもしょうがないし、わたしも気が散るではないの」とハンプティ・ダンプティ。

「ぼくは魚に手紙をだした

『ぼくの望みはこれだ』と言った。

海の小さな魚たち

ぼくに答を書き送り

小さな魚たちの答とは

『遺憾ながらできかねます、それは――』」

「なんかよくわかんないんですけど」とアリス。

「先にいけばやさしくなる」とハンプティ・ダンプティは答えます。

「ぼくはもう一度書き送りいわく

『言うとおりにするのが身のためよ』

魚たちはにやりと答え

『ずいぶんご機嫌ななめですねぇ!』

一回言ったが、二回言ったが

聞く耳もたぬが魚の性

ぼくはピカピカやかんをとった

目下の仕事にぴったりだった

胸はどきどき心ははずみ

自慢のやかんを満たすは泉

そこへだれかがやってくると

『小魚たちは寝ちゃったよ』と

ぼくはそいつにはっきり告げた

『だったらも一度起こしてきてよ』

これは大きくはっきり告げた

耳元間近でどなってやった」

ハンプティ・ダンプティはこのくだりを暗唱するとき、ほとんど金切り声になりましたので、アリスは身震いしました。「あたし、その伝令さんにはぜったいになりたくないわ!」

「でもそいつはがんこで高慢で

いわく『そんな怒鳴らなくてもよろしいので!』

そしてそいつはがんこで高慢で

いわく『起こしてもいいが、まず――』

ぼくは棚からコルク抜きを手に

自分で魚を起こしに行った。

そしてドアに鍵がかかって悩苦

押してはひいては蹴ってはノック。

そして扉がしまっていると見て

ぼくがすかさずまわした取っ手――」

長い間がありました。

「それだけ?」とアリスはおずおずとたずねました。

「これだけ。さよなら」とハンプティ・ダンプティ。

これっていきなりすぎないかしら、とアリスは思いました。が、立ち去れというのをここまでほのめかされると、このままいたらかなりお行儀わるいな、という気がします。そこで立ち上がり、手を差し出しました。「さよなら、またお目にかかるまで!」となるべく明るい声で言います。

「またお目にかかることなんか、あったとしてもわたしには見分けがつくまいよ」ハンプティ・ダンプティは怒ったように返事をしながら、指を一本差し出してアリスに握らせました。「あんた、ほかの人間とえらくそっくりだからねえ」

「ふつうは、顔で見分けるものですけれど」とアリスは慎重に申します。

「わたしが言ってるのも、まさにそういうことだよ。あんたの顔ときたら、ほかのみんなとおんなじだ――目が二つ、そんな具合に――」(と親指で空中に場所をしるし)「鼻がまんなかで、その下に口。いつだって同じ。たとえば目が二つとも片っぽに寄ってるとかすれば――あるいは口がてっぺんにあるとか――それならちったぁ見分けがつこうってもんだがね」

「それじゃみっともないでしょう」とアリスは反対しましたが、ハンプティ・ダンプティは目を閉じて「試してもいないくせに」と言っただけでした。

アリスはもうしばらく待って、ハンプティ・ダンプティがまた口を開くかどうか見てみました。でも二度と目を開きもしなかったし、アリスをまったく意に介する様子もなかったので、もういちど「さようなら!」と言ってみました。そしてこれにも返事がなかったので、アリスは静かにそこを立ち去りました。でも歩きながら、どうしてもつぶやかずにはいられませんでした。「まったく、どうしようもなく腹のすえかねる――」(このことばは口に出していいました。こんなに長いことばを言えるのはすごく気が休まったからです)「どうしようもなく腹のすえかねる人にはたくさん会ったけど、その中でもあれほど――」でもこの文は結局最後まで言えませんでした。というのもまさにそのしゅんかん、森中に「グシャッ」というすさまじい音がとどろきわたったからです。