ウールと水

そう言いながらアリスはショールをつかまえて、持ち主はだれかな、とあたりを見まわしました。次のしゅんかん、白の女王さまが森を猛然と駆け抜けてきました。まるで飛んでいるかのように、両腕を左右に大きくひろげています。アリスは、とっても礼儀正しく、ショールをもって女王さまに会いにでかけました。

「ちょうど飛んできたところにいられて光栄でしたわ」とアリスは、女王さまがショールを着るのをてつだってあげながら言いました。

白の女王さまは、とほうにくれたような、おびえたような感じでアリスのほうを見つめただけで、なにか小声でブツブツくりかえすばかりです。どうも「バタつきパン、バタつきパン」と言ってるみたいです。会話をしたければ、こっちから始めるしかないな、とアリスは思いました。そこでちょっとおずおずと切り出してみました。「あの、白の女王さまとお見受けしますが、相違ございませんよね?」

「ええ、まあ確かにこの装いは、ないも同然ですわね。わたくしとしてもこんなの、装いになってないとは思いますよ」と女王さま。

アリスは、会話を切り出したとたんに口論をはじめても仕方ないと思いましたから、にっこりしてつづけました。「陛下、どこから手をつけるのをお望みかおっしゃっていただければ、できる限りのことはしてさしあげますけれど」

「でもわたくしは、ぜんぜんしてほしくなんかございませんですのよ」とかわいそうな女王さまはうめきます。「わたくし、自分で過去二時間にわたって、着付けをし続けてきたんでございますから」

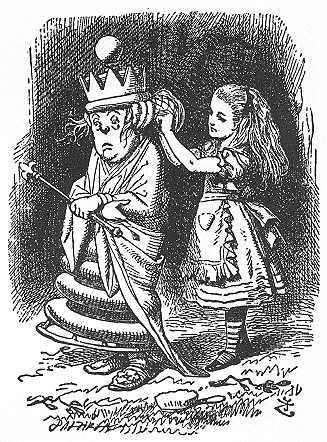

アリスの目から見ると、だれか別の人に着付けをしてもらったほうがずっとましなようでした。女王さまは、まったくどうしようもなくひどい身なりなのです。「なにもかもひんまがってるし」とアリスは思いました。「それにピンまみれ!――ショールをまっすぐにしてさしあげましょうか?」最後のところは声に出して申しました。 「まったくこのショール、どこがおかしいのやらぜんぜん」と女王さまは、ゆううつそうな声で申します。「えらくご機嫌ななめでございましてねえ。あっちもこっちもピンでとめてやったのに、ぜんぜん言うことをきいてくれやしないんですの!」

「まっすぐになれって言っても無理ですよ、こんなピンを片側だけでとめたら」と言いながらアリスは、やさしくそれをちゃんと整えてあげました。「それと、あらまあ、髪の毛もひどいことになってますね!」

「ブラシがからまってしまいましたし、それにくしは昨日なくしてしまったんでございますものだから」と女王さまはため息をつきます。

アリスは注意してブラシをはずし、せいいっぱい髪をきちんとしてあげました。そして、ピンをほとんど全部動かしました。「さあ、これでかなりよくなりましたよ! でも 、ホントに着付け係のメイドを雇われたほうがいいですよ」

「あなたなら喜んで雇ってさしあげますけれど! お手当は、週に二ペンスと、一日おきにジャムですわよ」と女王さま。

アリスはついつい笑ってしまいました。「いいえ、遠慮させていただきます――それにジャムもいりませんし」

「とっても上等のジャムなんでございますよ」と女王さま。

「ええ、でもどのみちきょうはジャムはほしくないですし」

「ほしくても、もらえやしませんよ。ジャムは明日と昨日――でも今日は絶対にジャムなし。それがルールでございますからね」と女王さま。

「でもいつかは今日のジャムになるはずでしょう」とアリスは反論します。

「いいえ、なりませんね。ジャムは一日おきですからね。今日だと、一日おいてないでしょうに」

「よくわかんないです。とてつもなくややこしくて!」とアリス。

「逆回しで生きてるとそうなっちゃうんですよ」と女王さまは優しく申します。「最初はみんな、ちょっとクラクラするみたいで――」

アリスは驚きのあまり繰り返しました。「逆回しに生きる! そんなの聞いたこともないわ!」

「――でも大きな利点が一つあって、それは記憶が両方向に働くってことなんでございますよ」

「あたしのはぜったいに一方向にしか働きませんけど。何かが起きる前にそれを思いだしたりはできないから」とアリスは申します。

「うしろにしか働かないなんて、ずいぶんと貧弱な記憶でございますわねえ」と女王さま。

「じゃあ陛下は、どんなことをいちばんよく覚えてらっしゃるんですか?」アリスはあえてたずねました。

「ああ、再来週に起こったことですわねえ」と女王さまはあたりまえのように申しました。そして、おっきな絆創膏をゆびに巻きつけながら続けます。「たとえばいまなんか、王さまの伝令のこととか。牢屋に入れられて、罰を受けているんでございますよ。裁判は来週の水曜まで始まらないし、もちろん犯罪はいちばん最後にくるし」

「でも、その人が結局犯罪をしなかったら?」とアリス。

「それは実に結構なことではございませんの、ねえそうでございましょう?」と女王は、ゆびの絆創膏をリボンでしばりました。

アリスとしては、確かにそれは否定できないな、と思いました。「確かにそれは結構なことかもしれないけれど、でもその人が罰を受けたのは、ちっとも結構じゃないと思う」

「なにはともあれ、それは大まちがい。あなた、罰を受けたことは?」と女王さま。

「悪いことをしたときだけ」とアリス。

「そして罰を受けて、いい子におなりになったわけでしょう!」と女王さまは勝ち誇ったように言います。

「ええ、そうですけれど、でも罰を受けるようなことを最初にやったわけじゃないですか。ぜんぜん話がちがいますよ」とアリス。

「でも、そういうことをやっていなかったなら、もっとよろしかったわけですわよねえ。ねええ! もっとずっとよろしかったですわよねええええ!」女王さまの声は、「ねえ」と言うごとにかん高くなって、最後はキイキイ声にまでなってしまいました。

アリスは「それってどっかおかしい――」と言いかけましたが、そのとき女王さまがすさまじい叫び声をあげだして、中断するしかありませんでした。「あいたたた、いたたた、いたた!」と女王さまは叫びながら、手を振り落としたいかのように、猛然とふっています。「指から血が出てる! いたたたた、いたたた、あいたたた、いたた!」

その金切り声は、蒸気機関車の汽笛そっくりで、アリスは両手で耳をふさいでしまいました。そして、口をはさめる間ができるとすぐに言いました。

「いったいぜんたいどうしちゃったんですか? 指を刺したんですか?」

「まだ刺してはおりませんことよ。でももうすぐ――いたたた、あいたた、いたた!」

「いつ刺すつもりなんですか」とききながらもアリスはついつい笑い出したい気分でした。

女王さまはうめきます。「こんどショールを止めるときですよ。ブローチがポロッとはずれるんでございます。あら、あらら!」そう言う間にブローチがパチンとはずれて、女王さまはあわててそれをつかみ、とめなおそうとしました。

「気をつけて! 持ち方が曲がってます!」とアリスは叫びながらブローチのほうに手を伸ばしました。でも手遅れです。ピンがずれて、女王さまは指を刺してしまいました。

「いまののおかげで血が出たわけでございますわね。これでここでの物事の起こり方がおわかりになったでしょう」と女王さまはにっこりしました。

「でも、どうしていま叫ばないんですか?」アリスは耳をふさごうと、手をあげたままききました。

「だって、叫ぶのはさっきたっぷりやったじゃあございませんの。いまさらやりなおすこともありませんでしょう」と女王さま。

そろそろ明るくなってきました。「カラスは飛んでっちゃったみたいですね。行っちゃってくれて、ホントにうれしいな。夜になってきたのかと思った」とアリス。

「わたしもそんなふうにうれしくなれたらよいんでございますけどねえ!」と女王さま。「でも、やりかたを失念してしまったものでして。あなたはこの森に住んで、好きなときにうれしくなれて、さぞかし幸せなんでございましょうねえ!」

「でも、ここはとてもすごくさびしいんです」とアリスはゆううつな声で言いました。そしてひとりぼっちなのを考えると、おっきな涙が二つ、ほっぺたをつたって流れ落ちました。

「あらあら、ちょっとおよしなさいって!」とあわれな女王さまは、困り果てて手をもじもじさせます。「自分がどんなにえらい子か、考えてごらんなさいな。きょう、どれほど遠くまできたか考えてごらんなさいな。いま何時か考えてごらんなさいな。なんでもいいから考えてごらんなさいな、なんでもいいから、とにかく泣くのはおよしなさいって!」

アリスは泣きながらも、これには笑わずにはいられませんでした。「陛下は、ものを考えると泣かずにいられるんですか?」

「それがやり方なんですよ」と女王さまは、すごく確信をこめて申しました。「二つのことを同時にできる人はいませんからね。じゃあまず、あなたの歳から考えてみましょうか――あなた、おいくつ?」

「ちょうど七歳半です」

「『ちょうど』はなくてよろしい。それがなくても、十分に信じられますよ。さて、じゃああなたに信じられるものをあげましょうか。わたくしの年齢は正確に百一歳五ヶ月と一日なんでございますよ」

「それは信じられないわ!」とアリス。

女王さまは、あわれむような声で言います。「信じられない、ですって? もう一回やってごらんなさいな。はい、まず深呼吸して目を閉じて」

アリスは笑いました。「やるだけ無駄です。ありえないことは、信じろと言われても無理ですもん」

「言いたくはございませんが、どうも練習が十分でないごようすですわね。わたくしがあなたくらいの歳には、毎日三十分必ず練習したものでございますよ。ときには、朝飯前にありえないことを六つも信じたくらい。あら、ショールがまた風に飛ばされた!」

そう言う間にブローチがはずれて、突風がふいて、女王さまのショールを小川の向こうに吹き飛ばしました。女王さまはまたうでをひろげて、ショールを追いかけて飛んでいき、こんどは自分でショールをうまいことつかまえました。「つかまえた!」と女王さまは勝ち誇ったように申します。「さあ見てなさい、こんどは自分一人できちんとピン留めしてみますからね!」

「まあ、そしたら指はもうよくなったんですか?」とアリスは、女王さまを追いかけて小川を渡りながら礼儀正しく申しました。

「ああ、ずっといいみたいですわね。ねええ!」と女王さまは叫びましたが、声はだんだんキイキイ声になってきます。「いいみたいですわねええええ! メエエエエ!」最後の一言は実に長くのびて、すごくヒツジっぽくて、アリスはすごくびっくりしてしまいました。

女王さまを見てみると、なにやらいきなりウールにくるまってしまったようです。アリスは目をこすってもう一度見直しました。なにが起きたのか、まるっきりわかりませんでした。これはお店の中にいるのかしら? そしてアレは本当に――カウンターの向こうにすわっているアレは、本当にヒツジでしょうか? いくら目をこすってみても、それ以上のことはまるでわかりません。アリスは小さな暗いお店の中にいて、カウンターにひじをついてよりかかっていて、その向かいには歳取ったヒツジが、安楽いすにすわって編み物をしていて、ときどき手をやすめて、おっきなめがねごしにアリスをながめるのです。

「なにを買いたいんだね?」やっとヒツジが、編み物の手をちょっと止めて目をあげながら言いました。

「まだよくはわからないんだけれど。ぐるっと見てまわりたいんですけど、いいですか?」とアリス。

「自分の前を見るのも、左右を見るのも、お好きなように。でもぐるっと見るのは無理だよ――頭のうしろにも目がついてるんでなけりゃね!」とヒツジ。

でも、残念ながらアリスには、そういうものはついていませんでした。そこでアリスはふりかえって、それぞれの棚の前にきたときに、それをながめるだけで満足しました。

お店はいろいろ変わったものだらけのようでした――でもいちばん変てこだったのは、どのたなも、いっしょうけんめい見つめて何がのっかっているのか調べようとすると、そのたなだけにはまるで何もなくなってしまうということでした。そのまわりのたなは、思いっきりいっぱい、のるだけ詰めこまれているのに。

「ここじゃ何もかも、まるでじっとしてないのね!」アリスはついに、憤然と申しました。一分かそこら、ときに人形みたいに見えて、ときに道具箱みたいに見える、おっきな明るい色の物体を追いかけようとしていたのですが、それはいつも、アリスが見ている一つ上のたなにあるのです。「なかでもこれはいちばん頭にくるわ――でも、そうだ、こうすればいいんだ――」と急に思いついてアリスはつけ加えました。「いちばんてっぺんのたなまで、この調子でおっかけてけばいいのよ。さすがに天井を通り抜けるのはまごつくはずだわよね!」

でもこの計画でさえ失敗してしまいました。その「物体」は、思いっきり静かに天井を通り抜けてしまったのです。もう何度もやりつけている、とでもいわんばかりに。

「あんたは子どもか、それともコマかね?」とヒツジは、編み針をさらに一組、手にとりました。「そんな具合にくるくる回ってたら、そのうちこっちの目までまわってしまうよ」いまやヒツジは、編み針を十四組同時に使っています。アリスは感心しきって、思わずヒツジをまじまじと見つめてしまいました。

「あんなにいっぱいで、どうして編めるんだろう」と不思議に思った子どもは考えます。「しかも一分ごとにどんどん増えていって、もうヤマアラシみたい!」

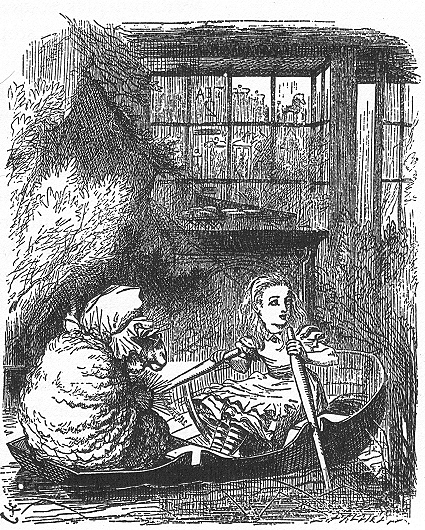

「ボートはこげる?」とヒツジは、編み針を一組こちらに手渡しながらききました。

「ええちょっとなら――でも地面の上じゃなくて――それと編み針でこぐのも――」と言いかけたとき、編み針が手の中でオールに変わり、気がつくと二人は小さなボートに乗って、岸辺の間をただよっているのでした。というわけで、アリスとしては精一杯にこぐしかありませんでした。

「羽根!」とヒツジは、またもや編み針を追加しながら叫びます。

訳注:これはいまの英米人だって知らない人がふつうだから、説明しておこう。これはボートを漕ぐときに、オールをあまり深く水につっこまずに、表面に近いところで水平に動かせ、という意味で、ボート業界のかけごえなんだって。

これは返事が必要なせりふには聞こえませんでしたので、アリスはなにも言わずに船を出しました。この水って、なんかすごく変だわ、と思いました。というのも、しょっちゅうオールがつかえて、ほとんど出てこなくなってばかりいるのです。

「羽根! 羽根! その調子だと、そのうちもろにカニをつかまえちゃうよ」

訳注:これもボート業界用語。水にオールがとられて手からはずれ、握りがそのまま胸を強打することなんだって。

「カニなんて、かわいい! ぜひつかまえたいな」とアリスは思いました。

「羽根って言ったのが聞こえなかったのかい?」とヒツジは怒って、編み針をさらに大量に増やしました。

「聞こえましたよ。ずいぶん何度もおっしゃったし――それにとっても大声で。ねえ、そのカニって、どこにいるんですか?」

「水の中に決まってるでしょうが!」とヒツジは、手がいっぱいだったもので髪の毛に編み針を刺しています。「だから羽根って言ってるのに!」

アリスはちょっとムッとしました。「いったいどうしてさっきから『羽根』ばっかりおっしゃるんですか? わたし、鳥じゃありません!」

「鳥だよ。それもちっちゃなガチョウ」

これでアリスはちょっと腹が立ったのでしばらくは会話がありませんでしたが、その間にもボートはゆっくりとただよい、ときどき水草の茂みの中(こうなると、オールは水の中でびくともしなくなり、いつにも増してひどいことになります)、そして時には樹の下を通りますが、いつでも頭上には、同じ背の高い川岸がそびえているのでした。

「まあお願い! トウシンソウが咲いてるわ!」とアリスは、いきなり喜びにあふれて叫びました。「ホントにトウシンソウなんだ――それも、すっごいきれい!」

「その件でわたしに『お願い』されたって知りませんよ」とヒツジは編み物から目もあげません。「わたしが植えたもんじゃないし、それをどかす気もありませんからね」

「ええ、そうだけど、つまり――お願いですから、ちょっと止まって少しつんでもいいですか? ボートをしばらく止めましょうよ」とアリスはお願いします。

「このわたしにどうやって止めろと?」と羊。「あんたがこぐのをやめたら、勝手に止まりますよ」

というわけで、ボートはそのまま流れをただようままにほうっておかれ、やがてゆらゆらと、風にそよぐトウシンソウのしげみに入り込んでいきました。そして小さなそでが注意深くまくりあげられて、小さな腕がひじまでしげみに差しこまれて、トウシンソウをなるべく根っこ近くで折り取ろうとするのでした――そしてしばらくアリスは、ヒツジのことも編み物のこともすっかり忘れて、ボートのふちから身を乗りだして、もつれた髪の先だけが水にふれています――そして目を熱心に輝かせながら、一束、また一束と、愛らしくかぐわしいトウシンソウをつんでゆくのでした。

「ボートがひっくりかえらないといいんだけど! あら、あそこのがすごくきれい! でも、ちょっと手が届かない」とアリスは考えます。そして確かに、それはちょっと頭にくることではありました(「まるでわざとやってるみたい」とアリスは思いました)。ボートがただようにつれて、きれいなトウシンソウはいっぱいつんだのですが、でも手の届かないところに、いつももっときれいなやつがあるのです。

「いちばんきれいなのが、いつもちょっと遠くにあるのね!」とアリスは、とうとうあまりに遠くに咲いているトウシンソウの頑固さにため息をついて申しました。ほっぺたを赤くして、髪と手からは水をポタポタたらしながら、アリスはまたもとの場所に戻ると、見つけたばかりの宝物をならべはじめました。

そのときには、つんだ瞬間からトウシンソウがしおれだし、香りも美しさもなくしつつあったなんてことは、アリスにはまるで気にもなりませんでした。本物のトウシンソウだって、ごく短時間しかもたないのです――そしてこれは、夢のトウシンソウだったのですから、アリスの足もとで束になって転がるうちに、ほとんど雪みたいにとけてしまうのです――でも、アリスはほとんど気がつきもしません。ほかにいろいろ不思議なことで頭がいっぱいだったのです。

ちょっと先に進んだとたん、オールが水の中でつっかえて、どうしても出てこようとしません(とアリスは後になって説明いたしました)。その結果として、オールの握りがアリスのあごにあたって、そしてかわいそうなアリスが何度か「あらら!」と叫んでも、そのままアリスは座席から投げ出されて、トウシンソウの山に埋もれてしまいました。

でも、けがはなくて、アリスもすぐに起きあがりました。ヒツジはその間、ずっと編み物を続けています。なにごとも起きなかったかのように。「なかなかたいそうなカニをつかまえたねえ!」もとの場所にもどって、自分がボートから投げ出されなくてほっとしているアリスに向かって、ヒツジは申しました。

「あらそうでしたか? あたしには見えませんでしたけど」とアリスは、おそるおそるボートのふちから暗い水の中をのぞきこみました。「だったらオールをはなすんじゃなかったわ――うちに持って帰れるような、ちっちゃなカニだったらよかったな!」でもヒツジは、バカにした感じでせせら笑うと、編み物を続けました。

「ここらへん、カニは多いんですか?」とアリス。

「カニとか、いろんなものがね。もう選ぶものならたっぷりと。だから腹を決めなさいな。さあ、いったいなにが買いたいね?」

「買いたいって!」とアリスは、半分おどろいて、半分こわがって声をあげます――というのもオールとボートと川は、みんないっしゅんで消え失せて、またあの小さな暗い店の中にいたからでした。

「じゃあ、たまごをくださいな。どういう売り方なんですか?」とアリスはおずおずとたずねます。

「一つは五ペンス硬貨一つ――二つなら二ペンス」とヒツジは答えます。

「じゃあ、一つより二つのほうが安いの?」アリスはお財布を出しながらもびっくりして言いました。

「ただし、二つ買ったら、ぜったいに両方食べなきゃダメなんだよ」とヒツジ。

「それなら、一つくださいな」とアリスは、カウンターにお金をおきました。「だって、ぜんぜんおいしくないかもしれないでしょ」と内心思います。

ヒツジはお金を受け取ると、箱にしまいました。それからこう言いました。「あたしはぜったいに物を手渡さないんですよ――それはぜったいダメ――あんたが自分でとらないと」そういいながら、ヒツジは店の反対側にまで行って、たまごを棚にたてました。

「どうしてそれがダメなんだろう」と思いながら、アリスはテーブルや椅子の間を、苦労しながらかきわけて行きました。店は奥のほうにいくほど、すごく暗くなっていったのです。「あのたまご、向かっていけばいくほど遠くにいっちゃうみたい。えーと、これって椅子? あら、枝がついてるじゃないの! こんなところに木が生えてるなんて、変なの! それにこんなところに小川まで! まあこんな変なお店って、いままで見たこともないわ!」

そしてアリスは先へ進みました。でも、何もかも近くによったとたんに木に変わってしまうので、どんどん不思議になってきました。だから、たまごも近づくと木になるんだろうと思いこんでいました。