トゥィードルダムとトゥィードルディー

――にちがいない、と思いました。

(訳注:ここ、前の章の最後の文から、章題まで含めて続けて読んだってや。)

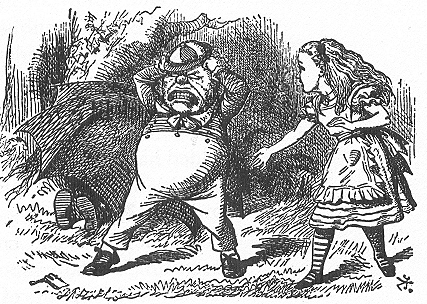

二人は木の下に立って、おたがいに相手の首に腕をまわしております。どっちがどっちか、じきにわかりました。片方がえりに「ディー」とししゅうしてあって、もう片方は「ダム」とししゅうしてあったからです。「たぶん二人とも、えりのうしろ側に『トゥィードル』って書いてあるんでしょうね」とアリスはつぶやきました。

二人とも、まるで動かなかったので、アリスは二人が生きていることを忘れて、二人ともえりの後ろに『トゥィードル』って書いてあるかどうかを見に、後ろにまわろうとしたとき、「ダム」と書いてある方が声をたてて、アリスはびっくりしてしまいました。

「ぼくたちがろう人形だと思うんなら、見物料を払いなさいよ。ろう人形は無料で見るもんじゃない、如何様にも!」

「対照的に、ぼくたちが生きてると思うんなら、なんとか言いなさいよ」と、「ディー」とついたほうがつけ加えました。

「ええ、ほんとに心からごめんなさいね」アリスはそう言うのがやっとでした。あの古い歌の歌詞が、カチカチ言う時計みたいに頭のなかで鳴り響いていて、ついそれを口に出してしまいそうだったからです:――

「トゥィードルダムとトゥィードルディー

決闘しようと取り決めたわけ

なぜってトゥィードルダムいわくトゥィードルディー

新品のすてきなガラガラを壊しめたわけ

ちょうどお化けガラスが舞い降りて

墨ツボみたいに真っ黒で

英雄たちはこわがって

口論もすっかり忘れましたとさ」

「きみが何を考えてるかわかるぞ、でもそれはそうじゃないんだぞ、如何様にも」とトゥィードルダム。

「対照的に、そうであったなら、そうであったかもしれず、そしてそうであったとすれば、そうであろう。しかしそうでない以上、そうではあらぬのである。それが論理というもの」とトゥィードルディーが続けます。

アリスはとってもていねいに申しました。「あたしが考えていたのは、森から出るのにどの道がいちばんいいかってことなんです。ずいぶん暗くなってきたし。お願いですから、教えていただけませんか?」

でも、小さな男たちは、顔を見合わせてニヤニヤするだけでした。

二人とも、まったくなりの大きな小学生二人組そっくりだったもので、アリスはついついトゥィードルダムを指さして、「いちばーん!」と叫んでしまいました。

「如何様にも!」とトゥィードルダムは短く叫んで、すぐにぴったりと口を閉ざしてしまいました。

「にばーん!」とアリスはトゥィードルディーに移りましたが、どうせ「対照的!」と叫ぶだけに決まってるわ、と確信しておりまして、まさにその通りでした。

「ちがうだろう!」とトゥィードルダムはわめきました。「人のところに訪ねてきたら、まっさきに言うのは『ごめんください』で、次に握手をするんだぞ!」そしてここで兄弟二人はお互いに抱きあって、それからそれぞれ空いたほうの手をのばして、アリスと握手しようとしました。

アリスは、片方だけ先に握手するのはいやでした。残ったほうが気を悪くするかもしれないからです。そこでむずかしい状況をきりぬけるいちばんいい方法として、アリスは両方の手を同時ににぎりました。次のしゅんかん、みんなは輪になっておどっていたのです。これはとても自然に思えて(と後からアリスは思い出しました)、音楽が流れてきても、まるでおどろきませんでした。音楽はみんながおどっている頭上の木から流れてくるみたいで、どうも(アリスがなんとかつきとめた範囲では)枝がお互いにこすれあって音楽になっているみたいでした。バイオリンと、バイオリンの弓みたいな感じです。

「でも、ホントすっごくおかしかったのよね」(とアリスはあとで、この一件すべてのおはなしをお姉さんにしているときに言いました。)「あたし、いきなり『かごめかごめ(HERE WE GO ROUND THE MULBERRY BUSH)』をうたってるんだもん。いつうたいはじめたのかはわかんないけど、でもずいぶん長いことうたってたような気がしたの!」

アリス以外のおどり手二人はでぶで、すぐに息をきらしてしまいました。「一回のおどりで四周もすればじゅうぶん」とトゥィードルダムがぜいぜい言って、みんなははじまったときと同じくらい、いきなりおどりをやめました。音楽も、その同じしゅんかんに止まりました。

それから二人はアリスの手をはなしましたが、一分ほど立ったままアリスを見つめています。これはなかなかきまりの悪い間で、アリスとしても、たったいままでおどっていた人たちとどういうふうに会話をきりだしていいのか、わかりませんでした。「いまさら『ごめんください』でもないわよねえ。なぜかもうそんな段階はすぎたみたい!」

「あまりお疲れじゃないといいんですけど?」とうとうアリスは言いました。

「如何様にも。それと、きいてくれてたいへんにありがとう」とトゥィードルダム。

「実に感謝感激!」トゥィードルディーがつけ加えました。「詩はお好き?」

「え、ええ。まあなかなか――全部じゃないですけど」とアリスは、用心しながら言いました。「森から出る道はどっちか教えていただけませんか?」

「この子に何を暗唱してあげようか?」とトゥィードルディーは、荘厳な目をぱっちりと開けてトゥィードルダムのほうを見つめ、アリスの質問は無視しました。

「『セイウチと大工』がいちばん長いよ」とトゥィードルダムが、兄弟を愛情こめて抱きしめながら答えました。

トゥィードルディーはすぐに始めました。

「おひさまピカピカ海の上――

ここでアリスは、思い切って口をはさみました。できるだけていねいに申します。「あの、それってものすごく長いんでしたら、まずは森から出る道を教えていただいて――」

トゥィードルディーはやさしくほほえむと、最初から暗唱しなおしました。

「お日さまピカピカ海の上

力の限り照らしてる

波浪をすべすべキラキラに

するため全力つくしてた――

でもこれってなんか変

いまは夜のど真中。

お月様、ぷんぷん照らしてる

だってお日さまが昼間のあとで

そこらをウロウロするなんて

ずいぶんでしゃばりと思ったから――

いわく『なんとも失礼だこと

のこのこじゃましにくるなんて!』

海はとことんびしょぬれで

砂はとことん乾いてた。

雲一つ見あたらず、それというのも

空には雲がなかったから:

頭上を飛ぶ鳥もなし――

そもそも飛ぶ鳥なんかいないから。

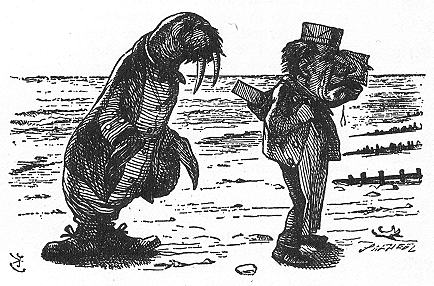

セイウチと大工が

肩を並べて歩いてた;

こんなにたくさんの砂を見て

二人はおいおい泣いていた:

『こいつさえきれいに掃除すりゃ

なんとも豪勢だろうになぁ!』

『女中七人にモップ七本

持たせて半年掃かせたら

きれいに片づけられると

思うかい』とたずねるセイウチに

『あやしいね』と大工は答え

辛苦の涙を流してる。

『おおカキ諸君、散歩しにおいで!』

とセイウチが差し招く。

『すてきな散歩、すてきな談笑

潮の浜辺に沿って

でも手を貸せるのは、

最高四匹までだよ』

最年長のカキ、セイウチをながめ

でも一言たりとも発しはしない。

最年長のカキはウィンクして

重い頭を横に振る――

カキ床を離れたり

する気はないよというつもり。

でも若いカキ四匹がいそいそと

大喜びで招待に応じ:

コートにブラシ、顔も洗い

くつもきれいにきっちりと――

でもこれってなんか変

だってカキには足がない。

さらにカキが四匹つづき

そしてさらにまた四匹

そして群がりあわててみんなきた

そして次、次、もっと次――

みんな泡立つ波からピョンピョンと

岸辺めがけて押し寄せる。

セイウチと大工は

一マイルほど歩いてから

具合良く低い

石の上にこしかけた:

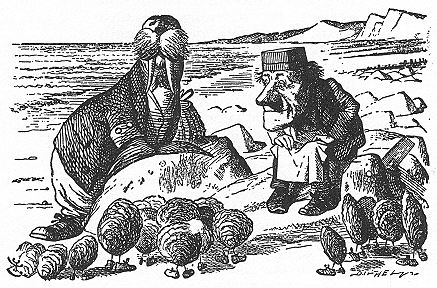

そしてかわいいカキたちみんな

そこに並んで待っていた。

セイウチいわく『さあいろんなことを話し合う

ときがついにやってきた:

くつだの――ふねだの――封蝋や

王さま――はたまたキャベツなど――

あるいは煮え立つ海の謎――

またはブタの翼の有無』

『でもちょっと待ってよ』とカキたち叫ぶ

『みんなでおしゃべりする前に;

息をきらした子もいるし

ぼくたちみんな、デブちんだ!』

『あわてることはないよ』と大工。

みんなこれには感謝した。

『パンが一斤』とセイウチいわく

『それがもっぱら必要だ:

さらにはコショウと酢もあれば

それはなおさら好都合――

さあ親愛なるカキくんたちよ

よければ食事を始めよう』

『でもまさかぼくたちを』と叫ぶカキくんたちは、

みんなちょっと青ざめる、

『こんなに親切にしてくれたのに

それはなんともあんまりだ!』

『見事な夜だ』とセイウチが言う

『なんともすてきなながめじゃないか』

『出てきてくれてありがとう

なんとも優しい子たちだね!』

大工の答はただ一言

「パンをもう一切れ頼む:

そんな上の空はやめてほしいね――

二度も三度も言わせるな!』

『こんなペテンをするなんて

これはなんとも恥ずかしい』とセイウチ。

『こんな遠くに連れ出して

あんなに急いで歩かせて!』

大工の答はただ一言

『バターを厚く塗りすぎた!』

『かわいそうなきみたち』とセイウチ、

『心底同情してあげる』

セイウチ、嗚咽と涙に隠れつつ

選ぶはいちばん大きいカキばかり

ポケットからのハンカチで

涙流れる目を隠しつつ。

『おおカキ諸君』と大工が呼びかける。

『なかなか楽しい道中だった!

ぼちぼち帰るとしようかね?』

でもこれに対する返事なし――

そしてこれってどこが変?

だって一つ残らず腹の中」

「あたし、セイウチがいちばん好きだな。だってあわれなカキたちのこと、ちょっとはかわいそうと思ってあげたでしょ」とアリス。

「でも、大工よりもいっぱい食べたんだよ。ハンカチを口にあてて、いくつ食べたかを大工に数えられないようにして。対照的に」とトゥィードルディー。

「それ、ひどいわ! じゃあやっぱり大工がいちばん好き――セイウチほどたくさん食べなかったんなら」とアリスは憤然として言いました。

「でも大工だって食べられるだけ食べたんだよ」とトゥィードルダム。

これは悩ましい問題でした。しばらく考えこんでからアリスは口を開きました。「まったく! どっちもずいぶんといやな連中で――」ここでアリスは、ビクッとしてあたりを見まわしました。ちかくの森から、おっきな蒸気機関車の音みたいなものが聞こえてきたからです。アリスは、たぶん野獣じゃないかしらと思ったわけです。「このあたりって、ライオンとかトラとかいるのかしら?」アリスはびくびくしてたずねました。

「ありゃただの赤の王さまのいびき」とトゥィードルディー。

「おいで、ごらんよ!」と兄弟たちは叫んで、それぞれがアリスの手を一つずつにぎると、王さまの眠っているところまでつれてきました。

「なんて美しい姿だと思わない?」とトゥィードルダム。

アリスとしては、これに心底賛成はできませんでした。長い赤いナイトキャップをかぶって、王杓を持ち、みっともない山みたいに丸まってねっころがり、大いびきをかいているのです――それもトゥィードルダムが言ったように「頭がはずれそうなくらいの大いびき」です。

「湿った草の上に寝てるなんて、カゼひいちゃうんじゃないかしら」アリスはとても配慮のいきとどいた女の子だったので、こう申しました。

「夢を見てるんだよ。それで、なんの夢を見てると思う?」とトゥィードルディー。

アリスは答えます。「そんなのだれにもわかんないわ」

「いやぁ、きみのことだよ!」とトゥィードルディーは、勝ち誇ったように手を叩きながら叫びました。「そして王さまがきみのことを夢見るのをやめちゃったら、きみはどうなっちゃうと思う?」

「別にいまのままここにいるわよ、もちろん」とアリス。

「きみはちがうね!」とトゥィードルディーがバカにしたように切り返します。「きみはどこにもいなくなっちゃうんだよ。だってきみなんか、王さまの夢の中にしかいないモノじゃないか!」

「あそこにいるあの王さまが目をさましたら、きみは――ボーン!――ロウソクみたいに消えちゃうんだよ!」とトゥィードルダムがつけくわえます。

「消えるわけないでしょ!」アリスは怒って叫びました。「それにもしあたしが王さまの夢の中にしかいないモノなら、そういうあなたたちはなんなのか、ぜひとも知りたいもんだわ!」

「それはこっちのせりふ。知りたいのはこっちだよ!」とトゥィードルダム。

「こっちのせりふ、こっちのせりふ」とトゥィードルディーも叫びます。

その叫び声がすごく大きくて、アリスはつい言ってしまいました。「シーッ! そんなに大声だしたら、王さまが目をさましちゃうでしょう」

「ま、きみが王さまを起こすの起こさないの言ってもしょうがないよ。きみなんて、王さまの夢に出てくるものの一つでしかないんだもん。自分だって、自分がほんものじゃないのはよーくわかってるんだろ」とトゥィードルダム。

「あたし、ほんものだもん!」とアリスは泣き出しました。

「泣いたって、ちっともほんものになれるわけじゃなし。泣くことないだろ」とトゥィードルディー。

「もしあたしがほんものじゃないなら」――アリスは泣きながら半分笑ってました。なんともめちゃくちゃな話だと思って――「泣いたりできないはずでしょう」

「それがほんものの涙だとでも思ってるんじゃないだろうねえ」とトゥィードルダムが、すごくバカにした調子で口をはさみます。

「でたらめ言ってるに決まってるわよね。こんなことで泣いてもしょうがないわ」とアリスは思いました。そこで涙をぬぐって、なるべく元気な声で言いました。「とにかくあたし、そろそろ森から出たほうがいいわ。だってすごく暗くなってきたでしょう。雨が降るのかしら、どう思います?」

トゥィードルダムは、おっきな傘を自分と兄弟の上にひろげて、それを見あげました。「ううん、降らないと思うよ。少なくとも――この下では。如何様にも」

「でもその外なら降るかもしれないでしょ?」

「かもね――雨の気分しだいで」とトゥィードルディー。「ぼくらとしては異議なし。対照的に」

「身勝手な連中ね!」とアリスは思い、まさに「おやすみなさい」と言って二人を後にしようと思ったときに、トゥィードルダムが傘の下からとびだして、アリスのうでをつかみました。そして「あれが見えるか?」と、気持ちがたかぶってのどがつまったような声で申します。同時に、目をいっしゅんでおっきく黄色くしながら、木の下にころがっている小さな白いものを、ふるえる指で示します。

アリスは、その小さな白いものを慎重に調べてから申しました。「ただのガラガラよ。ガラガラヘビじゃないからね」と、トゥィードルダムがこわがっているのかと思って、あわててつけ加えます。「ただの古いガラガラよ――すごく古いし、こわれてるし」

訳注:この「ガラガラ」というのは、赤ちゃんのあのガラガラではなくて、イギリスのサッカーの応援団なんかがよく使う、ふりまわすとギイギイ鳴るあの道具のことであるのだよ。あれは日本語でなんてゆーんだ?

「そうじゃないかと思ったんだ!」とトゥィードルダムは叫んで、足を踏みならし、もうれつに髪の毛をかきむしりだしました。「もちろん壊れてるよな!」そしてここでトゥィードルディーのほうをにらみつけます。トゥィードルディーは、すぐにすわりこんで、かさの下に隠れようとしました。

アリスはトゥィードルダムのうでに手をのせて、なだめるように申しました。「古いガラガラのことで、そんなに怒らなくてもいいじゃないの」

「でも古くないんだもん!」とトゥィードルダムは、前にも増して怒りくるって叫びました。「新品なんだよ――きのう買ったばっかなんだもん!――ぼくの新品のガラガラが!!」ここで声は完全な金切り声になりました。

この間ずっとトゥィードルディーは、いっしょうけんめいかさをたたんで、自分もその中にたたみこまれようとしていました。これは実に不思議なことだったので、アリスは怒っている兄弟のことをつい忘れてしまいました。でも、さすがのトゥィードルディーも、これはうまくいかずに、結局はかさにからまったままころんでしまい、頭だけがつきだすかっこうになりました。そしてそうやって転がったまま、口をぱくぱく、目をぱちくりさせています。「なんというか、魚以外のなにものでもないわよね」とアリスは思いました。 「もちろん決闘するのには合意するよな?」とトゥィードルダムはもっと落ち着いた調子で申しました。

「まあ仕方ないか」と相方は、かさからゴソゴソ這いだしながら、不機嫌そうに申します。「でも、この子が着付けをてつだってくれないとね」

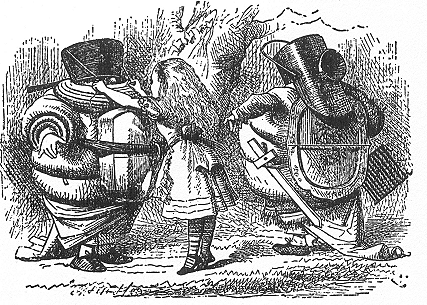

というわけで兄弟二人は、手に手をとって森の中へと向かい、しばらくしてから腕いっぱいにがらくたをかかえて戻ってきました――たとえばクッションや毛布、じゅうたんやテーブルクロス、お皿のカバーや石炭ばけつなど。「ピン留めとかひもを結んだりとか、じょうずだといいんだけど。これ全部、一つ残らずなんとかしてつけてもらわないと」とトゥィードルダム。

あとでアリスの話によると、ほかのどんなことについてだって、これほどの大騒ぎなんか見たことない、とのこと――二人ともあーだこーだと文句ばかり――そしてこの二人が身につけたがらくたの量ときたら――さらに、ひもをむすんだりボタンをとめたりするので、すさまじく手がかかるのです――「いやぁ、もうなんというか、二人とも準備が整う頃には、古着のかたまりとしか言いようがなくなっちゃうはずだわ!」とアリスは、トゥィードルディーの首に石炭入れをゆわえてあげながら思いました。「頭を斬り落とされないようにするんだ」とは当人の言。そして、重々しくこうつけ加えます。

「知ってるかい、これは決闘で起こり得るいちばん深刻な事態なんだよ――頭を斬り落とされるってのは」

アリスは大笑いしてしまいましたが、機嫌を損ねないよう、なんとかごまかして咳きこんだふりをしました。

「ぼくってすごく蒼ざめてる?」とトゥィードルダムが、ヘルメットのひもをしばってもらいにきて言います(ヘルメットと呼んではいましたが、それはどう見てもソース用のおなべにずっと似ていました。)

「ええ――まあ――その、ちょっとだけね」アリスは優しく答えます。

「ぼくはいつもはとっても勇敢なんだ。でも、きょうに限っては、たまたま頭痛がしてるんでね」とトゥィードルダムは声を落としてつづけます。

「ぼくなんか歯が痛いんだぞ! ぼくのほうがおまえより不利なんだからな!」とトゥィードルディーが、いまのせりふをもれ聞いて申します。

「じゃあ、二人ともきょうは闘わないほうがいいわよ」とアリスは、争いをおさめるいい機会だと思っていいました。

「でもちょっとくらいは闘わないと。そんなに長くやんなくてもいいけど。いま何時?」とトゥィードルダム。

トゥィードルディーは時計を見ました。「四時半」

「六時まで闘って、それから晩ごはんにしよう」とトゥィードルダム。

「しかたないか」と相方は、いささか悲しそうに言いました。「そしてこの子は見てるといい――でも、あんまり近くにきちゃダメだよ」とつけ加えます。「ぼくは目に入ったものには、片っ端から斬りつけちゃうからね――すっごく興奮してきたときには」

「そしてぼくは届く範囲のものならなんでも斬りつけるんだぞ、見えようと見えまいと!」とトゥィードルダムがどなります。

アリスは笑いました。「だったら二人とも木にしょっちゅう斬りつけるってことになりそうね」

トゥィードルダムは、満足そうな笑顔であたりを見まわしました。「ぼくたちが戦い終える頃には、見渡す限り一面、立っている木は一本もないであろうぞ!」

「ガラガラ一つでそこまでやるの?」アリスは、こんなつまらないことで闘うなんて、ちょっとは恥ずかしいと思わせられるんじゃないか、とまだ思っていました。

「あれが新品でさえなければ、ぼくだってこんなに気にしなかったんだけど」とトゥィードルダム。

「お化けガラスが出てきてくれないかなあ!」とアリスは思います。

「剣は一本しかないなあ。でもおまえは傘を使っていいよ――かなり鋭いしね。でも、はやいとこはじめよう。とことん暗くなってきてるし」とトゥィードルダムが兄弟に言います。

「とことんよりも暗いよ」とトゥィードルディー。

すごく急に暗くなってきたので、アリスは雷雨がやってきたんだと思ったほどです。「すごく濃い黒雲だわ! それもすごいいきおい! まあどうみても翼が生えてるじゃない!」

「あのカラスだ!」とトゥィードルダムが警告の金切り声をあげまして、兄弟二人はあっという間にしっぽを巻いて姿を消してしまいました。

アリスはちょっと森の中にかけこんで、おっきな木の下で止まりました。「ここならぜったいつかまらないわ。おっきすぎて、木の中にまで入ってこられないもの。でも、あんなにはでに羽ばたかないでくれればいいのに――森の中に、すごい嵐が起きたみたい――ほら、だれかのショールがとばされてきたわ!」