鏡の国の昆虫たち

もちろん真っ先にやったのは、これから旅する国をおおざっぱに見渡すことでした。「地理のお勉強ととってもよく似てるわよね」とアリスは、もうちょっと遠くまで見ようとして、つま先立ちになりました。「主要な河川――ぜんぜんなし。主要な山――あたしが立ってるのが唯一の山だけれど、でも別に名前はなさそうだし。主要な街――あらあら、下でハチミツを集めてるあの生き物、いったいぜんたいなんだろ? どう見てもハチじゃないわ――一キロ先から見えるハチなんていないもんね――」そしてしばらくアリスはだまって立ったまま、花の中を飛び回っているその生き物の一匹をながめていました。吸い口を花につっこんだりしています。「まるでふつうのハチみたい」とアリスは思いました。

でも、これはどう見てもふつうのハチなんかじゃありませんでした。むしろ、ゾウでした――アリスもじきにこれがわかりましたが、でも気がついて思わず息をのんでしまいました。「じゃああのお花って、すさまじい大きさにちがいないわ!」とアリスは続いて思いました。「小屋の屋根をとっぱらって、くきをくっつけたみたいな――それに、ハチミツの量もすごいはずよ! ちょっと下りてってみようかしら――いえ、いまはダメだわ」と、いまにも丘を駆け下りそうになった自分を制します。そして、急にしりごみしたので、なんとかいいわけを考えようとしました。「追い払うのに、すごく長い枝がないと、あんなのの中に行けないわよね――そしてみんなが、散歩はいかがでしたと聞いたら、すごく楽しいだろうな。こう言うの――『ああ、まあまあでしたわ――』」(そしてここでお気に入りの、頭をちょっとはねあげるポーズ)「『ただいささかほこりっぽくて暑かったのと、それにゾウにいっぱいたかられちゃったのがどうも!』」

しばらく考えてからアリスは言いました。「反対側におりようっと。ゾウはあとで訪ねてみてもいいし。それに、三升目に行きたくてたまらないもの!」

そしてこの口実で、アリスは丘をかけおりて、最初の小川六本を飛び越えたのでした。

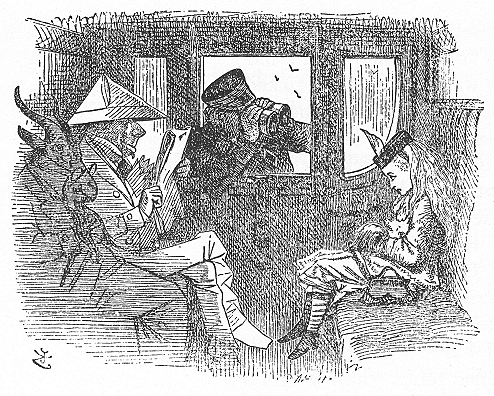

「きっぷ拝見!」と車掌が、まどから頭をつっこんで言いました。すぐさまみんな、きっぷを出していました。きっぷは人間ほども大きくて、車両がそれだけでいっぱいになりそうです。

「さあさあおじょうちゃん、きっぷを見せるんだよ!」と車掌がつづけ、怒ったようにアリスのほうを見ます。そしてすごくたくさんの声がいっせいにこう言いました(「歌のコーラスみたいだわ」とアリスは思いました)、「おじょうちゃん、車掌さんを待たせちゃダメよ! 車掌さんの時間はお値打ち一分千ポンド!」

「すいません、ないんですけど」とアリスはおびえた声で言いました。「あたしがきたところには、きっぷ売り場がなかったんです」そしてまたもや声のコーラスがはじまります。「この子がきたところには、余裕がなかったのよ。あそこの土地はお値打ち一ミリ千ポンド!」

「いいわけするんじゃない」と車掌さん。「機関手から買えばよかっただろうが」そしてまたもや声のコーラスが始まりました。「機関車を運転する人だよ。なんと、煙だけでもお値打ち一雲千ポンド!」

アリスは「しゃべってもしょうがないわ」と思いました。声はこんどはコーラスしませんでした。アリスがしゃべらなかったからです。でもすごくおどろいたことに、みんなコーラスで考えたのです(「コーラスで考える」というのがどういう意味か、わかってもらえるといいんだけど――というのも白状しちゃうと、このぼくはさっぱりわからないんだもの)「なにも言わないほうがいい。ことばは一言千ポンド!」

「今夜は千ポンドの夢を見そう、絶対!」とアリスは思いました。

この間ずっと、車掌さんはアリスをながめていました。最初は望遠鏡を使って、それから顕微鏡を使って、それから双眼鏡を使って。とうとう車掌さんは言いました。「旅行の方向がまちがってるぞ」そして窓を閉めて、あっちに行ってしまいました。

「こんなに小さな子供なんだから、自分の名前がわからなくても、行く方向くらいは知らないとダメだね!」と向かいにすわった紳士(白い紙の服を着ています)が言いました。

白い服の紳士のとなりにすわっていたヤギが、目を閉じて大声でいいました。「ABCが暗唱できなくったって、きっぷ売り場への道くらいは知ってないとダメだね!」

ヤギのとなりには、カナブンがすわっていました(総じて、なかなか風変わりな乗客ばかりいっぱい集まった客車でした)。そしてどうやら、みんな順番にしゃべるというのが規則のようで、そのカナブンが先を続けます。「この子は、ここから貨物扱いで戻ってもらわんとダメだね」

カナブンの向こうにだれがすわっているのか、アリスには見えませんでしたけれど、次に聞こえてきた声はずいぶん狼狽したようすです。「機関車を換えて――」と言って、そのままとぎれてしまいました。

「ロバみたいな声ね」とアリスは思いました。すると耳元で、とっても小さな声が聞こえました。「いまのでだじゃれができるかもね――『ロバ』の『狼狽』、でね」

すると遠くのほうで、とてもやさしい声が言いました。「その子には『小娘、取り扱い注意』のラベルをつけないといけませんわ――」

そしてそのあと、次々に声がつづきます(「この客車って、ずいぶんたくさん人が乗ってるのねえ!」とアリスは思いました)。「指先でも切手もらって、郵便で送ったら――」「電信で、電報扱いで送らないと――」「この先、その子に列車を牽かせないと――」などなど。

でも白い紙の服の紳士が身をのりだして、アリスの耳にささやきます。「みんながあれこれ言うのは気にしなさんな、おじょうちゃん。でも列車が止まるたびに、戻りのきっぷを買うこと」

「そんなことするもんですか!」とアリスはちょっとプリプリして言いました。「あたしはそもそもこの鉄道旅行には入ってないのよ――さっきまで森の中にいたんだから――できたらそこに戻るつもりよ」

またさっきの小さな声が耳元で言います。「いまのもだじゃれにできるよね。森に戻るつもり、なんちて」

「そんなにからかわないで」アリスは声がどこからきているのか、あたりを見回しましたが、何も見あたりません。「そんなにだじゃれが好きなら、自分で言えばいいじゃない!」

小さな声がすごく深いため息をつきました。明らかにとっても不幸で、アリスとしても何かなぐさめるようなことを言ったでしょう。「ただし他の人みたいにため息をついてくれてればね!」とアリスは思いました。でもそれは実に見事に小さなため息だったので、ごく耳元からきたのでなければ、完全に聞きのがしていたでしょう。その結果として何がおきたかというと、耳をすごくくすぐって、そのせいでかわいそうな生き物の不幸のことを、アリスはすっかり忘れてしまったのでした。

小さな声は続けます。「きみは友だちだよね。だいじな友だち、昔からの友だち。そしてぼくをいぢめたりしないよね、ぼくが昆虫にはちがいなくても」

「昆虫って、どんな昆虫なの?」とアリスはちょっと心配そうにたずねました。実はほんとうに知りたかったのは、それが刺す昆虫かどうかだったのですが、そうきくのはちょっとお行儀が悪いかな、と思ったのです。

「え、だったらきみは――」と小さな声が言いかけたところで、機関車からの甲高いきしり音でかき消されてしまい、アリスも含め、みんなびっくりして飛び上がりました。

窓から首をつきだしたさっきのロバが、静かに頭を戻して言いました。「小川を飛び越えなきゃならないだけですよ」みんな、これで納得したようでしたが、アリスはそもそも列車が飛ぶということで、ちょっと心配になりました。「でも、それで四升目に行けるわ、それだけはありがたいわね!」とアリスはつぶやきました。つぎのしゅんかん、客車が宙にまっすぐ飛び上がるのが感じられて、こわくなったアリスは、いちばん手近なものを握りしめました。それはヤギのひげでした。

でもさわったとたんにひげはとけてしまうようで、気がつくとアリスは木の下に静かにすわっているのでした――一方でブヨ(これまで話をしていたのはこの昆虫だったのです)はアリスのすぐ上の小枝でバランスをとって、羽でアリスをあおいでいました。

たしかに、すっごくおっきなブヨではありました。「ニワトリくらいあるわ」とアリスは思います。でも、いままでずっと話をしてきたもので、今さらこわくなったりもしませんでした。

「――だったらきみは、昆虫はみんなきらいなの?」とブヨは、なにごともなかったかのように、静かにつづけました。

「しゃべれると昆虫も好きよ。あたしがきたところだと、話す昆虫なんかぜんぜんいないもん」

「どういう昆虫に熱狂するの、きみのきたところだと?」とブヨがたずねます。

「あたし、昆虫に熱狂したりはしないわよ。ちょっとこわいんだもの――特に大きいのは。でも、名前なら少しはわかるけど」とアリスは説明します。

「もちろん昆虫は、名前を呼ばれたら答えるんだよね?」とブヨはなにげなく言います。

「あたしはそういうおぼえはないけど」

「呼ばれて答えないんなら、その子たちは名前なんかあってもしょうがないじゃないの」とブヨ。

「そりゃ昆虫には役に立たないだろうけど、でも名前をつけた人間には役にたつんだと思うな。だってそうでなきゃ、なぜそもそもいろんなものに名前なんかついてるのよ」とアリス。

「わかんない。それに、下の方の森では、名前がないんだよ――だけど昆虫の一覧を続けてよ。時間がもったいないし」

「そうねぇ、まずウマバエでしょ」とアリスは指折り数えながら名前を挙げはじめました。

「はいはい、あの茂みの半ばくらいのところを見てもらえば、木馬バエがいるでしょう。全身が木だけでできてて、枝から枝へギシギシ揺れながら動くんだよ」とブヨ。

「なにを食べてるの?」アリスは知りたくてたまりませんでした。

「樹液とおがくず。先を続けてよ」とブヨ。

アリスは木馬バエを興味津々で見上げました。ペンキ塗り立てみたいね、と思いました。色鮮やかでベタベタしてそうだったからです。でも、先を続けました。

「それと、ドラゴンフライ(とんぼ)ね」

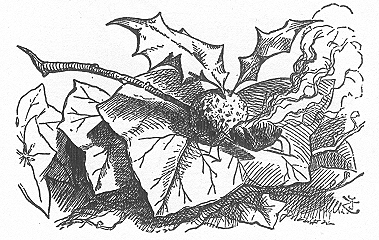

「頭の上の枝をみてごらん。スナップ・ドラゴンフライがいるでしょ。からだはプラム・プディングで、羽はヒイラギの葉っぱ、頭はブランデーの中で燃える干しぶどうだよ」

訳注:すみません、これはイラストの都合もあって、別のだじゃれで置き換えるわけにいきませんでしたです。スナップドラゴンというのはですねぇ、西洋のクリスマスの慣習で、ブランデーをお皿に入れて干しぶどうをそこにまいて火をつけて、それを指で取り出すという遊びでございます。

「それは何を食べるの?」

「小麦プリンとミートパイ。そして巣はクリスマスのプレゼントの箱の中につくるの」

「それと、黄斑チョウっていうのもいたな」アリスは、頭の燃えている昆虫をよーくながめて、「昆虫が火に飛び込みたがるのって、このせいかしら――みんな、スナップ・ドラゴンフライになりたがってるのかも!」と思ってから続けました。

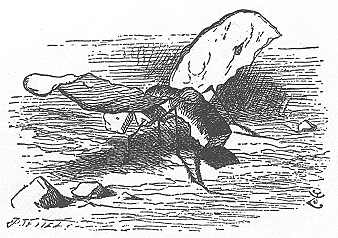

「きみの足下をはいずっているのが」(とブヨに言われて、アリスはあわてて足をひっこめました)「バタつきパンチョウね。羽は薄いバタつきパンで、胴体が耳のところで、頭が角砂糖」

「それでこれはなにを食べてるの?」

「クリーム入りの薄い紅茶」

新しいなぞが、アリスの頭に浮かびました。「もしそれが見つからなかったら?」

「そしたら死ぬよ、もちろん」

「でも、それってずいぶんよくありそうだけど」とアリスは考えこんで言いました。

「しょっちゅうだよ」とブヨ。

これをきいて、アリスはしばらくだまって考えこんでしまいました。ブヨはその間、退屈しのぎにアリスの頭のまわりをブンブン飛んでいます。最後にまた枝にとまって、こう言いました。「きみって、名前をなくしたりしたくないよね」

「いいえ、まさか」アリスはちょっと不安そうです。でも、ブヨは気軽な調子で続けました。

「うん、でもどんなもんだろうね。名無しで家に戻れたらすごく便利だと思わない? たとえば家庭教師が授業できみを呼びたくても、『始めますよ、――』と言って止めるしかなくて、だって家庭教師が呼べる名前もないし、そうなったらもちろんきみもいかなくてすむわけでしょ」

「それじゃぜったいすまないわ、まちがいなく。先生はぜったいにそんなことで、授業をやめたりしないもの。あたしの名前が思い出せなければ、召使いたちを呼ぶときみたいに『ちょっと!』と言うだけよ」

「ふーん。でももし先生が『ちょっと!』とだけしか言わなかったら、もちろん授業もちょっとしか出なくていいんだよね。いまのはだじゃれだよ。きみが言ったんならよかったのに」

「どうしてあたしが言ったらよかったと思うわけ? ずいぶん寒いだじゃれなのに」

でもブヨは深いため息をついただけで、おっきな涙が二つ、ほっぺたを転がりおちてきました。

「そんなに不幸になるなら、だじゃれなんか言っちゃだめよ」とアリス。

そこにまた、あの憂鬱で小さなため息がきて、今回は哀れなブヨも、ため息で自分をはきだしきってしまったようです。アリスが目をあげると、小枝にはなにも目に入るものはなくて、アリスとしてもじっとすわりっぱなしでちょっと寒くなってきたので、立ち上がって歩き出しました。

じきに開けた野原にやってきまして、その向こう側に森があります。さっきの森よりずいぶん暗くて、アリスとしてもそこに入っていくのはちょっとだけこわかったんですが、考え直して、森に入ることに決めました。「だって、絶対に戻るのはいやだもの」と思ったし、それに八升目につくには、これが唯一の方法でしたから。

「これが、名前のない森ね」とアリスは考えこみました。「入ったら、あたしの名前はどうなっちゃうんだろう。名前を全部なくしちゃうのはいやだな――そうなったら別の名前がつけられるだろうし、どうせひどい名前になるに決まってるもの。でも、そうしたらあたしのもとの名前をもらった生き物を探すのはおもしろいだろうな! 迷子の犬を探す広告とかみたいでしょう――『「ポチ」と呼ぶと答えます:しんちゅうの首輪つき』――だれかが返事するまで、会うものを片っ端から『アリス』と呼ぶのよ! でも、賢ければ呼ばれても返事なんかしないと思うけど」

とかなんとか、いろいろぶつぶつ言っているうちに、森にやってきました。とてもうっそうとして涼しそうです。「なにはともあれ、とっても気持ちよさそうではあるわね」とアリスは木々の下に入りました。「こんなに暑かったところから、こんなひんやりした――ひんやりしたなんだっけ?」とアリスは、ことばが出てこないのにいささか驚いて続けました。「つまりひんやりした――この――この、これの下、なんだけど!」とアリスは、手を木の幹に触れました。「これって、なんて自称してるんだろう。まちがいなく、名前がないんだと思うわ――絶対まちがいなくないわ!」

アリスはしばらくだまって考えこみました。それから急にしゃべりだしました。「じゃあほんとうに起きたんだわ! それじゃあ、あたしはだれ? 思い出したいわ、思い出せるものなら! 絶対がんばって思い出すわ」でもいくらがんばっても大した役にはたちません。そしてさんざん首をひねったあげくに、アリスがやっと言えたのはこれだけでした。「『リ』よ、ぜったいまちがいなく『リ』で始まったはず!」

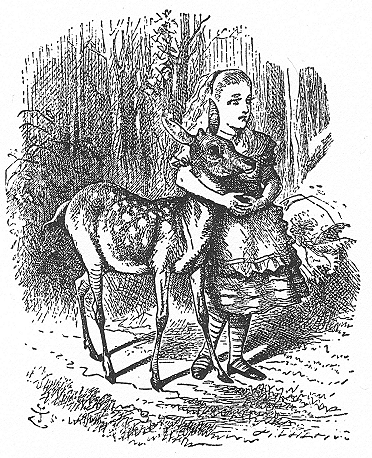

ちょうど、子鹿がふらりとやってきました。おっきなやさしい目でアリスを見つめましたが、ぜんぜんこわがっていないようです。「おいで! おいで!」とアリスは手をのばしてなでようとしました。でもそれはちょっととびのいて、またじっと立ってアリスを見つめています。

「きみ、なんていうの?」子鹿はやっと言いました。とってもやわらかくて甘い声でした!

「それがわかればねえ!」とアリスは思いました。そして、ちょっと悲しそうにこう答えました。「いまはなにもないの」

「それじゃダメだよ。もっとよく考えて」とそれは言いました。

考えましたが、なにも浮かびません。アリスはおずおずとたずねます。「お願い、あなたはなんていうの、教えてよ。そしたらこっちも、思いだしやすくなるかも」

「もうちょっと先までいったら教えてあげる。ここでは思い出せないの」と子鹿。

そこで両者は、森の中をいっしょに歩いていきました。アリスは子鹿のやわらかい首に、愛しげに腕をまわしています。でもやがて、また開けた野原にやってきました。すると子鹿はとつぜん空中に飛び上がって、アリスの腕をふりほどきました。「ぼくは子鹿だ!」と喜びの声をあげます。「そして、わあどうしよう! きみは人間の子供じゃないか!」その美しい茶色の目に、いきなり警戒の色が浮かんで、つぎのしゅんかんには全速力でかけ去ってしまいました。

アリスはそれを見送って立ちつくしていました。こんなに急に、愛しい小さな旅仲間を失って、ほとんど泣きそうです。「でも、もう自分の名前がわかるわ。それはちょっとは安心だな。アリス――アリス――もう二度とわすれないわ。さて、あの道しるべのどっちにしたがったらいいのかな?」

これはとっても答えやすい質問でした。森をぬける道は一つしかなかったし、二つの道しるべは、どっちも同じ方向を指していたからです。「道が分かれて、道しるべがそれぞれ別の方向を指すようになったら、かたがつくでしょう」とアリスはつぶやきました。

でも、どうやらそんなことにはならないようです。アリスはひたすら前進して、ずいぶん歩いたのですが、道が分かれるたびに道しるべが二つあって、どっちも同じ方向を指しているのです。一つは

トゥィードルダムのおうち方面 →

と書かれていて、もう一つは

トゥィードルディーのおうち方面 →

と書かれています。

「これってどう考えても、二人とも同じ家にすんでるんだわ! どうしていままで思いつかなかったのかしら――でも長居するわけにはいかないわね。ちょっといって、『ごめんください』と言って、森から出る道をきくだけね。暗くなる前に八升目につかないと!」そこでアリスはさらにぶらぶらとすすみ、ぶつぶつ独り言を言っていましたが、急な曲がり角を曲がると、ちびでデブな二人組に出くわしました。いきなり出くわしたので、思わず飛びのいてしまいましたが、次のしゅんかんには気をとりなおして、これぞまさしく――