生きた花のお庭

「お庭を見るんなら、あの丘のてっぺんにいったほうが、ずっとよく見えるはずだわ。そして丘のてっぺんにまっすぐ向かう道がある――少なくとも、いいえ、まっすぐしてないわ――」(何メートルか道沿いに歩くと、急なかどをいくつか曲がることになりました)「でもいずれ着くはずだけど。でもずいぶんと変にクネクネした道だわ! 道というより、コルク抜きみたい! よかった、このかどを曲がれば丘の方にいくはず――ではなかった! 家のほうにまっすぐ戻っちゃうじゃないの! ふん、だったら反対方向を試してみよう」

というわけで試してみました。いったりきたりさまよい、次から次へとかどを曲がって、でも何をやっても、必ず家に戻ってきてしまいます。なにせ一回なんか、かどをいつもより勢いよく曲がったら、そのまま止まる間もなく家につっこみそうになったほどです。

「いいえ、議論してもむだよ」とアリスは家を見あげて、それと口論しているふりをしてみました。「まだまだ中に戻る気はありませんからね。そしたらまた鏡を通って戻らなきゃいけなくて――もとの部屋に戻って――そしたら冒険もすべておしまいだわ!」

というわけで、アリスは決然と家に背を向けて、またもや道を進みはじめ、とにかく丘につくまでまっすぐ進もうと決めました。数分はまったく思い通りにことが運びます。そしてアリスがちょうど「こんどこそいけるわ――」とつぶやいたとたん、道が急にくねって揺さぶりがかかって(とアリスは後になって表現しました)、次のしゅんかんには気がつくと、まさにドアから家に入るところでした。

「あらあら、どうしましょう。こんなに通せんぼばっかりする家は見たことない! 一度も!」とアリスは叫びます。

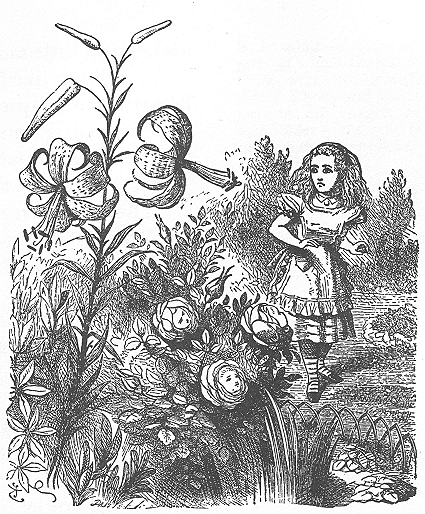

それでも、丘は目の前にそびえていますし、ですからまた歩き出す以外にどうしようもなかったのでした。こんどのアリスは、大きな花壇にやってきました。ふちにはヒナギクが植わり、まん中には柳の木が生えています。

「ああオニユリさん」とアリスは、優雅に風にそよいでいるオニユリに話しかけました。「あなたが話せたらどんなにいいでしょう!」

するとオニユリが言いました。「話せるわよ、まわりに話す値打ちのある人がいればね」

アリスは驚きすぎて、しばらく口がきけませんでした。まったく意外で、息をのむしかなかったのです。ずいぶんたって、オニユリがそよいでいるだけだったので、アリスはまた口を開きました――おずおずと、ほとんどささやくように。「じゃあ、花はみんなしゃべれるの?」

「あなたなみにはね。それにずっと大きな声が出せるな」とオニユリ。

「こっちから話しかけるのも失礼でしょう、ねぇ?」とバラが言います。「あたしも、あんたがいつになったらしゃべりだすか、待ってたのよ!『あの子、ちょっとは道理をわきまえてそうじゃない、あんまり賢くはないみたいだけど』って思ってぇ。でも色はそこそこまともだし、それって結構きくでしょう」

「色はどうでもいいけど、花びらをもうちょっとカールさせたら、ずっとよくなるわよね、この子は」とオニユリも言いました。

アリスはあれこれ品定めされるのがいやだったので、こちらから質問をすることにしました。「こんなところに植わって、だれにもめんどう見てもらえないで、ときどきこわくなったりしませんか?」

「まん中に木があるでしょうに。あれがなんのためにいると思ってんの?」とバラ。

「でもなにか危険が迫っても、木に何ができるの?」とアリスはたずねます。

「『木をつけろー』って言うにきまってるでしょ! だから木って言うんじゃないのよ!」とヒナギクが叫びました。

「そんなことも知らなかったの?」と別のヒナギクが叫び、そこでヒナギクどもはいっせいに叫びだしまして、空中が小さな金切り声まみれになったかのようでした。「おだまんなさい、あんたたちみんな!」とオニユリは、顔をまっ赤にして身を左右にゆすり、興奮でふるえています。「こっちが捕まえられないのを知ってるもんだから!」と、オニユリは息をきらして、ふるえる頭をアリスのほうにまげます。「さもなきゃ、絶対にあんな口はきけないはずよ!」

「ご心配なく!」とアリスはさわやかに言うと、またもやしゃべりだしたヒナギクの上に身をかがめてささやきました。「だまんないと、摘んじゃうわよ!」

いっしゅんであたりは静まり、ピンクのヒナギクがいくつかあおざめました。

「そうそう!」とオニユリ。「ヒナギクがいちばんたち悪いわ。一人がしゃべると、みんないっせいに口を開いて、まあそれがぺちゃくちゃ続くの聞いてるだけで、こっちがしおれそうになっちゃうわ」

「どうしてみなさん、そんなにすてきにしゃべれるの?」アリスはお世辞を言って、なんとかオニユリのご機嫌をとろうとしました。「これまでいろいろお庭には行ったけど、でもしゃべる花なんて一つもなかったわ」

「手をおろして、地面をさわってごらん。そうすればわかるわよ」とオニユリ。

アリスは言われたとおりにしました。「すごくかたいけど。でもなんの関係があるんだか、ぜんぜんわかんないけど」

オニユリが答えます。「ほかのお庭だとふつうはね、花壇をやわらかくしすぎるのよ――だから花がいつも眠っちゃってるわけ」

これはとてもよい理由に思えたので、アリスはそれがわかってとてもうれしく思いました。「まあ、そんなこと、これまで考えたこともなかった!」

「あたしに言わせりゃ、あんたこれまでどころか、まるっきり考えたりできないのよね」とバラがいささかトゲトゲしい調子で言いました。

「そんなまぬけそうな人は見たこともない」とスミレが言いまして、それが実にいきなりだったもので、アリスは文字通りとびあがりました。スミレはこれまでだまっていたからです。

「ちょっとあんた! だまんなさいよ!」とオニユリが言います。「あんたがだれを見たことあるって言うのよ! いつも葉っぱの下に頭を隠して、グウグウ寝てばかりで、つぼみの頃からこの世で何が起きてるのかぜんぜんわかってないじゃないのよ!」

アリスはバラの最後の発言を気にしないことにしました。「このお庭に、あたし以外の人がいるの?」

「あんたみたいに、うろうろできる花がもう一人いるわ。あんたたちがどうやってんのか、不思議だけど――」(「あんた不思議がってばっかりね」とオニユリ)、「でもそっちのほうが、あんたよりボサボサしてるけど」

「あたしに似てるの?」とアリスは熱心にたずねました。「このお庭のどこかに、女の子がもう一人いるのね!」とふと思ったからです。

「そうね、形はあんたと同じでへんてこだけど、でも色はもっと赤いし――それに花びらももっと短かったはず」とバラ。

「彼女の花びらはもっときっちりまとまってるわ、ほとんどダリヤみたいね」とオニユリが割りこみます。「少なくともあなたのやつみたいに、バサバサになってはいないわね」

「でも、それはあんたのせいじゃないわよ」とバラが親切そうにつけくわえてくれました。「あんた、しぼみかけてるからね――そうなったら、花びらにちょっと張りがなくなってもしょうがないわよねぇ」

アリスはそんなのぜんぜん気に入りませんでしたので、話を変えようとしてきいてみました。「その人、ここに出てきたりするの?」

「まちがいなくもうじき会えるわよ。トゲっぽい種類の人だわね」とバラ。

「トゲって、どこにトゲがあるの?」アリスは不思議に思ってききました。

「どこって、頭のまわりにぐるっとよ、決まってるじゃない」とバラが答えます。「あんたはどうしてないのかなって、不思議に思ってたところだったのよ。あるのがふつうだと思ってたわ」

ヒエンソウが叫びました。「いまくるわ! 足音がきこえる。ズン、ズン、ズンって、砂利道をやってくるわ!」

アリスは熱心にあたりを見まわして、それが赤の女王さまだと気がつきました。「ずいぶんと大きくなったものねえ!」というのが彼女のまっ先に口走ったことでした。確かに女王さまは大きくなっていました。アリスが灰の中で女王さまを見たときには、身の丈ほんの十センチほど――ところがいまの女王さまは、アリス自身より頭半分だけ背が高いくらいです!

「新鮮な空気のおかげよ。こうして外に出ると、空気がすばらしくいいから」とバラが言います。

「ちょっとお目にかかってこようっと」とアリスは言いました。花とおしゃべりするのもおもしろかったのですが、本物の女王さまとお話しするほうが、ずっとすごいなと思ったからです。

「それは絶対に無理よ」とバラが言います。「あたしなら反対方向に歩くよう忠告しますがね」

これはまったくのナンセンスにしか聞こえなかったので、アリスは何も言わずに、すぐに赤の女王さまに会いにでかけました。びっくりしたことに、いっしゅんで女王さまを見失ってしまい、気がつくとまたもや玄関を入ろうとしているところでした。

ちょっとムッとしてアリスは身をひくと、あちこち女王さまをさがしまわって(やっと見つけた女王さまはずいぶんと遠くにおりました)、こんどはちょっと策を練って、反対方向に歩いてみようと思ったのです。

これは見事に成功しました。ほんの一分かそこら歩いただけで、赤の女王さまと鉢合わせすることになりました。さらに、さっきからいっしょうけんめい行こうとしていた丘もすぐそこです。

「おまえ、どこからきた?」と赤の女王さま。「どこへ行くつもりだえ? はい、背筋のばして、はきはきしゃべって、指をそんなもじもじさせるんじゃない!」

アリスはこうした言いつけをすべて守り、なんとかかんとか、自分の行き先がわからなくなったことを説明しました。

「自分の行き先とは、何を申しておるのやら」と女王さま。「ここの行き先はすべて、このわらわのものなんだからね――でも、そもそもなんだってこんなところへ出てきたのかえ?」と、ちょっとやさしい口調でつけくわえます。「何を言うか考えてる間に会釈をなさい、時間の節約になるから」

これにはアリスもちょっと考えこみましたが、でも女王さまのご威光におされて、信じないわけにはいきませんでした。「おうちへ帰ったらやってみようっと。晩ごはんにちょっと遅くなったりしたときに使えそうだわ」

「さ、おまえの答える時間だよ」と女王さまは時計を見ながら言いました。「しゃべるときには、もうちょっと口を大きく開けて、それと必ず『陛下』と言うように」

「お庭がどんなふうか見たかっただけなんです、陛下――」

「そうそう、よくできました」と女王さまは、アリスの頭をなでましたが、アリスはそれがまるで気に入りませんでした。「とはいえ、『お庭』と言うけど――わらわが見た庭に比べたら、あんなものただの野原じゃがの」

アリスはこんなことでわざわざ議論するつもりはありませんでした。「――それで、あの丘のてっぺんに行こうかなと思いまして――」

女王が割りこみます。「『丘』と言っても、このわらわが見せてやれる丘に比べたら、あんなのは谷と呼ぶしかない代物じゃがの」

「そんなバカな」とアリスは、びっくりしすぎてつい反論してしまいました。「丘はどうやったって谷にはなれませんもの。そんなのナンセンスで――」

赤の女王さまは首をふります。「『ナンセンス』と呼ぶのは勝手だがね、このわらわがきいたナンセンスに比べれば、さっきのなんか辞書なみに正論であるぞ!」

アリスはまた会釈しました。女王さまの口ぶりから、どうもちょっとは機嫌をそこねたらしいな、とこわかったからです。そして二人はだまって歩き続けて、あの小さな丘のてっぺんにたどりつきました。

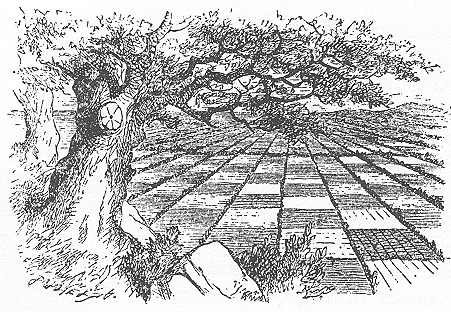

しばらくの間、アリスは何も言わずに立って、この国の四方八方を見渡していました――そしてそれは、なんともへんてこな国ではありました。左右にまっすぐ、小さな小川がたくさん走っていて、小川の間の地面は、緑の茂みがいくつか小川から小川へと続いて、正方形に区切られています。

「これって絶対、おっきなチェス盤みたいに仕切られてるわよね!」とアリスはやっと言いました。「駒がどこかで動いてそうなものだわ――ほーらあそこにいるじゃない!」とアリスは大喜びで付け加え、そしてしゃべりながらもわくわくしてきて、心臓がドキドキしてきます。「すごくおっきなチェスの試合をやってるんだわ――世界中で――もしこれがそもそも世界ならの話だけどね。すごく楽しいじゃない? ああ、あたしもあの中の一人だったらなぁ! 試合に入れるなら、ポーンでもいいや――でももちろん、女王さまになれるものなら、それがいちばんいいですけど」

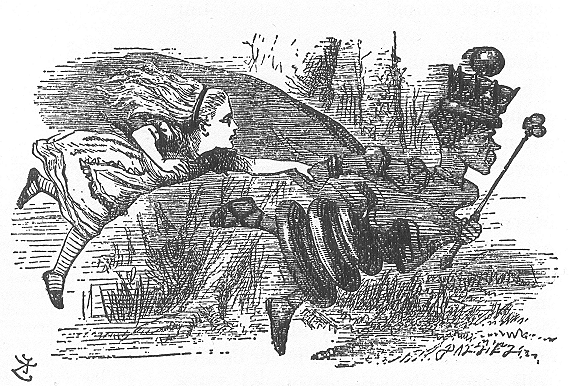

そういいながら、アリスはちょっともじもじして、本物の女王さまのほうをチラリと見ましたが、連れはにこやかに笑ってこう言っただけでした。「それくらいならおやすいご用だとも。おまえさえよければ、白の女王のポーンになるといい、リリーはまだ試合には小さすぎるから。そしておまえは、そもそも二升目にいるわけだね。八升目についたら、おまえも女王になれる――」まさにそのしゅんかんに、二人は走りだしました。

あとから考えてみても、どうやってそれが始まったのか、アリスにはさっぱりわかりませんでした。おもいだせるのは、二人が手をつないで走っていて、女王さまがすごい勢いだったもので、アリスはついていくのがやっとだったことだけです。そしてそれでも女王さまはたえず「もっと速く! もっと!」と叫びつづけて、でもアリスは、絶対にこれ以上は速く走れないと思い、でも息をきらしすぎていて、そんなことが口にだせる状態ではありませんでした。

なかでもいちばん不思議だったのは、木やまわりのその他のものが、まったく場所を変えなかったことです。どんなに速く走っても、なにも通り過ぎたりしないようでした。「ほかのものも、あたしたちといっしょに動いてるのかしら?」とかわいそうな混乱したアリスは思いました。そして女王さまはアリスの考えていることが見当ついたようです。「もっと速く! 口をきこうとするんじゃない!」と叫んだからです。

アリスとしても、口をきくつもりはまるっきりありません。とにかく息がきれてきて、もう二度としゃべれないんじゃないかと思ったくらいです。そしてそれなのに女王さまは「もっと速く! もっと!」と叫びつづけて、アリスを引きずっていきます。「もうそろそろ着く頃でしょうか?」とアリスは、やっとの思いでぜいぜいと言いました。

「そろそろ、だと!」と女王さまが繰り返します。「そんなとこ、もう十分も前に通り過ぎたよ! もっと速く!」そして二人はしばらくだまって走り続け、アリスの耳では風がうなり、ほとんど髪が吹き飛ばされそうだわ、とアリスは思いました。

「さあさあ、もっと速く! もっと!」と女王さまがさけび、二人はあまりに速く走ったので、最後はまるで宙を切るように進んでいて、足がほとんど地面につかない感じです。そして急に、ちょうどアリスが疲れきってしまった頃に二人は止まり、アリスは地面にすわりこんで、息をきらしてクラクラしていました。

女王さまがアリスを木にもたれさせてくれます。「さあ、ちょっと休んでよろしい」と親切そうに言います。

アリスはあたりを見まわして、おどろいてしまいました。「まあ、まるでずっとこの木の下にいたみたいだわ! なにもかももとのまま!」

「もちろんそうだとも。ほかになりようがあるとでも?」と女王さま。

アリスは、まだちょっと息をきらしていましたが、答えました。「ええ、わたくしどもの国では、ふつうはどこかよそにたどりつくんです――もしいまのわたしたちみたいに、すごく速く長いこと走ってたら」

「グズな国じゃの! ここではだね、同じ場所にとどまるだけで、もう必死で走らなきゃいけないんだよ。そしてどっかよそに行くつもりなら、せめてその倍の速さで走らないとね!」

「それは遠慮したいです、後生ですから!」とアリス。「ここにいられれば十分満足ですから――ただ、確かにすごく暑くてのどがかわいちゃって!」

「それなら気に入るはずのものがあるぞえ!」と女王さまはとても親切そうに言って、ポケットから小さなはこを取り出しました。「ビスケットをいかが?」

アリスは、ことわるのも失礼だわと思いましたが、でもそんなものがほしいとは、まるで思いませんでした。そこでそれをもらって、できるだけ食べようとしました。それはすさまじく乾燥していまして、だから生まれて初めてというくらい、のどにつまって窒息しそうになったほどです。

「おまえがそうやって一息ついておる間に、わらわはちょいと寸法を採るとしようかね」と女王さま。そしてインチごとに印がついたリボンをポケットから取りだして、地面を測りはじめ、あちこちに小さなペグを差しこみはじめました。

「二ヤードのおしまいにきたら」と女王さまは、ペグを差して距離をしるします。「道順を教えてあげるとしよう――ビスケットをもう一ついかが?」

「いえ、結構です。一つでもうじゅうぶんです!」

「のどの乾きはおさまったであろうが?」と女王さま。

アリスはどう答えていいかわかりませんでしたが、ありがたいことに女王さまはこちらの返事をまたずに、しゃべりつづけました。「三ヤード目の終わりにきたら、わらわはそれまでのを繰り返すとしよう――おまえが忘れるといけないからね。そして四の終わりでは、ごきげんようを言おうぞ。それから五の終わりで、わらわは去る!」

この頃には女王さまも、ペグをぜんぶ差しこみ終わって、その女王さまが木のところに戻ってくるのを、アリスは興味津々で見守りました。女王さまは、ゆっくりとペグの列にそって歩きだします。

二ヤードのペグまでくると、女王さまはふりかえってこう言いました。「ポーンは最初に動くときだけは二駒進めるのは知ってるね。だから、三升目はとっても高速に通り抜けることになる――たぶん鉄道を使うことになるはずだよ――そしてあっという間に四升目だ。その升は、トゥィードルダムとトゥィードルディーの升だね――五番目はほとんど水で――六番目のはハンプティ・ダンプティのものだわね――でもおまえ、ウンとかスンとか言ったらどうだえ?」

「あ――あの、言わなきゃいけないとはぞんじませんで――いまですか?」アリスはまだ息をきらしています。

「おまえはね、『まあいろいろ教えてくださいまして、まことにありがとうございます』と言うべきではあったんじゃが――が、まあ言ったことにしておいてやろう――七升目は森ばっかりだね――でも騎士が道案内してくれるじゃろ――そして八升目ではわれらとともに女王になって、そうしたらずっと宴会で楽しかろうて!」アリスは立ちあがって会釈をすると、また腰をおろしました。

次のペグで女王さまはまたふりかえり、こんどはこう言いました。「なにかを指すことばがわからなくなったら、フランス語でしゃべってみるように――歩く時は、内股になってはいけません――そして自分がだれだか忘れないこと!」女王さまは、こんどはアリスが会釈するのを待たず、急いで次のペグまで進むと、いっしゅんだけ振り返って「ごきげんよう」と言ってから、最後のペグに急ぎました。

それがどういうふうに起こったのか、アリスにはまるでわかりませんでしたが、最後のペグのところにきたちょうどそのしゅんかん、女王さまはいなくなっていました。空中にかき消えたのか、それともすごい速さで森にかけ込んだのか(「確かに、すごく走るのが速いのは事実ですもんねえ」とアリスは思いました)、かいもく見当もつきませんでしたが、とにかく、女王さまは姿を消し、そしてアリスは自分がポーンで、そろそろ動く順番だというのを思いだしはじめたのでした。