科学の本質

第一章に説明したとおり、科学にはある限界があって、自然現象の中から再現可能な現象を抜き出して、それを対象として取り扱う学問である。それでは、そういう範囲内でできあがってきた今日の科学の本質は、一体どういうものであるか、という点について考えてみよう。科学の本質というと、普通にいわれているのは、自然界にあるものの実態と、その間に存在している法則について、ほんとうの姿をきわめるところにある、というふうにいわれている。ほんとうの姿というのは何かというに、自然界について得られたいろいろな知識が、互いに矛盾しなくて、再現可能と確信される場合に、それをほんとうだというのである。こういうふうにいうと、いかにも分りやすいように見える。しかしこういう言い方は、とかく誤解を招きやすいのである。第一にもの自体の問題、ドイツ語でディング・アン・ジッヒといわれている問題がある。昔の哲学では、一体人間を離れて、自然界にものというものがあるかないかという議論がされたことがあった。人間の感覚を通じて、はじめてものの存在があるのであって、そういう感覚を離れても、なおものがあるかということが、盛んに議論された時代があった。この種の議論は、けっきょく議論だけに終ってしまうことが多い。

科学というものは、そういう議論を単純に振り切って、一番昔の素朴実在論に帰ったところから出発したのである。人間が一人も生きていなくても、ものは自然界にそのままにあるという形をとって、今日の科学は進歩したのである。しかし、ものは自然界にそのままにあるというのは、一種のごまかしであって、この問題はそう簡単にはいえないのである。ということは、こういうふうにいうと、ものにしても、法則にしても、その実態とか、ほんとうの姿とかが、自然界にあって、人間がいろいろと調べているうちに、それらを見つけだすというふうに考えられ易い。ちょうど宝探しのような感じをもたせるおそれがある。ものの実態とか、法則とかいうものが、土の中にうもれていて、掘っていると、そのものずばりがそこにあって、それを見つけたというふうに考えられ易い。しかしこの問題は、そう簡単ではないのであって、そこに科学の本質の問題があるのである。

科学の世界では、よく自然現象とか、自然の実際の姿とか、あるいはその間の法則とかいう言葉が使われるが、これらはすべて人間が見つけるのであって、その点が重要なことである。実態をみつけたといっても、それは科学が見つけた自然の実態である。従って、それは、科学の眼を通じて見た自然の実態なのである。自然そのものは、もっと違ったものであるかもしれないし、たぶんずっと違ったものであろう。しかしながら人間が見る以上は、人間の眼を通して見る以外には道がないように、科学が自然を見るには、科学の眼を通じて見るより仕方がない。別の言葉でいえば、現在の科学に使われているいろいろな考え方、すなわち科学の思考形式を通じて自然を認識し、その上に立って、科学がつくり上げられている。その思考形式としては、ものを分析したり、またはそれを綜合したり、あるいは因果律に従って順序を立てたりするようなやり方がある。それから統計の結果を見る時には、確からしさ、すなわち確率(プロバビリティ)という見方によって、結果を判断する。

ここでいう因果律は、思考形式としての因果律であって、ものごとを原因と結果の系列として見るということである。天気が悪いときに、単に雨が降るとうことを見ただけで、おしまいにしてしまえば、学問にはならない。雨はどうして降るのだろうかと、その原因を考えていくところから、気象学という学問が生れるわけである。よく因果律というようなものがあるとか、ないとかいうようなことが、問題になる。とくにこのごろの量子力学では、原子の世界では、因果律が適用できないというようなことがいわれるが、それはここでいう思考形式としての因果律とは、少し意味がちがう。因果律というと、何か原因があって、それと直結して結果があるというふうにとられ易いが、けっきょくのところ、原因とか、あるいは結果とかいうものはないのである。ただ、人間が、ある現象のつらなりを、原因結果的に見て、順序を立てるということにすぎないのである。

ずっと昔の英国の哲学者が引いた例であるが、たとえば棒で頭を殴ったり、あるいは針で手を突いたりしたときに、誰でも痛いと感ずる。この時痛いというのは結果で、針で手を突いたことが原因であると普通にはいわれている。しかし針で突いたことは、痛いと感じたことの原因ではなく、針で手を突いたために、手のところへいっている神経の先に、歪みがかかったことが原因であると考えるべきである。しかしそれもまだ原因ではない。そういう神経に与えられた歪みが、脳に伝わったことが、原因と考えた方が更にいい。ところが脳に伝わったことが原因かといえば、そうでもないのであって、そのために脳の細胞がある刺戟を受けたことが、原因なのである。しかし、痛いと感ずることは、すなわち脳の細胞がこういう刺戟を受けたこと自身なのである。そうすれば、原因も結果もないことになってしまう。こういう議論が、哲学上の一つの問題とされていた時代もある。そういう意味では、たしかに原因も結果もないことになる。しかし原因というものが別にあり、結果というものがまた別にあるのではなくて、自然界に起っているいろいろな現象を、今までいったように、それは原因じゃない、その次に伝わるのが原因だというふうに考えること、それ自身が、思考形式としての因果律である。こういうふうに、原因結果的にものを考えるということが、科学の眼の一つなのである。

こういういろいろな眼を通じて、自然現象を見た場合、それによって得られた認識が、科学における自然の実態なのである。非常に素朴な例をとれば、たとえば空を見るときに、空には形がないのであるが、四角な窓から見れば、四角に見える。丸い窓から見れば、空は丸く見える。こういう考え方は、カントの純粋理性批判の考え方から、一歩も出ていないわけであるが、少くも現在までの科学は、こういう考え方で発展してきたものである。それで現在の科学の思考形式以外の見方で自然を見れば、その見方で見た、また別の自然の実態というものが見えるはずである。それが現在の科学が捉えている自然の実態とひどくちがっていても、ちっともおかしくはないのである。それでわれわれは、現在のところ、自然科学によって自然の実態を探し求めるといってはいるが、ほんとうのところをいえば、そういう自然の実態を作り上げているのである。

こういうふうに考えてくると、自然界には、固定した実態がどこかにかくされていて、それを人間が科学によって探していくうちに、うまくいったときには見つけることができる、というようなものでないことが分る。科学が発見した物の実態もまた法則も、こういう意味では、人間と自然との共同作品である。人間が科学の眼を通じて見ていくことによって、だんだんと自然の実態を掘り下げていくのであるから、そういう意味では、一つの作品である。しかしこの場合、作るといっても、芸術家が彫刻を作るとか、画家が絵を描くとかいう場合とは、まるでちがっている。

科学が自然に対する認識をつくることと、芸術家が美術品を作る場合と、どこがちがうかというと、その間には、はっきりした区別がある。それは作ったものを評価する場合の物差がちがうのである。科学の場合の評価の物差は、ほんとうであるか、そうでないか、ということを測る物差である。それではほんとうであるか、ちがっているかということを測る物差自身は何かというに、それはそのときまでに得られている科学の知識の集積である。そういう物差にあてはめて、自然を見ていくわけであるが、見ること自身は、科学に現在使われているいろいろな思考様式の眼を通じて行われる。そういうふうにして、自然界から掘り出し得たものが、科学そのものなのである。従って科学の本質は、人間と自然との協同作品という点にある。

こういう説明は、今までにも度々なされているのであるが、何か分ったような分らないような気のされる方も多いであろう。それで以下実例によって、この話を補足することにしよう。それについて、よく誤解または早呑込をされることがあるので、まずその点からはいろう。それはよくいわれることであるが、科学が進歩するに従って、自然の実態がだんだん深いところまで分ってくるという言い方についてである。科学の進歩とともに、測定の精度が上ってきて、今までは分子しか分らなかったものが、原子まで分ってきた、それがさらに素粒子まですすんだという見方である。これはそのとおりではあるが、こういうふうに、だんだん精度が高まっていくということだけが、自然の実態を掘り下げることではない。問題はもっと根本的な点に存在するのである。

それについて一番よい例は、ニュートンの万有引力と、アインシュタインの相対性原理との対比である。ニュートンの万有引力の発見は、現代の科学の基礎となったものであるが、その法則は、逆二乗の法則といわれるものである。太陽と地球との間には、引力がはたらいていて、そのために、地球は外へとんで行かないで、太陽のまわりを、いつまでも廻っている。この引力は、太陽の質量と地球の質量の積に正比例して、距離の二乗に逆比例する力である。もっともこういう引力は、太陽と地球との間にだけ働いているのではなく、他の太陽系の遊星間にも働いている。普通このことを、ニュートンの発見と思っている人もかなりあるが、これだけのことは、ニュートン以前に、既によく分っていたことである。ニュートンは、この引力は、天体間に働くだけではなく、すべての物質間に働いている物と考えた。従って地球上の物質間にも、相互にこの引力が働いているが、これは弱過ぎて、当時の機械では、測定できなかった。しかし地球と地球上の物体間には、十分わかるほどの引力が働いていて、それが重力であると考えた。そうすれば、りんごが落ちる力、すなわち地球がりんごに及ぼしている力と、月が地球の周りを廻るために、地球が月に及ぼしている引力は、同じものであることになる。それで地球上で物体が落ちる時の加速度から、月が地球を一周する周期を計算してみたら、それが実際の月の周期と一致したのである。このようにして、地球上のものにも、天体にも、すべての物質には、相互間に逆二乗の法則に従う引力が働くことが、証明されたのである。それでこの力を、万有引力というわけである。

この万有引力の法則は、非常に正確なものであって、これで計算してみると、いろいろな星の運動が、全部説明できることになった。日蝕も月蝕もくわしく予言できるし、またこの万有引力から計算して予言した海王星が、実際に発見されたので、非常に有力な法則となったのである。しかしこれは考えてみれば、まことに変なことともいえるのである。一体太陽が地球を引張るというが、何を手段にして引張っているのかという疑問が出る。太陽から地球まで、縄があるわけではない。この間の大部分には、空気もなくて、全くの真空である。それで太陽が地球を引張る場合は、全く離れたものに力を及ぼしていることになる。これは人間の社会ならば、そういうことはある。いわゆるにらみをきかすというのが、それである。そうすると、万有引力というのは、自然界において、太陽が地球ににらみをきかしているということになる。何も手がかりになるものがないのに、引張っているのであるから、考えてみれば、まことに不思議なことである。ニュートン自身が、この問題に非常に悩んで、晩年は神経衰弱気味になってしまったと伝えられている。そしてこの問題は今日までも後をひいているのである。

しかしこれは、万有引力の場合だけに限った話ではない。電気や磁気の場合にも、全く同じことがある。電気についていうと、二つの帯電体が互いに引張り合ったり、反撥したりすることは、理科の初歩で習うとおりである。二つの帯電体の間にエボナイトやガラスの板があっても、それを飛び越して力を及ぼすのである。その間が真空でも同じことで、真空をとおしてお互いに力が作用するのである。これも考えてみれば、まことに不思議なことである。アインシュタインが物理学に志したのは、幼い頃磁石を見て、ものをとび越して磁力が働く点を、非常に不思議に思ったのが動機である、という伝説がある。

こういう引張る手がかりがないのに、相手のものを引張り合うというのは、どういうことか。これは千古の謎であるが、しかし、どういうわけかわからなくても、ちゃんとそういう力は存在しているのである。そしてその力から日蝕の起る時刻が、十分の一秒近い正確さをもって計算され、ほとんどその計算どおりに、実際に日蝕が起きてくる。それでそういう力が存在することには、まちがいがないのである。この問題は、いわゆる遠隔作用と近接作用との議論に発展して、電気の方で、非常にはなばなしい発展をとげたのである。遠隔作用というのは、今までいったような力のことである。電気にしても、万有引力にしても、なんら途中に引張る手がかりになるものがなくても、力が遠いところのものに伝達される、こういう種類の力のことを遠隔作用というのである。それに反して、普通の力、たとえば綱を引張る場合は、力が綱の一点に働くと、それが近接している次の点を引張り、更に次の点を引くというふうに、近接したところへ伝達される。こういう場合は、近接作用というのである。

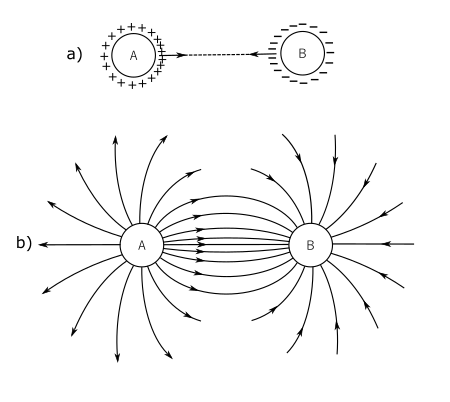

この遠隔作用と近接作用との対照は、電気が一番いい例になっている。ファラデー以前は、いろいろな偉い学者たち、科学の歴史に残るような大学者たちが、すべてクーロムの法則を土台として、電気の学問をつくり上げていた。クーロムの法則というのは、万有引力の法則と全く同じ形になっていて、二つの帯電体の間には、二つの電気量の積に正比例し、距離の二乗に逆比例する力が働くというのである。この場合もなんら媒体になるものがなくて、向うに力を及ぼし得る。すなわち遠隔作用の議論をしていたのである。この考え方に従えば、電気は帯電体に存在していることになる。もっとも帯電体という言葉自身が、電気をもっているものという意味であるから当然な話である。たとえばここに一つの金属の球があって、それが電気をもっている。もう一つ金属の球があって、それも電気を持っている。この二つの金属の球同士の間に、吸引したり反撥したりする力が、遠隔作用で働くと考えるのである。事実二つの帯電体を近づけてみると、そういう力が働いている。それで金属の球は「電気をもっている」ことが分るのである。他の実験で、電気は金属の内部にはないことが知られているので、この電気は金属の表面に存在していることになる。それでこの考え方だと、何か目には見えないけれども、電気というものが、金属の表面に住んでいることになる。そしてそういうもの同士が、相手に作用を及ぼし合うというふうに、考えていたのである。このことが電気を遠隔作用で考えるということである。

ところがファラデーは、それはおかしい、何も仲立になるものがないのに、向うに力が伝わるのは変だ、何か媒介になるものがなくてはならないと考えた。ところがこの作用は、真空の中でも伝わるのであるから、媒介になるものがあるとすれば、それは真空自身ということになる。ところで、真空というのは、われわれが実際に住んでいるこの世界の空間から、空気を取り去った残りであって、何もないということではない。空気がないという意味での真空であって、何もないということとはちがっている。それでこの真空の空間は、ある種のエネルギーをそこに貯え得るような性質を持っている空間であっても、ちっともおかしくはないのである。そこでファラデーは、電気があるというのは、そういう空間がゆがむことだと考えたのである。そうすると、電気の実態は、空間のゆがみであるということになる。そもそも帯電体というような言葉がおかしいので、ある物体の上に電気があるのではなくて、電気は、球と球との間の空間自身にあると、こういうふうに考えたのである(第1図参照)。この考え方にすると、空間のゆがみは、近接した次ぎ次ぎの点に伝わって行くわけで、電気の作用は、近接作用として説明ができることになる。

もっとも真空のゆがみというものは、眼に見ることもできないし、写真にとることもできない。人間の五官では、認識し得ないものである。それではゆがみといっても、その形や量をどうして決めるか手がかりがないことになる。実際に実験のできるのは、二つの帯電体の間に働くクーロムの法則に従う力であって、これは実測できる力である。それで真空のゆがみの方は、この実測できる力と合うように決めるのである。それならば、はじめから遠隔作用を認めて、クーロムの法則にしておけばよいだろうと思われるかもしれない。しかし近接作用の理論にすると、電波の伝達という新しい理論が生れてくるので、その点で近接作用の理論がすぐれているのである。この点については後にまた話そう。

ファラデーを境にして考え方がまるで逆になったので、ファラデーまでは、電気は金属の表面にあるものだと考えられていた。すなわち金属体は、電気を入れる倉庫だと思っていたわけである。ところがファラデー以後は、金属体は倉庫ではなく、倉庫の壁だということになった。電気の実態は、空間自体に存在するのである。ところがその後ローレンツなどの電子論、いわゆる古典電子論がでてくると、電気の一番のもとは電子であるということになった。この理論は、根本はファラデーと同じように、電気は空間のゆがみであるとしている。このゆがみに電子のような単位があるというのは、ゆがみに特異点があって、それが電子であるとしていたのである。しかし理論や実験を進めていくには、電子というごく小さい球があって、それが空間を走ったり、振動したりしているというふうに考えた方が便利なので、いつの間にか、電子という小さい粒を考えるようになった。そして大勢の学者たちが、その目方とか、帯電量とか、大きさとかいうものを測ってきた。実際上はまた遠隔作用に逆戻りしたのである。電子を電気をもった粒子とするこの考え方は、その後大いに発展して、新しく見つかったいろいろな電気現象を説明するのに役立った。そしていわゆる古典的な原子構造論ができ上った。今日の華々しい原子論はここから出発したのである。

ところがその後、電子には波のような性質もあることが、実験的に知られ、非常に困ったことになった。一方たしかに粒子と見られる性質もあるので、けっきょく電子は球でもあり波でもある、ということになった。そういうようなものは、今までわれわれが知らなかったので、一時は大いにとまどったわけである。そしてその後現在の量子力学になると、電子の実態というものは、もはや存在しないような恰好になってしまった。電子は、今まで考えていたような、野球のボールを非常に小さくしたようなものではなく、また波でもない。球の性質も出れば、また波の性質も出るような、一つの数式自身が電子であるということになった。もちろんその数式に従って、電子が活動するという意味であるが、実態そのものが分らない以上、その数式を電子といってもよいわけである。

電気という一つの題目だけをみても、こういうふうに、考え方が始終変化している。しかも、それは相当本質的な変化であって、だんだんくわしくなったというようなものではない。こういう本質的な変化が、始終科学の考え方の中に出てくるというのは、ちょっと考えるとおかしいように思われる。自然の実態をだんだん深く掘り下げるということが、今まで胴体しか知らなかったのに、今度は手が分り、次に指まで分ったというようなことだったら、こういう本質的な変化は出てこないはずである。しかしそういう本質的な変化が、実際には始終あるのであって、それが科学の本質なのである。科学的な真理というような言葉があるために、その点が、とかく誤解され易いのである。

アインシュタインの相対性原理が出て、ニュートン力学がくつがえされた、というような記事が、よく新聞や雑誌に出ることがある。そういういい方をすると、いかにもニュートン力学はまちがっていたのであって、アインシュタインの相対性原理による力学のほうがほんとうである、というような印象を受ける。アインシュタインの相対性理論とニュートン力学との関係は、電気の場合と並行させて考えると、よくわかるのであって、けっきょく遠隔作用と近接作用との対照ということになる。ファラデーは、電気の遠隔作用を否定して、近接作用の理論をつくり、空間のゆがみを電気であるとした。アインシュタインの相対性原理による重力の理論は、ファラデーの電気の理論と一脈通じている。すなわち、ニュートン力学では、万有引力を遠隔作用としたのであるが、アインシュタインは、近接作用を採用して、重力を空間のゆがみとしたのである。

しかしファラデー以前のいろいろな電気現象も、ファラデー以後の電気現象も、実際の現象自身は、何もちがっていない。けっきょく電気はどこにあってもいいので、真空の中にあっても、金属の表面にあっても、どうせ見えもしないし、捉えることもできないものである。ただどちらの理論の方が、より広く自然現象の説明に使えるかという点が問題なのである。相対性理論でも、ニュートン力学でもいいのであって、ただ、ニュートン力学では説明のできなかった細かいこと、たとえば水星の軌道のごくわずかな変動とか、重力の場による光線の彎曲とかいう現象が、アインシュタインの相対性理論では解けた。そういう点で、相対性理論はすぐれているのであるが、しからばニュートン力学は全然嘘で、アインシュタインの理論がほんとうかといえば、決してそうではない。もしそうだとすると、アインシュタインのいわゆる相対性理論でもまだ解けない問題がたくさんあるので、次にまた何か新しい理論が出てくるものと考えなければいけない。その時には、今度はアインシュタインの理論は嘘だったということになる。アインシュタイン自身が、晩年統一場の理論に精魂を傾けていたのは、次の段階へ進もうとする努力であった。

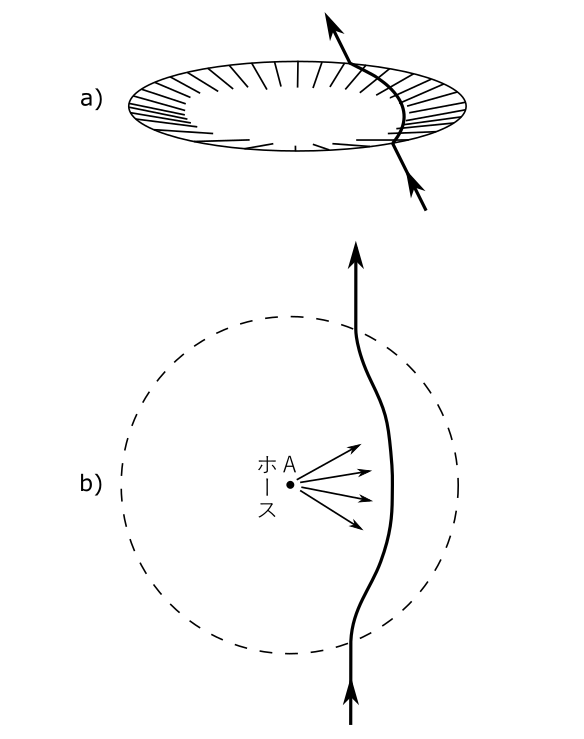

これについてアメリカの学者がうまい説明をしている。第2図(a)のようなすり鉢型のクレーターを、旅人が横切る時は、周辺を廻ると遠すぎるし、まっすぐに行くと、登り降りが多くて疲れる。それで斜面の中腹を通って行く。それを真上から見ていると、初めまっすぐに歩いてきた旅人が、A点の近くだけ図(b)のように、ちょっと曲がった行程をとって、あとはまたまっすぐに歩いて行くように見える。この場合、真上からだけしか見られないという条件の下で、この現象を説明しようとすれば、二つの説明がある。一つは、すり鉢型のクレーターがあったとするので、今一つは、A点のところに人がいて、ホースで水をぶっかけているので、それをよけて通ったというのである。その両者のいずれであるかは、真上から見ただけでは、決定のしようがない。ホースは force (力)のしゃれである。

以上の話をまとめていえば、次のとおりである。科学がいろいろと自然の実態を見ていくうちに、ある法則を新しく見つけたとする。その方が、従来の法則よりも、もっと広い範囲にわたって、現象の説明に役立ち、また新しい研究の緒口を与えてくれれば、それはすぐれた法則である。しかし従来のものが、にせものだと分って、今度はほんものが出てきたというのではない。もしそういうものだとすれば、今はほんものだと思っているものも、また次に新しい発見があれば、これもにせものだったということになる。ほんものがにせものに変るのはおかしい。これは、ほんものとかにせものとかの話ではないのである。自然現象は非常に複雑なもので、われわれはその実態を決して知ることができない。ただ、その中から、われわれが自分の生活――これは広い意味の生活で、知識を広めるという精神的な面まで入れた広い意味の生活であるが、その中に利用し得るような知識を抜き出していくのである。利用というと語弊があるが、これは実用という意味ではない。われわれの精神生活にマッチするような面を、自然の中から抜き出して、一つ一つ見ていく。そのとき、科学の場合ならば、科学の眼を通じて見ていくのである。それであっちから見たり、こっちから見たりすることが、実用なのである。

アインシュタインの相対性理論が出ても、日蝕の観測は、依然としてニュートン力学で全部計算をしている。そしてそれがぴったりと実際の観測に合うのである。電気にしても、同じことがいえる。電気をファラデー流の空間のゆがみとすると、それから組立てた理論によれば、電場は電波として伝わるということが出てくる。それで実際にためしてみると、はたして電波が出ているので、この理論は非常に有力なものとなったわけである。遠隔作用の説をとって、電気は金属の表面に住んでいるという立場をとると、電波の存在を予知することは、非常に困難である。放送局から送り出される電波は、日本中に広がってゆくが、そういう波が伝わるのは、空間に電気のひずみがあって、そのひずみが波として伝わると考えると、非常に考え易い。金属の表面に電気が住んでいると考えると、どうして電波が伝わるか、ちょっと見当がつかない。しかしそうかといって、ファラデー流の電気がほんとうで、金属の上に電気があるというのはまちがっているとはいってはいけないのである。ということは、電波が伝わっていると思うのは、われわれがただそう思うだけであって、だれも電波が伝わっているのを見た人はない。ただ電波として取り扱って、波長などを計算して、それに合せて受信機を組立てると、聞えるというだけである。

もっともそれだけで十分であって、遠隔作用的な考えでは、そういうことは、全然説明できないと思われるかもしれない。しかしほんとうはそうではない。金属の上に電気があると考えても、電波の説明はできるのである。ただ計算などが、非常に厄介になるだけの話である。遠隔作用の説で、どうして電波の説明ができるかというに、遠隔作用では感応という現象を認めている。帯電体の近くに他の金属をもって行くと、感応作用で、この金属に電気が起きる。今放送局にいろいろな電気の設備があって、そこで電気が強くなったり、弱くなったりすると、こっちの受信機に感応で起こる電気も弱くなったり、強くなったりする。ところが感応作用で相手に電気を起さすには、時間がかかるのであって、ある時間遅れて向うに感応が起る。この作用が伝わる速さは、光の速度と同じであって、すなわち電波の伝わる速度と同じ値である。受信機に感応で起る電気が、発信する機械の電気よりも少し時間が遅れるというのは、電波が伝わってくるということと同じことになる。

こういうふうに説明すれば、電場の伝播を遠隔作用でも説明できるのである。ただ、遠隔作用で説明しようとすると、機械の設計などが、非常に厄介になってしまう。放送局にある発信機械の設備をすっかり調べて、受信機の方をそれに合せて感応を起させる、というような計算は、実際には不可能である。それよりも、近接作用の理論では、電気は波として伝わっていくと見てさしつかえないことが分っている。それで波としてきたものならば、それをこちらで受取るには、どういう設計にすればよいかと考える方が楽である。そしてそのようにして受信機をつくってみると、ちゃんと聞えるのである。金属の表面に電気があって、その時間的変化が、感応でこっちの機械の金属に電気を起す、その感応が伝わるのに、伝播が到達するのと同じだけの時間がかかる、といってもいい。また放送局のアンテナから伝播が出て、それが伝わっていく。それをこっちのアンテナで受取って受信機に入れる、といってもよい。実態はどうせ知れないのであるから、この両者は同じことである。ただその計算をして、機械を設計するのに、どちらが便利かという点が、問題なのである。ラジオのような場合には、空間のゆがみが波となって伝わっていくというふうに考えた方が、非常に便利である。遠隔作用と感応のおくれの方は、実際問題としては、とうてい計算できないほど複雑になる。それで伝播として取り扱っているのである。

ところが、電気を空間のゆがみとして取り扱うと、非常に複雑になって、始末におえない場合もある。普通われわれが使っている電気は、たいてい針金を伝わる電流である。この電流も、ファラデー流にいえば、針金の周囲の空間のゆがみが時間的に変化するものであるが、電気が針金の中を流れると考えた方が、比較にならないほど便利である。山奥のダムのところで、発電所の発電機が廻って、そこでできた電気が、高圧線を伝わって町までくる。それが変圧器をとおって、家庭の電燈へやってくる。こういう考え方は針金を電気が伝わってくるという考え方であるが、こうしなければやりきれないのである。発電所の山のところにある空間のゆがみがどうなって、高圧線の針金の周囲のゆがみがどう時間的に変化して、それから自分の家の電燈の周囲の空間がどうゆがんで、それで部屋が明るくなるという計算をしようとしても、これはちょっとできない。しかし電気が針金をとおって伝わってくるとすると、簡単に計算ができる。こういうふうに考えてみると、科学は自然の実態を探るとはいうものの、けっきょく広い意味での人間の利益に役立つように見た自然の姿が、すなわち科学の見た自然の実態なのである。