第一章 民主主義の本質

一 民主主義の根本精神

民主主義は、ちかごろたいへんはやりことばとなってきた。だれしもが、口を開けば民主主義を言い、筆をとれば民主主義を論ずる。そういうことばを聞き、それらの議論を読んでいると、世の中がまわり舞台のように根こそぎ民主主義に変わってしまったようにみえる。独裁者は地球上から死に絶え、封建主義も人の心からぬぐったように消えうせたかの観がある。

しかし民主主義ということばにはいろいろな意味がある。このことばの用いられる方面はますます広くなってきたし、それだけに、人によってこれを理解するしかたもきわめてまちまちである。したがって、民主主義とはおよそ反対なものを民主主義だといって、それを人々に強要する場合もある。すっかり民主化されたはずの世の中に、はなはだ非民主的な権力を持ったボスがいたり、親分・子分の関係が支配していたりすることもある。だから、民主主義ということばがはやっているから、それで民主主義がほんとうに行われていると思ったら、とんでもないまちがいである。たいせつなことは、ことばではなくて、実質である。それでは、ほんとうの民主主義とはどんなものであろうか。

民主主義とは何かということを定義するのは、非常にむずかしい。しかし、その点をはっきりとつかんでおかないと、大きな食い違いが起る。民主主義を正しく学び、着実に実行すれば、繁栄と平和がもたらされる。反対の場合には、人類の将来に戦争と破滅とが待っている。人類の住むところは、地球上のこの世界以外にはない。これを、生きとし生けるすべての人間にとっての住みよい、平和な、幸福な、一つの世界に築き上げていくことができるか、あるいは逆に、これを憎しみと争いと死の恐怖とに満ちた、この世ながらの地獄にしてしまうかの分かれ道は、民主主義をほんとうに自分のものにするかどうかにある。ゆえに、大げさな言い方でもなんでもなく、民主主義は文字通り生か死かの問題である。平和と幸福とを求める者は、何をおいても、まず民主主義の本質を正しく理解することに努めなければならない。

多くの人々は、民主主義とは単なる政治上の制度だと考えている。民主主義とは民主政治のことであり、それ以外の何ものでもないと思っている。しかし、政治の面からだけ見ていたのでは、民主主義をほんとうに理解することはできない。政治上の制度としての民主主義ももとよりたいせつであるが、それよりももっとたいせつなのは、民主主義の精神をつかむことである。なぜならば、民主主義の根本は、精神的な態度にほかならないからである。それでは、民主主義の根本精神はなんであろうか。それは、つまり、人間の尊重ということにほかならない。

人間が人間として自分自身を尊重し、互に他人を尊重しあうということは、政治上の問題や議員の候補者について賛成や反対の投票をするよりも、はるかにたいせつな民主主義の心構えである。

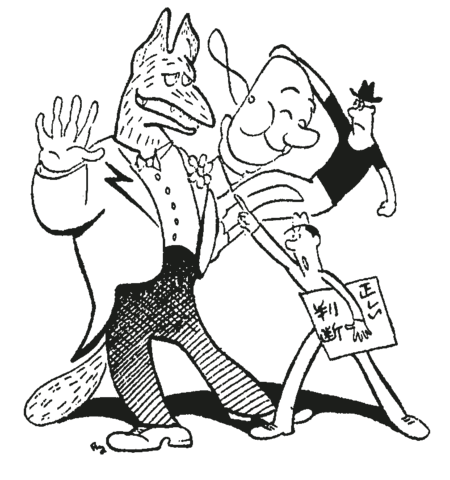

そういうと、人間が自分自身を尊重するのはあたりまえだ、と答える者があるかもしれない。しかし、これまでの日本では、どれだけ多くの人々が自分自身を卑しめ、ただ権力に屈従して暮らすことに甘んじてきたことであろうか。正しいと信ずることも主張しえず、「無理が通れば道理引っこむ」と言い、「長いものには巻かれろ」と言って、泣き寝入りを続けてきたことであろうか。それは、自分自身を尊重しないというよりも、むしろ、自分自身を奴隷にしてはばからない態度である。人類を大きな不幸におとしいれる専制主義や独裁主義は、こういう民衆の態度をよいことにして、その上にのさばりかえるのである。だから、民主主義を体得するためにまず学ばなければならないのは、各人が自分自身の人格を尊重し、自らが正しいと考えるところの信念に忠実であるという精神なのである。

ところで、世の中は、おおぜいの人々の間の持ちつ持たれつの共同生活である。したがって、自分自身を人間として尊重するものは、同じように、すべての他人を人間として尊重しなければならない。民主主義の精神が自分自身を人間として尊重するにあるからといって、それをわがままかってな利己主義と取り違える者があるならば、とんでもないまちがいである。自らの権利を主張する者は、他人の権利を重んじなければならない。自己の自由を主張する者は、他人の自由に深い敬意を払わなければならない。そこから出てくるものは、お互の理解と好意と信頼であり、すべての人間の平等性の承認である。キリストは、「すべて人に為られんと思ふことは、人にもまたそのごとくせよ」と教えた。孔子も「おのれの欲せざるところは、人に施すことなかれ」と言った。もしもこの好意と友愛の精神が社会にゆきわたっているならば、その社会は民主的である。もしもそれが工場の労働者と使用者との関係にしみこんでいるならば、その工場は民主的である。もしもそれが学校や組合や家庭の人々の間柄を指導しているならば、それらの制度もまた民主的である。どこでも、いつでも、この精神が人間の関係を貫いている場合には、そこに民主主義がある。政治もまた、この精神を基礎とした場合にのみ、ほんとうの意味で民主的でありうる。

だから、民主主義は、議員を選挙したり、多数決で事を決めたりする政治のやり方よりも、ずっと大きいものである。それは、適用される範囲が非常に広いものであり、したがって、外面に現れたその形は、時により、所によって変化する。しかし、その根本をなしている精神は、いつになっても、どこへ行っても変わることはない。国によって民主主義が違うように思うのは、その外形だけを見ているからである。同じ民主主義の根本精神がしみわたってゆけば、どんなに職業や、信仰や、人種が違っていても、人と人との間に、同じ一つの理解と協力の関係が生まれる。単に一国の内部だけでなく、別々のことばを話し、異なる文化を持つ違った民族の間にも、同じように理解と協力の関係が広まってゆく。そうして、だんだんと世界が一つになってゆく。対立と搾取と闘争のない、ただ一つの平和な世界が築き上げられてゆく。

このように、民主主義の本質は、常に変わることのない根本精神なのである。したがって、民主主義の本質について、中心的な問題となるのは、その外形がどの種類かということではなく、そこにどの程度の精神が含まれているかということなのである。民主主義は、家庭の中にもあるし、学校にもあるし、工場にもある。社会生活にもあるし、経済生活にもあるし、政治生活にもある。しかし、どこまでそれがほんものの民主主義であるかが問題なのである。その程度を量るはかりのようなものがあるであろうか。私どもは、合金の中に含まれている純金の分量を量ることができる。金とめっきとを見分けることができる。それと同じように、私どもは、社会生活や経済生活や政治生活の中に含まれている民主主義の分量を、ある程度の正確さをもって量ることはできないものであろうか。金や銀の分量と違って、民主主義の本質は精神的なものであるから、それを量ることはもとより非常にむずかしい。しかし、民主主義の仮装をつけてのさばってくる独裁主義と、ほんものの民主主義とをはっきりと識別することは、きわめてたいせつである。いかにむずかしくても、できるだけそれをやってみなければならない。

二 下から上への権威

民主主義の反対は独裁主義である。独裁主義は権威主義ともよばれる。なぜならば、独裁主義のもとでは、上に立っている者が権威を独占して、下にある人々を思うがままに動かすからである。国王や、独裁者や、支配者たちは、あるいは公然と、あるいは隠れて、事を決し、政策を定め、法律を作る。そうして、一般の人々は、ことのよしあしにかかわらずそれに従う。その場合に、権威を独占している人間は、下の人たちにじょうずにお世辞を言ったり、これをおだてたり、時にはほめたたえたりするであろう。しかしその人たちはどこまでも臣民であり、臣下である。そうして臣下は、その主人の命令に、その気まぐれな意志にさえ、無条件で従わせられる。だから独裁主義は、専制主義とか、全体主義とか、ファシズムとか、ナチズムとか、そのほかいろいろな形をとって現れるが、その間には根本の共通点がある。それは、権威を持っている人間が、普通一般の人々をけいべつし、見おろし、一般人の運命に対して少しも真剣な関心をいだかないという点である。

専制政治には国王がある。権門政治には門閥がある。金権政治には財閥がある。そういう人々にとっては、一般の者は、ただ服従させておきさえすればよい動物にすぎない。あるいは上に立っている連中の生活をはなやかな、愉快なものにするための、単なる道具にすぎない。かれらは、こういう考え方を露骨に示すこともある。その気持を隠して、体裁だけは四民平等のような顔をしていることもある。しかし結局は同じことである。そこには、ほんとうに人間を尊重するという観念がない。支配者は、自分たちだけは尊重するが、一般人は一段下がった人間としてしか取り扱わない。一般人の方でもまた、自分たちは一段低い人間であると考え、上からの権威に盲従して怪しまない。

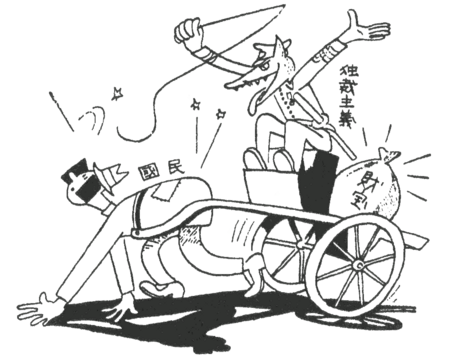

人間社会の文化の程度が低い時代には、支配者たちはその動機を少しも隠そうとしなかった。部落の酋長や専制時代の王は、もっと強大な権力を得、もっと大規模な略奪をしたいという簡単明白な理由から、露骨にかれらの人民たちを酷使したり、戦争にかりたてたりした。ところが、文明が向上し、人知が発達してくるにつれて、専制主義や独裁主義のやり方もだんだんとじょうずになってくる。独裁者たちは、かれらの貪欲な、傲慢な動機を露骨に示さないで、それを道徳だの、国家の名誉だの、民族の繁栄だのというよそゆきの着物で飾る方が、いっそう都合がよいし、効果もあがるということを発見した。帝国の光栄を守るというような美名のもとに、人々は服従し、馬車うまのように働き、一命を投げ出して戦った。しかし、それはいったいなんのためだったろう。かれらは、独裁者たちの野望にあやつられているとは知らないで、そうすることが義務だと考え、そうして死んでいったのである。

現にそういうふうにして日本も無謀きわまる戦争を始め、その戦争は最も悲惨な敗北に終り、国民のすべてが独裁政治によってもたらされた塗炭の苦しみを骨身にしみて味わった。これからの日本では、そういうことは二度と再び起こらないと思うかもしれない。しかし、そう言って安心していることはできない。独裁主義は、民主化されたはずの日本にも、いつ、どこから忍びこんでくるかわからないのである。独裁政治を利用しようとする者は、今度はまたやり方を変えて、もっとじょうずになるだろう。今度は、だれもが反対できない民主主義といういちばん美しい名まえを借りて、こうするのがみんなのためだと言って、人々をあやつろうとするだろう。弁舌でおだてたり、金力で誘惑したり、世の中をわざと混乱におとしいれ、その混乱に乗じてじょうずに宣伝したり、手を変え、品を変えて、自分たちの野望をなんとかものにしようとする者が出てこないとはかぎらない。そういう野望を打ち破るにはどうしたらいいであろうか。

それを打ち破る方法は、ただ一つある。それは、国民のみんなが政治的に賢明になることである。人に言われて、そのとおりに動くのではなく、自分の判断で、正しいものと正しくないものとをかみ分けることができるようになることである。民主主義は、「国民のための政治」であるが、何が、「国民のための政治」であるかを自分で判断できないようでは民主国家の国民とはいわれない。国民のひとりひとりが自分で考え、自分たちの意志でものごとを決めてゆく。もちろん、みんなの意見が一致することは、なかなか望めないから、その場合には多数の意見に従う。国民はみんな忙しい仕事を持っているから、自分たちがこれはと思う人を代表者に選んで、その代表者に政治をやらせる。しかし、あくまでも他人任せではなく、自分たちの信念が政治の上に反映するように努める。そうすれば、ボスも、独裁者もはいりこむすきはない。

だから、民主主義は独裁主義の正反対であるが、しかし、民主主義にも決して権威がないわけではない。ただ、民主主義では、権威は、賢明で自主的に行動する国民の側にある。それは、下から上への権威である。それは被治者の承認による政治である。そこでは、すべての政治の機能が、社会を構成するすべての人々の意見に基づき、すべての人々の利益のために合理的に行われる。政治のうえでは、万事の調子が、「なんじ臣民」から「われら国民」に変わる。国民は、自由に選ばれた代表者をとおして、国民自らを支配する。国民の代表者は、国民の主人でなくて、その公僕である。国民の意志によって作られた法律は、国民自らの生活を規律すると同時に、国民の代表者たちによって行われる政治そのものを規律する。それが、政治の面に表れた民主主義にほかならない。

三 民主主義の国民生活

民主主義の政治組織がどんなものであるかは、第三章で改めて詳しく述べることにしよう。しかし、民主主義の下では、国民の生活はどんな態度で、どんなふうに営まれるか。その点をもう少し明らかにしておくことは、民主主義の本質を理解するために役だつであろう。

前にも言ったように、その根本の精神からいえば、民主主義にはただ一つの種類しかない。しかし、政治を民主的に行うための手続きには、二つの型がある。その中でも広く行われている型は、「代表民主主義」とよばれる。国民の大多数は、会社に勤めたり、田を耕したり、台所や赤ん坊の世話をしたりしなくてはならないから、公の事柄に対してはその時間と精力の一部分をささげうるにすぎない。そこで、かれらは、国会や、市会や、その他そういう政治上の決定を行うところで、自分たちを正当に代表できる人々を仲間の中から選ぶのである。これに対して、もう一つの型の民主主義では、国民の意見は、代表者をとおさないで、直接に政治上の決定のうえに示される。すなわち、法律を決めたり、大統領を選んだりするのに、国民の直接の投票を行うというやり方である。これを普通に「純粋民主主義」という。

しかし、この第二の型の民主主義だけを純粋とよぶのは、実はあまり適当ではない。民主主義は、権力を握るために国民を煽動したり、自主的な判断を失ってその煽動に乗ぜられたりするようなことがない場合にのみ、純粋なのである。国民投票を行うからといって、それで民主主義が純粋になるわけではない。ルソーは、純粋民主主義の熱心な主張者であったが、国民が奴隷根性になって、権力者にへつらったり、その弾圧を恐れたりして、権力者の言うことを無批判な全員一致で迎えるようになることは、最も戒むべき民主主義の堕落であると説いている。

このように民主主義の政治には二つの型があるが、どちらの場合にも、政治の権威は国民にある。言い換えると、政治の方針の最後の決定者は、国民でなければならない。だから、ほんとうの民主主義では、すべての国民、または、少なくとも選挙資格を有するすべての国民が現実に政治に参与するようにしくまれる。そうして、有権者の多数の意志を実行するためのいちばん確かな方法は、国民によって自由に選ばれた代表者が、国民の決めた政治の方針の運用にあたるにある。その場合に、政治の目的が国民の幸福と利益との増進にあること、言い換えれば、すべての政治は公共の福祉のためになされなければならないことは、いうまでもない。エイブラハム=リンカーンは、この趣旨を簡明に要約して、民主政治は「国民の、国民による、国民のための政治」であると言った。

もちろん理論だけからいうと、独裁者や「情深い支配者」がその国民に対して、公共の福祉にかなった政治をすることは、ありうることであろう。しかし、独裁主義の制度の中に国民のための政治の保障を求めることは、常に失敗に終わったし、また、いつの時代にもかならずまちがいである。歴史の教えるところによれば、一部の者に政治上の権威の独占を許せば、その結果はかならず独裁主義になるし、独裁主義になると戦争になりやすい。だから、国民のための政治を実現するためのただ一つの現実的な道は、政治を国民の政治たらしめ、国民による政治を行うことである。政治が国民のものとなるならば、国民は、それを、各人の権利を守りその生活程度を高める方法として用いるであろう。国民が、国民のためにならない政治を黙って見ているということは、道理としてありえないはずである。

全体主義の特色は、個人よりも国家を重んずる点にある。世の中でいちばん尊いものは、強大な国家であり、個人は国家を強大にならしめるための手段であるとみる。独裁者はそのために必要とあれば、個人を犠牲にしてもかまわないと考える。もっとも、そう言っただけでは、国民が忠実に働かないといけないから、独裁者といわれる人々は、国家さえ強くなれば、すぐに国民の生活も高まるようになると約束する。あとでこの約束が守れなくなっても、言いわけはいくらでもできる。もう少しのしんぼうだ。もう五年、いやもう十年がまんすれば、万事うまくゆく、などと言う。それもむずかしければ、現在の国民は、子孫の繁栄のために犠牲にならなければならないと言う。その間にも、独裁者たちの権力欲は際限もなく広がってゆく。やがて、祖国を列国の包囲から守れとか、もっと生命線を広げなければならない、とか言って、いよいよ戦争をするようになる。過去の日本でも、すべてがそういう調子で、一部の権力者たちの考えている通りに運んでいった。

つまり、全体主義は、国家が栄えるにつれて国民が栄えるという。そうして、戦争という大ばくちをうって、元も子もなくしてしまう。

これに反して、民主主義は、国民が栄えるにつれて国家も栄えるという考え方のうえに立つ。民主主義は、決して個人を無視したり、軽んじたりしない。それは、個人の価値と尊厳とに対する深い尊敬をその根本としている。すべての個人が、その持っている最もよいものを、のびのびと発展させる平等の機会を与えられるにつれて、国民の全体としての知識も道徳も高まり、経済も盛んになり、その結果としてかならず国家も栄える。つまるところ、国家の繁栄は主として国民の人間としての強さと高さによってもたらされるのである。

四 自由と平等

民主主義は、国民を個人として尊重する。したがって民主主義は、社会の秩序および公共の福祉と両立するかぎり個人にできるだけ多くの自由を認める。各人が生活を経営し、幸福を築きあげてゆくことは、他人に譲り渡すことのできない自然の権利であるとみる。

しかし、持ちつ持たれつのこの世の中では、そうした自由および権利と照応して、社会の一員として守るべき義務があることは当然である。民主主義は、広く個人の自由を認めるが、それをかって気ままと混同するのは、たいへんなまちがいである。事実、民主主義は、他人の権利を害しないかぎり、個人が自分の好きなように幸福を求めることを認め、それを奨励する。私どもは、自分の思うところに従って、宗教を信じ、政党を選び、ものを書き、また、語る。けれども、私どもは、自分がそういう自由を、喜びをもって受ければ受けるほど、絶えず私どもの隣人の、広くは、すべての国民の同様の自由と権利とを尊重しなければならないと思うであろう。大きな自由が与えられれば与えられるだけ、それだけ、その自由を活用して、世の中のために役だつような働きをする大きな責任があるというのが、民主主義の根本の考え方である。自分に与えられた自由を、社会公共の福祉のために最もよく活用するという心構えがなければ、いかなる自由も、豚に与えた真珠にすぎない。

民主主義が重んずる自由の中でも、とりわけ重要な意味を持つものは、言論の自由である。事実に基づかない判断ほど危険なものはないということは、日本人が最近の不幸な戦争中いやというほど経験したところである。ゆえに、新聞は事実を書き、ラジオは事実を伝える責任がある。国民は、これらの事実に基づいて、各自に良心的な判断を下し、その意見を自由に交換する。それによって、批判的にものごとを見る目が養われ、政治上の識見を高める訓練が与えられる。正確な事実についてかっぱつに議論をたたかわせ、多数決によって意見の帰一点を求め、経験を生かして判断のまちがいを正してゆく。ことわざにも、「三人寄れば文殊の知恵」という。まして高い教養を持った国民のすべてが、自由な言論を基礎として共同の真理を発見するために不断の協力を続けてゆくならば、ものごとの正しい筋道を見いだすことのできないはずはない。このように、国民によって見いだされたものごとの正しい筋道こそ、政治のかじをとってゆく国民生活のらしん盤である。

これに反して、独裁主義は、独裁者にとって都合のよいことだけを宣伝するために、国民の目や耳から事実をおおい隠すことに努める。正確な事実を伝える報道は、統制され、さしおさえられる。そうして、独裁者の気に入るような意見以外は、あらゆる言論が封ぜられる。たとえば馬車うまを見るがよい。御者はうまが右や左を見ることができないように、目隠しをつける。そうして御者の思うとおりに走らなければ、容赦なくむちを加える。馬ならば、それでもよい。それが人間だったらどうだろう。自分の意志と自分の判断とで人生の行路をきりひらいてゆくことのできないところには、民主主義の栄えるはずはない。

自由と並んで民主主義が最もたいせつにするのは、人間の平等である。民主主義は、すべての国民を個人として尊重する。すべての個人が尊厳なものとして取り扱われる以上、その間に最初から差別を設けるということは、あくまでも排斥されなければならない。民主主義が発達するまでは、人間の世の中には生まれながら上下の差別があった。そこでは、あの人は貴族だから、名門の出だからといって敬われる。どんなにすぐれた人物でも、生まれが卑しければ、一生下積みの境遇に甘んぜざるを得ない。そんな不公平なことがあろうか。どんな生まれであろうと、人間の生命の重ぜられるべきことに変わりはなく、人格の尊ぶべきことにへだてはない。人間のねうちは、身分や門地で決まるものではないのである。だから、ほんとうの民主主義の世の中になれば、門閥というものはなくなる。人種や身分や財産による差別もなくなる。すべての人間が、同じ人間として、知識をみがき、能力を伸ばす同じ機会を与えられるというのは、民主主義の高貴な理想である。

しかし、すべての人間を平等に取り扱うということは、ただ単に理想として正しいだけではない。その方が、はるかに社会生活の実益にもかなうのである。なぜならば、だれにでもその才能を伸ばす平等な機会が与えられれば、それによって、知識や人物の豊富な鉱脈が掘り出されることになり、そのために国民全体が、経済的にも文化的にも富むようになる。シェークスピアは、貧しい肉屋と、自分の名まえも書けないような女との間の子供として生まれた。シューベルトの父親は百姓であり、母親は嫁に来るまで女中だった。大科学者のファラディは納屋で生まれた。父は病身のかじ屋であり、母は一介の勤労女性であった。これらの人たちは、まだ民主主義の発達しない時代に生まれて、それぞれの天才を発揮した。まして、すべての人々に平等に学ぶ機会が与えられれば、国民の中からどれだけ多くの人材が掘り出されることだろう。今まで多くは低い教育しか授けられなかった女性の中からも、キューリー夫人のような人がだんだんとでるであろう。世の中はそれだけ明るく、国民の生活はそれだけ高くなってゆくのだ。

人間の平等とは、このように、すべての人々にその知識や才能を伸ばすための等しい機会を与えることである。その機会をどれだけ活用して、各人の才能をどこまで向上させ、発揮させてゆくかは、人々それぞれの努力と、持って生まれた天分とによって大きく左右される。その結果として、人々の才能と努力とに応じた社会的地位の相違ができる。それは当然のことである。だから、民主主義は人間の平等を重んずるからといって、人々が社会的にまったく同じ待遇を受けるのだと思ったら、大きなまちがいである。すぐれた能力を持つ人、学識経験の豊かな人と、無為無能で、しかも怠惰な人物とが、まったく同じに待遇されるというようなことでは、正しい世の中でもなんでもない。それは、いわゆる悪平等以外の何ものでもない。公正な社会では、徳望の高い人は、世人に推されて重要な地位につき、悪心にそそのかされて国法を破った者は、裁判を受けて処罰される。むかし、ギリシアの哲学者アリストテレスは、人間の価値に応じて各人にそれぞれふさわしい経済上の報酬と精神的な名誉とを分かつことが、正義であると説いた。民主主義的な正しい世の中は、人間のねうちに応じた適正な配分のうえにうちたてられなければならない。

五 民主主義の幅の広さ

これまで、述べてきたところによって、民主主義とはどんなものであるかについて、おおよその見当はついた。それと同時に、民主主義が非常に幅の広いものであることも、理解できたことと思う。

くり返して言うと、民主主義は、決して単なる政治上の制度ではなくて、あらゆる人間生活の中にしみこんでゆかなければならないところの、一つの精神なのである。それは、人間を尊重する精神であり、自己と同様に他人の自由を重んずる気持であり、好意と友愛と責任感とをもって万事を貫く態度である。この精神が人の心に広くしみわたっているところ、そこに民主主義がある。社会も民主化され、教育も民主化され、経済も民主化される。逆に、この精神が欠けているならば、いかににぎやかに選挙が行われ、政党がビラをまき、議会政治の形が整っても、それだけで民主主義がじゅうぶんに実現されたということはできない。だから、ほんとうの民主主義は、宮殿や議会の建物の中で作られるものではない。もしもそれが作られるものであるとするならば、民主主義は人々の心の中で作られる。それを求め、それを愛し、それを生活の中に実現して行こうとする人々の胸の中こそ、民主主義のほんとうの住み家である。

政治上の制度のうえだけでは、民主主義は決して完成されえないことを知るために、政治と経済との関係を考えてみよう。

公明な政治が行われるために、正確な事実の報道と、それに基づく自由な言論とが何よりもたいせつであることは、前に述べたとおりである。しかし、それだけではたりない。それと並んでぜひとも備わらなければならない条件は、国民の経済生活の向上である。国民の大多数が窮乏のどん底にあって、その日その日のパンに追われているようでは、人間として必要な教養を積むこともできないし、政治上の識見を高める余裕もない。そういう状態で民主政治の栄えるはずのないことは、だれの目にも明らかである。少数の金持は、そこを利用して報道機関を買収し、ありもしない世論をあるように宣伝して、金権政治を行おうとするであろう。逆にまた、民衆のためを図ると称して、実は少数の者の手で権力を握ろうとする支配者は、生活にあえぐおおぜいの国民を煽動して、政治の方向を思うつぼに引っ張りこもうとするであろう。だから、経済上の機会を均等にし、国民の生活を高めるための経済上の民主主義が行われなければ、いかに選挙で代表者を決め、いかに議会で法律を作っても健全な民主政治は育たない。

経済上の民主主義についてと同様のことが、社会生活における民主主義や教育における民主主義についてもいわれなければならない。しかし、それらの詳しい点は、これから先のいろいろな章でだんだんと説明してゆくこととしよう。ここでは、民主主義が政治的組織よりもはるかに幅の広いものであること、あらゆる民主主義の根底が、同胞に対する人間の精神的な態度にあることがわかれば、それでじゅうぶんである。

今や日本は、新しい憲法を持っている。この憲法は、確かにりっぱな憲法である。しかし、どんなにりっぱな憲法ができても、それがどのように荘厳に公布されても、それだけで民主主義がひとりでに動きだすものではない。どのような憲法も、法律も、政府の組織も、それだけで真の民主主義をもたらしたためしはない。民主主義は、広く国民にゆきわたった良識と、それに導かれた友愛・協力の精神と、額に汗する勤勉・努力によって自らの生活を高く築きあげてゆこうとする強い決意とから、そうして、ただそれのみから生まれてくるのである。