第二章 民主主義の発達

一 古代の民主主義

人はよく、民主主義の政治は遠く古代ギリシアおよびローマから始まる、と言う。デモクラシーということばは、ギリシア語のデモス・クラートスからでた。デモスは国民であり、クラートスは支配である。そうして、単にことばだけでなく、ギリシアの都市国家、たとえばアテネでは、実際に国民の会議による政治が行われていた。また、ローマは、最初のうちは王政であったが、紀元前五百年ごろから共和制になった。そうして、自由人たちの組織する民会や元老院があって、そこで政治上および法律上の決定を行なっていたのである。だから、単に政治の形態だけいえば、民主主義の起源はギリシアやローマにあるといっても、あながちまちがいではない。

けれども、それらの古代国家には、一般の国民すなわち市民のほかに、多数の奴隷があった。市民は自由を認められ、いろいろな権利を持っていたが、奴隷はまったくそうではなかった。かれらは、家畜のように、また物品のように、持ち主の思うままに売られたり買われたりしていた。奴隷は、家畜や物と同じように、その持ち主の財産であり、持ち主の意のままに働くためにのみ生きていたのである。かれらは、人間でありながら、人間でなかった。そのような世界に、どうしてほんとうの意味での民主主義がありえよう。奴隷を持つ国民が行う政治は、決してほんとうの民主政治ではない。人間が相手の人格を認めないで、自分の思うがままに行動し、他の人々を支配するところには、真の民主主義はない。

だから、民主主義の発達は、西洋でも近世をまたなければならなかった。近世になって、いちばん早く民主主義の進歩し始めたのは、イギリスである。ついで、アメリカ合衆国が独立し、フランス革命が行われた。しかし、それらの国々でも、決して一足とびに民主主義の世の中になったわけではない。おおぜいの人々の長い間の努力と、国民の間にだんだん高まってきた政治上の自覚とが、次第に民主主義の社会を築きあげていったのである。その歴史的な発達の跡を、しばらくふり返ってみることにしよう。

二 イギリスにおける民主主義の発達

むかし、サクソン人の王たちがこの国を治めていた時代にも、イギリスの国民はある程度の地方自治のもとにあった。しかし、国全体としてある程度の自治が行われるようになったのは、第十一世紀の半ば過ぎになって、この国にノルマン人たちが入りこみ、この国を征服して治めるようになってからのことである。もちろん、それは、自治といってもきわめて低い程度のものであった。その、わずかな芽ばえのような自治が、あらゆる権力の圧迫とたたかって、今日のイギリスのたくましい民主主義の大木にまで育ち、そびえるためには、約九百年の歳月を必要とした。

この国を征服して治めるようになったノルマン人の王は、ウィリアム征服王とよばれた。この王は、強い支配力を持った、ぬけめのない人で、諸地方を領有する封建諸侯を手なずけ、それによって王の地位を強固なものにするという政策を採った。そのころのイギリスには、バロンとよばれる多くの貴族がいて、その貴族たちがそれぞれの領地を専制的に治め、ちょうど日本の徳川時代の藩の制度のようになっていたのである。ウィリアムは、一方では、これらの貴族たちが互に力を合わせたり、ひとりで王に対抗できるほどに強くなったりしないように努めた。しかし、またその反面では、貴族たちが王の権力に心服するように、いろいろな権利をこれに与え、そのきげんをとることも忘れなかった。

ところが、そののち百五十年ばかりたって、その当時のジョン王が、貴族を無視して自分の思うがままの政治を行い、ウィリアムが貴族たちに対して認めていた権利を奪おうとしたので、貴族たちは大いに怒って王に反抗し、王に迫って、再びそういう暴政を行うことがないような約定書を作らせた。これが有名な大憲章であって、そのできたのは、一二一五年のことである。

この大憲章は、イギリス人の「自由のとりで」とよばれてきた。ある点では、それはまさにそのとおりである。なぜならば、大憲章には、王が税を取りたてるには、原則として議会の承認を受けること、自由民は、法律や適法の裁判によらないで捕えられたり、財産を奪われたり、禁錮されたり、追放されたりしてはならないこと、王は自由民に対して武力を用いたり、正当な権利を否認したりしないこと、などが定められた。そうして、これらの約束を王に守らせるために、貴族は自分たちの組織する会議でこれを監視し、王が約束を破った場合には、この会議は王に抗議し、それでもなお王が改めない時には、貴族は全国の平民と共に王の財産をさしおさえたり、その他の方法で、王を苦しめることができるものとされたからである。しかし、この文書の直接の目的は、国民の自由を増進し、その運命を改善するにあったということはできない。というのは、それはむしろ、貴族たちの特権を、王の侵害から守ることを主眼としていたからである。

このように、大憲章は、王と貴族との間に取りかわされた、封建的な文書にすぎないものではあったが、それでも、大憲章ができたことは、イギリスの歴史にとって大きな意味を持つ出来事であった。王の権力は、これによってある程度まで拘束をうけることになり、王の権力のうえには、王といえども守らなければならない規律が設けられたわけである。そうして、もしも王がこの規律にそむいたときには、国民は実力で、王のこのような行為を正すことが、公然と許されることになったのである。したがって、それは、そののち幾百年、イギリスの議会の力を大きくするためのたたかいの武器として役立った。

イギリスの議会に加わる者の範囲は、だんだんと広げられていったが、それには代々の王もあずかって力がある。しかし、王が議会を保護し、議会を育てるのに力を尽くしたように見えるのは、ほんとうは、国民に対する愛や民主主義への熱望から出ているのではなかった。それは、むしろ、金銭への愛による場合の方が多かったのである。というのは、王たちは、貴族からだけではじゅうぶんに金を集めることができなかったので、租税を取りたてる範囲を広げる道具として議会を利用し、租税を納める者の数をふやしたのである。したがって、王権が強化されたときにも、王たちは議会を廃止しなかった。かれらは、それを存続させて、よろしくこれを利用しようとしたのである。王たちは、議会の協賛を得ることによって、王の意志を国民の意志らしくみせかける方が、政治を行うのに都合がよいと考えたのである。

だから、イギリスに議会が生まれても、初めのうちは国民の代表者によって作られたものではなかった。イギリスの議会は二院制で、貴族院と庶民院とから成りたっているが、貴族院の方は、最初から貴族の、貴族による、貴族のための組織であったし、庶民院は決してその名のような庶民的なものではなかった。肉屋やパン屋や農民のような「庶民」からその名が出たのではなく、町ということばから出たので、それらの町々を代表する大金持や、その他の地方の財産家たちが、それを組織していたのである。このことは、王が財源を得るために、議会に代表者を送る人たちの範囲を広げたという由来からも、容易に理解しうるところであろう。

イギリスの民主政治の発端が、支配者たちの我欲や利己心によって、かえって促進されたということは、興味のある事実である。たとえば、ジョン王のぜいたくと貪欲とは、かれらをかりたてて、貴族を圧迫する無理な政治を行わしめ、その結果として、大憲章に署名しなければならなくなった。エドワード一世は、貴族から税金を取り立てるだけでは不十分であると考え、もっと広く財源を富裕な平民の中に求めようとしたために、議会の発達を助長した。更にジェームス一世は、君権の強化を図ろうとして、自分を神と同一視し、王は神の意志に基づいて統治するのであるという、帝王神権説を唱えたが、その強引な政治がたたって、一六四九年に反乱が起り、かれの後継者たるチャールズ一世はついに議会によって死刑に処せられた。

このようにして、議会の力はだんだん強くなって行ったが、その歴史上の発達に重要な一時期を画したのは、権利章典である。権利章典が有効になったのは、一六八八年の光栄革命の結果である。それによって、王は、法律を停止または廃止することも、議会の同意なしに税を課することも、できなくなった。また、議員の選挙は自由になされなければならず、議員は演説や討論について完全な自由を有し、議会はしばしば開かれなければならないというような、いろいろな原則が定められた。それは、王の権力を抑制し、議会の地位を高め、国民に対して多くの自由を保障したところの、憲法的な規定であった。したがって、この権利章典は、その後アメリカその他の諸国の憲法起草者によって、参考とされたところが少なくない。

一方、行政をつかさどる制度としては、最初、枢密院が設けられた。枢密院は、王が政治をするにあたって相談相手とし、その意見を尋ねるために設けたものである。王は、やがてその中から更に数人の人々を選んで、おもだった行政事務についてはもっぱらそれらの人々に意見を聞き、かれらが議会に対して持っている勢力を利用して、王の望むような法案を議会で通過させようと図った。それが、イギリスの内閣の起りである。初めのうちは、王は内閣の閣議に出席してこれを主宰していたが、おいおいに王の出席はまれになり、大臣たちに政治がゆだねられるようになった。そうして、王の代わりに内閣の中心となって閣議を司会し、これをまとめてゆくものができ、それが内閣総理大臣とよばれるにいたった。

そのころまでは、王は自分の意にかなった人々を選んで内閣を作らせ、それと同時に、いろいろな方法で議会を懐柔し、議会が内閣を支持するようにしむけるのが常であった。したがって、国を治めるのは王とその大臣たちの仕事であると考えられ、議会が政治の中心になるというところにまでは、まだまだほど遠かった。議会は、大臣たちが協賛を求める法律案を、原則としては政治のために必要なものとして承認し、ただ、国民に不当な政治的圧迫を加え、または、国民の財政上の負担を非常に重くするような法律に反対したり、それを修正したりすることを、おもな任務としていた。

ところが、一七二一年に首相となったウォールポールは、王の力にたよって議会をおさえてゆく代わりに、いろいろな方法を用いて議員たちをあやつり、庶民院の中にかれを支持する多数党を作り出して、それを足場に政治を行った。そうして、その内閣が議会の信用を失うにいたった一七四二年に、まだかれ自身に対する王の信任があったにもかかわらず、その職をしりぞいた。イギリスの今日の政党政治の始まりは、ここにあるといってよい。

イギリスの議会には、第十七世紀に既に宗教問題に関連してトーリーおよびホイッグの二党が生まれ、それがのちの保守党・自由党となった。そこへ今述べたようなことが起って、内閣は議会の多数の信任に基礎をおかねばならないと考えられるようになった。多数の議員を持つ政党は、それだけ多くの選挙民の意志と利益とを代表するとみられうる。したがって、内閣は、議会の多数党を基礎として政治を行うべきであり、庶民院の多数の信任を失った場合には、辞職して、新たに選挙を行うのが当然だという考え方が、次第に強くみられるようになってきた。

しかし、そのような政党内閣制度がほんとうに国民の政府となるためには、選挙権の範囲を広げる必要がある。ところが、有力な権限を持つ貴族院は、門閥と富の代表であり、庶民院の議員も、ほとんど中流階級上層部の出身であった。光栄革命ののちの百五十年近くも、このような人々による権力の独占が続けられていたのである。権力の独占は、一八三二年の選挙法の改正によってはじめて破られた。すなわち、それによって新たに興ってきた工業経営者たちが、議会に代表者を送ることができるようになったのである。更に一八六七年の第二次選挙法改正により、小市民階級および都市の労働者にも選挙権が与えられ、一八八四年の第三次改正によって、その範囲は鉱山労働者および農業労働者にも拡大された。そうして、第一次世界大戦の終った一九一八年には、二十歳以上のすべての男子ならびに三十歳以上の女子で、一定の財産資格を備えた者に参政権が与えられ、一九二八年に至って、男女平等の完全な普通選挙制がしかれるにいたったのである。ところで、このように選挙権が広げられていっても、それによって選出されるのは庶民院の議員である。したがって、それに対する貴族院の勢力が強い間は、議会はまだまだほんとうの国民の意志を代表するものとはいえない。そこで、議会が国民による政治の中心として重きをなすにつれて、庶民院と貴族院との間の争いが激しくなってきたのは、当然のことである。庶民院には、自由党の進歩主義と保守党の保守主義との対立があるのに対して、貴族院の空気が特に保守的であることは、いうまでもない。ゆえに、この争いは、自由党が庶民院の多数をしめて内閣を組織した場合に、特に激化する。かくて、一九〇九年に、自由党内閣が有産者階級に対して大増税を行うために金銭法案を提出したとき、貴族院がこれを否決したのが機会となって、ついに一九一一年に国会法の制定をみるにいたった。それによって、貴族院は金銭法案を修正または否決することができないばかりでなく、法案が三会期続いて庶民院を通過した場合には、その議案は、貴族院が否決しても法律として成立するという原則が認められた。これは、まさしく、貴族院に対する庶民院の優位の確立である。庶民院は、ここに、名実ともに議会の中心となり、イギリスのすべての政治組織の中心となったのである。

このイギリスの憲法発達の歴史を通じてみても、民主主義の制度をりっぱに作りあげるためには、いかに長い、しんぼうづよい努力が必要であるかがわかる。近世民主主義の源流たるイギリスも、最初は専制君主の支配する国であった。その、ただひとりの王の手の中に独占されていた権力が、まず貴族たちに分けられ、ついで都市の大商人や地方の大地主がこれに参与し、次第に小市民や工場労働者や農民へと、権力の主体が広められていった。そのたびに、国民の権利と自由とを守るための激しいたたかいが行われたのである。そうして、第二十世紀になってから、労働者の利益を代表する労働党が庶民院の中に勢力を得て、ついに、労働党内閣も出現する世の中になった。

「ローマは一日にして成らず」ということばがあるが、イギリスの民主政治は九百年の長きにわたる国民の努力によって成ったのである。そうしてローマは帝政の腐敗によって、滅びたが、健全な民主主義の政治は、あらゆるたたかいにうち勝って、人間の運命を希望と幸福の道へと切りひらいていく。私どもは、この大きな歴史の流れから、汲めども尽きない教訓を学び取らなければならない。

三 アメリカにおける民主主義の発達

アメリカ大陸に最初に植民地を作ったヨーロッパ人は、スペイン人であった。スペイン人のアメリカに対する支配的な影響はずいぶん長く続いたが、その時代を通じて、この新スペインとよばれた新大陸には、民主主義のほんの一かけらも見いだされえない。それは、黄金をたずね求めて海を渡って行ったスペイン人が、原住民の労働の結実を絞り取って、ただひたすらにスペインを富ますための支配であった。新スペインの総督たちは、中世ヨーロッパの貴族と同じような絶対の権力を持ち、広い土地を領有して、そこに住む原住民たちを家畜のようにこき使った。やがて、新大陸の生む無限の富の分けまえにあずかるために、フランス人が渡って来て、封建制度をうち立てようとしたが、その試みは失敗に終った。続いて、オランダ人も同じようなことを試みたが、それはフランス人よりもなお成功しなかった。それは、白人による暴政と残虐の歴史であり、その犠牲になったのは、原住民であった。

民主主義のほのかなあけぼのの光が、この新大陸の空にさしはじめたのは、イギリス人がここに植民地を作るようになってからのことである。

そのころ、イギリス本国で次第に有力な地位を占めるようになってきた商人や貿易業者は、新大陸の富源に着目しだんだんとここへ渡ってきた。そこには、かれらの期待した宝石や黄金はなかったけれども、地味豊かな広野があり、おののはいったことのない大森林があり、本国の産業のために必要な豊富な原料があった。ここと本国との間に交易がひらかれれば、多くの職のない人々に職を与えうるという期待もあった。ヨーロッパでは、かねてイギリスとスペインとの間に勢力争いがあったので、これに打ち勝とうとする強い愛国心もはたらいていた。更にまた、イギリス人の独立心や、自由、ことに信仰の自由を求める性格も、植民地の基礎を築くのに役立った。

これらの植民地の経営は、経営者の利益を目じるしとして営まれる私企業であったが、それがだんだんと大きくなってゆくにつれて、貿易会社が設立されるようになった。貿易会社には、特定の地域の貿易を独占する権利が与えられ、かなりの程度まで自由に事業を営むことを許された。しかし、植民地の統治権は本国の王と議会の手中にあって、王はこれを治めるために代官を派遣した。こういう形で、イギリス人のアメリカでの植民地経営は、次第にその地歩を固めて行ったのである。

ところで、これらの植民地の経営をあやつっていた商人や貿易業者たちは、自分たちの利益を守るために、植民地にある程度の自治を許す方が都合がよいと考えた。なぜならば、そうしておけば、植民地経営のための費用も少なくてすむし、事業がうまくゆかなかった時の損失もうちわになるからである。また、それによって、移民たちを引き寄せ、植民事業を盛んにすることもできる。こういう動機によって、一六一九年に、ヴァージニア会社が、アメリカでの最初の代表制議会の設立を許した。そののち、利益のあがらないことを怒ったイギリス王が、会社を解散してこれを王領に改めてからも、この議会はそのまま残った。

このヴァージニアの議会は二院制で、上院は総督と六人の参議員から成り、すべて王によって任命され、それは植民地の実際の支配権を握っていた。これに対して、下院の方はヴァージニアの各地方区から選出されたふたりずつの代表者から成り、その力は弱いものではあったが、おおぜいの人々の利益を少数の支配者の権力から守るために、ある程度の役割を果たした。これが先例となって、アメリカの大西洋岸のイギリス植民地には、おいおいに代議制がしかれ、第十七世紀の末ごろには、各植民地が大同小異の人民議会を持つようになった。

このように、アメリカに民主主義が芽ばえたのは、最初は決して民衆のためを思う好意から出たことではなく、むしろ、支配者の利益を図ろうとする打算が動機となっていたのである。しかし、どのような動機から出たものにせよ、ひとたび民主主義の芽が出れば、それはあらゆる雪や霜の寒さともたたかって、すくすくと伸びてくる。

ことに、そのころアメリカに渡っていった移民の中には、イギリス本国の宗教上の圧迫からのがれて、信仰の自由を新大陸に求めた多くの清教徒たちがあった。かれらは、信仰の自由が政治上の自由と離れてはありえないことを確信し、強い信念と不屈の意志とをもって、不合理な伝統のない新天地に、理想の政治社会を建設して行こうとしたのである。中でも「メイフラワー」という船に乗ってアメリカに移住したこれらの信徒の一団が、一六二〇年十一月十一日、はるかに新世界の陸影を望みながら、各人の意志と約束とによって自治的な政治組織を作りあげることを誓ったという事実は、のちのアメリカ独立の精神のさきがけとなった。本国の支配者たちが自分の利益のために種子をまいた民主主義の芽ばえは、こういう精神につちかわれて、だんだんと深く根を張っていったのである。

このように、方々の植民地に民主主義が生長してゆくにしたがって、それと本国の支配者たちに、特にイギリス王との間に次第に激しい衝突が起こるようになったことは、怪しむに足りない。植民地の人々が、自分たちの意志によって事業を経営し、生活を規律してゆこうとするのに対して、支配者がこれを圧迫しようとした結果は、ついには武器によって自由を守ろうとするたたかいとなって現われた。「われに自由を与えよ、しからずんば死を与えよ」と叫んだパトリック・ヘンリーのことばは、これらの人々の、情熱にもえる理想をよく言い表している。

もちろん、それと並んで、植民地の人々の間にも、いろいろな対立があった。商人と農民との間にも争いがあり、都市と農村との間にも利害の対立があった。更に、各植民地相互の間にもねたみがあり、摩擦が起った。しかし、何にもまして、本国からの政治上および経済上の圧迫に対抗しなければならないという切実な気持が、対立するこれらの人々を結びつけ、各植民地を協同させて、これらを一つの戦線に統一した。かくして、独立のための大規模な戦争が起った。そうして、人々は、自分たちの立場を、民衆に対しても、また全世界に対しても明らかにするために、フィラデルフィアに代表者を送って、一つの声明書を起草することを託した。それが世界の歴史に名高い「独立宣言書」である。

一七七六年の独立宣言書に署名した人々は、決して植民地の全人民の代表者であったとはいえない。植民地の初期の住民の大部分は農民であるのに、これらの人々は、ほとんどすべて都市の出身者であり、法律家や商人が多かった。しかし、実際にこの宣言書を書いたトーマス・ジェファーソンは、農村の人々のために努力してきた理想主義者であって、五十六人の署名者たちの大部分からさえ、むしろあまりに急進的であると考えられていたのである。それだけに、その文章には強い迫力がみなぎり、単にアメリカ建国の精神をよく言い表しているばかりでなく、広く民主主義の理想を明らかにし、専制政治や独裁政治をあくまでも排斥しなければやまないという強烈な意志を表明して余すところがない。その中でも特に有名な部分には、次のように書いてある。

「われわれは、次に掲げる真理を自明のことと信ずる。すなわち、人間はすべて平等に造られ、造物主によって一定の譲り渡すことのできない権利を与えられている。その中には、生命、自由、および幸福を追求する権利が含まれている。政府は、これらの権利を保障するために人間の間に設けられたのであって、政府の持つ正当な権利は、被治者の同意を基礎としているのである。どんな形態の政府であっても、それがこれらの目的を破壊するようになった場合には、国民は、その政府を変革または廃止して、自分たちの安全と幸福を実現するのに最も適していると考えられるような、そういう原理に立脚し、そういう形の権力組織を持つ新しい政府を樹立する権利を有する」

このような理想を掲げて始められた独立戦争は、ついに植民地の勝利に帰した。アメリカ東部十三州は、イギリス本国の支配から完全に離れて、輝かしい独立をかちえた。中央政府の組織を定め、大統領、議会および最高裁判所の権限を明らかにしたところの憲法が制定された。そうして、長い困難な戦争を指導して、これを勝利の栄冠に導き、国の内外の尊敬を集めたジョージ・ワシントンが、新たに建設されたアメリカ合衆国の初代の大統領に選ばれた。

しかし、民主主義の根本原理を建国の精神として掲げたアメリカが、それだから最初から民主主義を高い程度に実現していたと思ったら、まちがいである。独立宣言書には民主主義の原理が高く示されていたけれども、できあがったアメリカ合衆国の政治が、ほんとうに民主主義的に運用されるようになるまでには、やはり、長い歳月と国民の大きな努力が必要であった。そうして、その努力は、今日もなお絶えず続けられているのである。

アメリカの議会は、初めは、もっぱら財産のある人々によって組織されていた。それらの議員は、何よりもまず、自分たちの財産を守ることと、その商業を有利に広げてゆくことを欲した。かれらは民主主義を信用せず、むしろその成長を恐れた。そうして、政治の根本の目的は、財産を守り、特権を持つ人々の特権を維持するにあると考えた。ジェファーソンの書いた独立宣言書は、人間の平等と人権の擁護とを強調しているけれども、それはまだまだ、多くの人々から紙に書かれたことばであると考えられていた。憲法は、「われら合衆国国民は」ということばで書き出されているけれども、憲法を作った人々がまず第一に考えたものは、決してすべての国民の利益ではなかった。選挙権は初めのうちは国民のわずか八分の一にしか与えられていず、したがって、それは国民すべての意志を代表するものではなかった。これに対して、国民の間に、政治上の権力に参与する資格をあまねく広めてゆこうとする運動が起ったことは、もとよりいうまでもない。

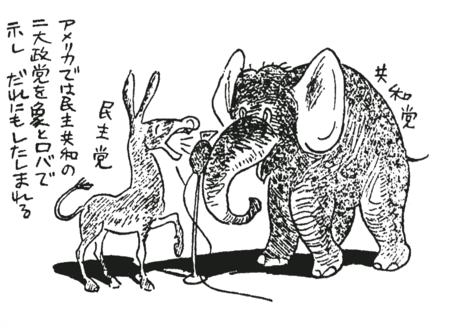

これらの二つの動きは、やがて二つの政党によって代表されるようになった。一つは、有産階級の利益を代表し、財産家たちの特権を守るために中央政府の力を強めようとするもので、連邦党とよばれる。他の一つは、中央政府の力があまり強くなることを好まず、政治権力が少数の財産家に集中することに反対するもので、共和党と名づけられた。最初に共和党を指導したのはジェファーソンであったが、その勢力は時とともにだんだんと強くなり、もはや連邦党の存続を許さないまでになった。そののちになって、今度は、共和党の中が二つの派に分かれるようになった。一方は、主として商業に利害関係を持つ人々から成り、共和党の中では中央集権を歓迎する傾きが強く、他方は、主として農業と西部辺境の発展とに関心を持つ人々で、各州の地方分権を支持する傾向があった。そうして、第一の派が依然として共和党と称したのに対して、第二の派は民主党と名のった。これが成長して、今日のアメリカ政界を二つの分野に分かっている二大政党となったのである。

このような政治の動きとともに、選挙権の拡大が行われ、選挙資格として財産上の制限をつけることは、おいおい減少し、ついに、その制度の撤廃をみるにいたった。そうして、のちには、人種や性別による選挙権の差別もだんだんと取り除かれ、ほんとうの意味での国民の政治の実現へと近づいていった。これらの新しい有権者の大部分は、民主党に参加したので、民主党の勢力は次第に強くなり、さかのぼって、既に一八二八年の大統領選挙には、民主党の候補者たるアンドルー・ジャクソンの当選をみた。これは、民衆の力が政治のうえに大きな影響を与えうることをはじめて明らかに示した意味で、アメリカの政治史上の新しい時期を画した出来事であったといってよい。

民主党は、主として西部辺境に利害関係を有する人々によって支持されたが、この西部辺境は、大陸の開発がすすむにつれて、だんだん西方に向かって移動して行った。西部は、あらゆる失業問題や社会不安を解決する安全弁であり、ヨーロッパやその他の地方からあい次いで流れこんで来る多数の移住民をも吸収する希望の国であった。しかし、西部への発展の可能性も、決して無限ではありえない。やがて、西部への動きが止まり、アメリカは、更に新たに政治と経済との関係を調整しなければならない時期を迎えた。

なぜならば、産業が興り、資本の集中が行われ、大規模な企業が発達して、財産のない人々の数が多くなり、失業者がたくさん出ても、西部の辺境にそれらの人々の働く場所があるうちはたいした問題はなかったが、辺境がそれまでのように、いくらでも仕事の場所を提供するというわけには行かなくなってみると、そういう社会問題は、改めてなんらかの政治上の革新によって解決されなければならなくなって来るからである。そこで、一八九〇年ごろから、なお残存している金権政治の弊害を除き、今まで以上にすすんだ民主政治を行って、広く民衆の福利を増進することを目ざす革新主義の運動が起ってきた。第一次世界大戦のころには、ウィルソン大統領が革新主義によって新しい政治を行い、第二次世界大戦の前には、ルーズベルト大統領によっていろいろな新政策が実施された。かくて、新しい国アメリカの民主主義は、絶えず発展してきた。今も発展しつつあるし、これからも発展してゆくであろう。ただ一つの目標に向かって、国民の、国民による、国民のための政治を完成してゆくために。

四 フランスにおける民主主義の発達

終りに、ヨーロッパ大陸に民主主義の時代を迎え入れたフランス革命前後のありさまを、簡単に省みることとしよう。

革命の起る前のフランスには、専制君主を中心とする貴族および僧侶の特権階級があって、政治上の権力はその手に握られていた。これらの特権階級は、地方に大きな土地を有する大地主で、政治上の権力とともに社会の富をも独占していた。これに対して、地方の農民はもとよりのこと、都会で商業を営んでいた市民たちは、被支配階級として、その下に長いこと屈従していたのである。

しかし、商業や工業が発達してくるにつれて、市民の富もだんだんと増加し、それだけその社会的な勢力も向上するようになった。そうして、政府の発する公債をひきうけ、政府の事業をうけおって、国の財政をささえていたのも、これらの商人や銀行家であった。それなのに、支配階級はあいも変わらず、ぜいたくなくらしを続け、国の財政が傾くような状態になることを省みなかったばかりでなく、租税を免除されるという特権を持っていた。こういうありさまが長く続くはずはない。これに対する市民の不満がだんだんと強くなり、次第に爆発点に近づいていったのは、自然のいきおいであるといわなければならない。

そのころのフランスには、民主主義の思想がかなり発達していた。モンテスキューという学者は、一七四八年に「法の精神」という大著を著わして、専制的な権力の濫用によって国民が苦しめられることを防ぐためには、立法・行政・司法の三権を、別々の機関によって分立させるのがよいと説いた。また、スイス生まれではあるが、フランスで活躍した民主主義の思想家ルソーは、一七六二年に出版された名著「社会契約論」の中で、いかなる国でも主権は国民にあるのであるから、国民の総意によって作られた法律を、あらゆる政治の根本としなければならないと論じた。これらの思想がだんだんと知識階級の中にゆきわたるにつれて、専制政治の不合理がいよいよ明らかに認められ、革命の機が熟してきたのである。

第十八世紀の終りごろになって、ますます財政の困難に悩んだブルボン王朝のルイ十六世は、一七八九年に、貴族・僧侶および市民をそれぞれ代表する三つの議院から成る等族会議をひらいて、これに財政難を切り抜ける方法をはかった。ところが、貴族および僧侶の代表者たちと市民の代表者たちとの間に、たちまち大衝突が起り、市民の代表者を中心とする第三院は、独立して国民議会を組織し、その手によって、今までの専制主義の秩序の変革を断行することを声明するにいたった。大革命の幕は、ここに切って落とされたのである。

そこで、国民議会は、貴族や僧侶の持っていた特権を廃止することを議決すると同時に、その年のうちに有名な人権宣言を制定して、革命の根本原則を明らかにした。この宣言によれば、人間は生まれながらにして自由および平等の権利を有する。そうして、すべての政治組織は、人間が天から与えられたこれらの権利を、保護するために設けられているのである。したがって、政治組織を動かしてゆく権力の根源は国民に存しなければならない。言い換えれば、主権は常に国民にある。国民はその総意によって法律を作り、国民の権利を保障すると同時に、社会にとって有害な行為を禁止する。ゆえに、国民はすべて法律の前に平等であり、法律に反しない範囲内であらゆる自由を持たなければならない。各人は自由であるが、その自由は、他人の自由を侵すものであってはならないのである。人権宣言は、このような原則を確立して、新しい民主主義の時代のいしずえとした。だから、その精神は、「自由」と「平等」と「友愛」の三つに帰着するといわれる。

続いて、国民議会は、一七九一年に憲法を作り、人権宣言をその初めに掲げて民主政治の基礎とした。

しかし、ものごとすべて、破壊はたやすいが、建設はむずかしい。フランス革命は、まもなく君主政の廃止というところまですすみ、前王ルイ十六世に死刑を宣告したが、一方には、革命に反対の勢力があり、他方には革命の不徹底を憤おる急進派があって、国内の対立は激しくなるばかりであった。そこへ、ヨーロッパの諸外国の支配者たちは、フランス革命の影響が自分たちの国に及ぶことを恐れて、これに圧迫を加えたので、革命政府の前途はますます困難となって行った。その時、ナポレオンが現われ、無力となった革命政府を倒して独裁制をしき、一八〇四年には国民投票を行って皇帝となったのである。

その後まもなくナポレオンは没落して、ブルボン王朝のルイ十八世が王位につき、立憲君主制が行われるようになったが、これも長くは続かなかった。なぜならば、反動的な傾きの強い政府は、小市民階級を政治から締め出そうとしたので、これらの民衆の不満は強まるばかりであった。そこへ、近代工業の発達につれて、新たに広い労働者階級ができあがり、それらの人々もまた激しく政治に参加する権利を求めた。それらの新興政治勢力は、一八四八年に至って、いわゆる二月革命を起し、王政は倒れて共和制にもどった。

ところで、今度は、同じ革命勢力の中に、経済上有利な立場にある市民階級と、社会主義の色彩を強く持つ労働階級との争いが起り、労働階級は、社会主義の共和国を作り出そうとして同じ年の六月に革命を起したが、激しい市街戦ののちにやぶれた。それがいわゆる六月革命である。その間に、普通選挙による憲法議会が設けられ、一八四八年の憲法を作って、立法権を持つ国民議会と、行政権を有する大統領とに権力を分けた共和制の組織を定めた。しかも、六月革命は市民階級の心に社会主義に対する恐怖を植えつけたし、農民の間には、ナポレオン崇拝の気持が残っていたために、まもなく反動勢力が強くなって来て、ナポレオンのおいのルイ・ナポレオンが大統領となり、一八五二年には皇帝となって、ナポレオン三世と称するにいたったのである。けれども、ナポレオン三世もまた、一八七〇年のドイツとの戦いにやぶれて失脚し、フランスはここに三たび共和政に立ち返った。

フランスは、そののちも、急進勢力と反動勢力との間に一進一退の争いが繰り返され、君主政への復帰を図る王党の力の方がむしろ強いくらいであった。しかし、王党の中にもいろいろな派が分かれていたために、まとまりがつかず、結局、王政復古の運動はものにならないで終った。だから、フランスは、それ以来ずっと共和国として存続している。

これで見てもわかるように、フランスでは、君主政と共和政とが互に目のまわるように交替を続けてきた。そうしてそれとともに、民主主義と反動主義との間に激しい争いが繰り返された。バスチーユの牢獄破壊を発端とする大革命によって、専制政治を一挙にくつがえし、重い封建時代のとびらを押しあけて、近代民主主義の光をヨーロッパ大陸に導き入れたのは、フランス国民である。しかし、それからすぐあとでナポレオンの武勲を賛美し、ついにこれを皇帝にまでまつりあげたのも、同じフランス国民である。そこには、君主政にあこがれる保守党が根強い勢力を持っていたかと思うと、労働者の利益のために市街戦をくり返す急進派もあるというふうであった。

これは、一方では、感情的なフランス国民性にもよるし、他方では、フランス人の強い愛国心の表れでもあって、そのために、フランス民主主義の歴史は、イギリスやアメリカについて見たように、一つの方向にだんだんと発展してゆくというわけにはゆかず、行きつもどりつの経過をたどったのである。しかし、どんなに反動勢力がおさえようとしても、ついにはおさえることのできない民主主義の力が、最後にはいつも歴史を導いてきたのである。

第二次世界大戦において、フランスはナチス・ドイツの攻撃を受け、ひとたびはその全本土をドイツ軍のために占領せられたが、連合軍の協力によってついに光栄ある自由を回復した。フランス国民はこの大きな試練を経て、民主主義に対する信念をいっそう深め、改めてそのゆるぎない基礎を確立する必要を痛感するにいたった。このような信念と必要に基づいて、一九四六年の九月に新しいフランス共和国憲法が憲法議会を通過し、同年十月十三日の国民投票によって確認されたのは、まことに意味の深い事柄であるといわなければならない。

フランス共和国の新憲法は、一七八九年の人権宣言によって定められた基本的人権をおごそかに再確認し、共和国の標語が自由と平等と友愛とであることを改めて宣言し、共和国の根本原則が、国民のための、国民による、国民の政治であることを明言している。それと同時に、男女の完全な同権を保証し、各人が労働の義務と就職の権利とを持つことを約束している。そればかりでなく、労働者はだれでも、その代表者を通じて労働条件を団体的に取り決め、更にすすんで、企業の経営に参加しうることを明らかにした。それらの点で、この新憲法は、フランス革命の精神をただ単に守りぬいているばかりでなく、その精神を新しい時代にふさわしく拡充しようとしているものであるということができる。