第十章 民主主義と労働組合

一 労働組合の目的

資本主義の社会では、民主主義の原則が確立し、各人がそれぞれ幸福を求めてその生活を経営する自由と権利とが認められているかぎり、国民の努力次第で、日常生活はだんだんと豊かになってゆくべきはずなのである。しかし実際問題としては、かならずしもそう簡単にはゆかない。ことに経済的民主主義がじゅうぶんにゆきわたらない状態においては、労働者の経済上の立場は、とかくなおざりにされる傾きがある。なぜならば、そこでは資本が次第に比較的少数の資本家の手に集中し、その持つ経済的な力が、ややもすれば資本家だけの利益のために、一方的に用いられやすいし、その反面、労働に従事する国民の多数は、不当に低い賃金で、不当に長い時間働くことを余儀なくされ、したがって一般に不利な生活条件に甘んぜざるを得ないことになりがちだからである。

つまり資本がほとんど無制限にその力をふるいうるような経済社会では、労働者は、だいたいとして資本家側が決めた条件によって工場などに雇い入れられる。このような事情のもとでは、労働によって得られた生産の価値の大きな部分が、資本家の手に吸収されることを免れない。もっとも、そういう社会でも、労働の条件は、法律上は雇い主と労働者との間に取りかわされた契約によって自由に決められることにはなっている。しかし資本家の方は自分たちにだけ都合がよいような条件を持ち出しうるのに反して、労働者の方は、生活の必要上やむをえずそれを受諾するというふうであっては、その間に結ばれた契約は、決してほんとうに自由なものであるということはできない。また、そういう状態をそのままにしておくことは、民主主義の原理に反する。

なぜならば、民主主義の根本精神は、人間の尊重である。人間は、だれであろうと、すべて生活の福祉を享受する権利を有する。それなのに、まじめに働いている人々が、人間として生きてゆくだけの衣・食・住にことを欠くようなことになっては一大事である。だから、すべての人間は、自分と自分の家族とのために働く権利を持ち、その勤労によって一家の生活をささえるだけの収入を得ることを、平等に要求できるはずでなければならない。それが、国民のすべてに対して等しく認められている基本的人権である。基本的人権を何にもまして重んずる民主主義が、経済生活のいろいろな弊害や不合理を除き去ることに努力するのは、きわめて当然なことであるといわなければならない。

これらは、結局は、前の章で説明した経済生活における民主主義の問題であるが、特に労働者の地位の向上という面から考えてゆくと、それがいわゆる労働問題となる。労働問題の対策にはいろいろありうるけれども、それを根本から解決する道は、労働者にとって、不当に不利な諸条件を取り除くという方向に求められなければならない。労働者の団結によって作りあげられるところの労働組合は、そのような要求からみて最も重要な意味を持った組織なのである。

今日の産業組織の中で働いている労働者は、たくさんの工場や職場に分散している。そうして、もしも労働組合がなければ、同じ職場で働いている人々でさえも、企業主に個別的に雇われ、ひとりひとり孤立した立場で賃金やその他の労働条件を取り決めなければならない。かれらは、自分たちの提供する労働が、どのくらいのねうちを持つものなのか、どこでそれがいちばん求められているか、適正な賃金はどのくらいなのか、というようなことをはっきり知る道がない。会社の都合で解雇すると言われても、ひとりひとりの力では、抗議のしようもないし、抗議しても取りあってはもらえない。失業すれば、すぐさまあすのパンに困るから、どこでも、どんな条件でも、雇ってくれるところがあれば、そこで仕事にありつかなければならない。だから、このように孤立した立場にあることは、労働者にとって最も不利な点であるということができよう。

それに、現代のように産業の規模が大きくなって来ると、ますます細かい分業が行われる。一つの場所で働く労働者は、たとえばハンマーで鋲を打つとか、機械に油をさすとかいうような、型にはまった単純な一つの仕事だけを分担して、それを年じゅうくり返しているということになる。そうなると、頭をつかって新しいくふうをする余地はほとんどなく、人間が機械同様な働きをするだけになって、精神の創造性も、それを活用する機会がないために、だんだんとすり減らされてしまう。そこに、今日の工場労働者が手工業時代の職人とまるで違う点がある。人間は、そうなればなるほど、それだけ娯楽や慰安や文化的な教養をせつに求めるのであるが、一日の大部分を工場で働いて、安い賃金をもらって、家に帰れば疲れて寝るほかはないというふうでは、そのような要求もほとんど満たされる機会はない。労働者の立場が孤立している場合には、自分ひとりのかぎられた力で教養を高めるための施策をすることなどは、まずもって思いもよらない。

しかし、そのような不利な条件も、おおぜいの労働者が団結すれば、団体の力で、少なくとも一部分は克服してゆくことができる。そうして、その団体も、規模が大きくなればなるだけ、それだけ団結の力を大きく発揮するようになる。そこで、それぞれの職場に分散して働き、ひとりひとり孤立した立場にあった労働者は、だんだんと分散、孤立していることの不利を感じ、互に団結して適正な労働条件を確立することに努力するようになってきた。そうして、大企業が発達し、その経済的な力が強大となるにつれて、労働組合もまた、小さな規模のものから、だんだんと力の強い地方的および全国的の組織を作るようになってきた。労働条件の是正も、労働者の生活環境の改善も、このような組合組織の活動にまつところが最も大きい。それとともに、民主主義の国家制度としても、労働者の団結権を認め、法律によって組合の発達を助長するようになってきたことは、経済民主化の方向に向かっての大きな進歩であるということができよう。

二 労働組合の任務

このように、労働組合は、適正な労働条件を確立しようとする勤労大衆の自主的な団結である。したがって、その精神とするところは、企業経営者の力が不当に濫用される場合に対して、労働者の立場から基本的人権を守ろうとする民主主義的な運動であるといってよい。言い換えれば、労働組合は、経済上の民主主義を実現するための大衆組織にほかならない。

もしも労働組合という勤労大衆の自主的な組織が存在せず、あるいはその成立が禁ぜられていたとするならば、近代の民主主義の原理は、よしんば法律の形式のうえでは認められ、制度としては確立されていても、実質的にはじゅうぶんに実現されえない。だから、労働組合は、民主主義の原則を近代的な産業組織の中で具体化するものであり、民主主義を単なる法律制度としてではなく、動く生命のある生活原理として発展させてゆくための、不可欠の条件なのである。

ゆえに、労働組合の第一の任務は、適正な労働条件を作り上げることにある。しかし、ただ単に労働条件をよくするというだけならば、独善的な官僚や「慈悲ぶかい」独裁者でもできることであろう。たとえば、ヒトラーなどは、労働者をおだてて「歓喜力行団」という組織を作らせ、大いに勤労大衆のごきげんをとろうとしたことがある。しかし、このようにして与えられた労働条件の改善は、決して正しいものではない。なぜならば、そこでは勤労者の自主性が無視されているからである。封建時代の民衆統治の原則は、「由らしむべし、知らしむべからず」であった。これに対して、現代の労働組合の理想は、勤労大衆が、正しい労働条件を自分たちの組織の力で自主的に実現してゆくところにある。「上から」の命令によってではなく、「下から」の組織と、盛りあがる力とによって経済的民主主義の発展を図るところにこそ、労働組合の大きな使命がある。

その点をよく深く考えてみれば、労働組合の精神がいかに深く民主主義の原理とあい通ずるものであるかがわかるであろう。民主主義の政治は、「国民のための政治」である。しかし、「国民のための政治」ならば、どんな方法で行われてもよいというものではない。「上から」の命令によって国民の幸福が増進されえたとしても、それは民主主義ではない。国民自らの力により、国民自らの手によって、国民のための政治を行うのが、真の民主主義である。それと同じく、政治的な野心家や、労働者の後に隠れているボスの力によってではなく、労働者自らの力により、勤労大衆自身の団結によって、働く者の生活条件を向上させてゆくのが、労働組合のほんとうのあり方である。そういう自主的な組合の活動によって、労働者は、自分自身を社会的に、また政治的に教育することができる。その意味で、労働組合は、自治的な組織を持った民主主義の大きな学校であるということができよう。

それだから、労働組合の任務は、決して賃金の値上げや労働時間の短縮やその他の労働条件の改善を要求するという経済上の目的だけに尽きるものではない。労働組合は、それ以外に更に重要な社会的・文化的な任務をになっているのである。

前に言ったとおりに、現代の大規模な工場に働く勤労者は、型にはまった仕事だけをするために、知識の円満な発達を図ることが困難なばかりでなく、精神的なかたわになってしまうおそれがある。それは、資本主義であれ、社会主義であれ、極度の分業を必要とする大企業の形態では、ほとんど免れえないことである。これに対して、労働者の知能の磨滅を防ぎ、その精神生活を豊かなものにすることは、基本的人権を守るという立場からみて、きわめて切実な問題となってくる。人間は食物だけを食べて生きてゆけばよいというものではない。すべての人々は、心の糧を得ることについて、平等の権利を持っている。大企業中心の経済組織が、そのように労働者の精神的成長を妨げるおそれがあるのに対して、労働者の自主的な団結の力により、個人個人では得がたい教養を身につけ、新しい文化を吸収できるようにすることは、労働組合に課せられた非常にたいせつな使命であるといわなければならない。

三 産業平和の実現

労働組合の活動によって、適正な労働条件が得られ、勤労大衆の地位が向上することは、いわゆる「産業平和」の実現に役だつところが大きい。企業の自由がまったく無統制のままに放任されていると、経営者と労働者との間の地位のへだたりが大きくなって、その間に利害と感情の融和しがたい対立が生ずる危険がある。そうして、それが、生産の増強を妨げ、社会公共の福祉を害する原因となる。これに対して、労働組合が健全な発達を遂げ、経営者と労働者との理解と協力とがすすむならば、そうしたいまわしい現実を防ぎとめることは、決して不可能ではないであろう。産業平和は、健全な発達を遂げた組合運動の目標であって、現実がそのとおりにうまくゆくとはかぎらないが、その目標を高く掲げ、それに向かって絶えず努力を続けることは、労働組合にとって最も望ましい態度である。それはまた、罷業に訴えるのは、常に最後のやむをえない手段であることを意味する。

産業平和を実現するためには、まず、経営者の側が労働者の現実の立場を正しく理解すると同時に、労働者もまた、企業経営の現実の問題を公正に認識しなければならない。

資本主義の経済では、私企業は、他のいかなる目的を持つ場合にも、原則として同時に営利を目的としてなされる。しかし、資本家や経営者が営利だけを本位として、労働者の立場を無視し、できるだけ安い賃金で、できるだけたくさん働かせようとするならば、労働者側も、団結の力をまずもって闘争の武器として用いるということにならざるを得ない。そうなれば、経営者側はますます労働者の運動を敵意をもって見るようになるだろう。しかし、工場が動き、生産が行われ、利益があがるのは、主として労働の力によるのであるから、それについて労働者の発言を重んずるのは、当然で正しいことである。経営者側に、労働者の人間としての基本的な権利とその正当な要求を尊重する民主主義的な気持があるならば、いろいろな問題も、穏やかな話しあいで解決がつかないはずはない。そこに、おのずから産業平和への道が開かれてゆくであろう。

第二に、産業平和の目標を達成するためには、経営者と労働者とが共通の地盤の上に立つという自覚を持つことが必要である。

なるほど、経営者と労働者とは、いちおう違った立場に立っている。しかし、事業が経営されてゆくためには、両方の協力がたいせつなのであって、一方だけの力で仕事がうまく運んでゆくものではない。だから、経営者と労働者とは、感情の疎隔や政治的な対立に走ることを避けて、共同の事業のために力を合わせてゆくという考えにならなければならない。企業経営に伴なう弊害を除き去り、事業そのものをよくしてゆくことに、共通の利益を見いだすならば、経営者と労働者とが互に不愉快な闘争をくり返す必要もなくなる。特に、あらゆる生産は、決して生産者だけの利益のために行われるのではなく、国民全体の生活を豊かにし、その福祉を増進するために、欠くべからざる意味を持っている。その目的を主眼として考えるならば、両方の間の意見の一致点を見いだすことがいかにたいせつであるかは、きわめて明白であるといわなければならない。

もしも、このようにして、経営者と労働者とがお互の立場をよく理解し、双方の協力と責任とによって事業の改善に努め、各自がその持場持場を守って仕事に励むならば、おそらく事業の成績は向上し、利益も増加してゆくであろう。その場合、もしも経営者が労働者の功労を正当に評価するならば、その利益は賃金をひきあげることによって、労働者にも正しく配分されるようになってゆくであろう。それは決して資本主義の考え方が社会化されたということだけを意味するものではない。もしも企業の経営者が遠大な考えを持つならば、そういうふうにするのが事業に成功する要訣であることを知るに相違ない。高い給料を払って大きい利益をあげるという政策は、企業を発展させると同時に、企業に関与するすべての人々に繁栄をもたらすゆえんである。資本主義のもとで経済的な民主主義の理想を実現するための最もよい方法は、ここにあるということができる。

これに対して、社会主義的な経営方法を採用することは、経営者と労働者とを同じように取り扱う点で、社会主義の要求にはかなう。しかし、資本主義の長所を生かしてゆこうとする立場からみるならば、そのような組織のもとでは、各人がそれぞれの利益のために生産に励むという強い原動力を減退させるおそれがある。そこで、仕事に精を出せば出すほど利益があがるという資本主義の強味を発揮しつつ、勤勉によって得られた収穫に対しては、労働者もまた高い賃金という形でその分けまえにあずかるようにしてゆくならば、生産の向上とあわせて、社会正義にかなった経営が行われることになるであろう。かくしてはじめて、経営者と労働者との間の円満な協力が生まれ、産業平和の実現が期待されうるであろう。

四 団体交渉

労働組合には、今まで述べてきたようないろいろな使命や理想があるが、その根本をなすものが適正な労働条件の確立にあることは、いうまでもない。そうして、労働組合がこの目的を実現するために用いる最も重要な手段は、「団体交渉」である。

労働組合が発達するまでは、労働条件は経営者側の一方的な意志によって決定されるのが常であった。これに反して、労働組合の発展に伴ない、労働賃金・労働時間・休日その他の条件は、経営者側と組合の代表者との間の団体的な交渉によって取り決められる。前には、個々の労働者が別々に雇い主と交渉するために、だいたいとして雇い主側の決めた条件に甘んじなければならなかった。しかるに、団体交渉によれば、労働条件の主たる内容は、一般の標準とにらみあわせて、合理的に決定されうるようになる。ゆえに、労働者の団結権と団体交渉権とは、労働組合の目的を実現するための欠くべからざる前提である。日本の新憲法が、これらの二つの権利を掲げて、これをおごそかに保障しているのも、そのためにほかならない。

団体交渉によって適正な労働条件が定められるためには、経営者側は、労働組合員の生活水準の向上が経営の健全な運行のために絶対に必要であることを、深く認識しなければならない。また、組合側としても、経営の合理化と生産の増進とがなければ、事業そのものが経営難に陥って、適正な労働条件や双方の繁栄ということも単なることばに終ってしまうことを、じゅうぶんに理解しなければならない。

このような相互の理解によって団体交渉が円滑にすすめられれば、その結果として、経営者と労働者との間に「労働協約」ができあがる。手工業や小規模企業の場合には、労働の種類や性質がまちまちであるために、一般的な労働条件の標準を求めることは、もとよりきわめて困難である。これに反して、大規模な経営が発達するにしたがい、労働者の生活環境がだんだんと画一化されてくるから、どの程度の労働条件が適正なものであるかを、広い立場から一般的に決めることが可能になる。ことに、労働の最低の基準を国家の法律で統一して示すようになれば、団体交渉の目標をどこにおくかが、いっそうはっきりしてくる。「労働基準法」という法律は、労働条件の最低基準を決めて、労働者の人間らしい生活を保障するという目的のために制定されているのである。

次に、団体交渉によってとり結ばれる労働協約は、一年ぐらいの期間を定めて、労働条件を決めることが望ましい。そういうふうにすれば、少なくともその間は労働条件が安定するから、労働者はそれに基づいて生活の計画をたてることができる。また、経営者としても、それによってどのくらいの人件費がかかるかということがはっきりするから、経営のための計算がたてやすい。それは、双方の側にとってきわめてたいせつなことである。組合によって団体交渉をすることの意義は、このような方面においても経営の合理化のために役だつ。

しかしながら、団体交渉の結果が、常に円満な協定に到達するということは、かならずしも予定できない。組合側からは、事業の実情にかなった穏当な要求を提出し、経営者側も誠意をもってその実現を図るというふうならばよいが、そうでない場合は、交渉は決裂に近づく。しかし交渉決裂のおそれが大きくなってきた場合にも、当事者は、調停や仲裁の方法によって、お互にとって得るところのない闘争に陥ることを極力避けなければならない。それでも、どうしても打開の道が見いだされないということになれば、官庁関係の労働者は別として、一般の労働者には、最後の手段として「罷業」に訴える権利がある。

罷業は、労働者の正当な要求を保護するための方法ではある。しかし、罷業を単なる闘争のための武器として濫用し、罷業のための罷業をするようなことは、あくまでも避けなければならない。いうまでもなく、罷業によって生ずる経済的および社会的な損失は、測り知りえないほどに大きい。今日では、一国の産業は、いろいろな分野が互に連関を保って、有機的な統一をなして行われている。したがって、一つの地域や一つの産業の生産が止まれば、国民経済の全体としての機能を麻痺させてしまうおそれがある。また、ある労働組合がかるがるしく罷業に突入したために、全国民の経済生活を脅かすというような結果をまねくこともある。だから、罷業権の行使については、かりそめにもその濫用に陥ることがないように、組合の指導者は賢明に慎重に行動しなければならない。このことは、鉄道や炭鉱のような公益事業については、特に強調される必要がある。

罷業にはいることをできるだけ避けるためには、前にも言ったように、経営者側は労働組合の正当な要求を尊重し、組合側は国民経済の実情と経営の内容とにてらして過当でない要求を提出するのがたいせつなのであるが、双方が互にその主張を固執してゆずらない場合には、当事者だけでは容易に妥協の道が見いだされえない。そこで、どうしても、公平な客観的な立場から労働争議を調整する必要が起る。すなわち、経営者を代表する者、労働者を代表する者、および、どちらにも属さない第三者から成る「労働委員会」をおいて、争議の発生を予防することに努め、争議が起った場合には、その調停や仲裁を図るようにするのである。

ここにいう調停と仲裁とは、ことばとしては同じようにひびくが、制度としてはかなり違う意味を持っている。「調停」というのは、争議の内容を調べ、双方の言い分を聞いて、経営者側と組合側とが歩みよりうるような条件を持ち出し、双方を和解させることである。

これに対して、調停だけでは争議を解決するみこみがたたないような場合には、当事者の申し出を待って、争議の「仲裁」を行う。仲裁だと、当事者は仲裁者の決定に服さなければならない。労働委員会も、争議の調停や仲裁を行うが、当事者の話しあいで、ほかの者に調停や仲裁を頼むこともできる。調停や仲裁の手続きを定めているのは、「労働関係調整法」という法律であって、この法律は、労働組合のことを定めた労働組合法、および労働条件の最低基準を明らかにした労働基準法と並んで、労働問題の解決を目ざし、産業平和の維持と経済の興隆とを図ろうとしている。

以上に述べたところは、労働争議を解決するための一般的な方法であるが、これには重要な制限があることを注意しておく必要がある。その一つは、公益事業の争議の制限である。すなわち、運輸事業とか電気事業とかいうような公益事業に関して争議が起った場合には、法律の定めるところによって、かならず労働委員会の調停に付せなければならない。そうして、調停に付すことになってから満三十日を経たうえでなければ、罷業を行うことは許されない。公益事業は、国民の福祉に最も直接の関係があるから、法律がこのように抜き打ちの争議を禁じているのは、当然のことである。

次に、もう一つの点は、官庁労働者の組合運動に対する制限である。国家の公務員は、一般の公益事業の従業員に比べて、更に公共の利益に深い関係を持つ立場にある。したがって、それらの人々のになう重い責任から考えて、官庁の勤務者の団体交渉権や罷業権に対しては、国民の公共の福祉が脅かされることがないように、これを制限したり禁止したりする措置が加えられる。特に警察官吏・消防職員などについては、労働組合を作ることや、それに加入することさえ禁ぜられているのである。

五 日本の労働組合

労働組合は、労働者自身の自覚によって作られ、一般労働者の意志と理性とによって運営される自主的な組織でなければならない。ところが、日本のように、労働組合運動が長らく軍国主義の政治によって抑圧されてきた国では、労働組合の自主的な発展や運営を図ることは、まことに容易なわざではない。軍閥や特高警察がなくなり、財閥が解体されたからといって、直ちに日本の労働組合が豊かな自主性をもって生育すると思ったら、とんだまちがいであろう。背中に長らく重い石を乗せられていた者は、とつぜんだれかの手でその石が取り除かれても、すぐさままっすぐな姿勢で正しく歩きだせるものではない。それと同じように、日本の労働組合も、敗戦後はじめて真の団結の自由が与えられたのであるが、それだけに、日本国民は、まだまだこの団結の自由と権利とを賢明に自主的に用いることをじゅうぶんに心得ているとは言いがたい。だから、日本の労働組合にとっては、このようにとつぜんにさしたる苦労もなくて獲得された自由と権利とを、責任をもって自主的に行使するように、特に反省と努力とを続けることを怠ってはならない。

労働組合は、国家や雇い主によって外部から圧迫されてはならないが、逆にまた、それらの援助にたよるようなことがあってはならないのである。なぜならば、そういうことをすると、一時はいかほど労働組合の発展に役だつようにみえても、結局は組合運動の自主性が失われ、国家や資本家の御用組合に堕落してしまうからである。だから、労働組合が民主主義の精神にかなった発達を遂げるためには、ただに人的組織のうえで自主性を保つことが必要なばかりでなく、財政の点でも、外部からの助力を求めたり、援助を受けたりしないようにしなければならない。どんなに財政が貧弱であっても、組合員自らの力を出しあって運営されている労働組合は、組合員がそれをほんとうに「自分のもの」と思うから、だんだんとすこやかに発展してゆくであろう。すべての民主主義的な組織がそうであるように、労働組合もまた、「組合員の組合」であり、「組合員による組合」であってこそ、はじめて「組合員のための組合」たることができるのである。

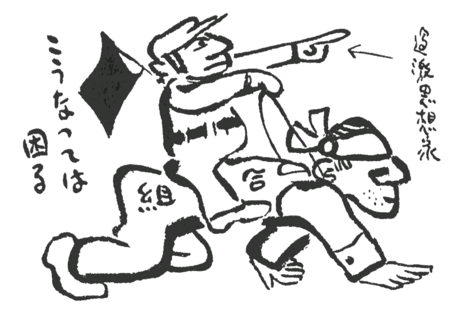

組合員の中に、よい労働組合を自分たちの力で作りあげようという気持がみなぎっていれば、その活動の一つ一つが組合員自身の訓練になり教育になる。これに反して、もしも組合員が、ただ組合に名を連ねているだけで、その運営についてはまったく「人まかせ」にしているというふうだと、組合の中の少数の者が実権を握って、その人たちだけの考えで独裁的な支配を行うようになる。それは民主主義の名に隠れたボスの暗躍を許すもとである。

日本人には、長い封建主義の習慣から、頭ごなしの強い意見を主張する者があると、つい「さわらぬ神にたたりなし」といった気持で、言うべきことも言わずに、それに従ってしまう傾きがある。労働組合の中にそのような傾向があらわれると、組合はやがて少数のボスに占領されてしまう。組合を動かすものは、組合員全体の盛りあがる意志でなければならない。労働組合を、単なるボスの道具や闘争の武器にしてしまうことがなく、その本来の経済的および精神的な使命にかなった組織たらしめるのは、すべての組合員の大きな責任であることを忘れてはならない。

日本の労働組合は、戦争終了後わずか三か年で、組合数は二万八千を越え、組合員の総数は六百万以上に達した。単なる「数」のうえからいえば、まさに驚嘆に価する発展である。しかし、「質」の点ではどうかということになると、まだまだ、はなはだ不満足な状態であるといわなければならない。

日本の組合運動がこのように外形上急速な進展を遂げたのは、日本の国民生活を全般的に、かつ徹底的に民主化するという責任を負った政府が、組合の成立や生長を妨げるいっさいの法令を廃止すると同時に、組合に対していろいろな援助を与え、経営者側にもこれに協力することを求めたためである。これは、もちろん、労働組合を「御用組合」にしあげるためになされたことでは決してない。けれどもこのように、外部から促された生長は、とかく外形だけがふとり、数のうえの増加を示すのみであって、組合員の真の自覚がそれに伴なわないということになりやすい。日本の労働者が、そういう事情のもとに発展した組織をほんとうに「自分のもの」にするためには、ひとりひとりが組合運動の民主主義的な精神をしっかりと身につけることが、何よりも必要である。

六 労働組合の政治活動

労働組合の当面の活動は、労働者の生活条件を向上させるという経済上の目的に向けられる。しかし、この経済上の目的は、単なる経済活動だけでは容易に達成されない。一国の経済問題の解決は、政治のいかんによって左右されるところが少なくない。したがって、労働組合は、適正な労働条件を確立するために、政治に対して強い関心をもたなければならない。今日の日本において、すでに六百万人以上の労働組合の加入者があるという事実からみても、組合が政治に対していかに大きな発言権を持つものであるかがわかる。ことに、組合は、勤労大衆の自主的な団結であるから、その組織の力を正しく発揮してゆけば、民主政治の発達に強い影響を及ぼすことができる。経済民主主義の実現を図るうえからいって、労働組合の健全でかつ建設的な政治活動に期待すべきものは、きわめて大きい。

さればといって、労働組合は政党ではないのだから、その政治活動には当然に一定の限界がなければならない。われわれは、このことを常にはっきりと心に刻みこんでおく必要がある。すなわち、政党には一つの決まった政治上の主義主張がある。その主義主張に共鳴する者が、その政党に加入するのであるし、その政党の行き方に不満があれば、それから脱退して、他の政党に加入することもできる。だから、政党の場合ならば、党員に対して、党の掲げる綱領に従って行動することを要求しうる。これに反して、労働組合は、労働条件を改善し、労働者の生活を向上させるという共通の利害関係をもつ人々の、自主的な団結である。したがって、組合員がどういう政治上の主義主張に共鳴し、どの政党を支持するかは、各人の自由でなければならない。しかるに、組合員の政治的自覚が不十分であると、かたよった政治思想をいだく少数の人々が組合を牛耳り、独裁的な権力をふるって、組合の団結力を自分たちの政治目的の達成のために利用するということになりやすい。労働組合がそのように少数の独裁を許し、または、ある一つの政党の道具として利用されることは、組合本来の目的とまったく反するものであるから、そういう傾向に対しては、組合員自身が常に厳重な警戒を怠ってはならない。

だから、労働組合の政治活動は、組合そのものの本来の趣旨に基づいてなされるべきであり、また、その範囲内においても、あくまでも公明正大に行われなければならない。

すなわち、労働組合の任務は、勤労大衆の基本的人権の擁護であり、適正な労働条件の獲得であり、働く人々の精神的文化的水準の向上である。ゆえに組合は、これらの目的にかなった法律が制定されるように、国会に向かって要望すべきであるし、これらの目的を妨げるような立法に対しては、それを阻止することに努力すべきである。また、労働者の立場を守るための法律が制定されても、政府がその精神を行政のうえに生かしてゆく熱意に欠けるようなことがあってはならないから、その意味では、政府とも連絡をとり、労働行政を正しく運用するように激励してゆかなければならない。このようにして、働く国民大衆の声を、組合を通じて国政のうえに反映させてゆくことは、経済上の民主主義の実現を促すための大きな力となるであろう。

前に述べたように、労働組合は、自治的な組織を持った民主主義の学校である。しかし、学校といっても、そこには特別に民主主義のことを教える先生がいるわけではない。また、先生からことばでもって教えられただけでは、決して民主主義の精神を身につけることはできない。民主主義は、それを自分たちの力で築きあげ、それを自分たちで運用し、それが自分たちみんなの生活をどれだけ向上させうるかを体験することによって、はじめて、ほんとうに自分たちのものになる。その意味で、労働組合では、組合員のだれしもが先生であると同時に生徒でなければならない。先生が悪ければ生徒も悪くなる。組合員が組合を単なる闘争の手段と考えているようでは、平和な協力をもって根本とすべき民主主義の精神は、破壊されてしまう。組合員の多くが、自ら先生であるべきことを忘れて、単なる受け身の立場で少数のボスに引きずりまわされているようでは、人々は民主主義の代わりに独裁主義の政治を学ぶことになってしまう。労働組合を、自分たちの力によって作られた自分たちのための組織たらしめよ。日本の社会と経済と政治の民主化は、それによって興り、かならずやそれとともに栄えるであろう。