第十一章 民主主義と独裁主義

一 民主主義の三つの側面

今までの各章で述べてきたところをまとめて考えてみると、民主主義の根本の精神は一つであるが、人間の共同生活の中に表われるその形には、いろいろな側面があることがわかる。

すべての人間を個人として尊重し、したがって、すべての個人の自由と平等とを保障しようとする民主主義の原理は、どこへ行っても同じであり、いつになっても変わらない。しかし、民主主義は、長い歴史的発達の産物であり、その具体的な形態は、これまでも時代によって変化してきたし、これからも絶えず発展を続けてゆくであろう。それとともに、その適用される範囲もますます広くなりつつある。その結果として、今日では、民主主義についての三つの側面を区別して考えるようになった。政治における民主主義、社会生活における民主主義、経済生活における民主主義の三つが、すなわちそれである。

第一の、政治における民主主義は、これら三つの側面の中でも最も基本的の形態だということができる。したがって、それはまた、歴史上いちばん早く自覚され、最初からきわめて強く主張されてきた。

人間はすべて生まれながらにして自由であり、平等であるという思想は、思想としては古い淵源を持つが、特に近世の初め以来、次第に政治的にはっきりと自覚されるにいたり、人々は政治上の自由と平等とを目ざしてあらゆる努力を続けた。そうして、その努力の結果は、第十八世紀の末に起ったアメリカ合衆国の独立およびフランス革命という二つの大きな出来事を境として、着々と具体化されるようになった。ほんとうに民主的な政治の目的は、公共の福祉を向上させ、すべての人々に、幸福を追求するための平等の機会と条件とを与えるにある。このような「国民のための政治」は、国民自らの政治の根本方針を決定し、できるだけ多くの人々が自分たちの代表者の選挙に参加することによって、はじめて実現されうる。もしも、国民の間、もしくは国民の代表者の間に意見の対立があるならば、多数決によってその中のどれを採るかを決めるべきである。これが政治的民主主義の根本方針であり、民主政治の制度上のいろいろな型は、この根本の考え方を実現する方法の違いであるにすぎない。

政治的民主主義と並んで発達してきたものは、第二の、社会生活における民主主義である。

これは、共同生活を営んでいる人々の間に、身分や人種の別による特権が存在することを否定するものであって、あらゆる意味での封建制度の撤廃を要求する。貴族や門閥の家に生まれた者が、一般の人々より当然に高い地位についたり、人種や信仰が違うということを理由にして、その間に差別待遇を設けたりする社会制度は、人間の自由および平等の理念に反する。社会生活における民主主義は、そのような身分上の差別を否定するばかりでなく、女性が女性なるがゆえに男性に従属すべきものとする観念や、家庭の中で、夫が妻に対して特権を持ち、親、特に父親が子供に対して服従を強制し、長男だけが特別の取り扱いを受けるというような制度をも排斥する。もちろん、社会生活において、すぐれた能力を持つ人や、深い経験を有する者が、人々に推されて指導的な地位に立つのは当然である。しかし、各人がその能力と個性とを伸ばすということについては、人種・性別・信仰・年齢などのいかんにかかわらず、すべての人間に対して均等の機会が与えられるべきであるというのが、社会生活における民主主義の立場にほかならない。

政治における民主主義、および社会生活における民主主義に続いて重要な問題となってきたのは、第三の、経済生活における民主主義である。

民主主義は、すべての人々が幸福を求め、幸福を築きうるような社会を目標とする。その場合にいう幸福とは、もとより、決して単なる「物質的」な幸福ではない。しかし、おおぜいの人々が衣・食・住にも事欠く状態に苦しんでいるようでは、「精神的」な幸福も求められない。だから、民主主義がすべての人々の経済生活の向上を求めるのは、最初から当然のことである。ただ、初めのうちは、経済の活動については政治による干渉を加えることをなるべく避けて、自由放任の政策を取るのが、この目的のためにいちばん適当な方法であると考えられていた。ところが、その結果、だんだんと資本の独占が行われて、資本家と勤労大衆との間の貧富のへだたりをますます増大させるにいたった。経済的民主主義は、すべての人々の経済上の機会均等を図ることによってこのへだたりを緩和してゆこうとする。したがって、民主主義の三つの側面のうち、今日最も切実で、いまだにじゅうぶんな解決に到達していない問題は、この経済的民主主義であるといってよい。

しかしながら、経済的民主主義は、それだけ切り離しては実現できない。貧乏人の間に、金持を「いい御身分のかただ」などといって敬う気持があり、金持もまた、それをよいことにして、貧乏人を安い賃金で不利な労働条件のもとに、何時間でも働かせることをあたりまえだと思うような態度があるかぎり、経済上の不平等は是正されない。尊ばれるべきものは、人間であり、人間の生活を築くための勤労であって、財産ではない。資本主義の社会で大実業家が尊敬に値するとするならば、それは、そのすぐれた経営の才能と、事業に精魂を打ちこみ、社会公共に尽そうとする努力とのゆえであって、かれが百万長者であるがためではない。経済生活における機会均等を実現するためには、まず、財産の多少によって人間のねうちを測るような観念を打破しなければならぬ。その意味で、経済的民主主義は、かならず社会生活における民主主義と結びつく。

だが、経済的民主主義を実現するための最も重要な条件は、政治的民主主義である。なぜならば、財産のある者だけが選挙権を持って、自分たちの利益だけを守ってくれる代表者を選んでいるようでは、勤労大衆は、ますます不利な立場に陥ってゆかざるを得ない。また、男女平等の普通選挙が行われても、選挙民が金の力による宣伝に乗ぜられたり、財閥が政党を買収したりするようなことでは、金権政治の弊害は改まらない。だから国民がみんなで民主政治の目的をよくわきまえ、選挙資格を有する人々がすべて「目ざめた有権者」となって、りっぱな代表者を選び、それらの代表者が、国民全体の福祉を真剣に考えて、適切な政治を行うようにならなければ、民主主義の要求に、ほんとうにかなった経済生活を築きあげてゆくことはできない。かくて、経済的民主主義の問題の根本の解決は、あわせて政治的民主主義の徹底に待たなければならないのである。

しかも、経済的民主主義をどのようにして実現してゆくかは、最も意見の分かれる点である。資本主義がよいのか、社会主義がよいのか。資本の独占を押さえるには、どういう方法で、どの程度の政策を実行すべきであるのか。労働の権利を保障し、失業者をなくするには、どんな手をうつのがよいか。国民はすべて勤労の義務を有するといっても、現に遊んで食べている人間がある場合、それをどうするか。勤労の義務は各人の道徳的責任にまつべきか、あるいは、法律によってそれを強制すべきであるか。その他いろいろな問題があって、その一つ一つについてさまざまな、そしてときとしては、激しい意見の対立が生ずることを免れない。

その場合に、民主主義の政治が採用するのは、「多数」の意見である。たとえば、代表民主主義では、国会で多数を占めた政党が、経済に関する立法についてもいちばん大きな役割を演ずるし、国会議員の多数の支持する政府が、国会の多数決で定めた方針に基づいて経済政策を実行する。ゆえに、政治的民主主義の目標は、あくまでも「国民のための政治」であり、国民の公共の福祉であるが、その目標に到達すべき道を選ぶ方法は、多数決である。したがって、多数決原理を否定しては、政治的民主主義は成り立たない。言い換えるならば、どんなに「国民のための政治」という旗じるしを掲げても、多数の意見を無視するような政治を行うことは、断じて民主主義ではない。

二 民主主義に対する非難

すべての人間が個人として尊厳であり、自己の個性を生かす自由と、自己の才能を伸ばす平等の機会とを持ち、文化的にも経済的にも、ともどもに平和で幸福な共同生活を営むようになるという民主主義の理想は、きわめて崇高なものであって、何人といえどもそれについて反対することはできない。もちろん、この理想を完全に実現するまでには、人類はまだまだ遠いいばらの道を歩んで行かなければならないであろう。しかし、民主主義は、過去数世紀にわたってこの理想の実現に向かってあらゆる努力を重ねてきたし、その方向に向かって、既に多くの輝かしい成果をあげてきたのである。

けれども、その反面またわれわれは、民主主義が歴史上決して常にただ支持され、賞賛されてきたのではなく、むしろ、あらゆる非難を浴びながら発展してきたものであるということを忘れてはならない。

イギリスで民主主義的な革新が行われ、続いてアメリカに独立戦争が起り、更に、フランスに大革命が起った当時には、それまで特権をほしいままにしていた連中は、民主主義を憎み、これに激しい非難を加えた。その後になって、民主主義に対する批判はいろいろな思想家や評論家によって行われた。ことに、第一次世界大戦後のヨーロッパの政治情勢が険悪になったころには、「民主主義の危機」ということがほとんどとおりことばとなった。そうして、イタリアにはファシズム、ドイツにはナチズムが興り、民主主義に対して総攻撃を加えるにいたった。

民主主義の反対者がいちばん強く非難する点は、多数決の原理である。民主主義は、どれが最も正しい政治の方針であるか、国民全体の幸福を増進するにはどうすればよいかについて、いろいろな意見が対立した場合、多数の支持する意見を採用してそれを実行する。そうして、政治の問題について意見を述べ、投票を行う権利をできるだけ拡大して、なるべくおおぜいの国民が政治に参与しうるようにしむける。しかし、民主主義の反対者にいわせると、そのようにして得られた多数決の結果は、無知な、目先の見えないおおぜいの人々の意見によって、政治の方針を左右することになる。群集心理によって動かされ、目前の利害にのみ執着する大衆は、ただ「数」が多いというだけで、たいせつな政治の問題をかってにかたづけてしまう。これに対して、すぐれた識見を有する人々の考えは、少数であるがゆえに葬りさられることにならざるを得ない。それは、「頭かずの政治」であり、「衆愚政治」である。民主主義に反対する者は、そういって、鬼の首を取ったように民主主義をたたきふせてしまおうとする。

民主主義に対するこのような非難から導き出されるものは、独裁主義である。多数決によって行われる民主政治を衆愚政治であるといって非難する立場は、それに代わるべき政治の根本として、「指導者原理」を主張する。独裁主義者が主張するところの指導者原理によれば、いかにおおぜいの人々が雷同する政治の方針であっても、全体の利益に反するような政策は排斥されなければならない。あるいはまた、せっかく政府が思いきった政策を実行しようとしても、反対党が数を頼んでじゃまをしたりするようでは、政治の危機を切りぬけてゆくことはできない。だから、そのような多数支配の代わりに、最も有能な、最も賢明な、最も決断力に富んだ、ただひとりの人物を押したてて、その「指導者」に政治の絶対権を与え、国民は指導者の命令どおりに足なみをそろえてついてゆくのがいちばんよいというのである。かくて、独裁主義は、政治に対する国民の批判を封じ、政党の対立を禁じ、議会政治を否定して、絶対の権力を握った独裁者にすべてを任せ、まっしぐらに一つの政策を貫いてゆこうとする。

独裁主義が民主主義に対して非難を加えるもう一つの点は、「個人主義」である。民主主義は、すべての人間を個人として平等に尊重し、他人の自由を侵さないかぎりにおいての各人の自由を保障する。しかし、独裁主義者にいわせると、各個人がそれぞれその自由を主張し、かってに自分たちの利益を求めることを許すと、社会全体の統一が乱れ、国家や民族の利益がないがしろにされる。かれらによると、重んぜられるべきものは、個人ではなくて国家全体であり、民族全体である。個人は全体の部分であり、全体の部分としての価値しか持たない。独裁主義は、そのように論じて個人主義や自由主義を攻撃し、その代わりに、「全体主義」を主張する。独裁者の命令のままに、各人は自己の利益も、あるいは自己の生命をさえも、喜んで全体のために投げ出さなければならないと要求するのは、このような全体主義の結論にほかならない。

民主主義が、古くはギリシアやローマに始まっているように、独裁主義もまた古い歴史を有する。ギリシア時代にも専制王があったり、ローマの共和制末期にも武断的独裁者が現われて、ついに絶対君主制を確立してしまった。現代における独裁主義は、だれもが知っているように、第一次世界大戦後のイタリアおよびドイツに興り、基礎の弱いそれらの国々の民主主義を押しのけて、政治の実権を握った。それと同じような風潮が日本の政治を支配し始めたのは、昭和六年の満州事変のころからである。この政治の独裁化は昭和十二年の日華戦争によって更に前進し、昭和十六年の太平洋戦争の開始とともにますます拍車を加えるにいたった。しかも、日本のファシズムは、ナチスばりの全体主義を唱えながら、その表面に国粋主義の粉飾をほどこし、民主主義や自由主義を攻撃して、「滅私奉公」の道徳を国民に強要した。その態度は、イタリアやドイツの独裁主義と異ならなかったのである。

三 民主主義の答

このような独裁主義が国民の運命のうえに何をもたらしたかは、あまりにもなまなましい最近の事実であって、今ここに改めて述べるまでもない。また、民主主義を非難する独裁主義の理論がどんなにまちがったものであるかは、これまでのいろいろな章で説いてきたところであるから、ここでまた詳しく論ずる必要はない。ただ、その重要な点だけをまとめてみて、再びそういう誤りに陥ることがないための、反省の材料としておこう。

独裁主義は、民主主義の用いる多数決の方法を非難する。なるほど、多数の意見だからかならず正しいとかぎったわけではなく、少数の意見、ただひとりの先覚者の考えの方が真理であることも少なくないのは事実である。しかし、それならば、独裁者の判断ならば国民全体の福祉にかなうということを、いったいだれが保障しうるか。一九三九年の夏、ヒトラーが、いまこそポーランドを武力をもって征服すべきときだと判断し、ドイツ軍に進撃を命じたとき、その判断は正しかったのか。ドイツ民族を悲惨な運命のどん底におとしいれたのは、この独裁者の国際信義を無視した暴挙ではなかったのか。民主政治が「衆愚の政治」であるならば、独裁政治は、ひとたびあやまちを犯した場合にはとりかえしのつかない「専断の政治」ではないのか。

人間は神ではない。だから、人間の考えには、どんな場合にもまちがいがありうる。しかし、人間の理性の強みは、誤りに陥っても、それを改めることができるという点にある。しかるに、独裁主義は、失敗を犯すと、かならずこれを隠そうとする。そうして、理性をもってこれを批判しようとする声を、権力を用いて封殺してしまう。だから、独裁政治は、民主政治のように容易に、自分の陥った誤りを改めることができない。

これに反して、民主主義は、言論の自由によって政治の誤りを常に改めてゆくことができる。多数で決めたことがまちがっていたとわかれば、今度は正しい少数の意見を多数で支持して、それを実行してゆくことができる。そうしているうちに、国民がだんだんと賢明になり、自分自身を政治的に訓練してゆくから、多数決の結果もおいおいに正しい筋道に合致して、まちがうことが少なくなる。教育がゆきわたり、国民の教養が高くなればなるだけ、多数の支持する政治の方針が国民の福祉にかなうようになってくる。そういうふうに、絶えず政治を正しい方向に向けてゆくことができる点に、言論の自由と結びついた多数決原理の最もすぐれた長所がある。民主主義が、人類全体を希望と光明に導く唯一の道であるゆえんも、まさにそこにある。

独裁主義は、個人主義を攻撃し、自由主義を非難する。そうして、その代わりに国家全体・民族全体の発展を至上命令とする全体主義の哲学を提唱する。しかし、国家の発展といい、民族の繁栄というのは、いったい何を意味するか。国家といい、民族といっても、実際には非常におおぜいの個人から成りたっているものにほかならない。したがって、その構成員たるすべての個人の文化的、経済的な向上をはなれては、国家全体・民族全体の発展はありえない。それにもかかわらず、独裁主義が、全体の尊ぶべきことを説いて、部分たる個人に全体のためへの犠牲を求めるのは、全体の権威をかさにきて発せられる独裁者の命令をもって、国民をむりやりひきずってゆくためにほかならない。そこには、国民の個人としての自由と幸福を奪っても、独裁者の計画を思いどおりに強行しようとする底意が潜んでいるのである。

民主主義は、個人を尊び、個人の自由を重んずる。けれども、民主主義の立場は、正しい意味での「個人主義」であって、決して「利己主義」ではない。できるだけ多くの個人の、できるだけ大きな幸福を実現しようとする民主主義の精神は、おのれひとりの利益だけを求めて、他人の運命を歯牙にもかけぬ利己主義とは、正反対である。ただ、各人が自分自らの努力によって築きあげた幸福こそ、ほんとうの人間の幸福であるから、それで、民主主義は、他人の幸福を犠牲にしないかぎりで、すべての人々に平等に幸福追求の自由を認めるのである。各人の努力によって国民の生活が向上すれば、その国家はおのずからにして発展するであろう。民族のひとりひとりが民族共同の幸福を築きあげてゆけば、その民族もまたおのずからにして全体として繁栄するであろう。かくて、すべての民族や国民がそれぞれに繁栄しつつ、しかも互に平和に協力してゆくならば、人類の福祉もかならず全体として増進してゆくであろう。一本一本の稲からりっぱな穂がたれるようになれば、見わたすかぎり黄金の波をうつ沃野からも、かならずみのり豊かな収穫が約束されるのと同じように。

四 共産主義の立場

第二次世界大戦は、民主主義を守りぬこうとする国々の力によって、イタリアのファシズムやドイツのナチズムや日本の軍閥独裁政治を、完膚なきまでに粉砕した。それらの独裁主義は、戦後の世界からは一掃された。それでは、現代には、独裁主義はもうまったくなくなってしまったのであろうか。

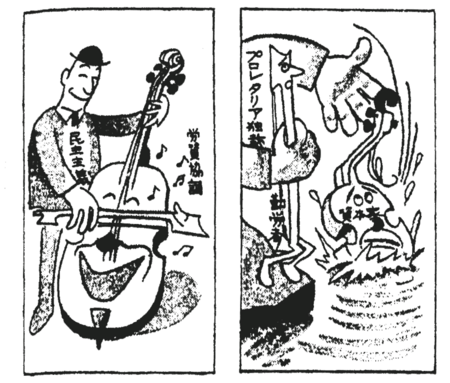

いや、そうではない。今日の世界にも、まだもう一つ、独特の独裁政治の形態が残っている。それは、いわゆる「プロレタリアの独裁」あるいは「労働階級の独裁」である。この独裁主義は、ファシズムやナチズムと違って「共産主義」に立脚している。原理的にいえば、共産主義は社会主義の徹底した形態であって、一般に社会主義がそれ自身としては民主主義の精神と矛盾するものでない以上、共産主義もまた民主主義と相反するものでないというふうに考えられるかもしれない。しかしながら、いわゆる「プロレタリアの独裁」と結びついたところの共産主義は、資本主義と社会主義との間のさまざまな中間形態を幅広く包容して、その中のどれを採るかを国民の多数の意志で決めてゆこうとする民主主義とは、非常に違った性格を持っている。ゆえに、民主主義の真の精神に立ち入って明らかにするためには、いわゆる「プロレタリアの独裁」によって行われる共産主義が、どのようなものであるかを考察しておかなければならない。

第十八世紀の終りから第十九世紀にかけて、民主主義の制度がだんだんと広まっていったころ、それに伴なって急速な発達をみたのは、資本主義の経済組織である。資本主義の組織は、民主主義によって保障された企業の自由を基礎として、きわめてかっぱつに大規模な生産を行い、人間の経済生活に高い水準と豊かな内容とを与えるのに役立った。しかし、その反面また、資本家が生産手段を独占する結果、資本主義のもたらす利益は、一方的に資本家の手に集中し、生産のために働く勤労大衆は、しばしば貧困の淵に陥ることを免れなかった。この弊害を少なくしたり取り除いたりすることは、資本主義の原理を認めつつ、経済的民主主義を実行することによっても、もとより可能である。しかし、それでは経済的平等をじゅうぶんに実現することは不可能であると考える人々は、資本家が土地とか工場とか原料品とかいうような生産手段を私有することを禁じ、これを国有または国営に移してしまおうとする。それが社会主義である。既に第九章で述べたように、これら二つの経済組織の間には、実際には理論のうえで争われているほどに、はっきりした区別があるわけではない。しかしどのような経済の方針が実際に採用されたとしても、それがその国の事情によくかなったものであり、国民の自由な意志に基づき、議会の公明な討議の結果として得られた結論であるかぎり、その方針ですすむのは、民主主義の原理と決して矛盾することはない。

ところで、今ここで新たに問題としようとしているところの共産主義は、資本主義を否定し、いっさいの生産手段を国有とし、あらゆる企業を公共の経営に移してしまおうとする点では、社会主義の一種であり、その高度化した形態であるといってよい。しかし、一八四八年にマルクスおよびエンゲルスが「共産党宣言」を発表し、共産主義ということばが一般に用いられるようになったとき以来、共産主義と社会主義との間には、単なる「程度の違い」を越えた重要な差異があるものと考えられてきた。その差異はどこにあるか。それは資本主義の社会組織を変革して、勤労者階級以外には階級のない世の中にするために、社会主義と共産主義とが採用しようとする「手段」の相違にほかならない。

この点をはっきり知るために、マルクスやエンゲルスによって共産主義の理論がどのように説かれたか、それを実際に移すにあたってどんな方法が考えられ、どんな道筋が実際に採られたかを、簡単にふりかえってみる必要があるであろう。

マルクスおよびエンゲルスの思想の根底をなすものは、「唯物史観」とよばれる独特の歴史観である。それによると、人類の歴史は、常に階級闘争によって新しい時代へと移っていった。そして、歴史を動かす階級闘争の根底には、常に経済上の生産方法の変化がその原因となって働いてきたのである。たとえば、封建時代には農業生産が主であったので、領主が広い土地を支配して、農民から重い年貢を取りたてて、ぜいたくな暮らしをしていた。そこへ蒸気機関が発明され、機械工業が盛んになってくると、この新しい生産方法を用いて産業を経営する者や、生産された商品の販売をする者の手に社会の富が集まって、そこに経済的な力を持った新しい階級が興って来る。この新興階級が封建時代以来の支配階級に対して闘争をいどむ。その結果革命が起って、古い支配階級が没落する。

このようにして封建時代以来の古い支配階級を倒すことに成功したその当時の新興階級は、自分たちの利益と財産とを守るのに都合のよいような社会制度を作り出した。それがごく大まかにいって、資本主義の社会組織である。ところで、マルクスやエンゲルスの理論によると、資本主義の経済が発達するにつれて、今度は、前よりももっと大きな規模の階級闘争が開始される。なぜならば、資本主義の世の中では、おおぜいの労働者が工場などで働いて盛んに生産が行われるが、この生産方法のもとでは、労働者によって作られた価値や利益は一方的に資本家階級の手に吸収されるから、ますます搾取される労働者階級の数がふえてくる。それらのいわゆるプロレタリアは、初めのうちは資本家の支配のもとにおさえつけられていたが、だんだんとその圧迫の不当なことに気がついて、互に団結して資本家階級に対抗するようになる。かくて無数のプロレタリアが結束して階級闘争を行うようになれば、資本主義の牙城もついには大きくゆらぎだすことを免れない。そうして、とどのつまりは革命が行われて、資本主義の社会組織が根本から崩壊する。マルクスやエンゲルスは、このように説いて、まさに近づきつつあるプロレタリアの革命と、それによる共産主義社会への転換とを予言した。

しかし、マルクス主義の理論によると、プロレタリアの革命が成し遂げられても、すぐに共産主義の世の中になるというわけにはゆかない。資本主義社会から共産主義社会への移り変わりが完成するまでには、その第一歩として社会主義の段階を経なければならない。この段階でも、資本主義はもちろん崩壊してしまっているのであるから、生産手段の私有はすべて廃止される。そうして、すべての生産が公企業の形で行われる。けれども、その生産はまだまだ満ち足りるというほどにはならないから、すべての人々は労働し、その労働に応じた所得を得て、それで生活してゆかなければならない。だから、この段階では、食物とか着物とか日用品とかいうような消費財については、私有が認められるのである。

ところで、マルクス主義の予言は、もとよりそこで終わるのではなく、更にもっとすすんだ将来の見通しを説く。それによれば、この社会主義の状態を推しすすめてゆくと、やがてもっと徹底した第二の段階、すなわち純粋の共産主義の段階に到達する。純粋の共産主義の社会になると、生産財ばかりでなく、消費財についても、私有ということはまったくなくなってしまう。社会主義の世の中では、労働に対してはそれ相応の勤労所得があるが、共産主義の世の中では、勤労所得もなくなる。だれでも働きさえすれば、共産主義の社会は、これに対してなんでも必要なものを与えてくれる。マルクス主義によると、共産主義の経済によって社会の生産力は増大し、社会の富があり余るようになって、所得がなければ生活ができないなどということを心配する必要はなくなる。そこで、マルクスは、「ゴータ綱領批判」という論文の中で、そのような状態が実現された暁には、人間の社会はその旗の上に、「各人はその能力に応じて働き、その欲求に応じて与えられる」と書くことができると言った。

これが、マルクスやエンゲルスによって説かれた共産主義の理論のごくあらましである。それでは、このような理論を実際に移してゆくには、どうすればよいか。この重要な問題については、同じマルクス主義の陣営の中にやがて二つの主張が分かれた。

第一の主張によれば、共産主義へいたるための最初の段階は社会主義であり、資本主義から社会主義への転換は革命によって行われるのであるが、それは、革命といっても暴力を用いる必要はない。むしろ、この転換は、資本主義社会の代表的な政治組織たる議会制度を利用して行われるべきである。もちろん、議会の中には幾つかの資本主義の政党があって、勢力を占めている。しかし、議会制度においてものをいうものは、「数」である。したがって、社会主義の政党を作り、無産大衆の支持を受けて、その代表者を議会の中に送りこめば、だんだんと多数の議席を占めることができる。社会主義の政党が議会での多数を占めれば、平和な手段で資本主義の法律制度を廃止し、その代わりに社会主義的な立法を行うことができる。そのようにして、漸進的に社会主義への転換を図るのがよい、と、マルクス主義を信奉する中でも比較的に穏健な立場の人々は、このように考え、このように主張した。

しかるに、この穏健派の立場に対して激しい非難を加えたのは、第二の主張を支持する人々である。その議論によると、議会制度を利用してだんだんと社会主義を実行しようというのは、資本主義がどんなに強い地盤の上に築かれているかを知らない者の考えである。ブルジョア階級は巨大な資本の力をもって政治権力を握っているから、金と権力にものをいわせて、社会主義勢力の拡大を防ぎ止めようとするに相違ない。したがって、多数決の方法によって行われる議会立法で、資本主義を変革するという企ては、百年河清を待つようなものである。それにもかかわらず、議会政治への便乗を説く第一の主張は、この立場の人々の目から見れば資本主義と妥協するひよりみ主義にすぎない。ブルジョア支配のとどめをさす最後の武器は、暴力革命でなければならない。穏健派に反対する第二の立場の人々は、このように論じて、過激なプロレタリア革命の必要を力説した。

一九一七年にロシア革命が起った際にも、このような二派が激しく争った。そうして、最初に革命政府を樹立したのは、比較的に穏健な思想を持つメンシェヴィキであったけれども、ケレンスキーによって指導されたこの政権はまもなく倒れ、それに代わってレーニンを指導者とする過激なボルシェヴィキが政権を獲得し、マルクス主義の理論にいう、共産主義へ移りゆくための第一段階としての社会主義を実施し、その目的を達成するのに必要な政治の組織を確立した。今日のソ連に行われている社会制度は、この意味での社会主義である。そうして、この意味での社会主義を強力に推しすすめるために採られている政治組織が、すなわち、いわゆる「プロレタリアの独裁」にほかならない。

これによると、共産主義と比べてみた場合の社会主義には、二通りの意味があることがわかる。

その一つは、共産主義にいたるための第一段階としての社会主義である。この意味での社会主義と純粋の共産主義との間には、程度の差があるだけであり、したがって、共産主義は社会主義の一種、またはその徹底した形態であるといってさしつかえない。一九三六年の「ソヴィエート社会主義共和国連邦憲法」の第十二条には、「各人よりその能力に応じて、各人にその労働に応じて」ということばがあるが、これは、各人がその能力に応じて労働する義務があることを明らかにすると同時に、各人の労働に応じた報酬が与えられることを意味するのであって、今日のソ連の社会が今言った社会主義の段階にあることを物語っている。そこでは、この意味での社会主義が、「プロレタリアの独裁」とよばれる政治組織によって強力に推しすすめられているのである。

これに対して、もっと広く社会主義という場合には、それは、いわゆる「プロレタリアの独裁」とは関係がない。生産手段の私有を廃止するという意味での社会主義は、議会政治によっても実現されうるし、もとより暴力革命を必要とするものでもない。マルクス主義の陣営に属する穏健派の説いた社会主義も、だいたいとしてそれである。この意味での社会主義と、レーニンなどによって唱えられた共産主義との間には、単に程度の差があるばかりでなく、その目的を実現するための手段においても大きな違いがある。なぜならば、この共産主義の立場は、議会政治を通じて、社会主義を実現しようとする立場を排斥し、そのためには暴力革命に訴えるのもやむをえないとし、革命が成就した後も、いわゆる「プロレタリアの独裁」を必要としているからである。

だから、ソ連で行われている共産主義は一種の社会主義とみなされうるにしても、その社会主義は普通にいう広い意味での社会主義とは違って、「プロレタリアの独裁」という政治形態と不可分に結びついている。共産主義とはどんなものであるかを知り、それと民主主義を比べてみるためには、この点をはっきりと頭の中に入れておかなければならない。

五 プロレタリアの独裁

共産主義は、なぜ「プロレタリアの独裁」という政治組織を必要とするのであろうか。この問に対する共産主義の立場からの答は、こうである。すなわち、プロレタリアの革命は決して一度で完成するものではなく、ソ連のようにそれがいちおうは実現された国でも、まだまだブルジョア階級との闘争を続けてゆかなければならない。したがって、純粋に無産勤労大衆だけの世の中になって、階級の対立がまったくなくなってしまうまでは、プロレタリアが政治の独裁権を握って、革命の精神を徹底させてゆく必要がある。これが、共産主義の考え方である。

元来、マルクスやエンゲルスによると、国家という制度は、支配階級が被支配階級を押さえつけ、被支配階級の勤労によって生み出された利益を絞り取るために、発達してきたものなのである。したがって、マルクス主義者の主張に従えば、近代国家の法律や政治組織もまた、ブルジョア階級がプロレタリアを抑圧し、労働によって生まれてくる経済的価値を自分たちの手に奪い取るために設けられた大規模な階級支配の道具にほかならない。だから、プロレタリアの革命によってこれまでの国家組織が崩壊し、低い共産主義の段階、すなわち社会主義の段階を経て、高い共産主義の世の中になってゆけば、階級の対立はまったくなくなってしまうから、階級支配の手段としての国家もいらなくなる時がくるはずなのである。そこで、マルクスやエンゲルスは、そのような時代になれば、国家は自然に枯死してしまうと考えた。言い換えれば、政府が権力を行使して国民を治めるという組織は、無用の長物と化してしまうということを予言した。

しかし、共産主義が普通の無政府主義と違うところは、そのような政府のいらない世の中になるのは、まだまだ先のことであって、プロレタリアの革命が成就しても、当分の間は強大な権力の組織を存続させておく必要があるとみている点である。ただ、これまでは、国家の権力は支配階級たるブルジョアの手に握られていたのであるが、革命が行われれば、その権力はプロレタリアの手に移る。しかし、ブルジョア階級はそれによって直ちに絶滅するわけではなく、社会のいろいろなところに根城を築いて、再起の機会をねらっている。だから、権力をその手におさめたプロレタリアは、むしろますますその権力を強化し、今度は、逆にブルジョアの残党を押さえつけ、それを根絶やしにしなければならない。共産主義者は、このように考える。このような闘争の理論を最も激しく説いたのは、レーニンである。一九一七年のロシア革命によって確立されたいわゆる「プロレタリアの独裁」の政治組織は、この理論を実行に移したものであるといってさしつかえない。

一九一七年の革命により、ボルシェヴィキは、労働者と農民とに政治的権力の基礎をおくところの政治形態を築きあげた。それはまさに、「無産階級の主権」である。しかも、ソ連の共産主義者は、この政治形態がほんとうの民主主義であると主張する。なぜならば、共産主義によらない民主主義の国々では、人民に主権があるというけれども、実際には、その政治的権力は少数のブルジョアの手に握られているというのである。これに反して、ソ連では大多数の無産階級が主権を持っていて、それらの多数の人民のための政治が行われているから、それこそ真の民主主義であると称する。だから、ソ連では、広く世界に行われている一般の民主主義に対して、「ソヴィエート民主主義」ということばが盛んに用いられる。そうして、その立場から、アメリカやイギリスの民主主義に対してきびしい批判が加えられる。

しかしながら、いわゆる「プロレタリアの独裁」は、はたして、人民の大多数を占めている労働者や農民が、自分たちの自由な意志によって行う政治であろうか。ソ連で現に行われている事実によって判断するならば、共産主義者のいう「プロレタリアの独裁」とは、実は「共産党の独裁」である。更にその実体をよくみると、それは単に党の独裁であるばかりでなく、実際は「共産党幹部の独裁」なのである。ソ連には、現在十三人の委員および委員候補から成る党中央委員会の「政治局」があって、共産党の重要な政策は、すべてこの政治局で決められる。したがって政治局での決定が党の決定となり、それが国の政治の根本を動かしてゆく。

それでは、このような形で行われる「プロレタリアの独裁」のもとにおいて、はたして、正当な意味での言論の自由が認められうるであろうか。その用いる方法のうえで穏健な社会主義とはっきり区別された共産主義は、一つの絶対主義である。絶対主義は、自分の立場だけが絶対に正しいとする考え方であるから、もとより反対の立場が存在することを許さない。したがって、もしも絶対主義が支配している世の中にも、言論の自由があるとするならば、それはその絶対主義を主張することであり、それに反対する立場を排斥することである。だから、ひとたびいわゆる「プロレタリアの独裁」が確立されるならば、そこでは、もはや共産主義に反対したり、政府の政策を批判したりすることは許されないであろう。もしも、ある人の言論が共産主義のわくを越えたり、その理論と対立したりした場合には、その人は、たちまち「反革命主義者」という烙印を押されて、排斥されてしまうであろう。

このように絶対主義の立場を強く貫こうとする政治組織のもとでは、政治上の主義主張はただ一つに帰着してしまうから、二つ以上の政党が並び存して政権を競ったり、互に他の立場を批判しあったりする余地はない。したがってそこでは、二つ以上の政党があって、国民は自由にそのどれかを選んでこれを支持し、国民の支持を受けた政党が、互に議論をたたかわせ、その結果多数の意見に従って事を決めるというような、民主主義的な議会政治は行われえない。いわゆる「プロレタリアの独裁」の下では、存在しうる政党はただ一つ、共産党あるのみである。共産党以外の政党は、すべてブルジョア政党として、禁止されてしまう。

それでは、いわゆる「プロレタリアの独裁」による政治が行われた場合、独裁的な権力を持つところの政府の指導者は、どのようにして選び出されるのであろうか。再びソ連の実情についてみると、そこでは人民は、共産党員でなくても、公務員を選ぶための広い選挙権あるいは被選挙権を持っている。そうして、普通の民主国家の議会に相当する連邦最高会議の議員をはじめ、中央、地方の立法・行政・司法の重要な機関は、全人民の選挙によって選ばれることになっている。しかし、投票されるべき候補者は、多くの場合各選挙区ごとにただひとりだけが推薦されるにすぎない。したがって、選挙民は、この推薦候補者に投票するか、あるいはそれに対する反対投票をするかのどちらかを選びうるだけであって、他に自分の選びたい人があっても、その名まえを書くことはできない。別の名まえを書けば、その投票は無効となるのである。だから、ソ連の人民は、性別・教育・資産・住居などの諸条件にかかわりのない平等の選挙権こそ与えられているが、選挙の自由は実際には非常に制限されているということができよう。

今日のソ連において、だいたいとしてかくのごとき形態の政治が行われているのには、いろいろな理由があるであろう。元来、自由経済と違って、社会主義の経済は、よしんば比較的に程度の低いものである場合にも、国家による強い統制を必要とすることが多い。ましてソ連で実行されている経済の組織は、共産主義としては低い段階に属するとしても、社会主義としては他の国々に例をみないほどに高度化したものである。ソ連のように広大な領土を有し、しかも複雑な歴史的および社会的な事情を持っている国で、このような高度の社会主義を実行し、そこにくずれをみせずにすすむために、どれほど強い中央の政治力を必要とするかは、想像にあまりがあるといわなければならない。それと同時に反対の気持や、批判の声が起るのを防ぐために、このような独裁的な政治を行うのは、その必要がある間だけのことであって、やがて共産主義が高度化すれば、事情はまるで違ってくるというふうにも説明されているのである。

しかしながら、問題は、ソ連ではどのような理由でそういう政治形態が行われているか、ということではなくて、そのような政治形態がそもそも民主主義と一致しうるものであるか否かという点にある。前に述べたように、共産主義の立場からは、「プロレタリアの独裁」と結びついて行われている高度の社会主義こそ、真の民主主義であるといわれている。が、はたしてそうであろうか。われわれは、その点を問題としなければならない。

六 共産主義と民主主義

共産党の独裁によって実行されつつある共産主義は、経済上の平等ということに最も重きをおいている。近世の民主主義は、専制政治にしばられていた人間に自由を与え、封建社会の階級に分かれていた人々に平等をもたらした。しかし、それは、最初は主として法律上の自由と平等とにすぎなかった。法律上の自由と平等とを土台として、資本主義経済が独占的な経営方法を実行するようになった結果として、人々の間の経済上の不平等はますます増大するにいたった。共産主義は、このような経済上の不平等を是正するために資本主義をはげしく非難し、政治的自由を事実上大幅に制限するいわゆる「プロレタリアの独裁」によって、一挙にして勤労大衆のための経済的平等を実現しようとしているのである。

もとより、経済上のはなはだしい不平等は是正されるべきである。しかし、経済上の平等がいかに重んぜられるべきであるからといって、そのために個人の政治的自由を放棄することは、許されない。共産主義は、政治上の自由を単に形式的なものとしてしまっても、平等をかちえようとする。これに対して民主主義は、あくまでも自由を基礎として平等を実現してゆこうとする。いや、国民の自由な意志によって政治を行い、それによって平等に幸福を追求しうるような社会を築きあげてゆこうとする。そこに独裁主義と民主主義との間の大きな違いがあることは、明らかであるといわなければならない。

真の民主主義では、国民すべてのできるだけの幸福を実現するのに、どういう方法によるのがいちばんよいかは、国民自身の自由な選択に任されている。したがって、政治に関与するすべての人々は、自分が「これは」と思う政党や人物を、自分たちの代表者として選挙することができる。選挙によって代表者が決まり、政府ができあがっても、国民は正しいと信ずるところを自由に述べることによって、政府の方針を絶えず批判してゆくことができる。もちろん、国民の間にも、国民の代表者の間にも、いろいろと意見の対立することがあるであろう。そのときには、民主主義は、「多数」の意見を採用し、それをもって政治の方針とする。前に言ったとおり、言論の自由と結びついた多数決の原理こそは、民主主義の本質ともいうべきたいせつな要素なのである。

これに反して、いわゆる「プロレタリアの独裁」によるところの共産主義では、共産主義の主張だけが正しいとされるから、ほんとうの意味での言論の自由はなく、これに対する批判も許されない。そこでは、独裁者の命令が絶対の権威を持つから、多数決ということも形式的には尊重されても、実質的には否定される。人民は、独裁者の命令にただ黙ってついてゆくほかはない。黙ってついていって、いったいどこへつれて行かれるのであろうか。共産主義の立場からいえば、その目的地こそは、すべての働く人々に対していつの日か等しく幸福のもたらされる楽土なのである。したがってそれこそまことの「人民のための政治」だというのである。しかし、目標が「人民のため」であるからといって、そこへ到達する道を、人民が自由に求め、自由にきりひらいてゆくのでなければ、「人民の政治」ではなく、「人民による政治」とはいわれない。言論および投票の自由や多数決の法則を単なる形式としてとどめ、いろいろと違った考えを持つ候補者に対して自由に投票する余地を与えないようなところに、真の民主主義がありうるであろうか。

しかも、共産主義の目標とするところは、決して一国の内部だけでのプロレタリアの革命ではないのである。マルクスやエンゲルスは、共産主義者の革命は一国だけに限られるべきものではなくて、世界革命として行われると説いた。エンゲルスは、一八四七年に「共産党宣言」の草稿として書かれた「共産主義の原理」の中で、少なくともイギリス・アメリカ・フランスおよびドイツで、同時に革命が起るであろうと予言した。しかし、実際には、この予言ははずれて、かえって後進的なロシアで、共産主義の革命が行われた。そこで、レーニンは、すべての国々でプロレタリアの革命が同時に行われることは不可能であると説いたし、スターリン党書記長も、一国社会主義を主張している。

けれども、共産主義のこれまでの動向からすれば、そこに、世界じゅうが、いずれはそれと同じ経済組織になるという目標が含まれていることは、明らかであるといわなければならない。今日、世界のほとんどすべての国々には共産党があって、多くの議員が出ているところでは他の政党と議会での多数を争い、議員の少ないところでも、いろいろな策略を行っている。

民主主義の立場からいえば、共産党といえども、議会政治の原則にしたがって、公明正大に進退を行い、正々堂々と多数決でその政策を実現しようとしているかぎり、これを禁ずべき理由はない。なぜならば、民主主義は、各人の政治上の信念の自由と言論の自由とを尊重するからである。

各国の共産党にしても、もしもそれが議会政治の規律と秩序とを重んじ、ひとたび議会での多数を獲得すればその経綸を行い、少数党となれば、多数に従うという態度ですすもうとしているのであるならば、それは、レーニンなどによってひよりみ主義として痛烈に非難されたマルクス主義陣営中での穏健派の立場に帰っているのである。反対に、もしもそれが、少数党である間だけ議会政治と妥協しているにすぎず、ひとたび絶対多数を獲得した暁には、多数決によって多数決原理そのものを否定し、いわゆる「プロレタリアの独裁」へ転換しようという底意を秘めているのであるならば、それは前に第五章でたとえたように、議会制度の中に「ほととぎすの卵」を産みつけようとしているのであるといわなければなるまい。

政治的な自由に立脚しつつ、それによって国民全体の経済的福祉を実現しようとするのは、経済的民主主義の立場である。国民自らの意志によって経済的民主主義を実行し、その方法について自由に意見を戦わせ、多数決で、政治の方針を決めてゆくというのは、たしかに暇がかかるであろう。共産主義の立場は、このような「急がばまわれ」の態度にしびれをきらし、いわゆる「プロレタリアの独裁」によって一挙に問題を解決しようとするのである。しかし、その代償として政治上の自由を放棄し、批判を許さぬ「上からの命令」によって動かされるようになるとするならば、はたしてそれは理性によって行動するゆえんでありえようか。既に各章で述べてきた民主主義の原理にてらしてみれば、自由を重んじ、平和を愛しつつ、なるべくすみやかに、できるだけ合理的に、政治的民主主義および社会的民主主義とあわせて、正しい経済的民主主義を築きあげてゆく以外に、賢明な民主国家の国民のすすむべき道がないことは、きわめて明白であろう。

実際、この地球上に住むすべての良識を備えた人々のすすむべき道は、ここにある。われわれはそれを選ばなければならない。独裁主義は暴力の哲学に立脚している。これに反して民主主義の持つ哲学は、平和と秩序と安全とをたてまえとしている。闘争と破壊とによってではなく、平和と秩序と理解とのうえに、少数の特権を持つ人々のためではなく、生きとし生けるすべての人々にとっての幸福な社会をうちたててゆこうというのが、民主主義の理想である。この理想は星の世界に描かれているのではなく、われわれの現に住むこの地球の上に輝いている。それをしっかりと見つめながら、現実の生活のうえに絶えざる努力を続けてゆけば、理想はいつまでも単なる理想として輝いているだけではなくて、かならずや生きた現実となり、世界に住むすべての人々、すべての国々の生活を高め、豊かなものとする日がおとずれるであろう。