第十二章 日本における民主主義の歴史

一 明治初年の自由民権運動

明治の先覚者、福沢諭吉は、明治五年から九年にかけて著わした「学問のすすめ」という本のはじまりに、「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず」と書いた。民主主義の根本精神は、この一言の中によくいい表わされている。明治初年の日本人の中には、このように民主主義の本質を深くつかんだ人々があった。そうして、それらの人々が先頭に立って、民主主義の制度をうちたてようとする真剣な努力が続けられた。その努力はどれだけの実を結んだか。どうしてその日本が、近ごろになって急に民主主義とは正反対の独裁主義と軍国主義の方角に走ってしまったのか。その歴史をしばらくふり返ってみることにしよう。

長い鎖国の夢をむさぼっていた日本のとびらをたたき、日本人に、広い世界に目を向けなければならないことを教えたのは、嘉永六年(一八五三年)のアメリカ合衆国の使節ペリーの来航である。この事件は、日本の開国を促す発端であったと同時に、政治のことについておおぜいの人々の意見を求めるという慣例を作るいとぐちともなった。というのは、幕府は事の重大なのに驚いて、どうすべきかについて諸侯の意見を尋ね、それが先例となって、その後もいろいろな場合に大名たちに相談をするならわしとなったからである。そのころから幕府の勢いはだんだんと衰え、朝廷が次第に実際の政治に関与するようになってきたが、諸侯の意見を聞いて政治の問題を決めるという方針は、朝廷によってもひき継がれた。それと同時に、欧米諸国の議会政治についての知識も、おぼろげながら伝えられ、欧米に派遣された外交使節や随員たちは、じゅうぶんにはわからないながらも、その実際の運用を目で見、耳で聞いて来るというわけで、「公議輿論」に基づく政治の必要を説く者が次第に多くなってきた。慶応三年(一八六七年)の十月三日に、土佐の前藩主山内豊信が将軍徳川慶喜に大政奉還をすすめ、朝廷の下に「公議政体」を樹立するという意見を述べたのは、このような機運によって生み出された一つの結論にほかならない。

だから、明治政府も、その創立の初めには公議輿論の尊重を政治の指導方針の一つとして掲げた。慶応四年三月の五箇条の御誓文が、「広く会議を興し万機公論に決すべし」という原則を掲げたのは、その現われである。続いて発表された政体書は、権力分立主義にのっとって中央政府の組織を定め、立法機関として「議政官」を設けることとした。議政官は上局と下局とに分かれ、上局は宮・公卿・諸侯・士・庶民から成り、下局は各藩が選んで送る貢士によって組織され、政府と諸藩との意志を通ずる意味では、特に下局が重んぜられた。この議政官はまもなく廃止され、下局は公議所と改められたが、天皇が政治を行う場合、広く公議輿論を聞くというしくみは、これでともかくもいちおうは整った形になったのである。

公論の尊重と並んで明治政府が掲げた方針の一つは、「四民平等」である。徳川時代には、国民の間に士・農・工・商という厳格な身分や職業による差別があった。政府は明治二年にこの身分制度を廃止し、公卿・諸侯は華族、武士は士族、庶民は平民とよぶことにし、国民として全部同じような取り扱いを受けるようになった。それと同時に、職業選択の自由が認められ、だれがどんな職業についてもさしつかえないことになった。これは、もちろん、すべての国民が法のもとにまったく平等に取り扱われるという状態にはまだ遠く及ばなかったにしても、封建時代から民主主義的な時代への一つの前進であったといってよい。

明治政府は、このようにして庶政の一新を図ったが、政府の基礎が固まってくるにつれて、公議輿論に対する関心は次第に薄らぐ傾きを示した。すなわち、明治二年七月には、前に述べた公議所をやめて集議院を設けたが、これはもはや立法についての議決機関ではなくて、ただ多くの人々の意見を聞くための諮問機関にすぎなかった。しかも、明治四年には、集議院も廃止され、それに代わって、立法の諮問機関として左院がおかれた。しかし、左院の議員は政府によって任命されたのであるから、代議制度としての性質は集議院よりもいっそう少ないものであったといわなければならない。

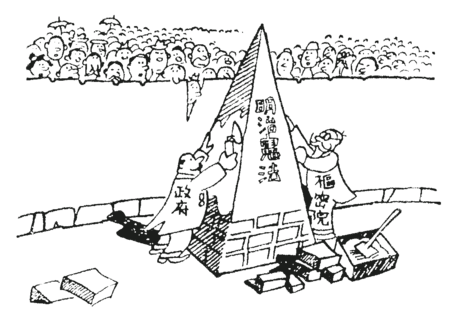

そもそも明治維新は、主として薩長土肥四藩の下級武士によって推進されたので、明治新政府は初めから藩閥的性格を帯びていた。ことに薩長的色彩が濃厚であった。そこで、この藩閥政治に対して政治の民主化を求める主張が強く唱えられはじめた。中でも、板垣退助は明治四年の廃藩置県にあたって、これほどの重大な問題を政府の少数の人々だけで決めたのは専制的である、といって非難し、そういう傾向を防ぐために民選議院を設ける必要があることを主張したといわれる。板垣退助は、外交上の意見の不一致から、副島種臣や江藤新平などとともに政府の参議の職から退いたが、これらの人々は、明治七年の一月に民選議院設立建白書というものを政府に出して、その主張の実現に向かってのりだした。これは、士族および豪家の農商らに選挙権を与え、その公選による議会を作ろうとする主張であって、広い国民代表制度の確立を目ざしたものとはいいえないが、この建白書が新聞に発表されると、世の中でも賛否両方の議論がたたかわされ、議会の開設を要求する声はだんだんと大きくなっていった。

このころになると、欧米の民主主義や議会制度に対する理解もすすみ、自由民権を唱え、立憲政治を主張する書物がつぎつぎに公にされるようになってきた。すでに加藤弘之の「立憲政体略」は明治元年に、同じく「真政大意」は明治三年に出版され、前にも述べた福沢諭吉の「学問のすすめ」のごときは、人間の自由と平等とを平易に説いた新思想の書として、数年の間に数十万冊の発行部数を重ね、自由民権の考え方を広く国民の心に植えつけた。それと同時に、ジョン・スチュアート・ミルの「自由論」および「代議政治論」や、モンテスキューの「法の精神」や、ジャン・ジャック・ルソーの「社会契約論」など、民主主義の原理を説いた西洋の名著が、明治初年から明治十年前後にわたって翻訳され、自由民権運動の思想的基礎を築くのに役だった。

そこで、板垣退助は、この運動を押しすすめるために政党を組織することを企て、明治七年の四月、郷里の土佐に帰って立志社という団体を作り、翌八年の二月には大阪で愛国社を設立した。その根本方針は、人民の自覚的な運動によって、人民の輿論を基礎とする政治を行おうとするにあった。しかし当時は、一般の政治意識はまだ非常に低かったけれども、この運動は当時の政治の運営に対する変革を目的とするものであったから、社会の現状に不満をいだく人々はだんだんとこの運動に参加するようになった。そこへ、明治十年の西南戦争が起ったが、この戦争の失敗は、人々に武力によって政府を倒そうとすることの不得策を教え、言論の力によって現状を打破しようとする勢いに更に拍車をかけた。こうした動きが全国に広まった結果、明治十四年の十月に至り、明治二十三年を期して国会を開く旨を約する詔勅が発せられたのである。

国会開設の目標が定まるとともに、自由民権派による政党の結成はいよいよ具体化し、その同じ月に板垣退助を総理とする「自由党」が誕生した。自由党の掲げた政綱は、「自由ヲ拡充シ権利ヲ保全シ幸福ヲ増進シ社会ノ改良ヲ図ル」こと、および、「善美ナル立憲政体ヲ確立スルコト」であって、これに加わったおもな人々には、後藤象二郎・中江篤介(兆民)・大石正己などがあった。一方、自由党の主張が急進にすぎると考え、穏健な漸進主義がよいと信ずる人々は、これに対して、明治十五年三月に大隈重信を総理とする「立憲改進党」を作った。立憲改進党に名を連ねた人々には、矢野文雄・犬養毅・尾崎行雄などがある。急進論を唱える自由党の面々は、好んでフランス革命を論じ、ルソーの説を引用したのに対して改進党はイギリスの立憲政治を模範とし、イギリスの学説をひきあいに出して、その漸進論を基礎づけた。そうして、自由党が現状に不満な士族や窮乏する農民に、改進党が都市の実業家や地方の地主や一般の知識階級に支持を求めたのも、これら二つの政党の色彩からみて当然であった。

これら二つの政党は、明治初年の民主主義運動を代表するものであったが、中でも自由党は、急進主義を採ったために反対も多く、総理の板垣退助は、明治十五年の四月に岐阜県で、自由党を社会の秩序を乱すものと信じた一青年に襲われて負傷した。そのときかれが、「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだという話は、七十年前の日本の自由主義者の意気を今日にまで語り伝えている。

自由民権論者が次第に急進主義に傾くにつれて、藩閥的専制政治を続けようとする政府はいろいろな手段をもってこれに弾圧を加え、あるいは、これを懐柔した。特に自由党に対しては、地方の有力者をして財政上の援助を与えることを拒ましめたので、自由党はやがて資金難に陥り、明治十七年十月には解党のやむなきにいたった。続いて、立憲改進党も経済界の不況と政府の圧迫とのためにいきなやみの状態となり、政治運動としての力は衰えて、単に形だけをとどめるにすぎないようになった。その間にあって、急進派の人々の中には、もはや言論では効果はないから、直接行動によって政府を倒し、立憲政体をたてるほかはないと叫ぶ者が現われ、福島・高田・群馬・加波山などの各地で、そのような直接行動が起ったり、企てられたりした。このように、日本の自由民権運動は、しばしば流血にいろどられつつ展開されたのであるが、これに加わる者は少数であり、いずれも失敗に終ったばかりでなく、かえって一般の人々に反動的な気持をさえいだかせた。

しかし、明治十九年ごろから経済界の景気が回復しはじめるとともに、国会開設の時期が近づくのとあいまって、一時は悲境に沈んだ自由民権派の運動は再び生気を取りもどした。かれらは、その当時やかましかった条約改正の問題をとらえ、外交の建て直しを唱えると同時に、地租の軽減と言論集会の自由とを叫んで政府に迫った。このとき、その運動の中心となったのは、後藤象二郎であった。かれは、「人民はすべからく小異を捨てて大同につき、団結して強い世論をつくり、これを背景にして議員を議会に送り、それによって民意を表わした政治を実現し、内外の難局を打開しなければならぬ」と説き、旧自由党系の人々および改進党員に呼びかけて、いわゆる大同団結運動を起した。政府は保安条令を作ってこれをおさえようとしたので、人心はますますわきたった。こうした情勢のもとに、明治の日本は、二十二年の憲法発布の日を迎えたのである。

二 明治憲法の制定

日本でも西洋の国々に倣って憲法を作ろうという考えは、明治の初めからあった。すなわち、左院で憲法を作ることが考えられたが、それとは別に、明治四年に岩倉具視とともに欧米を視察した木戸孝允や大久保利通なども、五箇条の御誓文の精神に基づき、憲法を作らなければならないという意見を述べており、中でも木戸は憲法の草案を作ったりしている。左院は明治八年になくなり、その代わりに元老院ができたが、明治九年の九月には、明治天皇は元老院に憲法草案の起草を命ぜられた。そこで、元老院は、主として、一八三〇年のベルギー憲法および一八五一年のプロシア憲法にならって、憲法の草案を作りあげ、明治十三年に天皇のもとにさし出した。しかし、これは、わが国体に沿わぬなどの理由で、結局採用されずに終った。

そのうちに、政治の革新を求める声はますますやかましくなり、前にも述べたように、明治十四年には、明治二十三年を期して国会を開くという詔勅が発せられた。国会を開くということになれば、それに先だって憲法を制定しなければならない。そこで、政府は、参議伊藤博文をヨーロッパに派遣して、憲法のことを調べさせることになった。伊藤参議が最も力を入れて研究したのは、プロシアをはじめドイツの国々の憲法であった。なぜならば、そのころのドイツでは君主の権力が強く、議会の力はイギリスやフランスのように強くなかったので、日本が参考にするには、イギリスやフランスの制度よりもドイツの方がよいと思ったからである。つまり、議会の力が強くなって天皇の地位を脅かすようになっては困ると考えたからにほかならない。

明治十六年に日本に帰ってきた伊藤博文は、議会開設に備えていろいろな用意を整えた。まず華族制度を定めて、議会開設のとき、民間代表の衆議院に対応して貴族院を設け、その議員をここから出せるようにした。また十八年には内閣制度を確立した。そして井上毅らにてつだわせて、極秘のうちに明治十九年から草案の起草にとりかかり、明治二十一年の春にこれを完成した。できあがった草案は、新たに設けられた枢密院で更によく研究することになり、いろいろな修正が加えられた。明治天皇はこれを採用し明治二十二年(一八八九年)二月十一日に、「大日本帝国憲法」と名づけて発布された。

この憲法ができたのは、イギリスの議会が一六八九年に国王に「権利章典」を認めさせてから、ちょうど二百年、フランス国民が一七八九年の大革命のさ中に「人権宣言」を発表してから、まる百年たっている。その制定には、日本国民は直接にはたずさわらなかったが、明治初年以来の自由民権運動は、この憲法の成立を促す大きな力となった。明治憲法の内容は、民主主義の標準からみればいろいろと不完全なところもあったが、アジアとしては最初の近代的成文憲法であった。かくて、この憲法は、第一回帝国議会開会の日、すなわち明治二十三年十一月二十九日から施行され、その日から日本はともかくも立憲政治の行われる国となった。

三 明治憲法の内容

明治憲法は「欽定憲法」である。欽定憲法というのは、君主の意志によって作られた憲法のことである。明治憲法は、形のうえでは明治天皇が伊藤博文その他の人々に命じて草案を作らせ、枢密院の議を経て裁可されたものである。したがって、その制定には、国民の代表者は少しも参加していない。しかも、その改正は国民が容易に行うことのできないものとされていた。民主主義は「国民の政治」なのだから、ほんとうに民主的な憲法は、国民の代表者によって作られた「民定憲法」でなければならない。だれの意志によって憲法を作るかということは、国の主権がどこにあるかによって決まる。主権が国民にあるということになれば、憲法は当然に民定憲法として作られる。これに対して、明治憲法が欽定憲法として制定されたのは、その根本に、主権は天皇に存するという考え方があったからである。だから、明治憲法は、日本の国を統治するのは「万世一系ノ天皇」であるという原則を、その第一条に掲げたのである。いいかえれば、日本で行われるのは、民主主義がいうところの「国民の政治」ではないという態度を明らかにした。

しかし、それでは、明治憲法には民主主義の要素ははいっていないかというと、そうはいえない。この憲法は、「天皇の政治」というたてまえをくずさないかぎりで、なるべく国民の意志を政治の中に取り入れうるようにくふうしてある。立法も行政も司法も、形のうえでは「天皇の政治」の一部分なのであるが、その実際の筋道は、やり方次第では、民主的に運用することができるようになっていたのである。

まず、明治憲法によって、日本にもはじめて議会が設けられた。この「帝国議会」は、貴族院と衆議院とから成り、衆議院の議員はすべて国民の中から選挙された。そうして、法律を作ったり、国の予算を決めたりするには、かならず帝国議会の議決を経なければならないものと定められた。かくて、議会の賛成なしには国の政治を行うことは原則としてできないことになった。そのかぎりでは、国民の意志が政治のうえに反映するような制度になっていたといってよい。

次に、行政については、天皇の大権が直接に行われることになっていたが、憲法は行政の当面の責任者として国務大臣という制度を設けた。そうして、天皇の政治に関する行為は、かならず国務大臣の輔弼によってなされるものと定めた。いいかえると、天皇も、国務大臣の意見に基づかないでは政治を行うことはできないようになっていたし、行政についての責任は国務大臣が負うべきものと定められていた。これは、政治の責任が天皇に及ぶことを避ける意味であったと同時に、天皇の専断によって専制的な政治が行われることを防ぐための同意でもあった。

更に、司法権は、裁判所が、政府からも議会からも干渉されないで、法律の定めに従って、独立に行うことになっていた。したがって、国民は、法律によらないで捕らえられたり、処罰されたりすることがないように定められ、言論の自由や信教の自由をむやみに制限すべきではないという保障が、憲法によって与えられた。そういう点では、明治憲法の中にも相当に民主主義の精神が盛られていたということができる。

しかし、その反面また、明治憲法の民主主義は、はなはだ不徹底なものであったことも疑いのない事実である。単に不徹底であったばかりではない。明治憲法の定めた制度には、民主主義の発達をおさえるようなところもかなりに含まれていた。そうして、そういう方面を強めていけば、民主主義とはまったく反対の独裁政治を行うことも不可能ではないようなすきがあった。このことをはっきりさせるために、その中でもおもだった欠点を明らかにしておくことにしよう。

明治憲法の民主主義が不徹底なものであることを示す第一の点は、帝国議会の組織である。議会は両院制で、衆議院の方は国民の選んだ議員によって成りたっていたが、その選挙権にはいろいろな制限があった。ことに、ある金額の直接国税を納める者だけしか選挙権が与えられないという民主的でない制限がなかなか取り除かれなかった。たびたびの選挙法の改正を経て、大正十四年になって、はじめて男子だけの普通選挙が認められることになった。しかし、これは、他の多くの民主国家でもだんだんと改善されてきた点だから、それでもよいとして、問題は貴族院である。貴族院議員のおもなものは華族議員で、これはもとよりきわめて封建的な色彩の強いものであった。そのほかに、勅選議員とよばれるものがあったが、これは政府が任命するので、明らかに国民の代表者ではなかった。少数の金持が互選する多額納税者議員もあった。しかも、このように封建的・金権的な色彩の強い議員によって組織された貴族院は憲法上ほとんど衆議院と同等の力を持っていた。だから、貴族院が反対すれば、法律も制定されず、予算も成立しなかった。したがって、貴族院は、国民の代表者たる衆議院の力が強くなることをことさらにおさえようとする、非民主的な制度であったといわなければならない。

次に、行政の方面では、天皇の統治権は国務大臣の輔弼によって行われ、天皇の発する勅令は、議会にかけて制定される法律にそむくことはできないようになっていたが、「独立命令」という形式を用いれば、法律によらないでも国民にいろいろな義務を命ずることが可能であった。また、議会が開かれていないときでも、さし迫った必要があれば、「緊急勅令」によって法律と同じことを決めることができた。予算をたてるには、議会の議を経なければならないことになってはいたが、やむをえない必要が起れば、議会にかけずに予算を作ることができた。政府の提出した予算を議会が否決しても、そういう場合には、前年度の予算をそのままひき継ぐことになっていたから、たいしたさしさわりは起らなかった。このように、せっかくいちおうは国民を代表する議会があっても、行政権の力が強くて、いろいろと国民の意志によらない政治を行うことができるようになっていた。

ことに、民主主義の立場からみて明治憲法のいちばん大きな欠陥は、陸海軍の行動については、議会も内閣もどうすることもできない点がたくさんあったという点である。いわゆる「統帥権の独立」というのがそれであって、陸軍や海軍はあらかじめ議会や内閣に相談しなくてもいろいろなことができた。軍部は、この特殊な制度を悪用して、だんだんと議会をおさえ、政府を思うとおりに動かすようになっていき、戦争の準備をするという必要を掲げれば、軍備を拡張することも、産業を統制することも、言論を封ずることも、思想を取り締まることも、自由自在であるというようになった。そこで軍閥は、「広義国防」などということばをふりまわして、政治の実権をその手に握り、国民の権利を踏みにじって、無謀な戦争を計画するようになった。明治憲法が制定された当時にはそんなつもりはなかったにしても、後になってそのような結果を招いたことは、なんといっても明治憲法の最大の弱点であったといわなければならない。

四 日本における政党政治

明治憲法ができたとき、内閣総理大臣の黒田清隆は、府県知事を集めて、「人はそれぞれ政治上の意見が違うから、同じ意見の人々が集まって政党を作るのはやむをえないが、政府はいつも一定した方針を採り、政党の外に超然として公正な道を歩み、ある一つの政党にかたよったり、与したりしてはならない」と説いた。そのころの枢密院議長伊藤博文も同じような考えで、政党政治に反対した。憲法ができ、議会が設けられることになり、政党が組織されても、政府の側の有力な人々は、どこまでも自分たちの力で国を治めていこうと思い、政党に政治上の権力を与えることは危険であると主張した。こういうように、議会の多数党をも無視して政治を行う方針を、人は超然主義とよび、そのような政府を「超然内閣」と名づけた。

明治二十三年七月に、はじめて衆議院議員の総選挙が行われ、その十一月には第一回の帝国議会が開かれたが、そのときの衆議院は反対党の方が絶対に多数であった。そこで、超然主義の立場に立つ山懸有朋を総理大臣とする政府と、これを攻撃する反対党とは、予算の問題をめぐって激しく争ったが、反対党の中に政府の味方をする者が出たので、ようやく第一回議会は終った。しかし、翌年の第二回議会では、政府と反対党との争いはますます激しく、ついに政府は議会を解散してしまった。

こういうようでは、いかに超然主義の政府でも、議会をあやつることはむずかしい。そこで、明治二十五年の総選挙の際には、そのときの政府たる松方内閣は、反対党の議員が当選することを妨げるために、全国各地で選挙に大きな干渉を加え、方々で死人やけが人が出るという騒ぎを演じた。しかし、そういうことをやったにもかかわらず、選挙の結果はやはり反対党の勝利に終ったので、第三回議会では、ついに内閣不信任決議案が提出され、可決された。それでも、松方内閣は辞職しなかったばかりか、かえって議会を停会していすわってしまった。その後の議会においても、反対党は内閣弾劾案をひっさげては政府に迫り、政府は衆議院を解散したり、天皇の詔勅を仰いでいたりして、議会をおさえるのにけんめいであった。

そういう状態が少しずつ改まって、政党を地盤とする政府ができるようになったのは、日清戦争以後のことである。戦争が終って平和が帰ってきたとき、伊藤博文を首班とする内閣は、戦後の国家経営の重大性を名として、在野党の一つである自由党と手を握った。これは、それまでの政府が掲げてきた超然主義を捨てたものとみることができる。これに対して、反政府派の方は、進歩党という政党を作ったが、政府は、そのときどきの模様によって進歩党の助力をも借りた。しかし、政党の方も、自由・進歩両党に分かれていては、いつも政府にあやつられるおそれがあるというので、明治三十一年に合同して一つの大きな政党を作った。憲政党がそれである。そこで、伊藤内閣は総辞職をし、憲政党の大隈重信を総理大臣とし、板垣退助を内務大臣とする内閣ができあがった。この内閣では、陸海軍大臣を除いては、すべての大臣に憲政党員が任ぜられた。だから、この大隈内閣は、日本での最初の政党内閣であるということができる。

| 明治 七、 一 | 板垣退助・副島種臣ら民選議院設立建白書を政府に提出。 |

| 〃 七、 四 | 板垣退助土佐において立志社を組織。 |

| 〃 八、 二 | 板垣退助大阪において愛国社を組織。 |

| 〃 一四、一〇 | 明治二十三年に国会を開設する旨の詔勅下る。 |

| 〃 一四、一〇 | 板垣退助を総理とする自由党結成。 |

| 〃 一五、 三 | 大隈重信を総理とする立憲改進党結成。 |

| 〃 一五、 四 | 板垣退助岐阜において襲われる。 |

| 〃 一七、一〇 | 自由党解党。 |

| 〃 一八、一二 | 内閣制度実施。 |

| 〃 二〇、一二 | 保安条令公布。 |

| 〃 二二、 二 | 明治憲法発布。 |

| 〃 二三、 七 | 第一回衆議院総選挙。(直接国税年額十五円以上納付のもの) |

| 〃 二三、一一 | 第一回帝国議会召集。 |

| 〃 三一、 六 | 自由・進歩の二党合同して憲政党を組織。(二十二日) |

| 〃 三一、 六 | 保安条令廃止。(二十五日) |

| 〃 三一、 六 | 大隈憲政党内閣成立。(三十日) |

| 〃 三一、一〇 | 憲政党の自由派新たに新憲政党を組織。 |

| 〃 三一、一一 | 憲政党の進歩派新たに憲政党を組織。 |

| 〃 三三、 三 | 衆議院議員選挙法改正。(直接国税年額十円以上納付の者のみ) |

| 〃 三三、 九 | 憲政党を解党して伊藤博文政友会を組織。 |

| 〃 三四、 五 | 安部磯雄・幸徳秋水ら社会民主党を結成、即日解党。 |

| 大正 五、一〇 | 憲政会結成。政友・憲政両党二大政党として対立。 |

| 〃 七、一〇 | 原政友会内閣成立。わが国最初の典型的政党内閣。 |

| 〃 八、 六 | 衆議院議員選挙法改正。(直接国税三円以上の者のみ) |

| 〃 一四、 五 | 普通選挙法公布。(二十五歳以上の男子) |

しかし、憲政党は、もともと自由党と進歩党との合同によってできた寄り合い世帯であったために、まもなくまた二つに分かれ、旧自由党系が憲政党を名のり、旧進歩党系の議員は憲政本党を作った。そこへ、以前は超然主義を唱えた伊藤博文も、議会開設以来の経験にかんがみ、政党組織の必要を感じて、明治三十三年に新党を組織し、憲政党をその中に吸収した。それ以来、日本の議会政治を動かす大きな力となった政友会が、すなわちそれである。これに対して、反政友会派は後に合同して憲政会を組織し、政友会と憲政会とが二大政党として対立することになった。

このようにして、日本にもだんだんと政党を中心とする政治が行われるような形勢ができあがってきたし、それを「憲政の常道」として尊重し、ぜひそうしなければならないという考えを持つ人々が、国民の中にも多くなっていった。けれども、一つの政党にかたよった内閣では、中正の政治を行うことはできないという考え方もあり、挙国一致というようなことを名として超然内閣を作ろうとする勢力も、いぜんとして強かった。たとえば、日露戦争のときの桂太郎の内閣は、政友会の支持を受け、戦争が済んでからできた内閣でも、伊藤博文に代わって政友会総裁に迎えられた華族出身の西園寺公望が総理大臣であった。しかし、これらは、いずれもほんとうの政党内閣ではなかった。

政党の力はこのように次第に大きくなりはしたが、政治の実権はいぜん元老とよばれる数人の人の手にあった。かれらは藩閥の代表者であり、軍人・官僚の指導者であった。内閣はそれらの人々の考えによって作られ、交代させられて、政党はこれをおさえる力を持たなかった。しかし、国民の政党に対する関心は次第に高まり、世論の力は、軍人の寺内内閣のあとをうけて、原敬を首班とする内閣を出現させた。大正七年に成立したこの内閣は、陸軍・海軍・外務の三大臣を除くすべての閣僚が政友会の党員から選ばれ、総理大臣たる原敬自身は、政友会の総裁であり、しかも、それまでの華族や大将の内閣首班とは違ってまったくの一平民であったという意味で、日本における典型的な政党内閣であり、国民も立憲政治発達のためこの出現を喜んだ。この後、衆議院に多数を占める政党が政権をとる慣例が作られたが、なお貴族院や枢密院は議会政治の発展に一つの障害となっていた。

一方、衆議院議員の選挙権に関する財産上の条件を取り除き、これをできるだけ国民の中に広げていこうとする普通選挙運動が、おいおいに強く主張され、大正十四年に至って、二十五歳以上の男子には原則として選挙権を認めるという選挙法改正案が、憲政会総裁加藤高明を首班とする内閣によって議会に提出され、ついにその成立をみるにいたった。

他方また、働く国民すべての利益を主眼とする政治をしなければならないという社会主義の思想も、早くから輸入され、明治三十四年には、片山潜・安部磯雄・幸徳秋水などによって、社会民主党という日本ではじめての社会主義政党が組織されたが、これは、ただちに政府によって解散させられてしまった。しかし、この種の運動は、その後もいろいろな形をとって現われ、第一次世界大戦による経済好況とともに、物価が一般に高くなり、やがて不景気となって、労働者の生活が脅かされるようになると、労働運動が急にさかんになった。今まで少数の人々の間に限られた社会運動が、労働組合・農民組合の活動と結んで大衆の中に根をおろしていった。普通選挙運動の発展なども、このような傾向と切り離して考えることはできない。そうして、昭和三年に行われた普通選挙法による最初の総選挙には、労働農民党・社会民衆党・日本労農党などの無産党も加わった。この選挙では無産党はわずかに八名の議員を議会に送ったにすぎなかったが、まずまずこのころまでは、日本の政治は次第に民主主義の方向に向かってその水準を高めつつあったものといってよいであろう。

五 政党政治の末路

このようにして、だんだんと発達してきた日本の民主主義の政治が、どうして急に反民主主義の方向に逆転してしまったかということはなかなかむずかしい問題である。少なくとも、それにはいろいろな原因がからみあって働いていたといわなければならない。その中のおもだった原因を数えあげて、過去の日本の歴史に対する反省を加えると同時に、将来の日本の動きについての戒めとすることにしよう。

第一の原因は、政党政治の発達とともに政党相互の争いが激しくなり、政党の勢力を広げるためには手段を選ばないという傾きが現われ、政党の堕落が問題にされるようになってきたということである。

多数決でもって運用される議会政治では数がものをいう。そこで政党は、議会での多数を占めることに必死となり、反対党の内幕をさらけ出したり、議員の奪いあいをやったりする。そのうえ、多数の議員を得るにも、多数の議員を養うにも、多額の費用がいるために、財閥と結託するという弊が生ずる。ひとたび政権を握り、内閣を組織した政党は、次の選挙のときにも有利な地位に立とうとして、地方の官吏などをその党の人々で固め、露骨に選挙の干渉をやる。そういうことが、日本では特にさかんに行われた。そうして、政党が国全体のことや国民のほんとうの幸福を主としないで、自党の利益だけを重んずるような政治をやっているうちに、国民が政党というものをだんだんと信用しなくなってきた。心ある人々は、政党政治の腐敗に眉をひそめたし、政権に野望をいだく連中は、そこを利用して民主主義反対の気勢をあげるようになっていったのである。

第二の原因は、左翼思想がだんだんと広まってきたために、政府がこれに弾圧を加え、それによって逆に右翼の思想を強めるようになったことである。

前にも述べたように、日本にもかなり前から左翼思想がはいってきて、いろいろな問題をひき起した。国民の意志によって社会主義または社会主義に近い政策を実行することは、決して民主主義と矛盾するものではない。しかし、暴力革命は社会組織を変革するための唯一の手段であると主張する少数の人々が現われ、経済界の不況や、政党政治の腐敗とあいまって、大正の末期にはそれに動かされる人々が多くなったために、大正十四年にこれを弾圧するための治安維持法が成立し、政府はこれを用いてそれらの人々の運動を厳重に取り締まった。それと同時に、日本の国体を守ろうとする勢いが、その反動としてさかんになり、共産主義はもとより、社会主義も、民主主義も、自由主義も、個人主義も、すべて日本の国体にはむかない思想であるとして、それらを排斥するような傾向に走ってしまった。そこへ、ヨーロッパにも右翼独裁主義の政治動向が興ってきたために、日本の政治思想がそれによって強く動かされたことも、こうした傾向を助長するのにあずかって力があった。

第三に数えなければならないのは、こうした情勢に乗じて、軍部が政治のうえに大きな力を振るうようになってきたことである。

日本には、封建時代を通じて、武士が社会の上層に立って政治を支配してきた長い歴史がある。明治になって、そういう制度は改められたけれども、日本人の心にしみこんだ軍人を重んずる気持は、なかなかに抜けきれなかった。そのうえ、日清戦争や日露戦争に勝ったために、軍人の力はますます強いものとならざるを得なかった。明治十八年に内閣制度ができて以来、内閣総理大臣の地位についた者は三十人を越えるが、その約半数は軍人であったということも、この事情をよく物語っている。そこへもってきて、前に述べたように、明治憲法では、陸海軍の統帥については議会も政府もどうすることもできないようになっていたために、軍人がそこを利用して政治を左右するようになっていった。昭和五年に、海軍の軍備を縮少するロンドン条約が成立したとき、海軍は、このときの政府のやり方は統帥権を侵すものであるとして激しく攻撃し、軍の考えで政治を動かすという風潮の先鞭をつけた。それ以後は、むしろ陸軍の方が政治に対して露骨な行動をとるようになったが政党政治はこのころからすたれて、それとともに民主主義の精神も衰えてしまったのは、なんとしても遺憾なことであったといわなければならない。

日本における民主主義の精神の後退を国民の心に強く印象づけたものは、暴力による直接行動があい次いで起ってきたことである。

言論の自由を基礎として政治運動をくり広げ、政治上の問題を多数決によって決定するのは、民主主義の運用の根本原則である。しかるに、日本では、議論ではかなわないとみると、すぐに暴力を用いるという悪いくせがあった。すなわち、一部の人間が考えたことを実行に移そうとする場合に、その時代の政治の中心に立っている人を暗殺するという、最も卑怯な方法がしばしば行われた。政友会の総裁として政党内閣を組織していた原敬も、そういうしかたで暗殺された。憲政会から発展した民政党の総裁として内閣を組織した浜口雄幸は、ロンドン条約の問題がやかましかった昭和五年に、東京駅で一青年のために狙撃されて負傷し、それがもとになって死亡した。しかし、武器を持って戦うことを職分とする軍人が、その武器をみだりに振るって、要路の政治家をつぎつぎに殺すことを始めるにいたっては、もはや民主政治もおしまいである。そのような傍若無人な軍人の直接行動が最初に行われたのは、いわゆる五・一五事件であった。

昭和六年九月、民政党の若槻内閣のときに、満州事変が起った。これは、軍人が武力によってアジア大陸を支配しようとする直接行動のきっかけであったが、凶暴なその刃は、同時に国内政治にも向けられて、若槻内閣に次いで政権を担当した政友会総裁犬養毅はその犠牲となった。すなわち、翌昭和七年の五月十五日、政党政治の腐敗を憤る海軍青年将校の一団は、首相官舎を襲って犬養毅を倒した。そのとき、犬養首相の胸元につきつけられた短銃の前にかれが語ったと伝えられる「話せばわかる」ということば、および、それに対して海軍士官が投げかけたという「問答無用」ということば、そうして、それに続いてとどろいた銃声ほど明治以来ようやく発達しかけてきた民主政治から、暗い陰険な反動政治への転換を、劇的に示したものはあるまい。議会政治は「話しあい」による政治であるが、独裁政治は「問答無用」の政治である。思えば、五・一五事件のときに響いた短銃の音は、せっかく伸びはじめた民主的な政党政治の末路を告げる弔鐘であり、日本を取り返しのつかない太平洋戦争の暴挙にまでかりたてた、おそるべき凶兆であったといえよう。

このような暴挙は、五・一五事件と前後してしばしば企てられ、あるいは実行された。昭和六年の十月事件、翌七年の三月事件、同年早春に行われた血盟団事件、昭和八年の神兵隊事件などがそれである。これらの事件を通じて、軍の政権獲得の要求はいよいよ露骨となり、過激な右翼思想をいだく人々がこれに加わった。そうして、ついに、昭和十一年の二月二十六日には、陸軍青年将校らの率いる千四百名余りの部隊が直接行動を起し、内大臣斎藤実、大蔵大臣高橋是清らがその犠牲となり、内閣総理大臣の岡田啓介はわずかに死を免れた。これが、いわゆる二・二六事件である。

このような、不祥事は、すべて一部の軍人を中心とする国内政治に不満をいだく人々が、実力に訴えて政治を左右しようとする陰謀の現われである。しかるに、そういう圧力が国内に爆発しはじめると、軍部はそのはけ口を対外問題に求めるという傾きがあった。その筋書どおりに起ったのが、昭和十二年の日華事変である。これは、「事変」という名まえでよばれてはいたが、実は、日本の軍閥が中国に向かってしかけた戦争である。戦争となれば、事の理由はなんであれ、軍人の意見が政治の中心になってくる。かくて、軍閥は、この機に乗じて日本の政治を動かす力を完全に獲得し、これに従う官僚中の指導的勢力は、ますます独裁的な制度を確立していった。政党はまったく無力となり、民意を代表するはずの議会も、有名無実の存在となった。そうして、勢いのきわまるところ、日華事変はついに太平洋戦争にまで拡大され、日本はまさに滅亡のふちまでかりたてられていった。その滅亡の運命を最後のどたん場でくい止めたものは、昭和二十年七月二十六日に連合国によって発表されたポツダム宣言と、一億玉砕を叫んでたけり狂う主戦論の嵐の中で、かろうじてこれを受諾することを決意した細い一筋の理性の綱とであったことを、日本国民は永久に忘れてはならない。