第十五章 日本婦人の新しい権利と責任

一 婦人参政権運動

すべての人間を人間として尊重し、あらゆる人々に等しくその個性を生かす機会を認める民主主義の立場からみて、男女の間の差別待遇が正しくないものであることは、いうまでもない。しかし、男子に対する女子の従属的地位の不当さが自覚され、男女は平等の取り扱いを受けなければならないということが唱えられはじめたのは、西洋でもかなり近ごろのことである。封建社会の重いとびらを押し開き、ヨーロッパ大陸に民主主義の光を導き入れたあのフランス革命の年に、人間平等の思想に目ざめたフランスの婦人の一団が、男女は政治上同権であるべきことを主張して立ち上がったが、国内にはその主張を理解する者がきわめて少なく、せっかくの運動も失敗に終った。しかし、その影響は、かえって、海峡をへだてたイギリスに現われたのである。

そのころでは、他の国に比べて自由であるといわれていたイギリスにおいてさえ、男女の間には、なおいろいろと不平等な点があった。議会に自分たちの代表者を送る選挙権が、女子にはまだ認められていなかったばかりでなく、その社会的地位は男子に比べて著しく低かった。女子は、一般に男子よりも能力が劣っていると思われていたし、家庭にあって家事のきりもりをし、子供を育てることだけが、いちばん適した天職だと考えられていた。したがって、教育の機会も女子には平等に与えられず、社会的活動の範囲も非常に限られていた。いや、家庭の中でも、夫の権利が強くて、妻は従属的な地位に甘んぜざるを得ない状態であった。

これに対して、婦人の解放と、その地位の向上とを強く主張したのは、第十九世紀のイギリスの代表的な哲学者であり、経済学者であった、ジョン・スチュアート・ミルである。ミルは、一八六九年に「婦人の従属」という本を著わして、このような状態が正義に反し、社会の利益をも妨げるものであることを説いた。

ミルによると、もしも女子の方が男子よりも能力が劣っているとしても、それは、女子の能力を伸ばす適当な機会が与えられていなかったためにほかならない。もしも、女子にも男子と同じ機会が与えられるならば、女子の鋭い直観力や理解力はおおいに発達し、その細かくいきとどく神経が、いろいろな社会的な仕事にも活用されるようになるであろう。ゆえに、婦人を政治的に解放し、女子に社会的な自由を与えることは、単に、女子自身の幸福のために必要であるばかりでなく、社会全体の福祉を増進するうえからいっても、すみやかに実現されなければならないというのが、ミルの主張の要旨である。

ミルのこの著書は、イギリス国内の婦人運動に大きな力を与えたばかりでなく、広く世界の人々によって愛読され、人類の半数を占める女子の自覚を高めると同時に、その社会的地位に対する男子の反省を促した。イギリスでは、そのころから婦人自身の力による政治運動がさかんとなり、約五十年の長きにわたるなみなみならぬ努力の結果、一九一八年になって、ついに婦人参政権の実現をみるにいたった。

イギリスと違って、最初から封建的な伝統のないアメリカでは、婦人の政治運動はそれよりも早くから始められた。合衆国の独立のころに、アメリカの婦人たちが、どのような考えを持っていたかは、次に述べる一つの例からも、じゅうぶんに察することができよう。

ジョン・アダムスという人がフィラデルフィアにあって、独立宣言書の起草に協力していたとき、ボストンにいたかれの妻のアビゲール・アダムスは、夫にあてた手紙の中に、「私は、あなたが独立の宣言をなさったという知らせをせつに待っています。それと同時にあなたがたが制定なさろうとする新しい法律の中で、婦人たちのことを忘れないように、そうして、あなたがたの先祖よりも婦人に対して寛大であり、好意的であるようにしてください。今までのような無制限の権力を夫の手に与えないでください。男というものは、だれでもが、できれば暴君でありたいと思うものであることを忘れてはいけません。もしも、婦人に対して特別の注意と配慮とを払おうとしないならば、私たちはそれに対して反抗しようと決意しております。そうして、私たちは、私たちが発言権を持たず、代表者をも送りえないで作られた法律には、従おうとしないでしょう。男子が本性上暴君であるということは、すでにじゅうぶんに認められた真実であって、それについて議論の余地はありません」と書いて、女子にも男子と同等の法律上の権利が与えられなければならないということを、合衆国建設の先駆者たちに訴えたのである。

建国の初めからこのような信念を持っていたアメリカの婦人たちは、一八四八年にニューヨーク州のセネカ・フォールズで大会を開き、合衆国の独立宣言にならって「婦人宣言」を発表した。彼女たちは、その宣言によって、婦人参政権の獲得を主張すると同時に、法律上・教育上および社会上の男女同権を要求したのである。その正々堂々たる主張は、次第に広く世論を動かし、ワイオミング州では早くも一八九一年に女子に対して選挙権が与えられた。そののち、アメリカには、続いて婦人参政権を実施する州が多くなっていったが、それでさえ憲法の修正によって、合衆国全体に女子の政治的権利が認められるようになったのは、一九二〇年、アビゲール・アダムスが、フィラデルフィアにいる夫に手紙を書いてから、百四十四年たったのちのことである。

さて、ジョン・スチュアート・ミルの婦人解放論が、一八六九年に公表されて以来、その影響は、今日では、イギリスやアメリカばかりにとどまらず、世界じゅうの多くの国々が、婦人参政権を民主主義の基本原理の一つとして認めるようになり、四十三箇国の女子が参政権を享有している。そして、国際連合の成立とともに、男女同権は、諸国家の平等と並んで、人類全体の社会生活の根本のあり方として、おごそかに宣明されるにいたった。すなわち、国際連合憲章の前文は、「われわれの生涯の間に二度まで、人類の上に言語に絶する不幸をもたらした戦争の惨禍から、後世の人々を救い、人間の基本的権利、個人の尊厳と価値、男女の同権および大小を問わず国家の平等の権利に対する信念を、再び確認することを決意し」それらの目的のために、「ここに、国際連合の名をもってよばるべき国際機構を設立する」といっている。

日本でも、明治の初め、先覚者たちによって男女の平等が唱えられ、婦人にも少数ながら、政党に参加して活動する者もあったが、明治二十二年、女子の政治演説、政党への加入は法律によって禁止された。そののち、これに対する反対運動もあったが、成功するにいたらなかった。明治四十四年には、青鞜派という婦人の団体ができ、雑誌を発行し、女子の地位を是正する必要を説いて、世の注意をひいた。大正八年になって、青鞜派の一部に他の有志の婦人が加わり、新婦人協会という団体を組織して、政治に対する女子の発言権を求めた。その運動の効果が現われて、大正十一年の治安警察法の改正により、女子も政治演説会に出席し、また、その発起人となることができるようになった。これは、日本で、女子自身の力によって、わずかではあるが政治上の権利を獲得した唯一の例であるといってよい。

そののち、大正十四年には男子の普通選挙権が実現し、婦人参政権の運動もそれとともにさかんになりかけたが、まもなく満州事変が始まって、ようやく生長しはじめた日本の民主主義は、まったく踏みにじられてしまった。かくて、明治以来の自由主義の先覚者たちが、その必要を洞察した男女平等の参政権の実現は、日本の敗戦によって民主主義の勢力が全面的に伸びるまで、時機を待たなければならなかった。すなわち、昭和二十年の十一月には、まず、衆議院議員選挙法が改正されて、一挙にして婦人の参政権が認められ、続いて新憲法は、その第十四条によって、すべての国民が法の下に平等であることを宣言し、政治上・経済上・社会上の関係において、男女両性の間になんらの差別もないことを明らかにしたのである。したがって、今日では、女子の政治活動にはなんらの法的制限もなくなり、国会をはじめ、各方面に女子の代表者が選ばれ、その活動の範囲はおいおいに広くなりつつある。

二 婦人と政治

婦人が、単に婦人であるというだけの理由で、政治上の権利もなく、責任も果たせないような状態が、長い間そのままに棄てておかれたということは、思えば不合理きわまる話である。

日本でも、たとえば医者のような職業には、前から女子で進出した人が少なくなく、医学博士の学位を受け、りっぱに病院を経営している人たちもあった。その病院でも、薬剤士や会計係や自動車の運転手などが男であれば、それらの人々は総選挙のときには投票場に出かけて行く。それなのに、院長だけは、女子であるがゆえに選挙権を持たない。そんなおかしなことがあろうか。今では、そのような不合理なことは、すべて改められた。選挙の日になれば、院長も薬剤士も会計主任も看護婦も、いっしょに投票に出かける。それが、「主権の存する国民」の、男女によってへだてのない真のあるべき姿なのだ。

政治に参与して、自分たちの意見で自分たちの代表者を選ぶということは、民主国家の国民の名誉であり、誇りであり、最も大きな権利である。しかし、すべての権利には、義務があり、責任が伴なう。女子が男子とまったく同様にこの光栄ある権利を得た以上、責任をもってそれを行使することは、女子の大きな義務である。特に日本の婦人は、長い間、男子に従属する地位におかれていた。そのために、政治などということは男子のするもので、女子には関係がないように思っている人が少なくなかった。さいわいに、今までのところでは、女子の棄権率はそれほど大きくはないが、しかし、その投票成績はもっともっと向上せしめなければならない。

投票に対する責任を身近に感ずるためには、選挙とわれわれの日常生活とが、いかに密接な関係に結びついているかを、考えてみるにしくはない。子供たちがよい、そうしてじゅうぶんな教育を受けることができるようになるかどうか、われわれの住む周囲が健康で便利な環境となっていくかどうか、というようなこと、あるいは、食料の価格、住居の整備、農民に配給される肥料、労働者の受ける賃金など、すべてそれらの事柄は、われわれの投ずる一票の中に、どれだけの賢明さが反映しているかによって、直接に、そうして深く左右される。よい投票とよい生活との間のこのような結びつきが、はっきりと理解されないかぎり、男子も女子も、候補者の識見や政策のよしあしをはっきりと見定めて、投票するようにならないかぎり、投票した人々や、社会全体のうえに、投票のよい効果が、じゅうぶんに現われるようになってはこない。

だから、投票にあたって棄権をすることは、最も無責任な態度である。しかしさればといって、選挙の場合に、だれを選ぶべきかをよくも考えないで、ただ投票しさえすればよいというわけではないことは、いうまでもない。自分にはなんの意見もなく、ただ夫に言われたとおりに投票してみたり、選挙場まで行って、くじでも引くようにいいかげんに候補者の名まえを書いたりするようなことでは、民主政治は決してほんとうには発達しない。国民の半数を占める女子が、その選挙権を正しく行使するかしないかは、国の政治の動きに、よしあしともに大きな影響を与える。選挙権を持つすべての女子が「目ざめた有権者」になることこそ、明るく正しい日本の民主政治を築きあげる礎であるといわなければならない。

一般に、国民が「目ざめた有権者」となるためには、どういう点に注意する必要があるかは、第六章で述べた。日本の婦人の場合には、特に政治への関心が遅れているから、ラジオや新聞・雑誌の政治に関する報道や議論を注意して聞き、また読んで、政治の動きに対する理解を深めるように心がけたい。婦人の文化団体も、一般の教養とともに政治の常識を養うことに力を注ぐことが望ましい。日本の婦人は、男だけの政治がどんなに悲惨な結果を招きうるかを、身にしみて体験したはずである。無謀な戦争のために、夫やむすこを失い、家を焼かれ、あらゆる幸福を奪い取られたのは、ついこの間のことではなかったか。物価が上がるのも、配給がうまくいかないのも、政治のやり方に関係するところがきわめて大きい。それを思っただけでも、政治を男任せにしておいてはならないことが、はっきりとわかるはずである。

今や、婦人参政権が実現して、女子の代議士も男子と並んで議政壇上に活躍する世の中になった。しかし、女子の活動すべき政治の舞台は、決して国会や地方の議会だけには限られない。国会でよい法律を作っても、行政のうえにそれが円滑に、有効に運用されないようでは、役に立たない。だから、これからの日本婦人は、行政の方面にもだんだんと進出して、女子特有の細かい心づかいを実際の政治のうえに活用していくことが必要である。

しかし、女子の社会的・政治的な活動がいかに必要であっても、今日の日本の家庭生活のように主婦の仕事が繁雑では、外へ出て働くということは、きわめて困難である。したがって、職業婦人の数はずいぶん多くなってきてはいるけれども、その大部分は結婚前の一、二年を、ほんの腰かけ的に職場で働いているという状態であるにすぎない。それでは、広く女子が男子と同じように社会的に重要な仕事を受け持つようになることは、いつまでたっても望まれない。だから、ミルの言うように、女子の持つよさが社会全体の福祉のためにおおいに活用されるようになるためには、日本人の衣食住の生活を簡易化し、家庭の主婦としての立場と、社会に出て責任のある仕事を受け持つということとが、両立しうるようにしなければならない。ところで、衣食の根本からの改革は、決して家政学の研究だけで解決しうる問題ではない。都会にアパート式の住宅を多く建てるにしても、農家の台所を電化して、農村婦人の労働を軽減するにしても、三度三度火をたいて主食を用意するというような、世界の文明国のどこにも行われていない繁雑不便な食事のしかたを改めるにしても、国全体の政治や経済という大きな点から考えていかなければ、実行できないことが多い。その意味からも、日本の婦人は、もっともっと政治に対して関心を持ち、政治への発言を積極的に行うべきである。

国会の活動および行政の仕事と並んで、民主主義の制度のうえで重要な役割を演ずるものは、裁判所による司法の作用である。裁判所は、法律によって人々の間の争いをさばくのであるが、この方面でもいろいろな新しい任務が女子の進出を待っている。ことに、今度家庭裁判所ができて、家庭内のいざこざが起った場合、今までの裁判所のような堅苦しい、いかめしいやり方ではなく、てがるに、そうして、なるべく円満にそれを解決するように努力することとなった。この仕事などは、司法の方面でも、なかんずく婦人の努力と進出とを必要とする分野である。しかし、それには、日本の婦人が一般にもっと高い教養を身につけ、法律のことにも明るくならなければならないことは、いうまでもない。

三 これからの女子教育

女子が国の政治や社会公共のことにたずさわり、男子と並んでおおいに活動し、その責務を完全に果たすようになるためには、その教育水準を男子のそれと変わらない程度にまで引き上げなければならない。それも、単に教育制度のうえで男女の差別をなくするというだけでなく、実際にも女子が男子に伍して、すすんで高い教育を受けるようになることが必要である。

日本の歴史を振り返ってみると、ずっと古く、平安朝の時代には、婦人が文化の方面でおおいに活躍し、紫式部や清少納言のように、りっぱな文学上の業績を残した女性も現われた。これは、日本の女子も決して男子に劣るものではなく、機会が与えられれば、その才能を発揮するものであることを示している。

しかし、このような機会に恵まれた者は、当時もきわめてまれな例外にすぎなかったが、そののちは、儒教の影響、武家の家長制度などのために、女子教育は軽んぜられ、その地位は、ますます低められるにいたった。徳川時代に、女子の守るべき教えを説いた「女大学」という本には、「婦人は別に主君なし、夫を主人と思い、敬い慎みて仕うべし。総じて婦人の道は人に従うにあり、夫に対する顔色、詞づかい、いんぎんにへりくだり、和順なるべし」などと書いてある。明君と称せられた白河楽翁でさえ、「修身訓」の中で、「女はすべて文盲なるをよしとす。女の才あるは、おおいに害をなす」と、説いている。もって一般をおしはかることができよう。

明治になってからは、福沢諭吉、森有札、土居光華のような先覚者が現われて、女大学式の思想に対してきびしい批判を加えた。そうして、全国に初等教育が行われ、女子も男子とともに義務教育を受けることになった。中等程度の女学校も数多く設けられ、女子専門学校もおいおいに発達して、太平洋戦争の始まるころには、女学校の数は約一千四百、女子専門学校は五十を越えるにいたった。

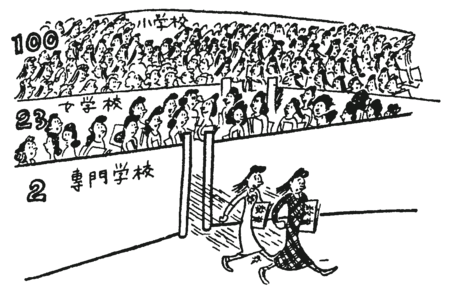

しかし、全体としてみれば、小学校を卒業する女子のうち、女学校に入学するものは二十三パーセントにすぎず、女学校の卒業生のうち、わずかに九パーセントが専門学校に進むというありさまであった。しかも、女子教育の内容は依然として封建性を脱せず、家庭婦人としての生活に重きをおいて、家事科に多くの時間をふり向け、その他の学科は男子の学校に比べて著しく程度の低いものであった。

終戦後、新しい時代の訪れとともに、このような男女の教育上の差別がまったく廃止されたことは、前の章で述べたとおりである。しかし教育の機会均等が制度のうえで確立されても、女子が能力の点で男子に及ばないという卑屈な気持をいだき、父兄にも女子の高等教育を不必要なことのように思うくせが残っているならば、女子の社会的地位の向上は望まれがたい。もしも現在、女子の能力が男子のそれに劣っているとするならば、それは今までの差別教育の結果であるにすぎない。男子とともに高い教育を受けた女子の中には、これまででも男子をしのぐほどの成績をあげた例は、けっして少なくないのである。諺にも、「意志のあるところには道がある」という。だが今までは、女子に学問研究の燃えるような意志があっても、その道は途中までしか通じていなかった。今度はそうでない。女子の前には、りっぱな教育の大道が開かれたのである。それなのに、その道を通る人影は、依然としてまばらであるというようなことであってはなるまい。

世の中には、女子が高い教育を受けることは、その天職たる母性としての任務のじゃまをするというように心配する者もある。しかし、それもまったく理由のないことである。現に女子が高い教育を受けている国々でも、もとより大部分の女子は結婚し、母となり、家庭を営んでいる。夫のよき協力者となり、わが子をりっぱに育てるためにも、女子の教養が高くならなければならないことは、いうまでもない。ことに子女の養育には、女子の力にまつべきところがきわめて大きい。女子のための高等教育の門戸を閉ざしていたことは、女子にとっての不幸であったのみならず、男子の向上をもはばみ、次の時代の向上をおくらし、ひいては日本の社会全体の進歩を阻害してきたのである。

ただ、女子教育の水準が高まれば、それだけ結婚適齢もやや遅れることになるであろう。しかし、女子も男子も、じゅうぶんな教養を積んだうえで結婚してこそ、その家庭をりっぱに、幸福に築きあげていくことができる。今までの日本では、女子の平均の結婚年齢がむしろ低すぎたのである。あまりに早く結婚をして、つぎつぎにおおいの子供を産み、子供たちの世話に目のまわるような忙しい生活をしていたのでは、社会のことも、政治の問題も、わからなくなってしまうのは当然である。家庭における男女の平等は、男女が平等の教育を身につけ、妻たり、母たる者が高い教養を持つようにならないでは、ほんとうには実現されえない。

四 婦人と家庭生活

メーテルリンクの「青い鳥」の子供たちは、幸福を象徴する青い鳥を求めて方々をめぐり歩いたあげく、ついに、ほかでもないわが家の中にそれを見いだした。民主主義もまた、私たちから離れた遠いところに住んでいる青い鳥ではない。民主主義は、私たちの心の中にある。お互に人間を人間として等しく尊重する気持さえあれば、どんなところにも民主主義を見いだすことができる。中でも、私たちの家庭生活は、夫婦・親子のような、最も親しい人々によって形作られた、最も身近な社会である。その家庭の中に民主主義をまず実現しえた人々は、チルチルやミチルのように、幸福の青い鳥をしっかりとつかまえることができたのだといってよい。

ある工場でしばしば事故が起るので、その原因を調べたところが、工員の家庭に不和や心配事があったために、つい注意がさんまんになって、それが事故のもととなっている場合がいちばん多いことがわかった。工場や事務所や農園に出て、終日忙しく働く人々が、疲れて帰るいこいの場所はわが家である。もしもそのわが家に待っているものが、冷たい空気と、わがままな気持と、けわしいことばでしかないとすれば、人生はオアシスのない沙漠のように感じられるであろう。逆に、各人の家庭が愛と理解と平安とに満ちているならば、人々は、ねぐらに急ぐ鳥のように楽しい期待に胸をふくらませて、わが家への道を急ぐであろう。そうして、そこでの明るいだんらんに一日の疲れを忘れ、あすの勤労への勇気と力とをふるい起すことができるであろう。

しかし、家庭というものをそういうようにだけ考えるのは、すでに主として男子の立場からみた家庭観である。

反対にこれを女子、特に家庭を守る主婦の立場からいうならば、家庭は彼女にとっていこいの場所であるよりも、むしろ最もはげしい勤労の場所であることが多い。外に出て働く夫は、家庭に休息を求めて帰るが、妻は、外に出て気分を変える暇もないほどに、家事のために忙しく立ち働かなければならないのが常である。まして、主婦であって、しかも家庭の外に職場をもっている女子は、外でも働くし、家に帰れば、もっと忙しく働かなければならないのである。そのような実情であるのに、どうすれば家庭の中にチルチル・ミチルの青い鳥を見いだすことができるであろうか。

夫と妻とは、こういったぐあいに、いちおうは、かなり違った立場におかれている。ところで、日本の従来の家族制度は、夫と妻との立場の相違と、そこからでてくる矛盾とを、妻より夫を一段も二段も高い地位にあるものとすることによって、解決しようとした。夫は妻の「主人」であり、外で働いて家計のための収入を得てくるのだから、家庭に帰れば妻にかしずかれて、妻よりもうまいものを食べ、妻が台所で働いている間は茶の間にねそべり、朝はすっかり食事の用意ができてから妻に起されても、それが当然であると考えられていた。妻は夫に仕えるのが本来の任務なのだから、どんなにつらくても夫のために身を粉にして立ち働き、夫がどんなわがままを言っても、甘んじてそれに従わなければならないものとされていた。そういうようにして、長い間、夫婦の中の封建的な秩序が保たれてきた。

けれども、妻もまた夫と同じ人間である。そのような屈従の関係に長いことおかれていれば、どうしても不満が起る。普通の家庭では、主婦は、台所の仕事・子供の世話・せんたくやそうじ・季節の変わりめごとに衣類の用意、着物のしたてやつくろいなどで、一刻もからだを休める暇はない。その意味では、主婦の勤労は、どんな職業婦人も及ばないほどに、忙しくてつらいものだといってよい。それをじっと歯をくいしばってがまんしているのは、夫や子供に対する愛情と責任感とによるのである。それだけに、妻にとって、夫のやさしい理解ほど、せつに求められるものはあるまい。それなのに、夫が妻の立場を理解せず、封建的な秩序をかさにきて、わがままをつのらせたり、妻への感謝を怠ったりすれば、人間としての妻の感情が反抗的となるのは、きわめて自然であるといわなければならない。封建的な秩序の保たれていたはずの従来の日本の家庭に、かえって荒い波風の立つ場合が多かった大きな原因はそこにある。そうして、それは、家庭の安息を最も必要とする夫にとっても、最も大きな不幸なのである。

だから、家庭の平和を「封建的」な秩序でもって保とうとするのが、そもそも初めからむりなのである。家庭の平安は、特に夫と妻との間の互の理解と尊敬とに立脚した、「人間的な」秩序でなければならないのである。もしも夫が妻の立場を人間的に深く理解し、同情するならば、疲れて外から帰った場合にも、家事のやりくりに自分より以上に心身を労している妻のことを思って、少しでもそれに助力し、協力しないではいられないであろう。夫がそういう態度であれば、妻もまた、一日の労苦をじゅうぶんにむくいられて、心からの笑顔をもって夫を迎えるであろう。それは夫にとっても、冷たい空気やけわしい感情に包まれた肉体的な安息よりも、はるかに貴重な、はるかに喜ばしい、心の安息であるに相違ない。チルチル・ミチルの青い鳥は、そこにいる。それが、家庭における民主主義のもたらす平安と幸福とにほかならない。

新憲法は、第二十四条に、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」という原則を掲げ、「両性の本質的平等」を宣言した。それに基づいて、民法もおおいに改正され、妻の法律上の立場は夫とまったく平等となり、財産の相続についても、妻の利益が保護せられ、かつ、子供は男女の別なく原則として均分の相続権を持つこととなった。

しかし、夫婦の同権、男女の平等は、決して単なる法律上の制度だけの問題ではない。その根本は、人々の心の持ち方であり、生活の立て方である。法律上の制度は、骨組みのようなものである。その骨組みに肉をつけ、暖かい血を通わせるものは、家庭生活を営むすべての人々の心構えである。特に、家庭の中心をなす夫婦の関係を人間尊重の原理によって新たに建て直すことは、男性の義務であると同時に、日本婦人の大きな責任でもあるといわなければならない。

円満で幸福な家庭生活が築きあげられるためには、夫婦の場合と同じように、親子および兄弟・姉妹の間にも、お互の人間としての理解と尊重の精神が通いあわなければならない。日本の従来の家庭では、この点についても、人間としての平等の精神の代わりに、封建的な上下の秩序が支配していた。親、ことに父親は、親なるがゆえに疑うことを許さぬ権威をもって子供に臨む傾きがあったし、長男は、長男なるがゆえに弟たちや姉妹に対して、別もののように大事にされるのが常であった。そういう秩序は、秩序ではあったにせよ、個人の尊厳を重んずる本質的に平等な人間の関係としては、不自然であり、いろいろなむりを伴なった。

もとより、人間の共同生活の単位としての家庭には、秩序がなければならない。しかし、その秩序は、世の中の経験を積んだ者が、正しい道理によって若い者を導き、年少者や幼少の者は、自然の尊敬と信頼とをもってこれに従うことにより保たれる秩序でなければならない。父親が、理否にかかわらず子供に服従をしい、長男は、どんなに愚かでも、わがままでも、弟妹たちに対していばりちらすというような秩序は理解を妨げ、愛情を踏みにじり、家庭を不和と反目とに導く。子供の人格を尊重する親、親のすぐれた知性と愛情とに信頼する子供、互に長所を尊敬し、欠点をいましめあう兄弟・姉妹、そういう人々によって形作られた家庭は、常に進歩し、絶えず向上する。そうして、そのような家族関係の中心にあって、細かくいきとどく心づかいをもってみんなの立場を公平に重んじていく主婦の任務は、きわめて重く、かつ尊い。

これまでの日本では、昔の大家族制度の慣習がいまだに残っていて、老父母と若夫婦とその子供、それにまだ別の世帯をなさない夫の弟や妹などが、いっしょの家に住むような場合が少なくなかった。そのために、家庭の関係は非常に複雑となり、姑と嫁との間にむずかしいはらんが起ることが多かった。これからの家庭は、原則として夫婦・親子だけの小家族となっていくことが自然であり、かつ望ましい。

しかし、現在のように住宅難が深刻な時代には、かなりおおぜいの人々が一軒の家に住まなければならない場合も多い。また、農村などでは、農業経営の必要上、小家族単位に分かれて暮らすことを許さない事情もある。その際にも、個人個人の立場をお互に尊重しあって、無用な感情の対立を生ぜしめないことが何よりたいせつである。更に、小家族の制度を実行するようになっても、夫を失ったあとの妻は、子供の中のだれかひとりの家庭で老後を暮らすこととなるであろう。そういう場合にも、親子の間でお互に人間としての立場を尊重することが、愛情と平和と幸福とを長続きさせる根本の条件であることに変わりはない。

新憲法の実施に伴なう民法の改正によって、法律上、家の制度の規定がなくなり、戸主という地位や、戸主権を継承する家督相続に関する規定も廃止された。これは、ちょっとみると、民法が今までの長い日本の伝統たる家族制度をやめてしまったように、思われるかもしれない。しかし、民法の改正によって廃止されたのは、単なる戸籍面だけの「家」であって、夫婦や親子が秩序のある共同生活を営んでいる家族は、もとより廃止もされないし、また、決してくずれさるべきものではない。ただ、生家族生活をむりに法律で規律することは、いろいろ弊害が生ずるし、戸主権の制度や、それを原則として、長子に継承させる家督相続は、民主主義の精神と合わないから、それらを取り除くこととしたまでなのである。そのようにして、法律が、みだりに干渉することをさしひかえたあとに、新しい民主的な家族生活の秩序を築きあげていくことは、日本国民全体の任務であるが、その中でも、女子は、愛情と理解と道徳とによって結ばれた明るい家庭を、建設するにはどうすればよいかを、深く考えていく必要があろう。

新しい民法によって、妻は子とともに、常に夫の財産に対する相続権を持つこととなった。しかし、夫の財産の一部分を相続しても、それで夫の死後の生計が保障される場合は、むしろまれであろう。だからこそ、女子は結婚後不幸にして、夫に死に別れるような場合もありうることを考えて、自ら収入の道を講ずる必要があるし、それに備えるだけの教育を身につけておかなければならない。また、長子相続の制度が廃止されたから、母は今までのように、長男の世話になるとはかぎらないわけであるが、それだけに、夫のない老後をどうして暮らすかは、重大な問題である。そのような場合にも、子供たちが小さかったときから、母は愛情と理解とをもって、これを導き、子供たちも、いつまでも母への愛情と感謝とを持ち続けるような家族であれば、成長した後の兄弟・姉妹が協力して、母の老後に、なんの心配もないように配慮するであろう。それもこれも、家族の関係が民主的な人間相互の尊重と協力とによって、築きあげられていくか、いかぬかによって左右される。これによっても、家庭生活における民主主義の実現が、特に婦人にとって、たいせつな意味を持つものであることがわかる。

五 婦人と労働

男子にとっても女子にとっても、働くことは、権利であると同時に、喜ばしい義務でもなければならない。人なみの健康と能力とを持つ者が、何もすることなしにのらくらと日を暮らすことは、安楽ではなくて、苦痛でさえある。箸と茶碗以外には重い物を持たず、何をするにもよびりんを押して人にさせ、自分はいたずらに細く白い指の美しさを誇るような生活は、人間としてむしろ恥ずべき態度である。生産的な仕事のために、働きうるすべての人々が働き、そのような勤労の尊さを人々がお互に認めあうことは、民主主義の社会を築きあげるための根本の前提である。

これまでの日本でも、いわゆる特権階級に属する以外の女子の大部分は、家事や家業に忙しく、手を休める暇もない勤労の生涯を送ってきた。しかしその勤労は、おおむね、むくいられるところのきわめて少ない奉仕であった。けれども健全に生長した人間の生活のなかで、勤労は重要なものであるべきだから勤労に対しては、それにふさわしい適正な報酬が与えられなければならない。それでなければ、勤労は楽しい義務にはならない。家庭の仕事に忙殺されていた主婦が、外から帰ってきた夫から無理解なこごとを浴びせかけられ、台所へ行ってそっと前掛けで涙をふくというような屈従は、一掃されなければならない。夫婦の間では、勤労にむくゆるに賃金をもってするのは不適当であるが、夫の収入や財産には、妻の協力があずかっておおいに力があるのであるから、精神的な感謝とともに、支出に対する妻の発言が重んぜらるべきである。

従来は、女子の勤労は主として家庭内の仕事に限られていた。夫が自分の妻のことを「家内」というのは、この状態を一言にしてよく言い表わしている。もっとも、農村などでは、女子も激しい屋外労働に従事するが、外で耕作や収穫のために働いた農家の女性は、家に帰れば、更に家庭婦人として一人まえの勤労をしなければならない。都会では、工場や官庁や会社などで働く女性がだんだんと多くなってはきたが、その職業は男子に比べてなお著しくせまく、かつ俸給もずっと少ないのが常であった。働く女性の方も、嫁入り前の二、三年を腰かけ的に勤めて、多少の家計の手つだいか、こづかい取りになればよい、というくらいの考えを持っていた。そのようにして、男女の間の社会的な地位の差別は、世の中から当然のこととして取り扱われていた。

これに対して、新しい時代は、勤労についてもかくのごとき男女の差別観を取り除こうとしているのである。「労働基準法」という法律の中に、「使用者は労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取り扱いをしてはならない」という規定を掲げたのは、その表われである。単に賃金のうえだけではない。その他のすべての勤労条件についても、両性の間の差別を撤廃し、勤労女性の地位の向上をはかるのが、労働に関する民主主義の原則の一つであることは、いうまでもない。

しかし、男女の同権・両性の平等が法律の原則として掲げられても、それによって職場での女子の賃金が、ただちに男子と同じ額に引き上げられるという意味ではない。同じ男子であっても、工場にはいったばかりの見習工と十年もたった熟練工とが、同じ待遇を受けるべきものでないことは当然である。だから同じ能力をもって同じ仕事をしている女子が、男子と同じ待遇を受けなければならないのはもとよりであるが、能力において劣り、経験も男子に比して浅いのに、実質上の無差別待遇を要求しても、それはむりであるといわなければならない。したがって、法律上の男女の同権を実質のうえにも実現し、同じ仕事に対しては同じ報酬をという原則が、男子たると女子たるとを問わずに行われるようにしていくためには、女子が男子に負けないだけの熟練を積み、能力の向上を図ることが何よりもたいせつである。それと同時に、男女の間にはおのずから適性の相違があるから、女子の特質を生かしうる職場に進出するように心がけるべきである。

前にもいったように、女子の能力が男子よりも低いように思われていたのは、主として教育の不平等やその他の理由によって、女子の才能を伸ばす適当な機会が与えられていなかったためである。これからは、その方面の障壁も取り除かれたから、女子の教養や能力が男子と同じ水準に達する日も近いであろう。

しかし、いかに教育や待遇の差別が制度上なくなっても、女子が依然として嫁入り前の腰かけ就職を原則としていては、その社会的に低い地位は容易に向上するはずがない。だから前にも述べたように、女子が男子とともに社会の各方面でおおいに活動しうるようになるためには、婦人の家庭生活と家庭外の勤労との両立を図ることが必要である。それには、台所の電化や服装の簡易化や住居の改善によって主婦の仕事を簡単にすると同時に、託児所のような施設をおおいに充実して、母性といえども安んじて勤労に従事しうるようにしていくことが望ましい。

女子が男子と同じように各種の職場に働く以上、労働婦人が労働組合に参加し、男子とともに団体交渉によって地位の向上を図る権利を有することは、いうまでもない。今日では、労働組合に参加する女子の数は、著しく多くなってきた。しかし、一般的にいえば、組合の中での女子の発言はきわめて控えめであり、役員などに選ばれる場合も少ない。これなども、日本婦人の遠慮がちな性格と、そのようなことに不慣れで自信がないことや労働者としての自覚がたりないことに起因するものと思われる。

だが、今日はまだ日本の民主化の第一段階である。日本婦人が今までの不合理な伝統のからを破って、人間としての自覚を高め、能力をみがき、教養を積んでいくならば、単に労働組合ばかりでなく、社会生活や政治活動のあらゆる部面において大きな力を持つようになるであろう。婦人は妻として夫と平等であり、母として父と平等であり、女子の学生として男子の学生と平等であり、更に、勤労女性として、労働組合員として、主権の存する国民の一員として、すべて男子と平等である。しかも、平和を愛して闘争を好まず、虚名を求めないで具体的な福利を重んずる点で、女子は男子の及ばない幾多の長所や美点を持っている。その長所を生かしつつ、男子に伍して政治活動に参与し、過去の誤謬によって荒廃に帰した国土の上に、明るく正しい文化国家を築きあげていくことは、日本婦人の尊厳な権利であると同時に重大な責任であるといわねばならない。