戦争前夜

十九世紀末期の人々には信じられないだろう。この世界は人間よりも知性に優り、しかし同時に人間と同じ有限の命を持つ存在につぶさに観察されているのだ。さまざまな関心ごとにかかずらっている間にも人間は観察され、研究されていた。おそらくそれは顕微鏡を覗き込んだ人間が水滴の中を泳ぎ、増殖する、微生物を観察するのによく似ていたことだろう。完全に油断していた人間は些末な出来事をめぐって地球上をあちらへこちらへと動き回っては自身の帝国の安定の中で雑事にかまけていた。顕微鏡の下の滴虫類も同じことをしていると言えるだろう。人類に危機を及ぼす、より古い宇宙世界について考える人間はいない。いたとしても自分の人生には関わりのない、ありえないものとして退けるだけだ。すでに過ぎ去った過去のこととは言えそうした考えを思い出すと実に興味深い。地球に住む多くの人々は火星に生物が住んでいると想像していたが、それはおそらく私たちより劣っていて、私たちが訪れるのを待ち望んでいるだろうと考えていたのだ。しかし宇宙の深淵の向こうでは獣に対して私たちがそうであるのと同じように私たちに対して無感動で、知性で大きく先んじた、冷酷で共感の心を持たない者たちがこの地球を妬みの目で見つめていた。ゆっくりと、しかし着実に私たちに対する計画を進めていたのだ。そして二十世紀の初頭にそのおおいなる危機が到来した。

読者への説明はほとんど必要ないことだろうが火星は太陽の周りを平均距離一億四千万マイルで巡り、太陽から受け取る光と熱は地球のかろうじて半分ほどである。星雲説が正しければ火星は私たちの世界より古く、この地球が固まるずっと前にできあがっていて、その表面では生命が産声を上げていたはずだ。体積が地球の七分の一ほどしかないという事実は生命が存在できるほどの温度まで火星の冷却を加速したはずだ。大気と水、命ある存在を助けるために必要なすべてが存在した。

しかし人間のうぬぼれの強さ、そして虚栄心による盲目のために十九世紀がまさに終わろうという時期に至るまで、かの地では地球の水準をはるかに凌駕する知的生命体が発展を遂げているのではないかと書く作家はひとりもいなかったのである。同時に、火星は私たちの地球よりも古く、面積もわずか四分の一ほどで太陽からも遠いためにその誕生から長い時間が経っているだけでなく残されている寿命が短いということも一般には理解されていなかった。

いずれは私たちの惑星にも到来する永遠の冬は私たちの隣人にはすでに現実のものとなっていたのだ。その物理的状態はいまだ大部分が謎のままだが、赤道地帯にあってさえ日中の温度はかろうじて私たちの星における厳冬期のそれにようやく届く程度であることは知られている。大気は私たちのそれよりずっと薄く、海は星の表面の三分の一を覆うほどにまで縮んでいる。ゆっくりとした季節の移り変わりとともに巨大な極氷がそれぞれの極の周りに生成消滅し、温帯に周期的な洪水を引き起こしている。私たちにとってはいまだ遠い将来の出来事である衰退の最終段階は火星の住人にとっては現実の問題へと変わっていた。迫りくる緊急の必要はその知性を閃かせ、力をみなぎらせ、心を鍛え上げた。そして観測機器と私たちには想像もつかない知性によって宇宙を見渡した時に最も近い距離でたった三千五百万マイルほど太陽の方向に進んだところに希望の明けの星があるのをやつらは目にしたのだ。私たちの温暖な惑星。緑の植物と灰色の水、肥沃を物語る濃い大気、漂う雲の切れ間から見える広大で人口豊かな国と艦隊の行き交う海峡。

そしてこの地球に住む私たち人間である。少なく見積もってもやつらにとっての人間が、私たちにとっての猿やキツネザルと同じ程度に異質で低級なものであることは間違いない。人間のうちの知的な人々は、生きることは絶え間ない生存競争であるとすでに認めているが、それはまた火星上の知性も認めるところであったようだ。やつらの世界は寒冷化の中で老い、私たちの世界はいまだ生命がひしめきあっている。とはいえ、ひしめきあっているのはやつらからすれば劣等な動物だけである。太陽の方向に侵攻を開始することが何世代にもわたって忍び寄る破滅から逃れる唯一の方法であることは間違いなかった。

火星人に厳正な裁きを下す前に私たちは私たち自身の種がもたらした冷酷で完璧なまでの破壊について思い出さなければならない。消えていったバイソンやドードーといった動物だけではなく、力の劣った人種に対しておこなったこともである。タスマニア人はその人間としての類似性にも関わらず、ヨーロッパ移民によって遂行された絶滅戦争で完全にその存在を一掃された。その間、わずか五十年である。火星人たちが同じ精神でもって戦争を仕掛けたとして、私たちはそれに不満の声をあげる慈悲心の信奉者足り得るだろうか?

火星人たちは驚くべき巧妙さで襲撃を計画し――火星人の数学知識は明らかに私たちのそれを大きく超えている――ほとんど完全な満場一致のもとその準備はおこなわれたようである。仮に私たちの観測機器が十分なものであったなら私たちは引き起こされつつある厄災に十九世紀のはるか以前に気がつけたことだろう。スキアパレッリといった人々はあの赤い惑星を観測していたが――奇しくも古代より火星は戦いの星とされていた――実に見事に描き出してみせたその移り変わっていく表面の模様が何を意味するのかは解明できていなかった。その間ずっと火星人たちが準備を続けていたことは間違いない。

一八九四年の衝の期間に、かの惑星の明るい部分で起きた大きな光がまずリック天文台によって、次にニースのペロタンによって、そしてその後、さまざまな観測者によって観測された。イギリスの読者がそれについて始めて耳にしたのは八月二日付けのネイチャー誌でのことだった。私は、この炎は火星に掘られた巨大な立坑での巨大な砲の鋳造によるものではないかと考えている。その砲を私たちに向けて放ったのだ。それが起きた場所の近くで、続く二回の衝の期間にいまだ説明のつかない奇妙な兆候が観測された。

騒ぎが持ち上がったのは今から六年前のことだ。火星が衝に近づく頃、ジャワ島のラベルが、かの惑星上で起きた白熱気体の大規模な発生という驚くべき発見に胸を高鳴らせながら天文学交流会へ電報を送った。それが起きたのは深夜十二時のことで彼が即座に頼った分光器は水素を主成分とした大量の燃焼気体が地球に向かってとてつもない速度で移動していることを示した。この炎の噴出は十二時を十五分ほど過ぎると見えなくなった。かの惑星から突如として起きた激しく巨大な火炎の放出を彼は「まるで大砲から吹き出した燃えさかるガスのようだ」と語っている。

極めて適切な表現だと言えるだろう。しかしデイリー・テレグラフ紙の小さな記事を除けば翌日の新聞には何も掲載されていない。そして世界はこのかつて人類を脅かした中でも最大の危機のひとつを知らぬまま続いていったのである。もしオターショウの著名な天文学者オグルビーと知り合いでなければ私がこの事件を耳にすることもなかっただろう。彼はこのニュースに大興奮で、その強い興奮の中、あの夜、赤い惑星の調査に私を連れ出したのだった。

その後にさまざまな出来事があったにも関わらず、あの寝ずに過ごした夜のことをいまだにはっきりと憶えている。暗く静かな天文台、床の片隅にぼんやりとした光を投げかける暗いランタン、望遠鏡のぜんまい仕掛けがたてる几帳面な音、屋根の細い開口部――長方形の深遠では星屑が瞬いていた。オグルビーはあたりを動き回っていて姿は見えなかったが物音は聞こえた。望遠鏡を覗き込むと深い青の円とそこを流れていく小さな丸い惑星が見えた。実にちっぽけだった。とても明るく輝いていたが小さく静かで、かすかに横縞が入り、真円をわずかに押しつぶしたようだ。実に小さく、銀のような光沢で――光り輝くピンの頭といった様子だった! まるで震えているように見えたが、実際のところはそれは惑星を捉え続けるためのぜんまい仕掛けの働きからくる望遠鏡の振動だった。

見ているうちに惑星は大きくなったり小さくなったり、近づいたり遠ざかったりしたが、それもたんに私の目が疲れてきただけのことだ。その星は私たちから四千万マイルも彼方――四千万マイルの虚無のさらに向こうにあるのだ。物質世界が無限の虚空の中を埃のように漂っていることを実感できる者はほとんどいない。

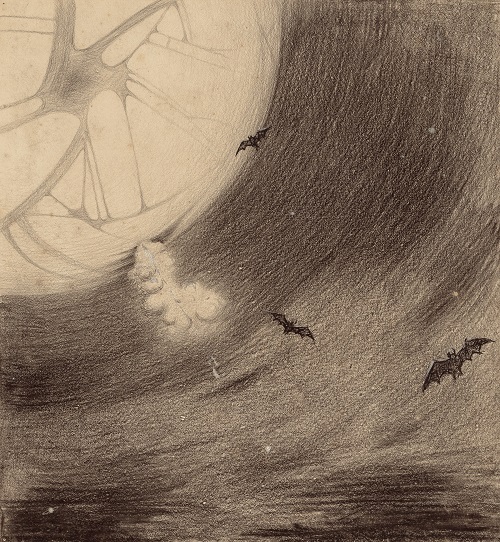

視界の中の惑星の近くに三つのかすかな光の点があったことを憶えている。望遠鏡の中の三つの星は無限に隔てられ、その周囲には空虚な深い暗闇が広がっている。凍える星空の夜がどれほど暗いかはご存知のことと思うが望遠鏡で見るとそれはさらに深まる。そしてあまりに遠く小さいために私には見えなかったがその信じがたい距離を渡って私に向かって急速に、そして着実に飛来するものがあったのだ。一分経つごとに数千マイルずつ近づくそれこそやつらが私たちに送り込んだものだった。それはこの地球にとてつもない戦いと厄災、そして死をもたらすものだった。観測をしているその時の私はそんなものの存在は夢にも思わなかった。地球上の誰一人として狙いを外れることのないその飛翔体のことを夢にも思っていなかった。

その夜もあの遠く離れた惑星から別の気体の噴出があった。それを目にしたのだ。星の縁で起きた赤い閃光、外形のわずかな盛り上がりが見えたのは時計が午前零時を指す頃のことで、オグルビーに知らせると彼が私と席を代わった。温かい夜で私はのどが渇いていた。痺れた足を伸ばしながらサイフォンの置かれた小さなテーブルに向かって私は暗闇の中に歩みだし、こちらに向かって噴出する気体の流れにオグルビーは叫び声を上げていた。

あの夜、もうひとつの目に見えない飛翔体が火星から地球に向かって飛び立っていた。最初のものから二十四時間後のことで、ずれは一秒かそこらしかなかった。暗闇の中のテーブルに座って、目の前を動いていく緑と真紅の斑点を見ていた時のことを今でも思い出せる。タバコにつける火を探す私には目に映る小さな光の意味、それがやがてもたらすものについて思いも及ばなかった。オグルビーはずっと観測を続けていたが、ようやく腰を上げ、私たちはランタンに明かりを灯して彼の家へと歩いて行った。暗闇の下にはオターショウとチャートシー、そしてそこに住む平穏に眠る大勢の人々がいた。

彼はその夜、火星の状態について頭が一杯で、そこに住人がいて私たちに信号を送っているのだという低俗な考えを嘲笑っていた。彼の考えはかの惑星に隕石が豪雨のごとく降り注いだか、大規模な火山噴火が起きたというものだった。ふたつの隣り合う惑星で生物進化が同じ方向に起きることがいかにあり得ないかを彼は私に指摘してみせた。

「何であれ火星に人間に似たものがいる可能性は百万にひとつだね」彼は言った。

その夜、多くの観測者があの炎を目にした。それは次の夜も、さらに次の夜も午前零時ごろに起こり、十日の間、毎夜のように炎が起きた。なぜ十回で発射が終わったのか、説明を試みようという地球の者は誰もいない。おそらく燃焼の排気が火星人に不都合を起こしたのだろう。地球の強力な望遠鏡から見ると薄い灰色の流れる斑に見えた煙や埃の厚い雲はかの惑星の澄んだ大気を広がり、そのよく見慣れた特徴を覆い隠していた。

ついに日刊紙さえこの騒動に気がつき、あちらこちらで関心を寄せる人々が見られるようになり、さらにはあらゆる場所で火星の火山の話になった。半分真面目で半分ふざけた定期紙のパンチ紙が大喜びでこの題材を政治風刺画に使っていたことを私は憶えている。しかし火星人たちが私たちに向けて放った地球へと近づく飛翔体、宇宙の虚空の淵を通り抜けて一秒に何マイルもを駆け抜け、時々刻々と近づくそれに気がついている者は誰もいなかった。私たちに迅速に迫るこの運命がありながら人々が自分のせせこましい関心事にかかずらっていられたのは、今となっては信じがたいほどすばらしいことであったように思える。当時、編集に関わっていた写真紙のためにあの惑星の新しい写真を手に入れたマーカムがどれほど喜んでいたかを憶えている。最近の人々はこれら十九世紀の新聞がいかに大きな事業だったかをほとんど理解していない。私自身に関して言えば、私は自転車の乗り方を習得することで頭がいっぱいだったし、文明の進歩とともに道徳心が発達する可能性について論じた一連の論文で忙しかった。

ある夜(当時、最初の飛翔体はかろうじて一千万マイルの彼方にあったはずだ)私は妻と散歩へ出た。星の光が見えて私は十二星座について彼女に説明し、火星を指さした。天頂へとゆっくりと進むその明るい光の点には多くの望遠鏡が向けられていた。温かい夜だった。家に戻る途中、チャートシーかアイズルワースからの周遊旅行者の一団が音楽を奏で、歌を歌いながら通り過ぎた。人々は寝床へ向かい、家々の上階の窓には明かりが灯っていた。遠くの鉄道駅からは列車の音、ベルやがらがらという騒音が聞こえ、距離をおいて小さくなったその音はまるでメロディーを奏でているようだった。空を背景にして鉄骨に吊るされた赤、緑、黄の信号の光を妻が指差す。それは実に安全無事で穏やかなものに見えた。