囚われの日々

二番目の戦闘マシンが到着したのを見て私たちは覗き穴から食器洗い場に駆け込んだ。マシンの高さからだと壁の後ろの私たちを火星人が見下ろせるのではないかと恐れたためだ。時間が経つと私たちもやつらの目に見つかる危険をあまり感じなくなっていった。外のまぶしい日光の中で見ると私たちの隠れ家は真っ黒に見えるに違いないのだ。しかし最初のうちは少しでもこちらに近づいてくるそぶりが見えると私たちは食器洗い場に駆け込んで心臓の鼓動を抑えながら閉じこもった。しかし危険な目に遭う恐ろしさにも関わらず、私たち二人ともにとって覗き見る誘惑は抑えがたいものだった。今思い出してみるとそこには不思議な感動のようなものがあった。餓死と、さらにそれよりも恐ろしい死の間に置かれるというとてつもない危険にも関わらず、あの光景を巡る恐ろしい特権のために私たちは激しく争うことさえしたのだ。はやる気持ちと物音をたてる恐怖の間で私たちはグロテスクに台所で先を争い、数インチの穴を巡って互いを小突き、押しやったり蹴りつけたりしていた。

実のところ、考え方や行動において私たちは完璧なまでに相性が悪く、身に降りかかった危険と孤立もこの相性の悪さを強めるばかりだった。ハリフォードですでに私は牧師補の手のつけようのない叫び声やその愚かなほど頑迷な考え方を嫌うようになっていた。彼が延々とつぶやくひとり言は、いかに行動すべきか考えをまとめようとする私のあらゆる努力を邪魔し、それによる鬱積と激昂でときおり私は狂気の縁すれすれのところまで追いやられた。彼は愚かな女と同じくらい自制心に欠けていた。何時間もずっとすすり泣き、最後の最後には、この人生の甘ったれは泣き言に何か有用な力があると考えているのだと私は確信するにいたった。そのしつこい文句のせいで頭から彼を締め出すこともできずに私は暗闇の中で座り続けた。彼は私よりもよく食べた。私たちが生き残る唯一の道は火星人があの穴を後にするまでこの家に留まることで、この長い持久戦で食べ物が必要になる時がいつか来るはずだと私が指摘しても無駄だった。彼は衝動的に飲み食いをしては胃もたれを起こし、長い間隔をおいてそれを繰り返した。彼はほとんど眠らなかった。

日が経つにつれてあらゆる重要事に対する彼のまったくの思慮の無さは私たちの苦悩と危険を強めていき、私は脅しつけたり、もちろん私はそんなことはしたくはなかったのだがついには手を出すことさえした。そうするとしばらくの間だけ彼は分別を取り戻した。しかし彼は意志薄弱な人間で、自尊心に欠け、臆病で、嫌悪すべき心を持ち、狡猾さに満ちていて、神にも人にも、自分自身にさえも向き合おうとしなかった。

こうしたことを思い出して書き出すのは不愉快なことだが話に不備がないように書き出しておかなければならない。暗闇や恐怖と縁の無い人生を送る人々は私たちを襲った最後の悲劇で私が激昂して残忍に振る舞ったと思うだろうし、容易に非難の声を上げるだろう。そうした人々は何が間違っているかはわかっても苦悩した人間に何が可能かはわかっていないのだ。だが影の中にいた人々、どん底を経験した人々であればおおいに同情してくれるだろうと思う。

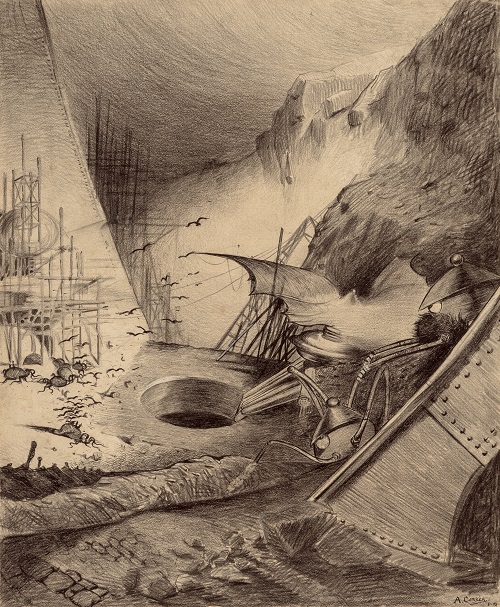

屋内で私たちが薄暗がりの中でささやき声で言い争い、食べ物や飲み物を奪い合い、腕をつかんで殴り合っている間にも外では六月の容赦ない日差しの下、穴の中で火星人たちは見慣れぬ驚くべき作業を続けていた。私が最初にその新しい経験をした時に戻って話をさせてほしい。長い時間が経った後で私は意を決してあの覗き穴に戻った。そこで、新たに到着した火星人に少なくとも三体の戦闘マシンの乗員が加わっていることに気がついた。後から来た者たちはいくらか新しい装備を持って来ていてそれが円筒の周りに規則正しく並べられていた。二体目のハンドリング・マシンは作業を終えていて、今は巨大なマシンが取り出した新しい装置のひとつに忙しく取りかかっている。この装置は全体の形が牛乳缶に似ていて、上部に振動する西洋梨型の容器がついている。そこから白い粉が流れ出て下にある円形のボウルに注いでいた。

振動はハンドリング・マシンの触手の一本から与えられていた。先端が平らになった腕でハンドリング・マシンは土を掘り返しては大量の泥を上部の西洋梨型の容器に放り込んでいた。その間にも別の腕が間隔をおいて扉を開け、色あせて黒くなった溶けかすをマシンの中央部から取り除いている。別の鋼鉄製の触手がボウルからうねる流路に沿ってどこかの受け皿へ粉を導いているが、青みがかった残土の山に隠れてその受け皿は私には見えなかった。この見えない受け皿からは緑色の煙の細い筋が静かな大気へとまっすぐに立ち昇っていた。見たところ、かすかにリズミカルな金属音をたてているハンドリング・マシンは直前まで短い突起に過ぎなかった伸縮式の触手を伸ばしてその先端を泥の山の中に差し込んでいるようだ。次の瞬間、ハンドリング・マシンがまだ変色していないまばゆく輝く白いアルミニウムの棒を持ち上げ、それを穴の縁に並べられた増えていく大量の棒の中に置くのが見えた。日没から星空に変わるまでの間にこの機敏なマシンが土くれから作り出した棒の数は百本を超すだろう。あの青みがかった残土の山は次第に高くなりついには穴の縁にまで到達した。

こうした装置のすばやく複雑な動きとその主の鈍く息を切らしたぎこちなさの対比は実に鮮やかなもので、長い間、この二者のうちで生きているのは後者なのだと私は何度も自分に言い聞かせなければならなかった。

最初の人間たちが穴に連れてこられた時に隙間に陣取っていたのは牧師補だった。私は下の方に身を寄せて座って耳をそばだてていた。彼が突然、後ずさりし、見つかるのを恐れた私は反射的にうずくまった。彼は埃の中にすべり落ちて暗闇の中で私の脇に這い寄ると言葉に詰まって身振り手振りを繰り返した。しばらくの間、私は彼と一緒にパニックに陥った。彼の身振りは隙間から離れるよう示していたが、しばらく時間をおくと好奇心が勇気を与え、私は立ち上がって彼をまたぎ越えると隙間に取りついた。最初のうちは彼がなぜ取り乱したのかわからなかった。夕暮れが近づき、星が小さくかすかに瞬いている。しかし穴はアルミニウム製造によって生み出された揺らぐ緑色の炎で照らされていた。光景全体が緑の光で揺らいで、くすんだ黒い影が落ち、不思議な光景だった。あたりをコウモリが平然と飛び交っていた。散らばっていた火星人の姿はもう見えない。青緑色の粉の山が高く積み重なってやつらを視界から隠していたのだ。足を折りたたんで収縮させた一体の戦闘マシンが穴の向こうの端に立っている。その時、機械のたてる金属的な音の中に人間の声らしきものがかすかに聞こえた。最初はたんなる聞き間違いだろうと思った。

私はその戦闘マシンを間近に見つめながらしゃがみこんでいた。あのフードの中に確かに火星人が乗っていることをその時に初めて確認できて満足を覚えていた。緑の火炎が上がった時にその皮膚の油じみた輝きと眼球の光が見て取れたのだ。突然、叫び声が聞こえ、長い触手がマシンの肩越しにその背に突き出た小さなケージへと伸びた。次の瞬間、何か――何か激しく暴れるもの――が空高く持ち上げられた。星の光の中で見るそれは黒くぼんやりとしていて謎めいて見えた。その黒い物体が再び下りて来ると緑の明るい光の中で私にもそれが何かが見て取れた。それは人間だった。ほんのつかの間、男の姿がはっきりと見えた。どっしりとした体格をした血色のいい中年の男で、良い身なりをしていた。三日前には自由の身だった、かなり地位の高い人物であろうことは間違いない。にらみつけるような目、そして身につけているカフスボタンと懐中時計の鎖が反射する光が見えた。土盛りの背後にその姿が消えてしばらく静寂が続いた。そして甲高く続く喜びのうなり声が火星人から上がったのだった。

私は塵屑の中に滑り落ちた。なんとか立ち上がると私は手で耳をふさいで食器洗い場に駆け込んだ。頭を腕で覆って静かにうずくまっていた牧師補は私が通り過ぎると頭を上げ、私に見捨てられると思ったのだろう、大きな声で泣きながら私の後を追った。

食器洗い場に潜んで過ごしたその夜は恐怖と覗き見の強い魅力が拮抗していた。私は行動を起こす喫緊の必要を感じて脱出の計画を立てようとしたが無駄だった。しかし時間が経ち、二日目になると極めて明瞭に自分たちが置かれた状況について考えることができるようになった。牧師補がまったく議論の相手にならないことに私は気がついた。この新しいひどく残虐な行為が彼に残った最後の理性や思慮を奪い去っていたのだ。実際のところ彼はすでに動物と変わらないレベルにまで身を落としていた。しかし俗に言うように私は両手で自分を捕まえていた。いったん事実、すなわち状況の恐ろしさと向き合うことができるようになると、まだ完璧な絶望的状況とは言えないという思いが頭の中で大きくなっていった。一番のチャンスは、火星人があの穴を仮の野営地として築いているに過ぎない可能性にあった。さらにたとえやつらがずっと穴に居座ったとしても、そこに警備が必要だとは考えないかもしれないし脱出するチャンスはあるはずだ。穴とは反対の方向に道を掘り進められないかについても慎重に熟慮を重ねたが、最初に見た見張りの戦闘マシンに私たちの姿が見つかる可能性が大きすぎた。さらに言えば道を掘る作業は全て私だけでやらなければならないのだ。牧師補はまず間違いなく役に立たないだろう。

私の記憶が正しければあの殺された男を見たのは三日目のことだった。火星人の食事の様子を目の当たりにしたのはその時だけだ。この経験をした後、私は一日の大半をあの壁の穴を避けて過ごすようになった。私は食器洗い場にもぐりこんでドアを外し、できるだけ静かに手斧で道を掘ることに一日のうちの数時間を費やすようになった。しかし二、三フィートの深さまで穴を掘り進めるとゆるんだ土が音をたてて崩れ落ち、それ以上は掘り進められそうもなかった。私は落胆して食器洗い場の床に長い間、倒れ込んでいた。動く気も起きなかった。そして私は道を掘って脱出するという考えを完全に放棄したのだった。

火星人の様子が最初のうちは少しばかり私を楽しませたこと、また人間が火星人を倒すことで私たちが脱出できる望みは無かったことについてはすでに述べたとおりだ。しかし四日目か五日目の夜に私は重砲のような音を耳にした。

夜遅い時間で、月が明るく輝いていた。火星人たちは採掘マシンを片付け、穴の遠い側に立つ戦闘マシンと私が覗くすぐ下の穴のすみに置かれて私からは見えないハンドリング・マシンだけが残されていた。そこにやつらの姿は見えなかった。ハンドリング・マシンとあの棒の放つ淡く白い光、そしてところどころにさす白い月の光を除けば穴は真っ暗で、ハンドリング・マシンのたてる音の他には何の物音もしなかった。すばらしく平穏な夜で、ひとつの惑星を別にすれば、月だけが夜空をほしいままにしていた。犬の遠吠えが聞こえ、耳慣れたその音に私は耳をすました。次の瞬間、まさに大砲の砲声と思える轟音を私ははっきりと耳にした。数えるうちにそれは六度鳴り響き、長い静寂の後でまた六度鳴り響いた。そして、それで終わりだった。